- 1. L'immigration au Canada

- 2. Les composantes de la population canadienne

- 3. Les étrangers à l'époque de l'exploration (avant 1600)

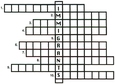

- Exercice – Mots croisés

- Exercice – Répondez aux questions

- 4. La première vague s'étend de 1600 à 1880

- Exercice – Dans quelle région du Canada

- Flash-Info

- Exercice – Reliez les dates aux événements

- 5. La deuxième vague d'immigration : de 1880 à 1940

- Exercice – Reliez par un trait

- Flash-Info

- Exercice – Répondez aux questions

- Exercice – Mots croisés

- Exercice – Lisez et répondez VRAI ou FAUX

- Exercice – Raisons d'immigrer au Canada

- Exercice – Relisez le texte et recomposez les phrases

- Exercice – Répondez aux questions

- Exercice – Datez chaque événement

- 6. La troisième vague d'immigration (à partir de 1940)

- Exercice – Répondez aux questions

- Flash-Info

- Exercice – Mots croisés

- Exercice – Répondez aux questions

- Exercice – Choisissez la bonne réponse

- 7. Les immigrants et le travail

- Exercice – Mots croisés

- 8. La famille immigrante

- Exercice – Reliez le mot à sa définition.

- Exercice – Situez votre pays

- 9. Les immigrants et l'école

- Histoire récente de la francisation des immigrants au Québec

- Exercice – Répondez aux questions

- Exercice – Répondez en cochant VRAI ou FAUX

- 10. Les immigrants et leurs associations

- Les juifs du Canada

- Exercice – Répondez aux questions

- 11. Journaux et médias ethniques

- Flash-Info

- Exercice – Répondez VRAI ou FAUX

- Exercice – Répondez aux questions

- 12. Les immigrants et la vie culturelle

- L'art de l'ikebana

- Pizza & spaghetti

- La Licorne à Montréal

- Exercice – Mot mystère

- Exercice – Recette de votre pays

- Exercice – Répondez aux questions

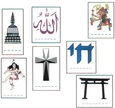

- 13. Les immigrants et les religions

- Exercice – Symboles religieux

- 14. Les immigrants et la participation à la vie politique

- Exercice – Définitions

- 15. Les immigrants : des êtres distincts?

- Flash-Info

- Exercice – arbre généalogique

- Exercice – Lisez ce poème

- 16. Conclusion : le Multiculturalisme pan-canadien

- 17. Questions pour le test

- 18. Votre histoire d'immigrant

- Les auteurs de <Les nouveaux arrivants>

- La série <Canada>

1. L'immigration au Canada

| Mots clés : | Immigrants | Réfugiés |

Le Canada reçoit depuis longtemps beaucoup d'immigrants. Ils viennent de tous les pays du monde.

Les immigrants veulent s'établir au Canada parce que c'est un pays prospère et tranquille.

Le Gouvernement canadien recherche des immigrants qualifiés, des immigrants investisseurs; mais il ouvre les portes du pays aussi à des réfugiés et à des apatrides en détresse.

En général, les immigrants choisissent les grands centres urbains pour s'établir. Par contre, plusieurs se sont dirigés vers les régions rurales.

aujourd'hui le Canada reconnaît l'apport des pionniers et des immigrants au progrès du pays

orphelins rescapés de zones de guerre en route vers une destination canadienne. Le Canada s'est toujours distingué parmi les pays développés par son ouverture et ses interventions auprès des populations infortunées de la Terre

immigrants irlandais quittant leur village pour le Canada durant la grande famine, entre 1845 et 1850

2. Les composantes de la population canadienne

| Mots-clés : | Premières Nations | Inuit |

La population canadienne est composée de trois groupes humains :

- les Amérindiens et les Inuit : ce sont les Premières Nations du pays; on les appelle Autochtones, parce qu'ils étaient déjà au pays quand les premiers colonisateurs sont arrivés au Canada;

- les Français et les Britanniques : ce sont les peuples qui ont colonisé le Canada et fondé la Confédération canadienne en 1867. On les appelle les peuples fondateurs;

- les immigrants : ces derniers sont appelés aussi les allophones parce qu'ils parlent d'autres langues que le français et l'anglais. On les appelle les nouveaux venus, parce que leur premier statut est celui d'étrangers reçus.

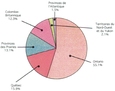

Population canadienne en 1990

[Voir l'image pleine grandeur]

3. Les étrangers à l'époque de l'exploration (avant 1600)

| Mots clés | explorateurs | navigateurs | marins |

Il semble bien que des gens provenant de nombreuses parties du monde ont contribué à la découverte du Canada.

- Sur la côte est du Canada (la côte atlantique) :

vers l'an 1000 : les explorateurs Vikings débarquent à l'Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve;

vers 1450 : des marins et des pêcheurs portugais explorent les côtes et les bancs de poissons du Labrador et de la baie d'Hudson;

entre 1471 et 1480 : des marins danois et allemands redécouvrent Terre-Neuve et le Labrador;

1497 : Giovanni Caboto, navigateur italien au service du roi d'Angleterre, explore les côtes atlantiques du Canada;

entre 1520 et 1525 : une colonie portugaise s'établit au Cap Breton;

1524 : Giovanni da Verrazzano, un autre navigateur italien, au service du roi de France, découvre l'île de Terre-Neuve;

entre 1550 et 1590 : des Basques espagnols construisent des baraques sur les côtes du Labrador pour y traiter la graisse de baleine;- sur la côte ouest du Canada (la côte du Pacifique) :

entre 458 et 594 : des moines bouddhistes et des marins chinois se seraient aventurés, sur des jonques et des voiliers, jusqu'à l'île de Vancouver et même en Colombie-Britannique.

en 1592 : des marins grecs et espagnols, guidés par Juan de Fuca, ont mis pied à terre sur la côte ouest.

D'autres personnages, ni français ni anglais, se seraient joints aux premières expéditions des colonisateurs venus d'Europe : c'était du monde d'origines et de professions très différentes : des colons, des marins, des mercenaires ou des gens de passage.

Tout cela prouve que :

- les explorateurs n'étaient pas des aventuriers solitaires,

- les contacts et la coopération entre les hommes sont des faits anciens,

- les communautés ethniques aiment découvrir des attaches historiques avec le Canada.

Exercice – Mots croisés

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Répondez aux questions

- Qui étaient déjà au pays quand les premiers colonisateurs sont arrivés?

- les Français et les Anglais

- les Amérindiens et les Inuit

- les immigrants - Qui a fondé la Confédération Canadienne en 1867?

- les Premières Nations

- les allophones

- les Français et les Britanniques - Quel mot indique qu'une personne ne parle ni l'anglais ni le français?

- Allophone

- Autochtone

- amérindien - Indiquez l'importance en nombre des quatre composantes de la population canadienne en 1990 :

[Voir l'image pleine grandeur]

À partir de la période de la colonisation du Canada (vers 1600) jusqu'à nos jours, on distingue trois vagues d'immigration.

4. La première vague s'étend de 1600 à 1880

| Mots clés : | Italiens | Allemands | Suédois | Écossais |

Jusqu'à 1600 : la population canadienne était surtout composée d'Autochtones, de Britanniques et de Français.

de1600 à 1750 : il y a peu d'immigrants en Nouvelle-France (le Québec actuel).

Sont dignes de mémoire deux explorateurs italiens, le père Giuseppe Bressani (jésuite) et Enrico de Tonti, qui nous ont laissé les cartes de leurs voyages en Amérique du Nord et la description de la vie des Autochtones.

En 1717, on comptait environ 200 familles allemandes dans la vallée du Saint-Laurent, ainsi que quelques Polonais fortunés.

Le premier esclave venu d'Afrique, vendu en Nouvelle-France, a été Olivier le Jeune (un Malgache). En un siècle, le nombre d'esclaves noirs semble avoir été bien supérieur à 1000 en Nouvelle-France.

Les Juifs ont été exclus de la colonie à partir de 1615. Ils y seront admis après la conquête anglaise.

Des mercenaires étrangers de toutes origines ont combattu dans les rangs de l'armée coloniale, pour ensuite se marier avec des Canadiennes-françaises.

En fait, les Canadiens-français constituaient une société coloniale très homogène : ils professaient la même religion, parlaient la même langue, partageaient la même culture et vivaient tous regroupés dans la vallée du Saint-Laurent.

À partir de 1750 : des gens d'origines différentes commencent à immigrer dans la vallée du St-Laurent.

Vers 1780 : les Loyalistes quittent les États-Unis et à la fin de la guerre de sécession de nombreux soldats des armées britanniques reviennent à la vie civile au Canada.

Ces derniers arrivants se sont établis dans les provinces de l'Atlantique, mais aussi à Montréal, dans les Cantons de l'Est et en Ontario, surtout dans la région des Grands Lacs.

Un certain nombre de ces anciens soldats étaient d'origines très diverses. Lorsqu'ils s'installaient au Québec, ils épousaient eux aussi des Canadiennes-françaises.

[Voir l'image pleine grandeur]

À Montréal, le premier conseiller municipal d'origine italienne (John Donegani) et le premier médecin d'origine italienne (William Donegani) étaient les fils de Giovanni Donegani, un de ces militaires retraités à Montréal.

Les Juifs ont pu s'installer plus facilement au Canada après la conquête : en 1760, Aaron Hart a suivi l'armée britannique au Québec et il s'est établi à Trois-Rivières, où il est devenu l'ancêtre d'une grande famille juive, riche et influente.

Des Allemands, des Irlandais, des Britanniques et des gens des îles de la Manche ont acheté des terres et bâti des villages en Gaspésie, dans les Îles-de-la-Madeleine et en Nouvelle-Écosse.

En quittant les États-Unis, les Loyalistes ont amené avec eux entre 1000 et 1 500 esclaves noirs, ainsi qu'environ 3000 affranchis.

1. Dans les provinces de l'Atlantique :

À partir de 1750, les autorités britanniques ont fait venir d'Europe des Allemands de religion protestante pour se joindre aux soldats allemands démilitarisés : ces nouveaux colons se sont établis autour de Halifax et au Nouveau-Brunswick.

En plus des Noirs en provenance des États-Unis, les autorités britanniques de l'époque ont déporté en Nouvelle-Écosse environ 1200 soldats noirs jamaïcains qui s'étaient battus contre les Anglais en Jamaïque. Plusieurs de ceux-ci sont ensuite partis vers le Sierra Leone, en Afrique.

2. Dans le Haut-Canada (aujourd'hui l'Ontario) :

Déjà à la fin du XVIIIe siècle, en Ontario, il n'y avait pas que des Amérindiens, des Britanniques et des Français, mais beaucoup d'autres gens : des Irlandais, des Hollandais, des Allemands, des Gallois, des Écossais, des Suédois, des Américains...

Au milieu du XIXe siècle, plusieurs membres de sectes pacifistes arrivent au Canada. Ils s'enfuyaient de l'Europe pour échapper aux persécutions, comme les Mennonites, les Amish, les Dunkars et les Frères Moraves.

Une loi de 1793 de la Chambre du Haut-Canada s'élève contre l'esclavage des Noirs et sanctionne plusieurs mesures restrictives. Malgré cela, ils étaient encore souvent victimes de discrimination et de ségrégation.

Filippo De Grassi a été le premier italien à s'établir à Toronto : c'était un officier de l'armée de Napoléon. Cet immigrant a laissé son nom à une rue du centre de Toronto. Par contre, le premier immigrant juif à Toronto a été Arthur Hart, fils d'Aaron Hart de Trois-Rivières.

3. Dans les Prairies et en Colombie-Britannique :

Les Espagnols quittent la côte du Pacifique après la conquête britannique. Les premiers immigrants ont été des Norvégiens, des Suisses, des Allemands, des Canadiens-français, mais aussi des Polonais et d'autres Slaves.

Certains immigrants de l'époque se sont distingués en réalisant des entreprises prospères, ou en occupant des postes importants :

- John Sebastian Spallumcheen, allemand, a été le premier médecin de la compagnie de la Baie d'Hudson; les fermiers allemands Grauer (père et fils) ont mis sur pied une importante industrie laitière.

- Le premier immigrant juif, Frank Sylvester, arrive en 1858 et devient un célèbre commerçant. Un autre juif, Selim Franklin, est élu député de Vancouver en 1860.

Henri Nathan, également juif, est élu député de Victoria à la Chambre des Communes en 1871. David Oppenheimer, lui, a été nommé maire de Vancouver à la fin des années 1800. Ces Juifs venaient de l'Europe de l'Est et des États-Unis. - Les missionnaires belges et tchèques ont été assez nombreux et ils ont fait connaître le Canada à leurs compatriotes.

- Les Autrichiens se sont occupés d'élevage de bovins à grande échelle.

En 1881, les immigrants constituaient les 10% de la population canadienne.

Le commerce des fourrures, la construction du chemin de fer transcanadien, la découverte de l'or dans la région du Pacifique, attirent non seulement des Européens mais aussi des Hawaïens et des Asiatiques (des Chinois surtout). À part le commerce des fourrures et la recherche de l'or, ces gens ont exercé d'autres métiers : dans l'importation, les transports, l'épicerie, la restauration, la pêche et la culture maraîchère.

Exercice – Dans quelle région du Canada

Par le numéro approprié, indiquez dans quelles régions du Canada se sont principalement dirigés les divers groupes d'immigrants de 1750 à 1880.

[Voir l'image pleine grandeur]

dans les Prairies, les premiers colons ukrainiens ont dû faire face à de graves difficultés : ils ont vécu longtemps dans la pauvreté et ils ont souffert de privations de toutes sortes

[Voir l'image pleine grandeur]

Flash-Info

[Voir l'image pleine grandeur]

Marie-Joseph-Angélique, esclave noire, née vers l'an 1710, a été la première à avoir organisé une manifestation publique à Montréal contre l'esclavagisme. Sa maîtresse, Madame de Francheville, a décidé alors de la vendre, elle, son conjoint et ses enfants.

Marie-Joseph-Angélique se venge en mettant le feu à la résidence de sa maîtresse, sise dans l'actuel Vieux-Montréal et prend la fuite vers la Nouvelle-Angleterre. L'incendie fait beaucoup de ravages, même aux bâtiments voisins. Marie-Joseph-Angélique est arrêtée et jugée sévèrement.

Elle est torturée pour avoir ses aveux, elle est condamnée par le Tribunal de Montréal à s'exposer aux blâmes du public par une «promenade dans un tombereau à immondices», à faire «amende honorable devant l'église paroissiale», mais aussi à «avoir le poing coupé», pour ensuite «être brûlée vive»!

Le Conseil Supérieur de Justice de Québec commuera quelque peu la sentence. Marie-Joseph-Angélique a été torturée de nouveau, exposée en public, pendue et brûlée le 21 juin 1734.

En 1793, le Haut-Canada stipule qu'on ne pourra plus désormais faire entrer de nouveaux esclaves au pays et que les enfants d'esclaves seront libres à l'âge de 25 ans.

L'esclavage est aboli en 1834 et en 1838 tous les esclaves sont émancipés.

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Reliez les dates aux événements

[Voir l'image pleine grandeur]

5. La deuxième vague d'immigration : de 1880 à 1940

- L'immigration dans les Prairies (1880-1920)

À la fin des années 1800, la construction du chemin de fer jusqu'à la côte du Pacifique facilite l'immigration vers l'Ouest et attire un grand nombre d'ouvriers étrangers. Beaucoup d'Européens viennent s'installer dans les Prairies et la population commence à se diversifier sur le plan ethnique.

À cette époque-là, le nouveau gouvernement canadien voulait encourager le peuplement du Manitoba et des Territoires-du-Nord-Ouest. Il pensait que cela était nécessaire pour protéger le 49e parallèle contre l'empiétement des États-Unis. De plus, ce n'est qu'en peuplant l'Ouest qu'il devenait économiquement possible de construire la voie ferroviaire transcontinentale projetée.

En 1871 : la première d'une série de conférences sur l'immigration a eu lieu à Ottawa. Au cours des années qui ont suivi, des lois ont été adoptées pour encourager la colonisation.

1871 - 1889 : le Manitoba reçoit deux communautés notables : les Mennonites et les Islandais.

Les Ukrainiens étaient les voisins des Mennonites en Europe, et certains Ukrainiens sont peut-être venus avec les Mennonites pour échapper à la persécution tsariste. Un petit nombre d'Allemands ont également suivi.

Les Mennonites étaient une secte chrétienne, apparue au XVIe siècle dans divers pays d'Europe. Ils parlaient un dialecte allemand. Leur mode de vie était simple. Ils vivaient isolés du reste du monde. Ils étaient aussi très pacifistes.

1873 : Quatre délégués des Mennonites du sud de la Russie signent une entente avec le gouvernement fédéral, qui leur permet de s'établir au Manitoba.

1880 : environ 7 500 Mennonites occupent deux étendues de terre, l'East Reserve et la West Reserve. Les débuts sont pénibles, mais ils réussissent à surmonter les difficultés.

Dans le cas des Mennonites, le Canada acceptait le premier établissement d'une communauté entière dans l'Ouest.

L'Islande est une île dans l'Atlantique nord, une île de glaciers et de volcans, où vivaient environ 100 000 habitants (les Islandais), d'origine danoise et de langue islandaise.

1875 : En Islande, des éruptions volcaniques détruisent les terres de culture et rendent le pays inhabitable. Les Islandais, fatigués de lutter contre le climat rude et la pauvreté, affligés aussi par les cataclysmes naturels, commencent à venir au Canada. Ils s'installent finalement sur la rive sud-ouest du lac Winnipeg, où ils fondent le village de Gimli. Ils doivent affronter un climat humide, des inondations, un froid intense et la variole.

Les Islandais se sont installés également dans les territoires qui sont devenus aujourd'hui la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Les Scandinaves sont des peuples nordiques européens. Leurs ancêtres étaient les Vikings et les Normands. Les peuples Scandinaves sont les Danois, les Norvégiens, les Finlandais et les Islandais. Ces gens sont habitués à des climats semblables à celui du Canada.

1880-1889 : Des Suédois, des Danois et des Norvégiens s'établissent en petit nombre dans les Prairies. Certains y fondent des industries de bois d'œuvre.

La majorité de ces Scandinaves se sont fixés en Alberta. Ils venaient dans l'Ouest indirectement, en passant par les établissements Scandinaves du Midwest américain.

[Voir l'image pleine grandeur]

Les Juifs constituent un peuple qui professe la religion fondée par le prophète Moïse. La plupart pratiquent les rites et observent les règles de cette religion. On considère comme Juives toutes les personnes qui manifestement vivent dans l'attachement à la tradition, à la culture et au destin de leur groupe. Les Juifs ont été privés de territoire national jusqu'en 1949. Ils ont vécu dispersés à travers le monde. Ils ont été souvent cruellement persécutés.

Des Juifs, individuellement ou par familles entières, avaient commencé à arriver dans l'Ouest en petit nombre dès les années 1850, comme négociants de fourrures, chercheurs d'or, cultivateurs et marchands.

1885-1889 : Des groupes de Juifs, qui fuyaient des conditions de vie déplorables en Pologne et en Russie, ont été dirigés dans les Prairies, avec l'aide financière d'associations juives. Des colonies juives ont été fondées dans la future Saskatchewan.

immigrants juifs d'Europe centrale prenant le train à Halifax (vers 1890)

1890 : Une vraie marée d'immigrants déferle sur le Canada durant les années 1890-1910.

Les raisons qui ont provoqué cette ouverture du pays aux immigrants ont été les suivantes :

- L'achèvement de la voie du chemin de fer transcanadien,

- la fermeture de la frontière américaine,

- la ruée vers l'or au Yukon,

- les progrès réalisés dans la culture des céréales,

- les récoltes exceptionnelles de blé,

- les prix élevés obtenus sur les marchés mondiaux.

Le Gouvernement canadien était déterminé à «peupler les terres vides de l'Ouest de cultivateurs productifs», et il a entrepris une vigoureuse campagne de recrutement dans les pays d'où il pensait pouvoir faire venir des immigrants agriculteurs prometteurs.

1901-1911 : Entre 1901 et 1911, le nombre des immigrants du Royaume-Uni a été de 1 250 000.

1901-1914 : De 1901 à 1914, près d'un million d'immigrants des États-Unis sont venus s'installer dans l'Ouest canadien. C'était soit des Canadiens qui revenaient dans leur pays, soit des gens qui étaient venus d'Europe et qui préféraient quitter les États-Unis pour le Canada.

Parmi ces nouveaux arrivants, il y avait plusieurs centaines de Noirs qui se sont implantés dans la région d'Edmonton.

En plus des immigrants d'origine européenne, venus des États-Unis, des milliers d'autres sont arrivés directement de l'Europe continentale : des Autrichiens, des Allemands de Russie, des Slovaques, des Tchèques, des Hongrois, des Estoniens, des Hollandais, des Belges, des Allemands, des Suédois, des Danois, des Finlandais, des Norvégiens, des Mennonites et des Gallois.

Entre les recensements de 1901 et de 1911, la population canadienne d'origine autre que britannique et française a augmenté de plus de 800 000 habitants.

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Reliez par un trait

Reliez par un trait les noms de chaque pays, avec celui du citoyen et de la citoyenne : (Exemple : France-Français- Française)

[Voir l'image pleine grandeur]

Flash-Info

Au début des années 1900, des immigrants Hollandais, aidés par des sociétés d'immigration, se sont implantés dans les provinces de l'Ouest, près de Winnipeg et d'Edmonton. C'était surtout de jeunes paysans célibataires, ayant une expérience agricole. Ils ont trouvé que défricher des terres au Canada était une entreprise difficile et solitaire.

Les Ukrainiens, les Polonais et les Russes ont été les groupes d'immigrants les plus nombreux à s'établir dans l'Ouest canadien. En 1921, on recensait plus de 200 000 personnes en provenance des Pays de l'Europe de l'Est.

Wasyl Eleniak et Ivan Pylypiev, venant de Galicie, ont été les premiers immigrants ukrainiens.

Ces immigrants ont occupé des terres plus au nord parce que les meilleures prairies avaient déjà été prises par les colons britanniques, américains, Scandinaves et allemands.

Parmi les Russes qui ont immigré dans l'Ouest, il y avait plusieurs groupes de Doukhobors ces derniers ont pris des terres situées en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Les Doukhobors étaient membres d'une secte religieuse et vivaient isolés dans leurs communautés.

Les Hongrois ont commencé à immigrer dans les Prairies en 1885. Ces immigrants avaient travaillé dans des mines et des fonderies en Hongrie. Ils faisaient là-bas des travaux durs, dangereux et peu payés. Ici, ils adoraient retourner au travail de la terre.

Avec eux, il y avait également des Slaves, des Bohèmes, des Russes, des Allemands, des Roumains.

[Voir l'image pleine grandeur]

Les Polonais aussi étaient nombreux à venir dans les Prairies.

De 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914, environ 116 000 d'entre eux sont venus au Canada. C'était des paysans et ils fuyaient la misère et la conscription. Ils se sont largement mélangés et unis aux Ukrainiens.

Winnipeg est la ville qui a attiré le plus grand nombre d'immigrants à cette époque. Elle est vite devenue une capitale multiethnique.

[Voir l'image pleine grandeur]

À cette même époque, on autorise des milliers d'ouvriers chinois et sikhs (de l'Inde) à se joindre aux immigrants européens pour travailler dans les mines et pour creuser les nombreux tunnels du chemin de fer : des travaux très durs, dangereux et peu rémunérés.

Discrimination envers les AsiatiquesOn compte aussi un bon nombre de Japonais parmi ces contingents d'immigrants asiatiques. C'étaient des paysans ou des domestiques. Ils pratiquaient l'agriculture, la pêche, la coupe du bois, la construction de bateaux et l'exploitation minière. Ils se sont fixés près de la côte Ouest, en Colombie-Britannique.

les contrôles aux ports d'entrée au Canada sont plus sévères pour les Asiatiques

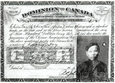

modèle de Permis d'entrée ou de séjour pour immigrants chinois : en 1919, ce permis coûtait 500$

Depuis 1885, les immigrants d'origine chinoise ont dû payer une taxe spéciale d'entrée au Canada. Cette taxe montait à 50$ en 1885, elle a été augmentée en 1900 à 100$ par personne et en 1905 elle a été fixée à 500$. À cette époque-là, l'ouvrier chinois était sous-payé dans les chantiers canadiens : de 1$ à 1.25$ par jour!

Exercice – Répondez aux questions

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Mots croisés

- Ces immigrants fuyaient les cataclysmes naturels qui détruisaient leur île.

- Ces immigrants étaient de bons horticulteurs.

- Ils fuyaient la misère et la tyrannie des Tsars.

- Ils devaient payer pour entrer au Canada et ils devaient avoir une carte d'immigrants reçus, qui leur coûtait cher.

- C'était d'excellents cultivateurs et ils produisaient du bois d'œuvre.

- Ils voulaient échapper aux progroms.

- Immigrants barbus et enturbannés, ils ont eu beaucoup de difficultés à se faire accepter au pays.

- Groupe religieux, qui vivait dans des communautés isolées.

- Elle est vite devenue une ville cosmopolite.

- Immigrants de l'Europe centrale qui adoraient retourner au travail des champs.

[Voir l'image pleine grandeur]

- L'immigration dans le centre et dans l'est du Canada (1900-1920)

Des immigrants d'origines ethniques très diverses étaient attirés vers les grandes villes industrielles, comme Toronto et Montréal. C'est le cas principalement des immigrants italiens et juifs.

1901-1920 :

Pendant ces années les immigrants italiens sont arrivés massivement dans les grandes villes du Centre et de l'Est. Selon le recensement de 1920, ils étaient 66 796. La situation politique et économique était très instable dans leur pays. Les Italiens étaient attirés par la demande de main-d'œuvre des compagnies de chemin de fer et des autres entreprises de construction.

Le nombre de Juifs est passé de 16 131 à 126 196 en 1921. Les Juifs étaient surtout des réfugiés qui tentaient de fuir les pogroms de Russie et de Roumanie.

Dans les deux cas, la grande majorité des immigrants se sont établis en Ontario et au Québec, ce qui n'a pas empêché des ouvriers italiens d'aller travailler à la construction du chemin de fer. Des Juifs aussi se sont dirigés vers la ville de Winnipeg et vers de nouvelles colonies agricoles dans l'Ouest. En 1921, environ les deux-tiers de ces immigrants habitaient les trois plus grandes villes, soit Montréal, Toronto et Winnipeg.

Les Grecs, les Macédoniens, les Syriens, les Libanais et les Arméniens étaient beaucoup moins nombreux que les Italiens et les Juifs. Ils se sont lancés dans le commerce et se sont fixés dans les villes du centre du Canada, à Montréal et à Toronto.

Malgré l'opposition très forte à l'immigration des Asiatiques, les Chinois ont continué d'augmenter en raison de l'importance de leur main-d'œuvre dans la construction de la voie ferrée du Canadien Pacifique. En 1921, le nombre de Chinois établis au Canada était de 39 587, les deux-tiers demeuraient en Colombie-Britannique.

Le Canada n'était pas une destination recherchée comme aujourd'hui par les immigrants qui avaient tendance à choisir les États-Unis plutôt que le Canada.

La plupart des hommes qui arrivaient au pays étaient des travailleurs temporaires plutôt que de véritables colons : ils avaient laissé leurs familles derrière eux et pouvaient faire plusieurs fois le voyage aller-retour en Europe. C'était le cas des Italiens à Montréal jusqu'en 1911, des Hongrois, et de beaucoup d'autres.

Au cours des années d'immigration massive, les immigrants d'origines autres que britannique n'étaient pas accueillis avec chaleur. On considérait généralement à l'époque que les groupes ethniques et raciaux avaient des capacités intellectuelles et des caractères distinctifs très différents.

Exercice – Lisez et répondez VRAI ou FAUX

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Raisons d'immigrer au Canada

Relisez attentivement les pages précédentes et indiquez les principales raisons qui ont poussé tant de personnes à immigrer au Canada.

[Voir l'image pleine grandeur]

- L'immigration entre les deux guerres mondiales (1918-1940) :

Durant la Première Guerre mondiale, le nombre de nouveaux immigrants a baissé radicalement. Plusieurs parmi ceux qui étaient déjà installés au Canada étaient considérés comme des «étrangers ennemis» parce que leur pays était en guerre contre l'Angleterre et le Canada.

Des centaines de cultivateurs allemands, polonais, hongrois, slovaques et ukrainiens ont été internés dans des camps. On a pris leurs empreintes, on a confisqué leurs armes à feu et on leur a interdit de voter.

Les étrangers ne pouvaient plus obtenir la citoyenneté.

Les sectes pacifistes comme celles des Mennonites et des Doukhobors ont beaucoup souffert de cette situation.

L'opinion publique avait peur des étrangers ennemis et beaucoup de Canadiens leur étaient hostiles.

Après la Première Guerre mondiale la méfiance envers les «étrangers ennemis» persiste : on fait pression sur les autorités fédérales pour les licencier ou les déporter, afin de libérer des emplois au profit des anciens combattants.

De 1918 à 1920 : une loi très restrictive sur l'immigration est votée et plusieurs décrets interdisent l'immigration de certains groupes.

1922 : Le Canada établit une liste des pays «préférés» et des pays «non préférés». La discrimination à l'égard des Asiatiques et des Chinois est très forte. Malgré tout, le Canada devient la destination rêvée de nombreux immigrants en Amérique du Nord.

De 1920 à 1931 : Les immigrants de ces années se sont plutôt fixés dans les centres urbains du pays. À leur arrivée, ils s'installaient dans les quartiers usiniers et insalubres des grandes villes canadiennes.

Les Ukrainiens, les Hongrois, les Finlandais et les Polonais se sont éparpillés en Colombie-Britannique, dans les villes des Prairies, à Toronto et dans les régions minières du pays. Ces groupes ethniques ont augmenté considérablement pendant cette période.

Les immigrants d'origine russe sont entrés en grand nombre après la révolution bolchevique, en passant par la Mandchourie et la Chine. Parmi ces immigrants, plusieurs étaient germanophones ou membres de sectes pacifistes (Mennonites, Hutterites, Doukhobors...)

Les Scandinaves et les Hollandais ont continué à affluer par milliers dans les régions agricoles : en 1931, on recensait plus de 350 000 personnes d'origine hollandaise ou Scandinave.

Les Italiens sont arrivés nombreux au Canada jusqu'en 1925. Après cette date, le gouvernement fasciste en place dans leur pays interdisait l'émigration de ses sujets vers l'Amérique du Nord. Les Italiens se dirigeaient presque exclusivement vers les villes de Toronto et de Montréal.

Les Juifs aussi ont continué à immigrer au Canada, même s'ils étaient l'objet de contrôles plus sévères et discriminatoires. Comme les Italiens, ils préféraient s'installer dans les grands centres urbains.

L'entrée des immigrants asiatiques était particulièrement contingentée : les Chinois étaient pratiquement exclus et on acceptait seulement 150 Japonais par année. Le nombre de ces immigrants a baissé durant cette période, aussi à cause de la présence de peu de femmes et de l'habitude de retourner au pays d'origine à leur vieillesse.

Les Noirs antillais n'ont jamais pu entrer facilement au Canada.

Le Canada a également pratiqué la déportation des immigrants considérés comme trop radicaux, communistes ou anarchistes.

1930 : C'est la grande crise économique.

Le Gouvernement canadien est obligé de fermer les portes aux immigrants : on n'admettra que les membres des familles des hommes déjà établis au pays, ou des cultivateurs nantis capables d'investir dans l'achat et dans l'exploitation d'une ferme.

Le Gouvernement encouragera le rapatriement volontaire.

Après 1935 : La plupart des immigrants de cette période sont des réfugiés juifs, qui fuient l'Allemagne nazie. Des groupes de pression antisémites s'élevaient contre l'admission de ces personnes.

les réfugiés et les membres de leur famille étaient soumis à des «quarantaines» - longues périodes de contrôle médical - avant d'être admis au pays

orphelins arméniens rescapés du génocide des années '20, ou orphelins juifs du Centre ou de l'Est de l'Europe à la fin des années '30

Exercice – Relisez le texte et recomposez les phrases

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Répondez aux questions

À partir de quelle date ou de quel événement les immigrants russes sont-ils arrivés en grand nombre au Canada? ________________________

Par quel chemin les immigrants russes se dirigeaient-ils vers le Canada? ________________________

Parmi les immigrants en provenance de Russie, il y avait aussi des membres de sectes pacifistes, parlant l'allemand. Pouvez-vous nommer deux de ces groupes? ________________________

De 1920 à 1931, beaucoup d'Ukrainiens, de Polonais, de Finlandais, de Hongrois sont entrés au Canada : dans quelles régions ou provinces se sont-ils fixés? ________________________

Combien de personnes d'origine hollandaise ou Scandinave a-t-on recensé en 1931 au Canada? ________________________

Quelles communautés ethniques faisaient l'objet de restrictions pour l'admission au pays? ________________________

Dans quelles parties du Canada les Italiens et les Juifs avaient-ils l'habitude de s'installer? ________________________

Exercice – Datez chaque événement

[Voir l'image pleine grandeur]

6. La troisième vague d'immigration (à partir de 1940)

| Mots clés : | sionisme déportation naufrage | cinquième colonne réfugiés de la mer pirates |

- Durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Le conflit mondial de 1939 à 1945 a touché aussi le Canada : il n'y a pas eu de bataille sur le sol canadien, mais les troupes canadiennes ont participé au conflit dans l'Atlantique et en Europe.

Pendant la guerre, plusieurs groupes ethniques de l'Europe de l'Est (comme les Macédoniens, les Slovaques, les Ukrainiens) ont contribué à la libération de leur mère-patrie.

Les Juifs canadiens ont exercé des pressions auprès du Gouvernement britannique pour qu'il autorise l'immigration d'un plus grand nombre de Juifs en Palestine. Ce grand mouvement de retour des Juifs en Israël s'appelle le «sionisme».

L'hostilité envers certains immigrants s'est vivement manifestée durant la Seconde Guerre mondiale et plusieurs groupes ont connu de graves difficultés.

Peurs et soupçons en temps de guerre

[Voir l'image pleine grandeur]

On a limité l'expansion des colons hutterites dans les Prairies en les soumettant à des tracasseries et à des contrôles incessants : les Hutterites étaient des pacifistes et ils s'opposaient à l'entrée en guerre du Canada.

La répression la plus dure a visé les immigrants originaires des pays avec lesquels le Canada était en guerre : les Japonais, les Allemands et les Italiens. Plusieurs ont été détenus dans des camps, comme des prisonniers.

Le sort le plus ingrat a été celui de la communauté japonaise du Canada : les familles ont été déménagées de force, les hommes incarcérés, les biens confisqués. Même après la fin des hostilités, en 1945 et 1946, certains ont été également déportés au Japon, malgré leur citoyenneté canadienne.

Par moment, la peur et le soupçon d'une «cinquième colonne» ont frisé l'hystérie collective.

En 1940, le Gouvernement fédéral a interdit tous les groupes et associations à tendances nazies, fascistes et même communistes. D'un autre côté, il a contribué à la création d'organisations ethniques d'entraide envers les populations européennes éprouvées par le conflit mondial. Dans ces mouvements de solidarité, des groupes et associations ethniques antagonistes se sont unis et ont joint leurs efforts de bonne volonté.

Durant la Seconde Guerre mondiale il n'y a pas eu d'entrées de nouveaux immigrants au Canada : les portes étaient fermées!

Exercice – Répondez aux questions

Y a-t-il eu des batailles sur le territoire canadien durant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945)? ________________________

Des groupes d'immigrants d'ici ont contribué à la libération de leur mère-patrie : lesquels? ________________________

Les Juifs canadiens ont été actifs dans le grand mouvement de retour des Juifs en Israël. Comme s'appelle ce mouvement? ________________________

Durant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a pris des mesures répressives contre certains groupes d'immigrants. Pouvez-vous les nommer? ________________________

Quelles associations ont été interdites à partir de 1940? ________________________

Qu'est-ce que c'est une «cinquième colonne»? ________________________

Pourquoi les colons hutterites des Prairies ont fait l'objet de tracasseries durant le conflit mondial? ________________________

Durant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu de nouvelles entrées d'immigrants? ________________________

- Après la Seconde Guerre mondiale : de 1945 à nos jours.

La troisième vague commence après la seconde guerre mondiale. Elle inclut une plus grande diversité de groupes ethniques, de classes sociales et de professions que les vagues précédentes.

1947 : Le décret de déportation des «étrangers ennemis» est abandonné.

1949 : L'exclusion des immigrants japonais prend fin.

1948 : Le Canada, membre des Nations-Unis depuis 1944, signe la Déclaration universelle des droits de l'homme : depuis ce temps, le droit de vote est libéralisé, les manifestations racistes et antisémites sont proscrites, et les politiques d'immigration deviennent beaucoup moins discriminatoires, surtout à l'égard des immigrants asiatiques : Chinois, Indiens, Pakistanais, Tamouls, Philippins.

On estimait que des arrivées massives d'immigrants offriraient de la main-d'œuvre appréciable et contribuerait au développement économique du pays. Par l'immigration, le Gouvernement voulait aussi «stimuler la croissance de la population du Canada».

1945-1955 : Environ 300 000 des nouveaux immigrants étaient des réfugiés politiques ou des personnes déplacées d'Europe centrale et d'Europe orientale.

Ces nouveaux arrivants étaient souvent apatrides, en provenance de pays annexés, comme l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ou bien ils fuyaient des régimes communistes, comme celui de la Yougoslavie et des autres nouvelles républiques socialistes.

Souvent ces réfugiés considéraient le Canada comme un asile provisoire, un pays d'où ils pourraient retourner dans leur pays d'origine une fois que la situation politique aurait changé.

1950-1965 : Des immigrants reçus arrivent au Canada par plusieurs dizaines de milliers à chaque année de cette période. Ces nouveaux immigrants s'établissent dans les villes industrielles du pays : Toronto, Montréal, Vancouver. Les Britanniques, les Italiens, les Allemands, les Polonais, les Juifs sont fortement représentés de 1945 à 1967.

1965 : Un contingent important de réfugiés politiques haïtiens demandent asile au Canada : ils ont fui le régime du dictateur Duvalier. Ces personnes sont très qualifiées.

En fait, l'arrivée de réfugiés au Canada ne se tarira jamais. Beaucoup d'Indiens de l'Ouganda, de Chiliens et d'autres Latino-américains ont demandé asile et protection au Canada, ainsi que les «réfugiés de la mer» vietnamiens et de nombreuses personnes déplacées du Sud-Est asiatique, des Tamouls, des Kurdes, des Libanais, des Chiites irakiens et des Iraniens, et combien d'autres en provenance des pays du bloc communiste!

Les réfugiés de la mer

Un cas très pathétique est celui des réfugiés vietnamiens.

La longue guerre d'Indépendance du pays a pris fin en 1975. L'armée américaine s'est retirée en laissant le pays et la population dans la désolation la plus complète. Pour plusieurs commence le long voyage vers l'exil. Ils doivent quitter leur pays clandestinement, par groupes de dix à cent personnes et sur des bateaux de pêche. Les conditions du voyage sont très pénibles : la faim, la soif, l'épuisement font des victimes. Des bateaux dérivent ou font naufrage. Les pirates les attaquent dans le golfe de Thaïlande.

700 000 Vietnamiens sont ainsi partis de leur pays. Le Canada en a reçu environ 80 000 depuis 1975.

En général, ces réfugiés sont des personnes instruites et bien qualifiées. Il n'y a pas que des Vietnamiens, mais aussi des Sino-Vietnamiens.

[Voir l'image pleine grandeur]

le Canada n'a jamais démenti sa réputation de pays d'accueil pour les populations en détresse

réfugiés et immigrants de toutes origines ont trouvé asile et havre de paix au Canada

Par l'entremise des ambassades canadiennes, des milliers d'immigrants de tous les pays se sont dirigés vers le Canada.

Dans les années '50 et '60, ces immigrants provenaient surtout des pays de l'Europe et ils se sont répandus dans toutes les provinces canadiennes, de préférence dans les centres urbains.

Actuellement, les immigrants sont en grande partie originaires du Tiers-Monde, c'est-à-dire des pays en voie de développement. D'autres, comme les Hongkongais, sont des immigrants investisseurs : ils viennent au Canada avec des capitaux et les investissent dans de grands projets.

Population immigrante reçue au Canada de 1951 à 1981

| Lieu de naissance des immigrants : | |

Europe | 2 563 235 |

États-Unis | 301 525 |

Amérique Latine | 106 855 |

Antilles | 171 435 |

Asie du Sud-Est | 152165 |

Le reste de l'Asie | 388 635 |

Afrique | 101 745 |

Océanie | 32 990 |

Autres pays | 24 747 |

Total | 3 843 335 |

Flash-Info

- L'Ontario a accueilli le plus grand nombre et la plus forte proportion d'immigrants, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, la population ontarienne est à 35% d'origine ethnique autre que française et britannique.

- Toronto est aujourd'hui la ville la plus cosmopolite du Canada et les gens d'origine britannique ne constituent que le 40% de la population torontoise.

- Dans les années '70, les immigrants qui quittaient le Québec étaient plus nombreux que ceux qui y entraient. Le Québec a reçu la plupart des réfugiés chiliens et c'est la province qui attire le plus grand nombre d'Haïtiens.

- Les deux communautés immigrantes les plus importantes au Québec sont la communauté italienne et les Juifs. Au Québec, les immigrants sont très concentrés dans la zone métropolitaine de Montréal.

- En Ontario, les immigrants se sont davantage éparpillés dans toutes les villes importantes de la province : ils constituent la majorité ou presque des citoyens de villes comme Hamilton, Thunder Bay et Sault-Ste-Marie.

- La région des Prairies est la partie la plus bariolée du Canada quant à sa composition ethnique. Les immigrants Scandinaves, saxons, ukrainiens et polonais atteignent des pourcentages très élevés : 48% en 1981. La province des Prairies qui a reçu davantage d'immigrants après 1945 est sans contredit l'Alberta.

- La Colombie-Britannique connaît actuellement la plus forte concentration d'immigrants asiatiques et d'immigrants investisseurs.

Depuis les années '80, la population canadienne présente une grande diversité d'origine ethnique. Les nouveaux arrivants constituent désormais le tiers des gens qui vivent sur le territoire canadien. Certains sont de vieux Canadiens, d'autres sont des immigrants ou des enfants d'immigrants.

Ils présentent de grandes diversités d'aspirations, de besoins, de visions du monde. Ils sont un élément incontournable de ce pays.

Destination des immigrants par province et territoire :

La destination préférée des immigrants sur le territoire canadien est l'Ontario. Cette province a accueilli 87 858 personnes en 1 988, soit 55% du total. Ce graphique en dit long sur le choix des «terres d'adoption» des nouveaux immigrants.

Destination et provenance des immigrants, selon Statistiques-Canada, en 1988

[Voir l'image pleine grandeur]

Le Canada a accueilli, en 1988, environ 1 60 000 immigrants en provenance des quatre coins du globe. Un immigrant sur deux était originaire de l'Asie, et un sur quatre, de l'Europe. Soulignons que le nombre d'immigrants provenant de Hong Kong est exceptionnel. Ceci est dû au fait qu'en 1 997, la Chine recouvrera le territoire de Hong Kong, ce qui inquiète une certaine couche de la population et la pousse à émigrer.

Exercice – Mots croisés

Remplissez les cases avec les mots soulignés dans les phrases.

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Répondez aux questions

Combien de réfugiés politiques le Canada a-t-il reçu de 1945 à 1955? ________________________

De quels pays ou de quelles régions provenaient-ils? ________________________

Pourquoi disait-on de ces réfugiés qu'ils étaient «apatrides»? ________________________

De 1950 à 1965, le Canada a accepté des dizaines de milliers d'«immigrants reçus». Parmi ces nouveaux arrivants, lesquels étaient les plus nombreux? ________________________

En 1965, un contingent important de réfugiés politiques d'Amérique Centrale a demandé refuge au Canada. Quel pays et quel régime politique fuyaient-ils? ________________________

Depuis 1975 le Canada a reçu un grand nombre de «réfugiés de la mer». ________________________

Ils provenaient de quel pays? ________________________

Combien d'entre eux se sont dirigés vers le Canada? . Pourquoi fuyaient-ils leur pays? ________________________

C'était uniquement des Vietnamiens? ________________________

De 1950 à 1965, quel était le grand port d'entrée des immigrants? ________________________

Exercice – Choisissez la bonne réponse

De 1951 à 1981, de quel continent la plupart des immigrants provenaient-ils?

- l'Europe

- l'Afrique

- l'Asie

Actuellement, de quelle régions du monde les immigrants sont-ils originaires?

- le Tiers-Monde

- les pays froids

- les pays industrialisés

Pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de Hongkongais immigrent au Canada?

- ils aiment faire du ski

- ils aiment l'aventure

- ils craignent l'annexion à la Chine de Pékin

Quelle est la province canadienne préférée des Immigrants?

- le Québec

- l'Ontario

- la Colombie-Britannique

Quelle est la ville canadienne la plus cosmopolite?

- Montréal

- Vancouver

- Toronto

Quelles sont les communautés immigrantes numériquement les plus importantes au Canada?

- les Juifs et les Italiens

- les Latino-Américains

- les Noirs

Quelle est la province canadienne où il y a présentement la plus forte concentration d'immigrants asiatiques

- l'Ontario

- la Colombie-Britannique

- le Québec

Quelle est la province des Prairies qui a reçu le plus grand nombre d'immigrants depuis 1945?

- la Saskatchewan

- le Manitoba

- l'Alberta

7. Les immigrants et le travail

| Mots clés : | terrassiers | défricheurs | manœuvres |

Au Canada, les immigrants ont acquis la prospérité économique par le travail. Leurs conditions de vie sont souvent pénibles dans les premiers temps, surtout dans certains domaines de l'emploi.

Les immigrants ont occupé des postes que la main-d'œuvre locale dédaignait. Ils étaient terrassiers, hommes de chantier, mineurs, défricheurs, manœuvres dans la construction du chemin de fer transcanadien.

Les immigrants recouraient facilement à deux formes de protestation contre les mauvaises conditions de travail :

- quitter l'emploi sans préavis pour de meilleures conditions ailleurs,

- faire la grève et parfois manifester avec violence.

Les immigrants (particulièrement les Syriens et les Libanais) pratiquaient le colportage. Cela leur permettait de travailler à leur propre compte.

La pension de famille a joué un grand rôle dans les communautés immigrantes : elles offraient aux femmes la possibilité de contribuer au revenu de la famille immigrante et elles assuraient aux jeunes immigrants sans famille un gîte, une nourriture familière et des liens sociaux.

L'embauche des travailleurs immigrants était contrôlée ou gérée par des intermédiaires, généralement des conationaux, qui parfois exploitaient leurs compatriotes.

Chaque communauté ethnique se distinguait dans des domaines particuliers de l'emploi : les Grecs dans la restauration, les Italiens dans les chantiers de construction et les travaux publics, les Chinois dans la restauration, le vêtement et la blanchisserie, les Slaves dans les travaux miniers, les Hollandais dans la production maraîchère, les Noirs dans l'hôtellerie et les chemins de fer, etc.

Pour chaque mille de voie ferrée dans le canyon du Fraser, on compte 4 ouvriers chinois, victimes d'accidents mortels.

Les immigrants exécutaient les tâches les plus dures sans rechigner. Leurs salaires étaient bas pour commencer et les conditions de travail très dures et dangereuses, même si elles étaient encore meilleures que dans leurs pays d'origine.

À partir des années '50, le Canada a connu des arrivées massives d'immigrants qui venaient de zones rurales et avaient un faible niveau d'instruction. Ils ne pouvaient donc s'engager que dans des métiers qui n'exigeaient pas de connaissances particulières de la langue ni de grandes qualifications professionnelles. Les femmes immigrantes s'employaient dans l'industrie du vêtement, dans les services d'entretien ou comme employées de maison.

Certains immigrants et immigrantes possédaient des compétences élevées. Ces personnes ont souvent occupé des emplois très spécialisés, elles sont parvenues à la réussite économique et elles sont devenues des symboles de fortune et de pouvoir, comme les Bronfman, les Ghermezian, les Belzberg et beaucoup d'autres.

[Voir l'image pleine grandeur]

Quand les membres des divers groupes ethniques canadiens racontent leur vie au Canada, celle-ci commence presque toujours par de grandes difficultés, se poursuit par une longue lutte, pour aboutir à la réussite finale, limitée toutefois par leur exclusion des échelons les plus élevés.

La durée de la lutte et le degré de prospérité atteint ont varié non seulement d'un groupe à l'autre, mais au sein même des groupes. Ils ont également varié pour les immigrants de différentes époques.

Exercice – Mots croisés

Remplissez les cases avec le mot de la bonne réponse.

[Voir l'image pleine grandeur]

Les métiers des immigrants.

- Ils s'occupaient de terrassement pour la construction des routes et des voies ferrées.

- Ils travaillaient à l'extraction des minéraux.

- C'était la profession que préféraient les Libanais et les Syriens.

- Les Ukrainiens et les Polonais l'ont été dans la région des Prairies.

- Les travailleurs immigrants mécontents y avaient recours.

- Les Italiens y travaillent très nombreux.

- Les Grecs et les Chinois en ont ouvert d'excellents.

- C'est le métier de beaucoup d'immigrants, surtout lorsqu'ils ne sont pas instruits.

- Plusieurs Juifs et Orientaux pratiquent ce genre de commerce à domicile.

- Les Noirs sont très présents dans ce secteur : dans les hôpitaux, les chemins de fer et les hôtels.

8. La famille immigrante

| Mots clés : | solidarités | autorité | division de tâches |

Quel que soit le groupe ethnique, l'époque d'immigration, ou la religion professée, la famille immigrante paraît solidement fondée sur des relations d'autorité, sur des solidarités communautaires profondes et sur une division assez rigoureuse des tâches.

Les familles sont patriarcales : le chef c'est le mari et père. Il voit au bien-être des siens, il discipline et corrige leurs inconduites d'une manière énergique.

Habituellement l'épouse se soumet à son mari.

Les enfants sont supposés obéir aux parents, les respecter et contribuer au bien-être économique de la famille.

On prend soin des parents et des grands-parents âgés au sein de la famille.

Dans la famille immigrante, le sens de l'honneur est d'une importance considérable. La chasteté des femmes célibataires et la fidélité des épouses sont considérées comme des biens précieux : pour les sauvegarder, on a recours à la surveillance par des chaperons et les hommes de la famille sont prêts même à blesser ou à tuer.

Les mariages sont des alliances entre les familles et on ne les abandonne pas facilement aux caprices des jeunes.

La famille immigrante est une famille élargie : elle englobe les générations et les lignes collatérales.

Les immigrants prennent très au sérieux les rapports entre parrains-marraines et filleuls-filleules. Cette relation crée un lien quasi-familial.

dans toutes les communautés ethniques, quelle que soit leurs traditions, leurs religions ou leurs traits culturels, les liens familiaux, la maternité, l'amour des enfants, le respect des aînés sont considérés comme des valeurs importantes

La plupart des immigrants ont été aidés par leurs familles pour venir au Canada. Une fois installés au pays, ils ont fondé de nouvelles familles et ont fait venir d'autres membres de leur parenté.

Dans pratiquement tous les groupes ethniques, on considère la famille comme une valeur très importante.

Les immigrants critiquent souvent la famille canadienne et ils trouvent qu'elle est beaucoup moins unie et moins chaleureuse.

Ils craignent aussi que des changements surviennent dans leurs propres familles au Canada.

En général, le premier à se lancer dans un projet migratoire est un jeune homme, partant seul pour travailler et pour gagner des sous afin d'aider les siens restés au pays d'origine. Le jeune immigrant garde longtemps la ferme intention de retourner d'où il vient.

S'il décide de rester en permanence au Canada, il retournera au pays d'origine pour prendre femme et revenir. Si ce voyage est trop coûteux, il cherchera une femme de son ancien village par correspondance ou par échange de photos.

Les mariages mixtes avec des filles canadiennes ne sont pas toujours possibles, à cause des barrières linguistiques, culturelles, religieuses, mais aussi à cause de la discrimination. La communauté juive demeure la plus réticente aux mariages mixtes.

Malgré l'enfermement dans la communauté ethnique, les immigrantes ont vite compris que les femmes nord-américaines avaient une attitude de plus grande indépendance à l'égard de leur mari. Une immigrante grecque disait : «Le Canada est le pays où les hommes travaillent et les femmes dirigent!»

Au Canada, beaucoup d'immigrants s'installent dans la même ville, dans le même quartier et dans le même bloc de maisons que leur parenté et leurs co-villageois. Les trois-quarts des familles nouvellement arrivées et qui n'ont pas encore de logis habitent chez des proches pour un temps plus ou moins long.

La moitié des familles immigrantes communiquent à chaque semaine ou à tous les quinze jours avec la parenté laissée au pays d'origine. Ils leur envoient de l'argent et les visitent périodiquement ou à l'occasion de circonstances particulières.

Certains groupes ethniques, à cause du vieillissement d'un bon nombre de leurs membres, ont dû aménager des foyers pour les aînés de leur communauté.

Exercice – Reliez le mot à sa définition.

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Situez votre pays

Situez votre pays sur la carte du monde. Écrivez son nom et dessinez ici son drapeau national.

[Voir l'image pleine grandeur]

Décrivez dans vos propres mots les traditions que vous observez dans votre pays d'origine pour les fiançailles, la célébration du mariage, le choix du partenaire, les fêtes qui entourent la naissance d'un bébé, le choix de son prénom.

Soulignez les changements qui surviennent dans votre communauté ethnique à propos de ces moments importants de la vie, lorsque vous vivez au Canada.

Exprimez vos réactions, vos regrets ou votre satisfaction, face à ces changements.

9. Les immigrants et l'école

| Mots clés : | unilingue | bilingue | langue d'origine |

Dans l'ensemble du Canada et à travers toute son histoire, on a tout fait pour que les groupes ethniques se conforment aux normes canadiennes, en souhaitant qu'ils s'assimilent à la société canadienne-anglaise ou canadienne-française. Leurs enfants devaient être éduqués tout à fait comme les autres enfants.

Au cours des générations, la politique en matière d'éducation des nouveaux arrivants a changé selon les idées prédominantes à propos de l'identité canadienne et selon l'évolution et la composition ethnique des diverses provinces.

Au Canada, en effet, ce sont les Provinces qui sont directement responsables de l'éducation des enfants et des jeunes. Chaque province a ainsi formulé sa propre politique pour la formation des enfants d'immigrants.

[Voir l'image pleine grandeur]

1. Dans les provinces des Prairies :

Les autorités scolaires ont dû très tôt débattre de la place à accorder à la langue française et à d'autres langues, celles des immigrés. Les Canadiens d'origine britannique pensaient que tous les groupes ethniques, y compris les Canadiens-français, devaient être anglicisés et assimilés pour que la société canadienne soit parfaitement unifiée et cohérente.

Surtout les nouveaux arrivants devaient se conformer aux valeurs déjà fixées par les institutions canadiennes : la langue anglaise, l'allégeance à la Couronne britannique, l'individualisme et l'amour du travail.

À la fin du XIXe siècle, on avait autorisé la création d'écoles «bilingues». Entre 1910 et 1914, on a relégué l'enseignement des langues d'origine après l'horaire scolaire. Mais cet enseignement bilingue a été complètement aboli durant les années de la Première Guerre.

Durant l'entre-deux-guerres, les églises et les associations ethniques ont assumé la tâche de l'enseignement des langues d'origine et se sont consacrés aux cultures ancestrales.

Les provinces des Prairies sont ainsi passées du bilinguisme anglais-français dans les écoles, au multilinguisme et ensuite à l'unilinguisme anglais, car les autorités scolaires étaient convaincues de la supériorité de la langue et de la culture anglaise et de la nécessité de promouvoir l'unité et la cohésion sociales.

2. En Colombie-Britannique :

Le premier problème rencontré dans cette province a été celui de l'intégration des enfants non-Blancs dans les écoles. La population de divers endroits voulait exclure des écoles publiques les enfants japonais et chinois. Les membres des conseils scolaires ont toutefois résisté à ces pressions.

Les Doukhobors refusaient d'envoyer leurs enfants aux écoles publiques afin de les protéger d'un type d'éducation qu'ils refusaient pour des raisons morales et religieuses. Les familles de ces «Fils de la liberté» pouvaient être dépossédées de leurs biens et de leur bétail. Les confrontations entre la secte et les autorités ont été très dures jusque dans les années '30.

En 1932, les Doukhobors ont organisé des marches de protestations où ils défilaient tout nus : beaucoup de personnes ont été arrêtées et leurs enfants placés dans des établissements pour la jeunesse.

3. Dans les provinces de l'Atlantique :

C'est après 1886 que les Noirs ont été acceptés dans les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse, mais les élèves Blancs et Noirs ont fréquenté des classes séparées jusqu'en 1918. Plusieurs enfants Noirs ont été éduqués dans des écoles privées. L'enseignement que les élèves Noirs recevaient était souvent de qualité inférieure.

Aujourd'hui, la population est tout à fait soucieuse des droits de la personne et ses idéaux sont égalitaires : cela entraîne une prise de conscience des aspects racistes, surtout en éducation.

4. En Ontario :

La loi Common School Act de 1850 avait introduit un régime assez discriminatoire pour les Noirs en Ontario : les écoles publiques pratiquaient l'apartheid et plusieurs enfants Noirs devaient être confiés à des institutions privées pour enfants Noirs.

À la fin du siècle dernier, dans les régions rurales surtout, on a vu naître beaucoup d'écoles qui dispensaient l'enseignement en allemand : la Première Guerre mondiale et l'assimilation de la minorité germanophone a lentement entraîné leur disparition.

L'Ontario s'est toujours considérée comme le château-fort du nationalisme canadien-anglais et de la fidélité à la tradition britannique. Pendant longtemps, ses écoles n'ont pas fait grand cas des élèves immigrants qui étaient placés dans des classes spéciales pour élèves lents ou élèves de langue étrangère.

Des études menées dans les années '60 et '70 ont prouvé que les enfants issus de familles immigrantes non anglophones récemment arrivées au pays, obtenaient d'excellents résultats à l'école et que les élèves bilingues précoces réussissaient mieux que leurs camarades anglophones unilingues. Les enfants posaient certains problèmes lorsque leurs parents étaient illettrés.

Ces constatations et les mesures faisant suite à la politique fédérale du multiculturalisme dans les années 1970 ont grandement modifié les politiques éducatives de l'Ontario en faveur des enfants d'immigrants.

5. Au Québec :

À Montréal, dès 1907, les familles italiennes pouvaient envoyer leurs enfants dans des écoles rattachées aux paroisses italiennes où l'on enseignait en français, en anglais et en italien. Ce privilège a été accordé par la suite à d'autres minorités.

Les Juifs ont plutôt dirigé leurs enfants vers les écoles protestantes où ils étaient formés en anglais et intégrés à la communauté anglophone.

Dans les années '60 et '70, les établissements scolaires ont été lents à comprendre la nature des problèmes scolaires des enfants haïtiens et antillais. Ces enfants passaient d'un système scolaire autoritaire à un système plus permissif, d'une société en majorité noire de langue créole à une société en majorité blanche et francophone, sans parler des contre-coups de la longue séparation des membres de la famille.

Après la Seconde Guerre mondiale, les enfants d'immigrants de tous les groupes ethniques ont été inscrits en très grand nombre aux secteurs anglophones des Commissions scolaires catholiques et protestantes. Les immigrants voyaient les grands avantages économiques de faire des études en anglais.

Avec la Révolution tranquille et la dénatalité chez les francophones du Québec, les mouvements nationalistes québécois ont fait des pressions intenses pour convoyer les enfants d'immigrants vers les écoles françaises qui se vidaient dangereusement.

Histoire récente de la francisation des immigrants au Québec

En 1967, à Saint-Léonard, en banlieue de Montréal, le Mouvement pour l'intégration scolaire (un mouvement nationaliste), a pris le contrôle de la Commission scolaire locale et remplacé le programme bilingue destiné aux enfants d'immigrants par un programme unilingue français.

En 1968, la confrontation déferle sur la place publique et dégénère en manifestations haineuses et violentes. C'est la rupture : les parents immigrants inscrivent leurs enfants aux écoles protestantes en vue de leur assurer une éducation en anglais.

En 1968, une nouvelle loi provinciale (la Loi 63) affirme le droit pour les parents de choisir librement la langue officielle (anglaise ou française) dans laquelle faire instruire leurs enfants.

En 1974, la Loi 22 stipule que seuls les enfants d'immigrants qui sont en mesure de prouver qu'ils maîtrisent l'anglais peuvent être inscrits aux écoles des secteurs scolaires anglophones. Des contrôles draconiens ont été mis sur pied pour vérifier cette compétence linguistique. En revanche, les communautés ethniques de Montréal ont organisé des cours de langue anglaise pour préparer les enfants aux tests d'admission.

En 1977, la Loi 101, jugée passablement anticonstitutionnelle par la Cour Suprême du Canada, restreint de façon beaucoup plus rigoureuse le libre accès aux institutions scolaires anglophones reconnues. Actuellement, beaucoup d'enfants immigrants fréquentent illégalement l'école anglaise.

La langue française n'est pas facile à apprendre pour un enfant allophone : c'est pour cela que les écoles françaises ont mis en place un réseau de classes d'accueil ou de francisation, des mesures d'accueil et de soutien linguistique à tous les cycles du primaire et du secondaire.

[Voir l'image pleine grandeur]

pendant la Seconde Guerre mondiale, on a ouvert des classes séparées pour les enfants d'immigrants détenus dans les camps de prisonniers

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Répondez aux questions

Dans la région des Prairies quelle a été la première question à débattre dans les écoles à propos de la présence d'enfants d'immigrants?

- la langue d'enseignement

- la disponibilité de locaux

- les horaires d'enseignement

Dans les Prairies, quels organismes ont particulièrement assumé l'enseignement des langues d'origine et le maintien des cultures ancestrales?

- les gouvernements

- les comités d'école

- le clergé et les associations ethniques

En Colombie-Britannique, quel a été le premier grave problème que les institutions scolaires ont rencontré à propos des enfants d'immigrants?

- l'enseignement religieux

- l'intégration des enfants non-Blancs

- l'enseignement des langues d'origine

Toujours en Colombie-Britannique, dans les années '30, les Doukhobors, en refusant d'envoyer leurs enfants à l'école publique, encouraient des peines sévères : lesquelles?

- la déportation

- la peine capitale

- la dépossession de leur biens

- qu'on leur retire les enfants

À partir de quelle date, en Nouvelle-Écosse, les enfants noirs ont été acceptés dans les écoles publiques?

- 1886

- 1910

- 1850

Exercice – Répondez en cochant VRAI ou FAUX

[Voir l'image pleine grandeur]

10. Les immigrants et leurs associations

| Mots clés : | association | interprète | compatriotes |

Les immigrants tendent à former des associations pour répondre aux nouveaux besoins en terre d'accueil :

- besoin de services d'interprètes,

- besoin de renseignements,

- besoin de contacts avec les compatriotes,

- besoin de sauvegarder la langue et la culture ancestrales,

- besoin de protection contre le racisme ou la discrimination,

- besoin de s'instruire et d'apprendre la langue du pays.

Divers types d'associations ont vu le jour :

- les associations chinoises étaient fondées sur le nom de famille, car il indiquait une certaine forme de parenté ou d'origine commune;

- les associations italiennes regroupent généralement des personnes qui proviennent du même village («il paese») et vénèrent le même saint tutélaire;

- les Norvégiens et les Allemands ont fondé des associations d'après la commune région d'origine.

Les immigrants avaient peur aussi d'être terrassés par le chômage, par la maladie, par un accident de travail. Ils craignaient surtout que la mort dans un pays étranger ne signifie pour eux un départ sans les rites religieux qu'ils considéraient essentiels.

Plusieurs sociétés ethniques de funérailles ont ainsi vu le jour et elles s'occupaient même de retourner les dépouilles mortelles au pays d'origine.

Les immigrants plus anciens fondaient des associations de bienfaisance pour venir en aide aux nouveaux arrivants de leur groupe.

Les organisations politiques, apparues au sein des communautés ethniques à travers le pays durant l'entre-deux-guerres, ont commencé à éprouver de sérieuses difficultés vers la fin des années '30 et elles ont même été dissoutes à la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale et certains de leurs dirigeants ont été emprisonnés.

Les associations ethniques recrutent leurs membres essentiellement parmi les immigrants. Les fils d'immigrants, nés au Canada, préfèrent s'associer à des activités qui ne sont pas définies en termes ethniques.

Ces associations sont parfois chapeautées par une Fédération ou par un Conseil qui en défend les intérêts ou en est le porte-parole devant les instances du pouvoir. Ces fédérations, ou conseils, ou associations ethniques possèdent sans aucun doute un pouvoir politique considérable.

Les juifs du Canada

Les Juifs constituent une communauté importante au Canada. Ils sont particulièrement nombreux à Toronto et à Montréal, où ils exercent les professions libérales, possèdent des commerces et de grandes entreprises.

Les Juifs sont présents aussi dans la vie politique active, dans la recherche et l'enseignement universitaire. Les Britanniques leur ont accordé le droit de résidence au pays en 1759. Et déjà en 1768, ils édifiaient leur première synagogue, à Montréal.

Un siècle plus tard, quand la Confédération Canadienne a été fondée en 1867, la communauté juive comptait environ un millier d'individus. Ils venaient juste d'obtenir l'égalité civile comme de vrais citoyens canadiens. En 1920, le Canada compte environ 1 25 000 Juifs sur une population de 9 millions d'habitants.

Entre les deux guerres mondiales, les Juifs devront affronter une période de restrictions à l'immigration et des manifestations d'antisémitisme. Ces restrictions sont restées en vigueur jusqu'en 1947. Les Juifs canadiens ont appris à se soutenir mutuellement. D'ailleurs, la communauté juive internationale leur doit beaucoup de reconnaissance.

Le Canadian Jewish Congress, fondé en 1919, représente officiellement la communauté juive du Canada et il organise l'entraide et la défense de tous ses membres.

À présent, la communauté juive du Canada est très intégrée et très prospère. Au Québec, elle s'est renforcée assez récemment avec l'arrivée de Juifs sépharades.

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Répondez aux questions

[Voir l'image pleine grandeur]

11. Journaux et médias ethniques

| Mots-clés : | journal | hebdomadaire | mensuel |

Les premiers immigrants ne savaient pas tous lire.

Mais cela ne les empêchait pas d'acheter les rares journaux écrits dans leur langue. Ils se les faisaient lire par ceux qui en étaient capables.

Le premier hebdomadaire ethnique (en langue allemande) a paru à Halifax au XVIIIe siècle.

Voici le nom d'autres journaux ethniques des débuts :

En allemand | Allgemeine Zeitung | Haut-Canada | fondé en 1835 |

En islandais | Framfari & Leifur | Manitoba | fondé en 1876 |

En yiddish | Jewish Times | Haut-Canada | fondé en 1897 |

En italien | Lo Stendardo | Toronto | fondé en 1898 |

En polonais | Glos Kanadyiski | Manitoba | fondé en 1904 |

En chinois | Chinese Times | Vancouver | fondé en 1907 |

En arabe | Toronto | fondé en 1908 | |

En slovaque | Slovenske Slovo | Toronto | fondé en 1910 |

En suédois | Svenska Tidningen | Prairies | fondé en 1892 |

Au Canada on comptait :

18 journaux ethniques | en 1892 |

37 | en 1911 |

155 | en 1965 |

275 | en 1978... |

Ces journaux ethniques sont toujours publiés en plusieurs langues : ukrainien, italien, allemand, yiddish, grec, chinois, arabe, hollandais, polonais, espagnol, indi, biélorusse, philippin, coréen, iranien...

Au début, ces journaux, créés au Canada, ont connu plusieurs problèmes. D'abord ils disposaient de peu de moyens financiers et l'immensité du pays rendait difficile leur diffusion.

Ils perdaient leurs lecteurs dès que l'immigration diminuait. Les enfants qui naissaient au Canada ne possédaient plus couramment la langue de leur famille et de leur groupe.

Les journaux qui ont collaboré avec certains partis politiques totalitaires ont même été supprimés durant la Seconde Guerre mondiale, comme le journal pro-fasciste de Toronto «Il Bollettino» .

En 1951 et 1958, la plupart des propriétaires de journaux ethniques se sont unis en fondant la Fédération de la Presse ethnique du Canada. Cette association est devenue une voix puissante parlant au nom de tous les immigrants et faisant pression en faveur de l'immigration.

Quant à la grande presse canadienne, surtout à Montréal, on lui a parfois reproché d'afficher dans le passé des attitudes antisémites et xénophobes. On a décrié aussi, comme très vexante, l'habitude des médias canadiens d'indiquer l'origine ethnique des criminels présumés.

On ne voyait pas non plus beaucoup de membres des communautés ethniques paraître au petit écran!

[Voir l'image pleine grandeur]

Aujourd'hui les médias canadiens accordent une place plus importante aux communautés culturelles.

En 1955, à chaque semaine, il n'y avait au Canada que 62 heures d'émissions radiophoniques (AM) en langues étrangères.

En 1973, on comptait déjà 526 heures d'émission par semaine, en 17 langues non officielles, soit :

- 320 heures de radio AM

- 137 heures de radio FM

- 24 heures de télévision classique?

- 45 heures de câblodiffusion.

À partir de 1975, d'autres émissions en langues orientales se sont ajoutées.

Depuis 1980, on a déployé beaucoup d'efforts pour faire disparaître les stéréotypes encore présents dans la présentation des attitudes sociales des groupes ethniques et l'attribution de rôles aux non-Canadiens.

Avant 1980, la proportion des membres des minorités ethniques, surtout visibles, travaillant comme annonceurs, mannequins ou acteurs, était plutôt faible La télévision laissait l'impression que le Canada était un pays peuplé presque uniquement de Britanniques et de Français. On ne tolérait pas non plus de gens de radio et de télévision parlant avec des accents «non canadiens».

Aujourd'hui le rythme de l'emploi des membres des communautés culturelles s'est accru considérablement.

[Voir l'image pleine grandeur]

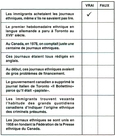

Flash-Info

- En 1979, sur un total de 170 journaux de langues non officielles, 100 sont publiés en Ontario, dont 80 à Toronto même. Au moins 50% des émissions de radio et de télévision en langues étrangères sont produites et diffusées à partir de la Ville-Reine.

- On publie et on diffuse en 20 langues différentes, dont principalement l'italien, le grec, l'allemand, l'ukrainien, le polonais, le serbo-croate, le chinois, le hongrois...

- Toronto compte également deux hebdomadaires s'adressant à la communauté noire et antillaise.

- Vancouver possède aussi des médias ethniques importants : trois quotidiens, des mensuels et des magazines en langue chinoise, quatre journaux pour les membres de la communauté indienne et sikh, trois journaux grecs, un allemand et un juif.

- Montréal a été la première ville canadienne à avoir une station de radio multilingue en 1962. Dès 1970, se sont ajoutées des émissions à la télévision classique et à la radiotélévision par câble, en italien et en grec. Le volume des émissions était fort important.

- Depuis 1980, la presse ethnique et les stations de radio et de télévision ethniques sont très florissantes : ils profitent du progrès technologique pour satisfaire leurs auditoires. Le traitement des minorités et des groupes ethniques s'est amélioré dans les grands médias de langue anglaise et française, qui embauchent un nombre croissant de membres des communautés culturelles.

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Répondez VRAI ou FAUX

Lisez le chapitre sur les journaux et les médias ethniques et répondez VRAI ou FAUX aux questions suivantes.

[Voir l'image pleine grandeur]

Exercice – Répondez aux questions

Les émissions de radio et de télévision en langues étrangères sont en grande partie créées et diffusées à partir de...

- Toronto

- Montréal

- Vancouver

Les journaux ethniques sont publiés et les émissions sont diffusées en...

- anglais

- français

- langues étrangères

Dans quelle ville canadienne trouve-t-on des hebdomadaires s'adressant à la communauté noire?

- à Winnipeg

- à Vancouver

- à Toronto

Quelle ville de l'Ouest canadien possède des médias ethniques importants et plusieurs journaux, même des quotidiens, en plusieurs langues étrangères?

- Halifax

- Calgary

- Vancouver

Quelle a été la première ville canadienne à avoir une station de radio multilingue?

- Saskatoon

- Montréal

- Régina

Nommez :

- un journaliste membre d'une communauté culturelle : ___________

- un comédien ou une comédienne, membre des communautés culturelles : ___________

12. Les immigrants et la vie culturelle

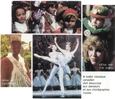

| Mots-clés : | traditions | folklore | compétition | ballet |

Dans le monde entier, on accorde maintenant une grande importance à l'appartenance ethnique. Les immigrants sont conscients d'avoir une identité ethnique. Parfois ils la considèrent comme un fardeau dont il faut se libérer, parfois ils la considèrent comme un trésor culturel à transmettre aux enfants.

Pour la plupart des immigrants, les expressions culturelles les plus chères sont la langue, les traditions folkloriques, les habitudes culinaires et les sports.

La langue ancestrale :

Elle est au premier rang des symboles identitaires d'un groupe ethnique. C'est par elle que sont transmis la plupart des autres valeurs.

Les Églises ont travaillé beaucoup pour enseigner et inculquer les langues d'origine des immigrants. Elles ont créé des classes de langues pour les jeunes nés au Canada. Les prêtres et les pasteurs y organisaient l'enseignement.

Mais ces langues se perdent et les descendants les oublient graduellement malgré toutes les attentions des parents!

Le folklore :

Il est parfois méprisé par les intellectuels du groupe. Selon la communauté ethnique, il s'exprime de multiples façons : par la musique, le chant, la danse, les défilés, les processions, le théâtre, les costumes d'époque...

Parfois les éléments du folklore sont changés en «culture supérieure» : on passe du chant populaire à l'opéra, des danses traditionnelles au ballet classique.

[Voir l'image pleine grandeur]

Le sport :

Les immigrants ont introduit au pays de nouvelles habitudes sportives et ils ont même représenté leur nouveau pays lors de compétitions internationales ou olympiques. Ils se sont fait connaître en remportant des titres et des médailles. Les jeunes ont vite adopté les sports typiquement canadiens : le base-bail, le foot-ball et le hockey.