- Avant-propos

- Guide pédagogique

- Introduction - Qu'est-ce que l'hygiène?

- Capsule historique 1: Être propre, de l'Antiquité à aujourd'hui.

- Exercices

- Plan de discussion 1: Prendre soin.

- Chapitre 1 - Bactéries, germes, microbes et virus

- Activité pratique 1: Développement des bactéries

- 1. Qu'est-ce qu'un germe?

- 2. Qu'est-ce qu'une bactérie?

- 3. Qu'est-ce qu'un microbe?

- 4. Qu'est-ce qu'un virus?

- 5. Comment mieux vivre avec les micro-organismes?

- 6. L'exemple d'un virus tenace: le rhume.

- Exercices

- Chapitre 2 - L'hygiène de la peau

- Activité pratique 2: Trousse d'hygiène pour le voyage

- 1. Qu'est-ce que la peau?

- 2. Les principaux rôles de la peau

- 3. L'hygiène de la peau: quelques règles

- Exercices

- Plan de discussion 2: Doit-on se laver chaque jour?

- Chapitre 3 - L'hygiène, de la tête aux pieds

- Activité pratique 3: L'hygiène des mains

- Capsule historique 2: La propreté des mains et du visage

- Capsule historique 3: Les soins des dents.

- 1. L'hygiène des dents

- 2. L'hygiène des mains

- 3. L'hygiène des cheveux

- Capsule historique 4: Les soins des cheveux

- Exercices

- 4. Les parties intimes

- 4.1- Les organes génitaux masculins

- 4.2- Les organes génitaux féminins

- Exercices

- Plan de discussion 3: Beauté et propreté

- 5. Un mot sur un compagnon méconnu: le savon!

- Capsule historique 5: Le savon d'hier à aujourd'hui

- Exercices

- Activité pratique 4: Je fabrique mon savon

- Chapitre 4 - Vivre avec les autres

- Capsule historique 6: L'hygiène publique

- Exercices

- 1. La manipulation de la nourriture chez soi.

- 2. Prudence, même au restaurant

- 3. La salle de bain

- 4. Un mot sur les piscines publiques

- 5. La manipulation de l'argent

- 6. Pour bien paraître: l'entretien des vêtements

- Exercices

- Plan de discussion 4: Santé et propreté

- Glossaire

- Corrigé des exercices

- Annexe

- Nos habitudes et nos connaissances en matière d'hygiène

- Remerciements

- Crédits

Avant-propos

Nous connaissons tous des règles d'hygiène personnelle. Nous savons ce qu'il faut faire pour être propres et le paraître. Nous savons aussi comment éviter que les aliments se gâtent dans notre cuisine. Mais est-ce que nos connaissances sont suffisantes ou exactes? Ou, plus simplement: appliquons-nous ces règles?

Ce manuel est un outil de découverte des règles d'hygiène les plus actuelles, mais aussi de celles appliquées dans le passé. Eh oui! La propreté du corps et de notre environnement a une histoire. Certaines des règles que nous appliquons aujourd'hui ne sont basées, en fait, que sur des croyances héritées du passé.

Vous retrouverez dans chacune des cinq (5) grandes parties de cet ouvrage des objectifs généraux, des capsules historiques, des connaissances de base sur l'anatomie humaine et les règles d'hygiène qui y sont associées. Des plans de discussion, des activités pratiques et des exercices de lecture, d'écriture et de compréhension de texte complètent le tout.

Bonne découverte!

Guide pédagogique

1. Le questionnaire sur les habitudes et les connaissances

Ce questionnaire a comme principal objectif de vérifier l'état des habitudes et des connaissances des répondant-e-s avant et après l'utilisation du présent matériel. Vous pourrez ainsi mesurer le chemin parcouru par les apprenant-e-s. Ce questionnaire n'a fait l'objet d'aucune validation scientifique et ne prétend pas l'être non plus. Si vous ne souhaitez pas vous en servir comme tel, vous pouvez toutefois utiliser les mises en situation comme point de départ à des discussions sur les habitudes d'hygiène.

2. Les plans de discussion

1- Objectif

Tout au long de ce manuel, vous retrouverez des plans de discussion. Ces plans sont conçus pour alimenter un dialogue sur des thèmes précis. Chacune des questions est une sorte d'hypothèse à explorer. Le principal objectif de chacun de ces plans est de soulever, chez les participant-e-s, une prise de conscience des rapports qui existent entre les concepts d'hygiène, de santé, de respect et d'estime de soi.

L'expérimentation de ce matériel dans nos ateliers tend à confirmer que les personnes peu ou pas à l'aise avec l'écrit connaissent un bon nombre des règles d'hygiène personnelle. Toutefois, ils ne les appliquent pas toujours — pour toutes sortes de raisons — ou en appliquent d'autres qui sont simplement caduques. La question se pose: pourquoi se soucier de notre hygiène? À l'aide des plans de discussion, vous aiderez les apprenant-e-s à forger leur propre réponse et à les étayer par des arguments.

2- Comment utiliser un plan de discussion?

Nous vous proposons d'utiliser les plans de discussions de manière à former une petite communauté de chercheurs en quête de réponses à un problème. En groupe, à tour de rôle, l'un des participants lit une question et propose sa réponse. Ensuite, cette réponse est débattue par l'ensemble du groupe. L'animatrice doit aider les participants à aller au bout de leur pensée par des questions ouvertes qui les pousseront à fournir et à évaluer les raisons appuyant leur point de vue, à faire des liens entre les différentes idées exprimées, à préciser le sens des mots employés et à rechercher une alternative, entre autres. L'animatrice utilisera donc des questions telles que:

- Quelle raison as-tu d'affirmer cela?

- Qu'est-ce qui te fait penser que...?

- Peux-tu fournir une raison pour appuyer ce que tu prétends?

- Comment sais-tu cela?

- As-tu un exemple? As-tu un contre-exemple?

- Quand tu utilises tel mot, que veux tu dire?

- Est-ce que cela veux dire que tu penses que...?

- Peux-tu dire ceci et cela en même temps?

- Est-ce que ton point de vue diffère beaucoup de celui de X?

- Est-il possible de trouver une autre explication?

Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, nous recommandons fortement l'ouvrage publié sous la direction de Michel Sasseville (La pratique de la philosophie avec les enfants, PUL, 1999). Le chapitre 10 présente une série de questions appropriées à ce type d'animation, classées selon l'objectif poursuivi. D'autres chapitres éclaireront l'animatrice qui désire utiliser cette approche.

Si le dialogue s'épuise, passez à une autre question. Si une personne soulève une question apparentée à l'une de celles figurant sur le plan de discussion, soulignez-le et discutez-la immédiatement. Cette procédure mène jusqu'à la dernière question, formulée de manière à «provoquer» une synthèse de celles qui l'ont précédée.

Tout au long de cette discussion, évitez de donner votre opinion ou votre propre réponse. Sinon, des participant-e-s sauteront sur cette occasion pour clore le débat, croyant que vous venez de leur donner «la bonne réponse». Il n'y en a pas. L'objectif, rappelons-le, est de provoquer une prise de conscience chez les participant-e-s des liens entre l'hygiène, la santé, le respect et l'estime de soi, tout en développant leur pensée critique et créative.

3. Les activités pratiques

Toutes les activités ont été expérimentées avec des apprenant-e-s inscrites dans des ateliers d'alphabétisation populaire. Elles ont comme objectif de concrétiser certaines notions, notamment le développement des bactéries (lait et pommes de terre). Vous découvrirez probablement comme nous que les apprenant-e-s ont soif de connaissances et d'expériences «scientifiques». Vous regretterez peut-être, comme eux. de ne pas avoir accès à des microscopes!

Introduction - Qu'est-ce que l'hygiène?

[Voir l'image pleine grandeur]

Vos trois (3) objectifs

À la fin de cette introduction vous serez...

- capable de définir l'hygiène en quelques mots;

- capable de justifier l'importance d'être propre;

- capable de raconter brièvement l'histoire de l'hygiène.

1. Qu'est-ce que l'hygiène?

À l'origine du mot hygiène on trouve le nom de la déesse Hygie. Hygie était la fille d'Esculape, le dieu de la médecine chez les anciens Grecs. Elle avait pour rôle de protéger la santé. La déesse Panacée, l'autre fille d'Esculape, avait pour rôle de soigner à l'aide de remèdes. L'origine du mot souligne donc le lien existant entre l'hygiène et la prévention des problèmes de santé.

Aujourd'hui, l'hygiène désigne deux choses:

- l'ensemble des soins apportés au corps et sa propreté;

- les principes et les pratiques qui visent à préserver ou à favoriser la santé.

L'hygiène est donc une affaire de propreté et de santé.

L'hygiène corporelle ou personnelle concerne l'individu.

L'hygiène publique concerne des collectivités (villes, pays, etc.).

2. Pourquoi se soucier de la propreté?

Capsule historique 1: Être propre, de l'Antiquité à aujourd'hui.

Être propre, de l'Antiquité à aujourd'hui.

Aujourd'hui, être propre ne signifie pas du tout la même chose qu'il y a 4000, 2000, 1000, 500 ou 100 ans. L'idée de propreté varie grandement selon l'époque et la civilisation. Voici une courte histoire de la propreté du corps et des vêtements...

L'Antiquité.

L'Antiquité est la plus longue période de l'histoire. Elle remonte au début de l'histoire de l'humanité et se termine vers l'an 500. C'est le temps, par exemple, de la construction des pyramides et de l'écriture de la Bible. L'usage du bain était déjà répandu dans les plus anciennes civilisations. On retrouve sa trace chez les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Chinois et quelques autres peuples d'Orient. Dans la plupart des cas, se baigner était une pratique religieuse. On croyait que l'eau purifiait l'âme autant que le corps. C'est la raison pour laquelle les premiers Chrétiens utilisaient l'eau lors du baptême. Se laver constituait alors un geste de piété et non un réel souci de propreté.

[Voir l'image pleine grandeur]

On prenait aussi des bains pour le plaisir. Chez les Grecs et les Romains, les bains étaient des lieux publics parfois très vastes et somptueux. Hommes et femmes s'y regroupaient pour s'adonner à l'exercice physique (gymnase), se faire masser et épiler, se rencontrer, discuter, manger, boire, s'amuser et bien d'autres choses...

Le Moyen Âge

À l'époque des châteaux, des chevaliers et des monastères (de l'an 500 à l'an 1500 environ), le clergé et les médecins se sont intéressés à la propreté du corps.

[Voir l'image pleine grandeur]

D'une part, l'Église considérait que la propreté du corps reflétait la pureté de l'âme. C'est pourquoi elle recommandait aux membres du clergé (prêtres, moines, etc.) de prendre un bain chaque semaine. D'autre part, l'Église dénonçait les bains publics, considérés à juste titre comme des lieux de mœurs douteuses.

Les médecins de l'époque se méfiaient aussi des bains. Ils craignaient que le bain quotidien n'affaiblisse le corps contre les maladies. Plusieurs croyaient même que la crasse constituait une couche protectrice contre les maladies.

À la maison, les riches disposaient de salles de toilette richement décorées qu'ils utilisaient rarement. Quant aux pauvres, ils se contentaient du ruisseau ou de la rivière. En général, que l'on soit riche ou pauvre, on se lavait peu souvent.

Pendant très longtemps, les vêtements ont surtout été fabriqués de laine robuste. Ils étaient lavés par des femmes qui les jetaient dans l'eau, puis marchaient dessus pour les décrasser. À partir du Moyen Âge, des tissus plus délicats entrèrent dans la fabrication des vêtements: chanvre, coton, lin et soie. On se mit alors à nettoyer le linge avec plus de délicatesse et seulement quelques fois par année pour éviter de l'endommager.

Même si les habits étaient des signes d'élégance et de savoir-vivre, seuls les vêtements visibles étaient nettoyés. Le plus souvent, on se contentait de les secouer et de les parfumer pour les débarrasser de leurs mauvaises odeurs. Le linge de corps, sorte de sous-vêtement qui épongeait la sueur et les autres résidus du corps, était rarement lavé...

L'Époque Moderne

Nous appelons Époque Moderne la période qui va de l'an 1500 à l'an 1800 environ (les 16e, 17e et 18e siècles). C'est le temps des grands explorateurs et de la colonisation des Amériques.

[Voir l'image pleine grandeur]

Durant cette période, la popularité du bain a diminué et l'hygiène corporelle est devenue strictement une affaire d'odeurs. Les gens continuaient de croire que des bains trop fréquents affaiblissaient le corps contre les maladies. Ils préféraient s'essuyer avec un linge humide ou sec plutôt que d'utiliser l'eau et le bain, et camoufler leurs fortes odeurs corporelles avec des parfums et des poudres. On continuait de secouer les habits et de les parfumer plutôt que de les nettoyer.

Plus près de nous

À partir du 19e siècle, le bain devient une pratique d'hygiène recommandée par les médecins. Au cours du 20e siècle, des découvertes scientifiques prouvent l'importance de garder le corps propre pour le prémunir contre les maladies et favoriser sa santé.

[Voir l'image pleine grandeur]

Être propre est aussi devenu une manière de bien paraître et de se faire plaisir à mesure que les savons, huiles, sels de bain et autres produits de ce genre deviennent plus facilement disponibles. L'eau courante devient aussi de plus en plus accessible au cours du 20e siècle. Cela aide grandement le développement de la pratique de la douche ou du bain quotidien.

C'est aussi durant cette période que l'on commence à vendre des sous-vêtements de coton bon marché. Il est alors possible de les nettoyer et d'en changer plus souvent! Des améliorations à la vie quotidienne, telles que l'eau courante, l'électricité et les électroménagers (machine à laver et sécheuse) simplifient grandement l'entretien des vêtements. La propreté des vêtements est aujourd'hui associée à une apparence soignée et est une marque de savoir-vivre.

Nous voyons donc que l'idée que l'on se fait de la propreté, à travers l'histoire, varie beaucoup. D'abord une pratique religieuse et un agrément, elle est devenue lentement une pratique d'hygiène et une marque de savoir-vivre, tout en restant associée au plaisir. Depuis cent ans, des découvertes scientifiques et des progrès technologiques ont grandement aidé à faire évoluer les mentalités.

Exercices

Répondre aux questions suivantes

1. Nommer les deux filles d'Esculape, dieu de la médecine chez les anciens Grecs.

2. Quel était le rôle de la déesse Hygie?

3. Quel était le rôle de la déesse Panacée?

4. Former des mots ( 2 et plus) avec le nom «Hygie».

5. Compléter les définitions suivantes...

HYGIÈNE

- l'ensemble des soins apportés au...

et sa... - les principes et les pratiques qui visent à ou favoriser la...

6. Durant l'Antiquité, pourquoi les premiers Chrétiens utilisent-ils l'eau lors du baptême?

7. Quelles sont les deux (2) principales raisons de prendre un bain durant l'Antiquité?

a) Pour le plaisir

b) Pour sentir bon

c) Pour apprendre à nager

d) Pour être propre

e) Pour obéir à des règles religieuses

8. Au Moyen Âge, pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle à la propreté?

9. Au Moyen Âge, pourquoi les médecins déconseillent-ils le bain quotidien?

10. Au Moyen Âge, on nettoie les vêtements...

a) Tous les jours

b) Toutes les semaines

c) Tous les mois

d) Quelques fois par année

11. Durant l'Époque Moderne, pourquoi les gens préfèrent-ils s'essuyer plutôt que de prendre un bain?

12. Nommer trois (3) améliorations du 20e siècle qui simplifient l'entretien des vêtements.

13. Nommer l'amélioration qui aide grandement la pratique de la douche ou du bain quotidien durant le 20e siècle.

Attention! Question piège!

14. Au Moyen Âge, pourquoi les gens n'utilisaient-ils pas la machine à laver?Plan de discussion 1: Prendre soin.

Durée

De 45 à 60 minutes

Déroulement

En groupe, à voix haute, faire lire une question (dans l'ordre), susciter une réponse puis la discuter ensemble. Poursuivre à tour de rôle avec les autres questions.

- Est-ce que toutes les parties de mon corps m'appartiennent?

- Est-ce que mon corps m'appartient?

- Est-ce que mon corps, c'est moi?

- Si je ne fais pas attention à mon corps ou à une partie de mon corps, est-ce que cela veut dire que je ne fais pas attention à moi-même?

- Comment nous sentons-nous quand quelqu'un ne prend pas soin de nous?

- Comment nous sentons-nous quand quelqu'un prend soin de nous?

- Croyez-vous qu'il est important de prendre soin de notre corps? Pourquoi?

- Si nous prenons soin de quelque chose, est-ce que cela veut dire que nous aimons cette chose?

- Pourquoi prenons-nous soin de quelque chose ou de quelqu'un?

- Pourquoi prenons-nous soin de nous-mêmes?

3. Et alors?

Pourquoi se soucier de notre propreté, de celle de nos vêtements ou des lieux que nous habitons?

1. La santé

De nombreuses maladies sont provoquées par un manque d'hygiène. La mauvaise qualité de l'air affecte les voies respiratoires. La mauvaise qualité de l'eau et des aliments provoque des problèmes de digestion et des intoxications. Une peau malpropre peut être affectée par l'acné ou la gale, entre autres. Des mains sales peuvent transmettre un virus tel que le rhume ou propager dans la nourriture des bactéries nuisibles.

2. Le respect

Être propre est aussi une marque de respect envers soi et envers les autres. Nous dirions même plus: être propre est l'une des meilleures façons de dire aux gens qui nous entourent que nous nous respectons et que nous les respectons. Une bonne hygiène réduit les risques d'incommoder les gens avec des odeurs désagréables et la transmission de maladies ou de microbes.

3. Le plaisir

Être propre est aussi une façon de se faire plaisir et de faire plaisir. Quoi de plus agréable que de se sentir propre, frais ou fraîche, «bien dans sa peau»? Aujourd'hui, une foule de produits pour le bain et la douche nous permettent de transformer ce moment en période de détente et de plaisir, pour soi, mais aussi pour ceux et celles que l'on aime.

Peut-être avez-vous d'autres bonnes raisons d'être toujours propre? Seul ou en groupe, dressez votre propre liste!

Je suis propre, parce que...

- Je prends soin de ma santé et de celle des personnes qui m'entourent

- Je me respecte et je respecte les personnes qui m'entourent

- Je me fais plaisir et je fais plaisir à mes proches

- Je...

- Je...

- Je...

[Voir l'image pleine grandeur]

Chapitre 1 - Bactéries, germes, microbes et virus

Bactéries, germes, microbes et virus mieux les connaître pour mieux vivre

Vos trois (3) objectifs

À la fin de ce chapitre vous serez...

- capable de faire la différence entre un micro-organisme, un germe, une bactérie, un microbe et un virus;

- capable de prévenir les risques d'infection par des virus courants comme le rhume;

- capable de prévoir les situations dans lesquelles les micro-organismes se développent plus rapidement.

Activité pratique 1: Développement des bactéries

Thème général

Les bactéries.

Titre de l'activité

Le développement des bactéries.

Durée

- 20 minutes de préparation

Une semaine d'attente des résultats environ

Objectif

Anticiper et constater le développement des microbes.

Matériel

- Cinq bocaux avec des couvercles

- 250 ml de lait

- Cinq étiquettes pour identifier les bocaux

- Un crayon

- Une tasse à mesurer

- Une pincée de terre de jardin

- Une cuillerée à thé de vinaigre

Description de l'activité

a) Étiqueter et numéroter les bocaux de un à cinq.

b) Verser 50 ml de lait par bocal.

c) L'un des bocaux deviendra le bocal témoin. Le fermer avec un couvercle et le mettre au réfrigérateur.

d) Mettre une pincée de terre dans le deuxième bocal, le fermer avec un couvercle et le garder à la température de la pièce.

e) Ajouter une cuillère à thé de vinaigre ou de jus de citron dans le troisième bocal. Le fermer avec un couvercle.

f) N'ajouter rien dans le quatrième bocal. Ne pas le couvrir.

g) N'ajouter rien dans le cinquième bocal. Le fermer avec un couvercle.

h) Examiner les bocaux au bout d'une semaine environ. Note: Garder les bocaux 2 à 5 à la température de la pièce.

Rôle de l'animateur ou de l'animatrice

- Préparer le matériel

- Lire les étapes avec les participants.

- Superviser de manière à laisser les participants réaliser eux-mêmes l'expérience.

Analyse des résultats

Décrire l'état du contenu de chaque bocal après une semaine.

- Quel est l'aspect du lait dans chaque bocal?

- Quelle est l'odeur du lait dans chaque bocal?

- Quelle est votre plus grande surprise ou découverte?

Discussion

- Les bactéries peuvent-elles exister sans être visible à l'œil nu?

- Comment les bactéries arrivent-elles dans notre environnement?

- Si vous consommiez le lait des bocaux, quelle serait la réaction de votre corps? Pourquoi?

1. Qu'est-ce qu'un germe?

Qu'est-ce qu'un micro-organisme?

Nous avons tous entendu parler des germes. Parfois, les grandes marques de détergents clament que leur produit «élimine les germes». Mais savons-nous vraiment ce qu'est un germe?

D'après toi, un germe, est-ce...

- Une saleté incrustée et difficile à détacher?

- Un moustique d'Afrique invisible à l'œil nu?

- Un micro-organisme responsable de maladies?

- Une invention des fabricants de savon pour faire de l'argent?

Le mot «germe» désigne toutes les formes de vie microscopiques causant des maladies, comme les bactéries, les champignons et les virus. Ce mot, populaire dans la communauté scientifique au 19e siècle, a été remplacé par celui, plus précis, de «micro-organisme».

Un micro-organisme est une forme de vie qu'on peut voir seulement au microscope. Les micro-organismes vivent partout, dans la terre, dans l'eau et même sur les animaux, les plantes et sur nous! Certains microorganismes sont indispensables à notre santé. D'autres sont sans effet. Mais il y en a certains qui causent des maladies qui peuvent être légères ou graves. Un micro-organisme qui cause des maladies est appelé un microorganisme pathogène.

2. Qu'est-ce qu'une bactérie?

Une bactérie est un micro-organisme qui n'appartient ni au règne animal, ni au règne végétal. En elles-mêmes, les bactéries ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises. Certaines se nourrissent de matières organiques mortes (animaux et végétaux). D'autres vivent sur ou à l'intérieur des organismes vivants.

Nous pouvons diviser les bactéries selon leur mode de vie. Les bactéries commensales habitent sur la peau, les muqueuses et même à l'intérieur des êtres vivants mais sont inoffensives. Les bactéries symbiotiques aident les êtres vivants à mieux vivre. Enfin, les bactéries pathogènes ou parasites nuisent à la santé.

Imaginons qu'une personne puisse se reproduire en une autre personne identique en 30 ou 40 minutes. C'est exactement ce que font les bactéries. Une bactérie mère se sépare en deux bactéries filles qui deviennent mères et se multiplient à leur tour et ainsi de suite à toutes les 30 ou 40 minutes. De cette façon, une seule bactérie mère peut «mettre au monde» en 16 heures seulement environ un milliard (1,000,000,000) de bactéries. Imagine maintenant que cinq (5) personnes capable de se multiplier comme des bactéries participent à un atelier d'alpha de trois (3) heures. Ils seront 10 après une demi-heure, 20 après une heure, 40 après une heure et demie et ainsi de suite. À la fin de l'atelier, on comptera 320 participants!

Les bactéries se développent plus rapidement sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, dans les aliments, la terre et les déchets de toutes sortes. C'est pourquoi nous les retrouvons plus souvent dans les cuisines, les salles de bains, les vestiaires des piscines publiques et des gymnases.

Il existe environ 200 bactéries nuisibles à l'être humain. Parmi les plus dangereuses nous retrouvons celles causant la peste, le choléra, la lèpre, le tétanos, la tuberculose et certaines formes de pneumonie et de méningite.

Plus fréquentes sont les bactéries responsables de la détérioration des aliments, notamment des viandes. Ces bactéries causent des intoxications alimentaires et divers troubles de digestion qui peuvent être graves. D'autres bactéries servent à fabriquer des aliments et certains produits d'usage courant. Tu peux nommer quelques-uns de ces produits? Le fromage, le yogourt, le vinaigre, le tabac et certains détergents en sont des exemples.

Pour combattre les bactéries pathogènes, nous utilisons les antibiotiques, telle la pénicilline, qui sont conçus à partir de microorganismes qui détruisent des bactéries ou les empêchent de se développer. Nous utilisons aussi les antiseptiques, des substances capables de tuer les bactéries sur la peau et les muqueuses, comme le rince-bouche par exemple. Enfin, les désinfectants sont utilisés pour détruire les bactéries sur des objets.

3. Qu'est-ce qu'un microbe?

Le mot «microbe» est tout simplement un synonyme de «bactérie pathogène» dans le langage de tous les jours. Simple comme bonjour, n'est-ce pas?

4. Qu'est-ce qu'un virus?

Un virus est un micro-organisme parasite qui cause souvent des maladies. Plusieurs milliers de virus ont été découverts jusqu'à maintenant. Ils sont si petits que seuls les plus puissants microscopes peuvent nous les montrer.

Les virus ont la particularité d'être incapables de se reproduire seuls. Contrairement aux bactéries qui se divisent pour se reproduire, les virus doivent entrer dans un autre cellule vivante et utiliser certaines des ressources qui leur manquent pour «faire des petits». En faisant cela, les virus détruisent souvent les cellules qui les hébergent. Les virus sont donc obligatoirement des parasites. Un virus n'envahit qu'une seule sorte de cellules.

Les virus les plus connus sont ceux du rhume, de la grippe, des oreillons, de la varicelle (ou picote au Québec), de l'herpès, de la variole (ou picote en France), de la rougeole, de l'hépatite, des verrues, de certaines formes de méningite et du SIDA. Contrairement à une croyance répandue, le rhume n'est pas une petite grippe. La grippe est un virus différent et beaucoup plus grave. Chez les êtres humains, les virus se transmettent par les voies respiratoires ou sexuelles, ou de la future mère à l'enfant qu'elle porte, ou encore par morsures d'animaux et piqûres d'insectes. La transmission de virus par simple contact, comme dans le cas d'une poignée de main, est rare.

La plupart des virus ne causent que de légères fatigues. Toutefois, quelques-uns sont mortels. Pour les combattre, il n'existe présentement aucun moyen totalement efficace car aucun médicament n'est en mesure de détruire un virus sans provoquer d'effets secondaires. Les antibiotiques sont sans effet sur les virus! Toutefois, la vaccination est réellement efficace pour prévenir les maladies virales.

5. Comment mieux vivre avec les micro-organismes?

Maintenant que nous savons faire la différence entre un germe, une bactérie, un microbe et un virus, comment utiliser ce que nous savons pour mieux vivre avec eux?

D'abord, puisqu'un grand nombre de micro-organismes sont bénéfiques, il ne faut pas tomber dans la peur exagérée des microbes et des virus. Quelques bonnes habitudes nous tiendront loin des microorganismes nuisibles.

En effet, pour éviter les maladies causées par les micro-organismes, le mot clé est «prévention». Notre corps fabrique naturellement des anticorps, une protéine qui circule dans notre sang pour lutter contre les micro-organismes pathogènes. Pour aider notre corps à combattre efficacement, rien ne vaut de saines habitudes de vie telles qu'un peu d'exercice tous les jours, une alimentation équilibrée, la vaccination et, bien sûr, l'application de quelques règles d'hygiène.

La plupart de ces règles, toutes simples, seront énumérées et expliquées dans les prochains chapitres. Pour le moment, examinons ensemble le cas d'un virus: le rhume.

6. L'exemple d'un virus tenace: le rhume.

Savais-tu que le rhume affecte chaque Québécois trois (3) fois en moyenne par année? Mais qu'est-ce que le rhume?

[Voir l'image pleine grandeur]

Le rhume est une infection des voies respiratoires supérieures (le nez, les voies nasales et la gorge). Les symptômes apparaissent habituellement deux jours après que la personne ait été infectée. Les premiers signes du rhume sont un mal de gorge, des éternuements et l'écoulement de sécrétions nasales. Ces symptômes durent de deux à sept jours et, dans certains cas, deux semaines. Parfois, le rhume peut donner lieu à des complications sérieuses, telles que la sinusite (inflammation des sinus) et la pneumonie (inflammation des poumons).

Comment se transmet le virus du rhume?

Pour infecter une personne, le virus doit pénétrer dans le nez, s'y fixer et, là, bien au chaud, se multiplier. Inhaler des gouttelettes contaminées produites lorsque quelqu'un tousse ou éternue près de nous peut aussi nous transmettre un rhume. En effet, un simple éternuement jette dans l'air des virus qui se déplacent de 100 à 200 km à l'heure! C'est plus rapide qu'une automobile sur une autoroute!

Le virus du rhume peut survivre pendant quelques heures sur un objet. Il est possible d'attraper un rhume si, après avoir touché un objet contaminé par un virus du rhume, on met ses doigts dans son nez ou qu'on se frotte les yeux. Le virus atteint le nez lorsqu'on se frotte les yeux parce qu'il peut passer par des petits canaux qui vont des yeux aux cavités nasales.

Oui, mais les refroidissements ou l'exposition au froid provoquent-ils le rhume?

Non. Nous attrapons plus de rhumes par temps froid que par temps chaud, parce que nous demeurons à l'intérieur plus souvent et plus longtemps durant la saison froide. Par conséquent, nous sommes plus souvent et plus longuement en présence de gens qui ont le rhume. De plus, l'air sec de nos habitations durant l'hiver assèche le nez. Privé de son humidité naturelle, le nez devient plus vulnérable au virus du rhume.

Comme pour tout autre virus, il n'y a pas de remède contre le rhume. Parmi les mesures de prévention, il y a la vaccination ou encore l'application dans la vie quotidienne de quelques règles d'hygiène.

Quelques règles d'hygiène pour éviter d'être infecté par le virus du rhume

- Je me lave les mains correctement et fréquemment (20 secondes à l'eau chaude et savonneuse).

- Je me couvre la bouche lorsque je tousse ou j'éternue.

- Je m'essuie le nez à l'aide dé mouchoirs jetables et de façon à ce que les sécrétions restent dans le mouchoir sans mouiller mes mains.

- Je ne frotte pas mes yeux avec les mains sales.

Autres bonnes habitudes...

- Mon corps est capable de se défendre contre les virus. S'il est bien nourri et bien reposé, il sera plus efficace. Je me donne donc une alimentation équilibrée et un nombre suffisant d'heures de sommeil chaque jour.

- J'évite le stress qui affaiblit mon corps dans sa lutte contre les virus.

Exercices

Répondre aux questions suivantes

1. Vrai ou faux? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

2. À l'aide du glossaire, compléter les définitions suivantes.

[Voir l'image pleine grandeur]

3. Nommer au moins deux (2) règles d'hygiène qui aident à prévenir les maladies causées par des virus comme le rhume.

4. Comment de bonnes habitudes d'alimentation et de sommeil peuvent-elles nous aider à nous défendre contre les virus?

5. Monsieur Lépine a souvent le rhume. Cette année, il veut que ça change! Parmi ses habitudes, lesquelles sont à garder et lesquelles sont à changer? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

6. Résoudre les problèmes mathématiques suivants. Indice: une bactérie se multiplie par deux à toutes les 30 minutes.

[Voir l'image pleine grandeur]

Chapitre 2 - L'hygiène de la peau

[Voir l'image pleine grandeur]

Vos trois (3) objectifs

À la fin de ce chapitre vous serez...

- capable d'expliquer l'utilité la peau;

- capable de reconnaître les différentes parties de la peau;

- capable de prendre bien soin de la peau.

Activité pratique 2: Trousse d'hygiène pour le voyage

Thème général

Hygiène

Titre de l'activité

Trousse d'hygiène corporelle pour le voyage.

Durée

30 minutes

Objectif

Distinguer l'essentiel en matière d'hygiène corporelle

- Images d'accessoires (vous pouvez reproduire pour chacun des participants la page d'accessoires, prévue à cet effet)

- Enveloppes (une par participant)

- N'hésitez pas à ajouter des accessoires de votre cru!

Description de l'activité

a) Prendre une enveloppe.

b) Étaler une série d'accessoires devant soi.

c) Choisir parmi les accessoires ceux jugés essentiels lorsqu'on part en voyage.

d) Mettre les accessoires choisis dans l'enveloppe.

e) Lorsque tous ont terminé l'exercice, à tour de rôle, chacun montre les accessoires sélectionnés pour sa trousse et explique son choix.

À reproduire (une page par participant).

Découper ensuite chaque accessoire.

[Voir l'image pleine grandeur]

Rôle de l'animateur ou l'animatrice

- Préparer le matériel.

- Faire chaque étape avec les participants.

- Durant la discussion, s'assurer que tous expliquent leur choix.

1. Qu'est-ce que la peau?

La peau est un organe qui recouvre le corps entier. Son poids est d'environ 4 kilogrammes (10 livres). Selon l'emplacement, son épaisseur varie de 0,1 à 4 millimètres. Le cycle régénérateur de la peau est de 28 jours. Par une hygiène convenable, nous pouvons l'aider à se débarrasser des particules sèches et mortes qui nuisent à sa bonne santé.

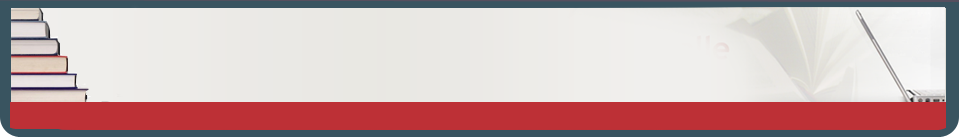

La peau se compose de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme.

L'épiderme est la partie la plus robuste de la peau et la seule que l'on voit. C'est l'épiderme qui produit la mélanine, une substance qui protège la peau contre le soleil et qui lui donne sa couleur. Sous l'effet de la lumière du soleil, l'épiderme transforme le cholestérol en vitamine D. C'est aussi une sorte d'habit qui nous différencie les uns des autres. Par exemple, les empreintes digitales sont des creux et des crêtes de l'épiderme de nos doigts. Elles sont uniques et c'est la raison pour laquelle elles peuvent servir à incriminer ou à innocenter une personne accusée d'un crime.

Le derme est la partie la plus dense de la peau. Il est formé de vaisseaux sanguins, de glandes et de tissus graisseux. Les cellules du derme participent à la protection du corps contre les infections. Elles protègent contre les bactéries, les virus et les champignons qui tentent de pénétrer dans notre corps.

L'hypoderme est attaché fermement aux tissus et aux organes. Cette partie contient des tissus conjonctifs et des cavités remplies de graisse. L'hypoderme est la couche la plus épaisse des parties de la peau.

Observe l'illustration suivante. Elle représente la peau vue de côté.

[Voir l'image pleine grandeur]

2. Les principaux rôles de la peau

Notre peau nous accompagne partout. Sans elle, nous serions sans protection. Elle agit comme un habit permanent. Comme tout bon vêtement, il faut en prendre soin. C'est-à-dire le laver régulièrement, le faire bouger pour assurer sa souplesse et aller doucement pour ne pas l'endommager.

La peau est un organe vital

Sans elle, nos muscles et nos organes internes seraient à découvert.

La peau nous protège contre les agressions extérieures

La peau réduit les dommages que peuvent causer les coups, les chocs, la chaleur et le froid.

La peau contribue à l'équilibre du corps

La peau contribue par la transpiration au réglage de l'équilibre en eau et en sel du corps ainsi qu'au maintien de la température à environ 37 degrés Celsius.

La peau nous défend contre les micro-organismes nuisibles

La peau empêche les microbes d'entrer directement à l'intérieur de notre corps.

La peau nous protège du soleil

La peau fabrique la mélanine, un pigment qui lui donne sa couleur. La mélanine empêche les rayons ultraviolets du soleil de causer des dommages irréparables à la peau, à condition qu'elle ne soit pas exposée trop longtemps.

En conclusion, la peau nous permet de vivre et de fonctionner tous les jours sans avoir à se préoccuper de ce que l'on touche ou de ce qui nous effleure. La peau nous permet aussi de vivre toutes sortes de sensations agréables, telles que les caresses, les chatouillements et les vibrations, entre autres...

[Voir l'image pleine grandeur]

Que fait notre peau lorsque nous bougeons?

En courant, cet homme élève la température de son corps. Sa peau permet l'évacuation de cette chaleur par la transpiration. L'eau qui s'évapore du corps s'appelle la sueur. La sueur contient des déchets qui sont éliminés de cette manière.

Les muscles du coureur sont protégés par la peau. Elle lui permet d'amortir les chocs. Comme le ballon qui a une peau de caoutchouc qui le protège de l'éclatement et le fait rebondir à chaque coup de pied!

3. L'hygiène de la peau: quelques règles

En introduction, nous avons énuméré de bonnes raisons pour être et rester propre. Vous pouvez, si vous le désirez, consulter à nouveau cette partie du guide.

Ajoutons ceci: pour remplir tous ses rôles avec efficacité, la peau doit être lavée régulièrement. Et puisqu'elle recouvre tout notre corps, cela veut dire se laver tout entier! Il est recommandé de prendre un bain ou une douche quotidiennement. Peu lavée, la peau est plus fragile aux infections de toutes sortes et dégage de mauvaises odeurs.

La peau, disions-nous, contrôle la chaleur et les déchets du corps en libérant de la sueur. C'est ce que nous appelons la transpiration. Contrairement à ce que nous croyons généralement, la sueur n'a pas d'odeur au début. L'odeur se développe lentement, après quelques heures, lorsque la sueur reste sur la peau. Prisonnière dans des vêtements ou sur des parties du corps qui ne sont pas exposées à l'air et à la lumière (comme les aisselles par exemple) la sueur se dégrade et finit par sentir «mauvais». Pour combattre ces mauvaises odeurs, il existe toute une gamme de déodorants et d'antisudorifiques. Vous avez le choix! Si vous êtes embêtés, consultez un employé de la pharmacie.

Exercices

Répondre aux questions suivantes

1. Qui suis-je?

a) Je suis la partie de la peau qui protège contre les infections et les virus.

b) Je suis la partie visible de la peau.

c) Je suis la partie de la peau qui renferme les graisses.

2. Trouver la bonne réponse.Indice: une seule lettre par espace!

[Voir l'image pleine grandeur]

3. Charivari!

Dans les mots suivants, les lettres ont été mélangées. À vous de les remettre en bon ordre.

[Voir l'image pleine grandeur]

Plan de discussion 2: Doit-on se laver chaque jour?

Durée

De 45 à 60 minutes

Déroulement

En groupe, à voix haute, faire lire une question (dans l'ordre), susciter une réponse, puis la discuter ensemble. Poursuivre, à tour de rôle, avec les autres questions.

- Est-ce important de prendre un bain ou une douche à tous les jours? Pourquoi?

- Y a-t-il des jours où il est impossible de prendre un bain ou une douche? Donner au moins un exemple.

- Y a-t-il des situations où il est préférable de ne pas se laver? En camping par exemple? Pourquoi?

- Y a-t-il des situations où il est plus difficile de prendre un bain ou une douche? En visite ou à l'hôpital par exemple? Est-ce de bonnes raisons pour ne pas se laver?

- Est-ce qu'il y a des métiers ou des occupations qui nous dispensent de nous laver à tous les jours?

- Est-ce qu'il y a des métiers ou des occupations qui nous obligent à nous laver à tous les jours?

- S'il arrive que nous ne puissions pas prendre un bain ou une douche quotidiennement, est-ce grave? Pourquoi?

Chapitre 3 - L'hygiène, de la tête aux pieds

[Voir l'image pleine grandeur]

Vos trois (3) objectifs

À la fin de ce chapitre vous serez...

- à l'aise avec les règles d'hygiène corporelle, de la tête aux pieds;

- capable de raconter brièvement l'histoire de l'hygiène des mains, des cheveux et des dents;

- capable de fabriquer du savon en toute sécurité.

Activité pratique 3: L'hygiène des mains

Thème général

Hygiène des mains.

Titre de l'activité

L'importance de se laver les mains.

Durée

30 minutes de préparation et quelques jours d'attente.

Objectif

Illustrer la propagation des bactéries par le contact des mains.

Matériel nécessaire

- Une pomme de terre (deux tranches par participant).

- Un couteau pour trancher la pomme de terre,

- Un chaudron d'eau bouillante.

- Quelques sacs de plastique transparent pour aliments.

Description de l'activité

a) Éplucher une pomme de terre et la couper en tranches assez épaisses.

b) Blanchir une minute dans l'eau bouillante.

c) Laisser les tranches refroidir.

d) Toucher à différents objets et donner la main à tout le monde.

e) Prendre l'une des deux tranches et la frotter généreusement sur nos doigts.

f) Laver nos mains.

g) Prendre la seconde tranche de pomme de terre et la frotter sur nos doigts.

h) Placer chacune des tranches dans des sacs de plastique différents, les identifier (mains non lavées et mains lavées) et les fermer,

i) Au bout de quelques jours, comparer les deux tranches.

Rôle de l'animateur ou de l'animatrice

- Préparer le matériel.

- Lire chaque étape avec les participants.

- Superviser de manière à laisser les participants réaliser eux-mêmes l'expérience.

Analyse des résultats

- De quelle couleur sont les tranches de pomme de terre?

- Quelle est l'odeur qui s'en dégage?

- Pouvez-vous identifier des différences entre les deux tranches de pomme de terre?

- Comment expliquer les différences ou l'absence de différences entre les deux tranches de pomme de terre?

Capsule historique 2: La propreté des mains et du visage

La propreté des mains et du visage

Au Moyen Âge, les mains et le visage étaient les seules parties du corps visibles hors des vêtements. Les règles de bonne conduite exigeaient qu'on les lave quotidiennement. Avant les grandes réceptions, pour faire honneur aux invités, les hôtes mettaient à leur disposition des bassins remplis d'eau pour le lavage des mains.

Durant l'Époque Moderne, le nettoyage quotidien des mains et du visage demeurait une règle de savoir-vivre. Cependant, l'eau fut graduellement délaissée et, au 18e siècle, l'usage voulait que l'on s'essuie simplement les mains et le visage avec un linge. Si on continuait de se baigner les mains avant les réceptions, c'était pour suivre la coutume et non par souci d'être propre. > la campagne, les paysans se servaient de leurs mains comme assiettes et les frottaient sous l'eau après chaque repas.

Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que le lavage des mains devint vraiment une pratique courante.

Capsule historique 3: Les soins des dents.

Les soins des dents

Jusqu'au Moyen Âge, les dents sont rarement frottées ou brossées. Quand c'est le cas, dans les milieux nobles notamment, on utilise un cordon de soie, ancêtre de la soie dentaire. En général, les gens se contentent de se rincer la bouche avec de l'eau, une soupe de vin (non, non, pas une coupe, une soupe!) et même de l'urine! Peu soignées, les dents tombent tôt et l'haleine devient fétide.

Les premiers cure-dents sont fabriqués durant le 14e siècle tandis que les Chinois créent les premières brosses à dents à la fin du 15e siècle, en 1498 pour être précis. À partir du 16e siècle, les rince-bouche, les dentifrices et les cure-dents se répandent. Les brosses à dents inventées en Chine arrivent un peu plus tard chez nos ancêtres d'Europe. Toutefois, jusqu'à tout récemment, la majorité des gens se contentaient de se rincer la bouche. Inutile de dire que, jadis, le sourire ne faisait pas partie des recettes de séduction!

Aujourd'hui, malgré un éventail complet de produits pour garder les dents en santé, beaucoup de gens les négligent. La carie, la gingivite et les diverses complications dues à une hygiène dentaire déficiente sont courantes.

1. L'hygiène des dents

Il est important d'avoir une bonne hygiène buccale. Des bactéries se développent sur des dents négligées et peuvent entraîner des troubles de digestion. De même, des dents en mauvaise santé ne remplissent pas bien leur rôle qui est de mastiquer la nourriture.

Quelques règles d'hygiène pour retrouver ou conserver la santé de nos dents

- Je me brosse les dents chaque jour après avoir mangé.

- J'utilise la soie dentaire une fois par jour pour déloger les aliments que la brosse à dent ne peut pas atteindre.

- Je change de brosse tous les deux mois ou dès qu'elle est abîmée.

- Je commence par brosser les dents du haut et ensuite je brosse celles du bas.

- Je brosse à partir de la gencive et je pousse vers les dents.

- Je fais le tour de la dent, les côtés et le dessus.

- Je n'oublie pas de brosser la langue et le palais. Des aliments se déposent et s'incrustent parfois là aussi.

Autres bonnes habitudes...

- Si j'ai souvent mauvaise haleine, c'est peut-être parce que je n'utilise pas assez la soie dentaire. Ce peut être aussi une question de digestion ou le signe d'un problème plus grave. En cas de doute, je consulte mon dentiste!

- Si j'ai un problème de salive abondante, j'évite de parler avant de l'avoir avalée car je suis poli ou polie. Je ne veux surtout pas «jeter» mes microbes au visage de mon interlocuteur!

En passant

Nous ne dirons jamais assez combien il est important d'utiliser la soie dentaire à tous les jours. Des aliments se logent profondément entre les dents. Souvent, vous ne vous en rendrez même pas compte. Ces aliments causent des dommages aux gencives et augmentent les dangers d'infection. Ces dommages risquent fort de provoquer un déchaussement des dents qui, à la longue, peuvent même tomber! Si vos gencives saignent lorsque vous brossez vos dents, vous avez probablement trop attendu. Vite! Redécouvrez la soie dentaire! Et consultez votre dentiste ré-gu-li-è-re-ment!

Quelques règles d'hygiène pour garder l'éclat et l'efficacité de vos prothèses dentaires

- J'entretiens quotidiennement ma prothèse dentaire.

- J'utilise une brosse à soie molle pour atteindre tous les petits endroits et ne pas endommager mon dentier.

- Je nettoie avec un gel, une pâte non abrasive ou un savon doux.

- Je brosse aussi l'intérieur de ma prothèse.

- Je brosse mes gencives, ma langue et mon palais pour les débarrasser de toutes les bactéries.

- Je me rince la bouche avant de remettre mon partiel.

- Je rince aussi mon dentier avant de le mettre dans ma bouche et avant de le placer dans la solution.

- Je fais tremper ma prothèse dans un contenant fermé avec une solution de trempage ou dans de l'eau.

- Je ne prends jamais d'eau de Javel pour blanchir mes dents car ce produit pourrait endommager leur émail.

- Je demande au denturologiste (spécialiste des prothèses dentaires) de faire lui-même le polissage de ma prothèse.

2. L'hygiène des mains

Les mains touchent à tout! C'est pourquoi elles servent souvent de véhicule à une foule de micro-organismes qui peuvent être nuisibles. Nous ne répéterons jamais assez souvent qu'il faut garder nos mains propres, propres, propres. Une hygiène adéquate des mains permet de diminuer la propagation de ces microbes indésirables. Combien de fois avez-vous entendu des parents demander à leurs enfants s'ils se sont lavés les mains avant d'aller à table? Rassurez-vous: ils ont de bonnes raisons!

Quelques bonnes habitudes d'hygiène des mains

- Je me lave les mains régulièrement avec du savon et surtout après avoir manipulé des objets, touché des parties de mon corps où se trouvent des muqueuses (oreilles, bouche, nez, parties intimes).

- Les germes aiment se cacher sous les ongles. C'est pourquoi je garde mes ongles d'une longueur raisonnable, ni trop longs, ni trop courts, pour faciliter leur entretien.

3. L'hygiène des cheveux

Capsule historique 4: Les soins des cheveux

Les soins des cheveux

Au début du 7e siècle (il y a donc de cela 1400 ans), saint Colomban insiste pour que les moines de sa congrégation se lavent régulièrement les cheveux afin d'éviter la vermine. Les moines prennent alors l'habitude de les raser pour en simplifier l'entretien. Toutefois, en dehors des monastères, les gens soignent peu leurs cheveux. Ils préfèrent les cacher sous des chapeaux. Au Moyen Âge, des croyances étonnantes circulent sur l'hygiène des cheveux. Par exemple, les poux sont considérés comme le signe d'une mauvaise alimentation! Pour lutter contre cette vermine, on pratique l'épouillage familial, une activité durant laquelle les membres de la famille s'entraident à trouver et tuer les poux un à un.

Au 16e siècle, les perruques deviennent à la mode. Tu as certainement déjà vu l'un de ces films d'époque où les hommes et les femmes portent des perruques aux cheveux blancs et bouclés? Cette pratique n'empêche pas les poux de se sentir chez eux... dans les perruques! En effet, les poux s'accrochent aussi dans les perruques et les fourrures.

Depuis les années 1950 environ, le lavage et l'entretien des cheveux sont devenus des pratiques courantes pour des raisons de propreté mais aussi d'apparence. De beaux cheveux propres et bien coiffés, cela peut faire toute la différence, n'est-ce pas?

Quelques bonnes habitudes d'hygiène des cheveux

Je fais couper mes cheveux régulièrement car cela les garde plus sains et empêche une trop grande concentration de la chaleur.

Tous les jours, des poussières et des cellules mortes s'accumulent dans mes cheveux. Pour m'en débarrasser, je me lave régulièrement les cheveux.

Je brosse tous les jours mes cheveux (et les poils de ma barbe si j'en ai une!) pour les débarrasser des résidus.

Exercices

Répondre aux questions suivantes

1. Vrai ou faux? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

2. Pourquoi est-il recommandé d'utiliser la soie dentaire à tous les jours? Répondez brièvement

3. Nommer trois (3) règles d'hygiène des dents ou des prothèses dentaires que vous connaissiez moins et que vous souhaiteriez appliquer plus attentivement à l'avenir.

4. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les cheveux?

5. Pourquoi est-il préférable de brosser et peigner ses cheveux?

6. Vrai ou faux? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

7. Pourquoi dit-on que les mains servent souvent de véhicule à une foule de micro-organismes qui peuvent être nuisibles?

8. Nommer quatre (4) moyens qui, à partir du 16 siècle, faciliteront l'entretien des dents.

9. À partir du 7e siècle, que font les moines pour simplifier l'entretien de leurs cheveux?

10. Au Moyen Âge, comment les gens soignent-ils leurs dents en général?

11. Dans la liste suivante, cocher les deux (2) principales raisons de laver et d'entretenir nos cheveux aujourd'hui.[Voir l'image pleine grandeur]

12. Associer chaque mot à sa définition à l'aide d'une flèche.

[Voir l'image pleine grandeur]

4. Les parties intimes

Disons les choses franchement. Nos parties intimes, c'est-à-dire les organes génitaux et l'anus, sont des régions chaudes et humides. Or, nous l'avons vu déjà, la chaleur et l'humidité sont deux conditions qui favorisent le développement de microbes causant des odeurs désagréables et même des infections. Voilà d'excellentes raisons pour tenir nos parties intimes constamment propres!

Il y a quelques différences importantes entre l'hygiène des parties intimes féminines et masculines. Ces différences, vous vous en doutez, sont liées aux particularités physiques des sexes.

Chez les femmes, les organes génitaux sont en grande partie internes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur du corps. De plus, de la puberté à la ménopause, les femmes doivent composer avec les menstruations. Les pertes menstruelles compliquent légèrement l'hygiène des parties intimes.

Chez les hommes, c'est le contraire: les organes génitaux sont en grande partie, externes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur du corps. En conséquence, les organes génitaux sont plus faciles à nettoyer pour les hommes que pour les femmes.

Pour nous aider à mieux comprendre les règles d'hygiène qui vous seront proposées, voici, sous forme de schéma, l'anatomie des parties intimes. Nous nous attarderons plus particulièrement aux organes génitaux.

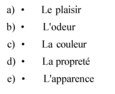

4.1- Les organes génitaux masculins

Nous remarquons d'abord le pénis qui est lui-même terminé par le gland. Sous le pénis, nous retrouvons le scrotum, c'est-à-dire le sac de peau qui contient les testicules. La peau qui recouvre le gland est appelée le prépuce. Le prépuce est parfois enlevé lors de la circoncision, une intervention chirurgicale pratiquée principalement pour des raisons religieuses ou médicales. En réalité, la circoncision est rarement nécessaire. Le pénis est fait pour se gonfler et produire une érection (le durcissement du pénis) qui permet le rapport sexuel. Les testicules ont comme fonction de fabriquer les spermatozoïdes.

[Voir l'image pleine grandeur]

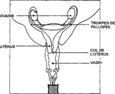

4.2- Les organes génitaux féminins

Les organes génitaux féminins comprennent une partie externe appelée la vulve et une partie interne comprenant le vagin, l'utérus, les ovaires et les trompes de Fallope.

La partie externe (la vulve) est composée:

- des grandes et des petites lèvres qui protègent l'entrée du vagin;

- du clitoris qui est un organe de plaisir sexuel;

- du méat urinaire qui sert à expulser l'urine.

[Voir l'image pleine grandeur]

La partie interne est composée:

- du vagin, en forme de tube, qui permet le rapport sexuel;

- de l'utérus qui permet le développement de l'embryon;

- des ovaires qui produisent les ovules et des hormones;

- des trompes de Fallope qui conduisent l'ovule vers l'utérus.

[Voir l'image pleine grandeur]

Important

Il n'est ni nécessaire ni recommandé de nettoyer la partie interne des organes génitaux féminins, sauf sur prescription d'un médecin. Nous y reviendrons plus loin.

Quelques règles d'hygiène simples à retenir..

Je suis un homme, donc...

- Je lave tous les jours mes parties intimes (organes génitaux et anus), lors d'une douche ou d'un bain quotidien si possible. Je prends soin de remonter la peau du prépuce pour bien nettoyer le pénis. J'évite aussi les savons trop parfumés qui peuvent irriter cette partie plus sensible de mon corps.

- Je consulte un médecin si j'ai des lésions ou des irritations sur les parties intimes.

- Je prends une douche ou un bain avant tout rapport sexuel.

- J'évite les relations sexuelles avec un ou une nouvelle partenaire sans la protection adéquate d'un condom.

- Je porte des sous-vêtements de coton qui m'apportent un plus grand confort que le nylon et les autres tissus synthétiques.

Je suis une femme, donc...

- Je lave tous les jours la partie externe de mes parties intimes (organes génitaux et anus) avec un savon doux, lors d'une douche ou d'un bain. J'évite les savons parfumés qui peuvent irriter cette partie délicate de mon corps.

- J'évite les douches vaginales, sauf si mon médecin me le prescrit. Des micro-organismes bénéfiques vivent en équilibre à l'intérieur du vagin et contribuent fortement à sa bonne santé. C'est ce que nous appelons la flore vaginale. Les douches vaginales, avec ou sans désodorisant et les tampons, parfumés ou non, peuvent détruire cet équilibre et être la cause de vaginites à répétition.

- J'évite les relations sexuelles avec un partenaire qui a des lésions sur les parties intimes. Je lui recommande plutôt de consulter un médecin.

- Je prends une douche ou un bain avant tout rapport sexuel.

- J'évite les relations sexuelles avec un nouveau partenaire sans la protection adéquate d'un condom.

- Je porte des sous-vêtements de coton qui absorbent mieux l'humidité et qui m'apportent donc un plus grand confort que le nylon et les autres tissus synthétiques.

En passant

Certaines femmes ont une odeur vaginale plus forte que d'autres. Cela n'est pas nécessairement relié à un manque d'hygiène. En cas de doute, consultez un médecin.

Exercices

Répondre aux questions suivantes

13. Vrai ou faux? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

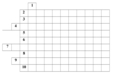

14. Compléter la grille de la page suivante à l'aide des définitions ci-dessus. Attention: le nombre de cases n'indique pas la longueur des mots!

Vertical

1. Nom anciennement donné à la perte de sang qui accompagne les menstruations. Synonyme de règles.

Horizontal

2. Nom couramment donné aux bactéries pathogènes.

3. Mot désignant «ce qui est à l'extérieur».

4. Mot désignant «ce qui est à l'intérieur».

5. Sensation qui révèle un trouble de santé ou une blessure.

6. Forme du vagin.

7. Chirurgie destinée à enlever le prépuce.

8. Organe génital interne où se développe l'embryon.

9. Organes ayant pour fonction de fabriquer les spermatozoïdes.

10. État d'une personne dont l'organisme (le corps) fonctionne bien.

Voici la grille à compléter

[Voir l'image pleine grandeur]

[Voir l'image pleine grandeur]

16. Madame Lépine décide d'adopter de bonnes habitudes d'hygiène des parties intimes. Parmi les habitudes suivantes, lesquelles sont à garder et lesquelles sont à changer? Cocher la bonne réponse.

[Voir l'image pleine grandeur]

17. Monsieur Alpha décide d'adopter de bonnes habitudes d'hygiène des parties intimes. Parmi les habitudes suivantes, lesquelles sont à garder et lesquelles sont à changer? Cocher la bonne réponse.

[Voir l'image pleine grandeur]

Plan de discussion 3: Beauté et propreté

Durée

De 45 à 60 minutes

Déroulement

En groupe, à voix haute, faire lire une question (dans l'ordre), susciter une réponse puis la discuter ensemble. Poursuivre à tour de rôle avec les autres questions.

- Pouvons-nous être beau et sale en même temps?

- Pouvons-nous être laid et propre en même temps?

- Pouvons-nous être beau et sentir mauvais en même temps?

- Pouvons-nous être laid et sentir bon en même temps?

- Qu'est-ce que vous aimez le plus: quelque chose qui est beau et qui sent mauvais ou quelque chose qui est laid et qui sent bon?

5. Un mot sur un compagnon méconnu: le savon!

Imaginez un monde sans savon ni aucun autre détergent! Se laver, nettoyer nos vêtements, récurer nos chaudrons, laver nos planchers et bien d'autres tâches de la vie quotidienne deviendraient beaucoup plus difficiles et seraient moins bien faites. Ne croyez-vous pas?

L'eau seule ne parvient pas à enlever efficacement la saleté sur un corps ou un objet. Les savons et les détergents agissent comme des intermédiaires entre l'eau et la saleté. Si nous pouvions observer ce qui se passe réellement dans l'eau savonneuse, nous verrions de minuscules bulles (les micelles) libérées par le savon s'accrocher à la saleté puis l'amener avec elles lors du rinçage.

Le savon est un agent nettoyant obtenu par l'action d'un alcali (acide caustique, cendre, potasse, etc.) sur des graisses ou des huiles (suif animal, huiles végétales). Le processus de fabrication du savon est appelé la saponification. À partir des années 1940, des détergents synthétiques sont fabriqués en grande quantité. Ces détergents se montrent alors plus efficaces que le savon en eau froide, mais aussi beaucoup plus dommageables pour l'environnement. Depuis peu, des détergents plus respectueux de la nature sont fabriqués. Cette qualité est habituellement indiquée sur les contenants par des expressions telles que «sans phosphate», «biodégradable», «sans danger pour l'environnement», entre autres.

Capsule historique 5: Le savon d'hier à aujourd'hui

Depuis l'Antiquité, de nombreuses matières savonneuses et nettoyantes sont fabriquées à partir de cendre (alcali) et de graisse animale. Au Moyen Âge, la fabrication du savon devient chose courante, d'abord en Italie et en Espagne au 12e siècle, puis en France au 13e siècle. La majeure partie du savon est alors faite de gras de chèvre et de cendre de hêtre. Les Français ont abandonné graduellement le gras animal pour le remplacer par des huiles végétales. Au Moyen Âge, les savons sont des produits de luxe et, même chez les gens aisés, on les utilisent peu.

Des siècles plus tard, entre 1783 et 1823, des découvertes dans le domaine de la chimie vont aboutir à la découverte de la saponification telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 1783, le Suédois Carl Scheele invente la glycérine. En 1791, le Français Nicolas Leblanc, parvient à extraire la soude caustique (un alcali) du sel de cuisine. Enfin, en 1823, le chimiste français Eugène Chevreul, inspiré par ces deux découvertes, élabore la première théorie de la saponification, c'est-à-dire qu'il est le premier à expliquer comment les différents ingrédients agissent les uns sur les autres pour créer des savons efficaces. Avant lui, on se contentait de faire le savon sans se poser de questions!

Aujourd'hui, les savons naturels, faits d'un alcali et d'un corps gras, sont toujours populaires. Cependant, depuis les années 1950, des détergents synthétiques créés à partir de dérivés du pétrole se répandent dans des foyers de plus en plus nombreux.

Exercices

Répondre aux questions suivantes

18. Vrai ou faux? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

Activité pratique 4: Je fabrique mon savon

[Voir l'image pleine grandeur]

Thème général

Le savon.

Titre de l'activité

J'expérimente la saponification.

Durée

- 30 minutes de préparation

- 24 heures de refroidissement

- 3 semaines de séchage.

Objectif

Expérimenter la saponification traditionnelle.

Matériel

- 4 tasses d'huile de coco (on trouve ce produit dans les magasins d'aliments naturels, mais tout autre gras fera l'affaire)

- De l'huile essentielle si vous désirez parfumer le produit

- 1 1/2 tasse d'eau froide

- 1/2 tasse de soude caustique (ou hydroxyde de sodium, disponible dans les quincailleries et les pharmacies)

- 2 cuillères en bois

- 2 thermomètres de cuisson

- 2 chaudrons

- Pellicule plastique

- Plusieurs petits moules *Ne pas utiliser d'aluminium!!!

- Des gants pour manipuler les ingrédients

- Des tabliers ou de vieux vêtements

Description de l'activité

a) Ajouter la soude caustique à l'eau froide

ATTENTION: la solution chauffera à plus de 90 degrés Celsius

b) Brasser avec la cuillère en bois

c) Dans un autre chaudron, verser l'huile et la faire chauffer

Il faut que les deux liquides (solution de soude caustique et huile) soient à 37 degrés Celsius

d) Ajouter la solution de soude caustique à l'huile.

e) Brasser jusqu'à ce que le mélange soit crémeux.

f) Verser dans les moules.

g) Couvrir avec une pellicule plastique,

h) Laisser sécher pendant 24 heures.

i) Couper et démouler le savon.

j) Encore 3 semaines de séchage à l'air libre, et vous pourrez utiliser votre œuvre!

Quelques mesures de sécurité

- Attention à la soude caustique qui est plus dommageable pour la peau et les tissus que l'eau de Javel.

- Éviter de faire bouillir excessivement les liquides.

- En brassant, soyez prudents afin d'éviter les éclaboussures.

- Lorsque vous mélangerez les liquides, versez doucement.

Rôle de l'animateur ou de l'animatrice

- Préparer le matériel

- Lire les étapes avec les participants

- Superviser de manière à permettre aux participants de réaliser eux-mêmes l'expérience en toute sécurité

Résultats de l'expérience

Cette recette a été expérimentée avec succès dans l'un de nos ateliers. Le savon obtenu nous a laissés d'abord sceptiques. Sa couleur et sa texture n'annonçaient rien d'excitant. Ses qualités se sont toutefois révélées à l'usage. Dans le bain ou sous la douche, ce savon est une merveille de douceur!

Chapitre 4 - Vivre avec les autres

Vivre avec les autres: l'hygiène publique

[Voir l'image pleine grandeur]

Vos trois (3) objectifs

À la fin de ce chapitre vous serez...

- à l'aise avec les règles d'hygiène à respecter dans la cuisine, au restaurant, dans les toilettes et après avoir manipulé de l'argent;

- capable d'expliquer pourquoi il est important de se laver souvent les mains;

- capable de raconter brièvement l'histoire de l'hygiène publique.

Capsule historique 6: L'hygiène publique

L'hygiène publique

L'hygiène publique, c'est l'ensemble des règles de propreté à respecter afin de favoriser la santé des collectivités. Comme pour l'hygiène personnelle, l'hygiène publique a une histoire.

Pendant des milliers d'années, durant l'Antiquité, le Moyen Âge, l'Époque Moderne et jusqu'aux années 1800 environ, les ordures, les eaux usées et les pots de chambre sont jetés à la rue par les portes et les fenêtres. C'est aussi dans les rues, derrière les boutiques et les arbres des parcs, que les gens «se soulagent». D'autres encore jettent leurs ordures directement dans le cours d'eau le plus proche, souvent celui-là même où l'on s'abreuve!

À toutes ces époques, les réseaux d'égout sont rares et, le plus souvent, à ciel ouvert. Les rues des villes sont encombrées de déchets, boueuses et malodorantes. Cette saleté s'infiltre dans les puits, s'écoule dans les rivières et contamine l'eau potable. La contamination de l'eau provoque de nombreuses épidémies mortelles, notamment chez les bébés (2 ans et moins), et cela jusqu'aux années 1940. Montréal est, au début du 20e siècle, la triste championne des villes modernes pour ses taux de mortalité infantile.

Jusqu'à tout récemment, les connaissances scientifiques ne permettaient pas de faire de liens entre l'hygiène et la santé. On ne savait tout simplement pas que des germes dangereux vivaient et se multipliaient dans les déchets! À partir du 19e siècle, des médecins hygiénistes vont s'intéresser à la qualité de l'eau, mais aussi à la qualité des aliments, des logements et des lieux de travail. C'est durant ce siècle que l'on commence à associer la mauvaise qualité de l'eau, des aliments et de l'air (dans les logis et les ateliers mal aérés) avec la mauvaise santé des gens.

Toujours au 19e siècle, on découvre trois moyens pour améliorer la qualité de l'eau potable. D'abord, les eaux usées furent séparées des eaux potables. Ensuite, on a commencé à filtrer l'eau. Enfin, du chlore fut ajouté à l'eau potable pour détruire les micro-organismes pathogènes.

Aujourd'hui, dans la plupart des pays industrialisés, des inspecteurs du gouvernement sont chargés de surveiller la qualité de l'eau potable, des aliments vendus au public, des logis et des lieux de travail. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri des négligences et des accidents, mais c'est beaucoup mieux que jadis, n'est-ce pas?

Exercices

Répondre aux questions suivantes

1. Vrai ou faux? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

2. Nommer trois (3) moyens découverts au 19e siècle pour améliorer la qualité de l'eau potable.

3. Compléter les phrases suivantes.[Voir l'image pleine grandeur]

4. Jusqu'à tout récemment, comment les gens se débarrassaient de leurs ordures?

5. Décrire les rues des villes avant l'invention des réseaux d'égout.

6. Que devenait la saleté jetée dans les rues avant l'invention des réseaux d'égout?

7. Jadis, où se «soulageaient» les gens marchant sur la rue?

8. Définir l'expression «hygiène publique».

Revenons à aujourd'hui...

1. La manipulation de la nourriture chez soi.

Au chapitre 1, nous avons vu que la plupart des intoxications alimentaires étaient provoquées par la présence de bactéries responsables de la détérioration des aliments. Ces intoxications peuvent être graves. À chaque année au Canada, des personnes sont malades suite à de la négligence dans la préparation et la consommation des aliments et des boissons.

L'une des bactéries responsables de ce problème porte le joli nom de Escherichia coli ou simplement E. coli. (prononcer «ecoli»). Cette bactérie vit dans nos intestins sans nous causer de désagréments. Mais on retrouve certaines souches plus dangereuses d'E. coli dans la viande mal cuite, le lait et le jus de pomme non pasteurisés et l'eau non chlorée, entre autres. Quand vous entendez parler de décès par empoisonnement alimentaire, la coupable est la bactérie E. coli. La «maladie du hamburger», une intoxication alimentaire qui peut être mortelle, est l'une des manifestations de cette bactérie dans la viande hachée. E. coli se propage d'un aliment contaminé à un autre lors de contacts dans des conditions sanitaires inadéquates.

Quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire? Vous êtes peut-être victime d'une intoxication si vous avez...

- des crampes abdominales

- de la diarrhée

- du sang dans les selles

- des vomissements

- des nausées ou des «maux de cœur»

- de la fièvre

Source: Mon Journal. Centre FORA, volume 30, janvier 2001, p.4

Pour éviter tous ces problèmes, il est très important de respecter des règles d'hygiène strictes lorsqu'on prépare à manger pour soi comme pour les autres. En voici les principales...

Des règles d'hygiène à observer lorsque je manipule de la nourriture

- J'achète les viandes en dernier lorsque je fais l'épicerie.

- Je garde les aliments au frais, à une température de 4°C ou 4O0F.

- Je me lave les mains avant de préparer les aliments et entre chaque manipulation.

- Je prends une planche à découper strictement pour la viande, la volaille et les fruits de mer.

- Je me sers d'une deuxième planche pour les fruits et les légumes. Je nettoie les planches et les ustensiles entre chaque utilisation. Je lave le comptoir avec un bon désinfectant. Un mélange de 750 ml (3 tasses) d'eau et d'une cuillerée à thé d'eau de Javel fera le travail. Je cuis les aliments à la température indiquée sur l'emballage ou dans un livre de recettes.

- Je ne laisse pas la nourriture reposer sur le comptoir. Les bactéries se multiplient rapidement, surtout dans les viandes et les graisses animales.

- Je nettoie régulièrement l'intérieur de mon réfrigérateur en me servant d'un peu d'eau de Javel (un bouchon dans trois tasses d'eau) et d'un linge propre.

Vous connaissez d'autres bonnes habitudes?

- Je ...

- Je ...

2. Prudence, même au restaurant

Lorsque vous allez au restaurant, les règles d'hygiène sont les mêmes qu'à la maison.

Lorsque je vais au restaurant...

- Je me lave les mains avant de manger.

- Je vérifie la propreté de la vaisselle.

- J'accepte seulement des aliments frais et bien cuits.

- Je n'hésite pas à alerter la personne qui me sert si la propreté de la vaisselle ou la qualité des aliments me semblent douteuses. Même si je suis gêné, je pense à ma santé!

- Je parle poliment à la personne qui me sert et je n'exagère pas dans mes propos.

Vous connaissez d'autres bonnes habitudes?

- Je ...

- Je ...

3. La salle de bain

La salle de bain est un lieu propice au développement de microorganismes parce qu'elle est souvent humide. Les bains et les douches d'eau chaude ou tiède, par exemple, laisseront des traces d'humidité sur les murs et les planchers. Il est donc important de bien désinfecter cette pièce en la nettoyant une fois par semaine. Utilisez un mélange d'eau du robinet et d'eau de Javel. Une tasse d'eau de Javel dans une chaudière d'eau savonneuse fera le travail! N'oubliez pas de laver le bain, les murs, les contours de la cuvette et les rideaux de douche. On oublie souvent les rideaux de douche, mais les germes s'y accrochent facilement pour s'y multiplier bien au chaud!

Les toilettes ne sont pas seulement le lieu où l'on prend une douche ou un bain. C'est aussi là que... Bon, vous le savez. N'insistons pas. Il est important de se laver les mains avant de quitter les toilettes, que nous soyons chez nous ou dans un lieu public. Même si nous croyons être «prudents», nous nous salissons toujours un peu les mains. Et ceci est vrai autant pour Monsieur que pour Madame.

Voici donc quelques bonnes habitudes à se rappeler

À la salle de bain, aux toilettes...

- Je désinfecte régulièrement ma salle de bain de fond en comble en ajoutant un peu d'eau de Javel à mon eau et mon savon.

- Je m'assure de la propreté des cabinets d'aisance. Si j'ai des doutes, je le nettoie avec du papier hygiénique ou j'en dépose sur le siège avant de m'asseoir.

- Je m'essuie toujours avec du papier hygiénique.

- Je nettoie le siège de la cuvette après chaque utilisation.

- Je me lave les mains tout de suite, avant de quitter les toilettes.

4. Un mot sur les piscines publiques

La piscine publique est un autre lieu humide où les micro-organismes se multiplient! L'eau des piscines est aseptisée par le chlore, mais pas les planchers des vestiaires! Portez en tout temps des chaussures, des sandales par exemple, afin d'éviter d'attraper des infections aux pieds comme les furoncles que l'on appelle familièrement des «clous». Les furoncles sont causés par des bactéries qui se développent entre autres sur les planchers humides des vestiaires.

5. La manipulation de l'argent

On a beau dire que l'argent n'a pas d'odeur, ce n'est certes pas parce qu'il est propre. Au contraire! L'argent est sale. Tout particulièrement la monnaie de papier qui absorbe l'humidité. Or, nous l'avons dit plus d'une fois, les bactéries se développent plus facilement dans un environnement humide. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile pour les bactéries de vivre sur les pièces de monnaie et les cartes de plastique (carte de débit, carte de crédit, etc.)

Les bactéries détectées sur les billets proviennent de toutes les parties du corps humain. Parmi celles retrouvées sur des dollars de papier, on note le coliforme Klebsiela pneumonia, qui, comme son nom l'indique, transmet la pneumonie. Plusieurs autres maladies peuvent aussi être transmises par la manipulation d'argent.

Sans exagérer les dangers que la monnaie de papier représente, il vaut toutefois mieux être prudent...

Lorsque je manipule de l'argent...

- Je me lave les mains après avoir manipulé de la monnaie.

- Je ne laisse pas les enfants mettre de l'argent dans leur bouche.

- Je ne touche pas à de l'argent en même temps que de la nourriture.

Vous connaissez d'autres précautions à prendre?

- Je ...

- Je ...

6. Pour bien paraître: l'entretien des vêtements

Les vêtements jouent plusieurs rôles dans notre société. La manière dont on s'habille indique parfois qui nous sommes, comment nous nous sentons aujourd'hui, quel est notre métier ou encore ce que nous sommes en train de faire. Bêtement: on ne porte pas une robe de mariée ou un complet pour aller à nos ateliers d'alpha!

De même, la propreté des vêtements que nous portons indique autant qui nous sommes quel est notre métier ou encore notre occupation actuelle. Les vêtements d'un plombier ou d'un mécanicien seront certainement malpropres le soir venu.

Dans la vie de tous les jours, pour quelles raisons porterait-on des vêtements malpropres? En groupe, trouver le plus grand nombre possible de réponses à cette question.

Quelques bonnes habitudes pour garder mes vêtements propres

- Je lave les vêtements qui touchent à ma peau après chaque utilisation.

- Je lave mes vêtements avec un détergent.

- Je fais attention aux vêtements plus délicats.

- J'observe attentivement les recommandations de l'étiquette qui est posée sur le col ou sur le rebord du tissu.

Vous connaissez d'autres bonnes habitudes?

- Je ...

- Je ...

Exercices

Répondre aux questions

9. Vrai ou faux? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

10. Charivari! Les mots suivants ont été mélangés. À vous de les remettre en bon ordre. Indice: ils concernent tous les bonnes habitudes d'hygiène à la salle de bain, aux toilettes et à la piscine.

[Voir l'image pleine grandeur]

11. Qui suis-je? Répondre aux devinettes suivantes.

a) Je suis la partie du corps qu'il est souhaitable de laver à chaque fois que je manipule de l'argent.

b) Je suis la partie du corps où il ne faut surtout pas que les enfants mettent de l'argent!

c) Je suis la partie du corps qu'il faut laver avant de sortir de la salle des toilettes.

d) Je suis le liquide bien connu pour ses vertus de désinfectant. Mais je peux tout aussi décolorer un vêtement!

e) Je suis l'infection des pieds que l'on peut attraper à la piscine publique si on ne porte pas de chaussures appropriées. Indice: on m'appelle familièrement un «clou».

12. Monsieur Lépine décide d'adopter de bonnes habitudes d'hygiène avec les aliments. Parmi les habitudes suivantes, lesquelles sont à garder et lesquelles sont à changer? Cocher la bonne réponse.[Voir l'image pleine grandeur]

Plan de discussion 4: Santé et propreté

Durée

De 45 à 60 minutes

Déroulement

En groupe, à voix haute, faire lire une question (dans l'ordre), susciter une réponse puis la discuter ensemble. Poursuivre à tour de rôle avec les autres questions.

- Pouvons-nous être propre et malade en même temps?

- Pouvons-nous être sale et en santé en même temps?

- Sommes-nous plus en santé si nous sommes propres?

- Est-ce qu'être en santé nous fait sentir propre?

- Est-ce qu'être sale nous rend malade?

- Est-ce qu'être propre nous apporte la santé?

- Avons-nous plus de plaisir si nous sommes en santé?

- Pouvons-nous avoir du plaisir à faire quelque chose de bon pour la santé?

- Pouvons-nous avoir du plaisir à être propre?

Glossaire

Sens des abréviations

adj. | : adjectif |

n.f. | : nom féminin |

n.m | : nom masculin |

n.f. pl. | : nom féminin pluriel |