Mot du directeur

général

De Haïti à l'Ontario en

passant par le québec

Un message de paix lancé par

la la fondation kim phuc internationale

(Québec)

Le bénévolat et langue des

noirs du Québec

Femmes sans

frontières

Quand le professorat mène au

bénévolat

Aide aux femmes :

analphabètes et démunies de Docajou

Les partenaires de l'Association de la

Haute-Égypte

La part du dragon pour les

bénévoles

Dans le Centre du Québec, une

bouffée de la suisse

L'espéranto : Une langue et une

communauté basées sur la bonne

volonté

Escola Santa Cruz : Falando

portugês em Montreal

Les immigrants et le

bénévolat

Notes

- Samuel Montas, Le Conseil des organismes francophones de la

région de Durham

- Louise Gagné et Michel Filion, Communicateurs du Fauve,

Fondation Kim Phuc Internationale (Québec)

- Dan Philip et Marguerite Rurema, La Ligue des Noirs du

Québec

- Marina Twibanire, le personnel et les bénévoles,

Femmes sans frontières

- Omar Aktouf, professeur, École des Hautes Études

Commerciales

- Aline Laurent

- Marie-Claudette Ciriaque et Nerdy Pierre, Epmandok

- Rami Hamam, Partenaires de l'Association de la

Haute-Égypte pour l'éducation et le

développement

- Nancy Neamtan, Chantier de l'Économie sociale

- Sylvie Parent

- Sunny Lam, La course de bateaux-dragons

- Margrit Schmuki, Club de lutte suisse, Centre du

Québec

- Steve Brunelle

- Jessy Lapointe, Société québécoise

d'espéranto

- Joaquina Pires, Ville de Montréal

- Carol Ann Namur

- Le-An et Le-Nhung, Palais d'Orient

Organisme collaborateur

Ministre des Relations internationales, Programme d'invitation

et d'accueil de personnalités étrangères

Équipes techniques

Année 2000

Steve Brunelle, Chantal Breton, Pierre

Riley. BeauGraf communication

Présente édition

France Moreau, Pierre Riley, Mélanie Calieriez,

Aline Laurent, BeauGraf communication

La petite fille nue de cette photo tristement célèbre

est Kim Phuc Phan Thi à 9 ans.

Madame Kim Phuc Phan Thi, aujourd'hui âgée de 38 ans,

a gentiment accepté de poser pour la page couverture du cahier

« Bénévolat et Communautés culturelles

»

Page couverture : de gauche à droite, de haut

en bas

Le-An, Louise Gagné, Le-Nhung, Kim Phuc Phan Thi

Droits d'auteur

La reproduction de ce document, en tout ou en partie et par

quelque procédé que ce soit, est interdite. La

référence à certaines informations contenues dans ce

document est toutefois possible, à condition d'en indiquer la

source.

ISBN : 2-922722-03-1

Dépôt légal Bibliothèque nationale du

Québec

Bibliothèque nationale du

Canada

Samuel de Champlain et Mathieu De Coste en

1606

Pierre Riley

Irlandais de 5e génération

Directeur général

Fédération des centres d'action bénévole du

Québec

Samuel de Champlain est arrivé en Nouvelle-France en 1606.

Parmi les marins qui avaient traversé l'Atlantique avec lui,

se trouvait Mathieu De Coste. Samuel de Champlain faisait appel

à Mathieu De Coste lors de ses expéditions parce que ce

dernier était doué pour les langues. Il en connaissait

plusieurs dont le français et le micmac. C'était un homme

éduqué qui fut l'un des fondateurs de « l'Ordre du

bon temps », le plus vieux club au Canada.

Mathieu De Coste était noir

De Port-Royal en 1606 au Québec d'aujourd'hui, nos terres

ont toujours accueilli des citoyens à la peau plus ou moins

foncée et qui priaient dans des temples plutôt que dans

des églises. Certains ont installé leur famille, il y a

quelques . générations déjà. D'autres plus

récemment, ont fui des conditions horribles pour revendiquer

un statut de réfugiés. Qu'ils vivent ici depuis deux

siècles où qu'ils soient arrivés hier, nous disons

d'eux qu'ils sont membres de communautés culturelles. (Entre

nous, lors de nos recherches préparatoires pour la

rédaction de ce numéro, plusieurs immigrants vivant dans

la métropole citent les communautés chinoise,

haïtienne et juive et ajoutent « communauté

montréalaise » lorsqu'ils désignent les

blancs-francophones-catholiques).

Dans ce cahier, « Bénévolat et Communautés

culturelles », il sera question de ces nouveaux

Québécois qui donnent du temps. Au fil des prochains

articles, ils raconteront que leur engagement bénévole a

souvent favorisé leur intégration dans la communauté

d'accueil. Mais leur engagement prend des formes différentes.

Souvent, ils sont membres de groupes qui soutiennent des programmes

établis dans le pays qu'ils ont quitté. Il y a ceux aussi

qui veulent perpétuer leur culture d'origine au Québec et

qui veulent que leurs enfants n'oublient jamais la langue

maternelle, leurs danses, leurs chants. Ces bénévoles ont

déjà teinté nos organismes et nos organismes ont

influencé ce qu'ils sont.

Le hasard veut que lorsque nous écrivons ces mots, les deux

tours du World Trade Center viennent à peine de

s'écrouler... Voilà la bêtise humaine alimentée

par les incompréhensions de toutes sortes. En cette Année

internationale des bénévoles, souhaitons que nos

organismes offrent à chacun de nos bénévoles

l'occasion d'apprécier la différence et la

complémentarité de l'autre.

Heureux qui, comme Samuel Montas, a fait du

bénévolat

Je suis arrivé en Ontario en 1988 avec ma petite famille et

depuis je n'ai cessé de travailler dans le secteur du

bénévolat. J'ai continué à donner du temps

comme je l'ai fait lorsque j'ai immigré à Montréal.

Dès mon arrivée à Durham, j'ai offert mes services

comme bénévole à l'école de mes enfants et

c'est là que j'ai appris à connaître les gens et

leur milieu. Le bénévolat est un moyen très efficace

de faire la connaissance des gens, vivre plus près d'eux et

apprendre les us et coutumes du pays d'accueil. Grâce à

cette proximité, les immigrants apprennent à

connaître la communauté d'adoption et l'inverse est vrai

aussi. Précisons qu'ils ne sont peut-être pas nombreux,

mais il existe une bonne proportion de gens, en Ontario et

ailleurs, qui donnent de leur temps pour servir dans des organismes

à buts nonlucratifs et cela dans toutes communautés,

races et cultures confondues. Fait à noter, les

bénévoles immigrants sont peut-être plus jeunes et

plus instruits.

On a tendance à croire que les immigrants donnent moins de

temps bénévole ou prennent peu part aux travaux

communautaires. Bien au contraire, ils sont nombreux ceux qui comme

moi, le pratiquaient bien avant leur entrée au pays. Mais la

pratique du bénévolat prenait des formes différentes

dans leur pays d'origine. Il était loin d'être aussi bien

organisé qu'ici. C'était plutôt des initiatives

timides de groupes formés de jeunes et/ou d'adultes, fort

souvent appelés des clubs. Même que dans certains pays,

les regroupements de gens actifs donnant bénévolement des

services communautaires peuvent être interprétés

comme une action politique dirigée contre le régime en

place. Sauf lorsque les ONG sont officiellement reconnues... À

tire d'exemple, en Haïti, il y a le « combit ».

C'est une forme de bénévolat qui est la réunion d'un

groupe de gens vivant dans un quartier et qui exécute

collectivement un travail spécifique. Cela se passe le plus

souvent à la campagne entre les cultivateurs au cours des

périodes de récoltes et de semences.

Une fois arrivés au Canada, les immigrants, après une

période d'adaptation, participent grandement aux travaux

bénévoles d'organismes sans but lucratif,

particulièrement les organismes où leurs compatriotes en

sont les bénéficiaires immédiats. Cependant il y a

les immigrants qui ne participent pas et parfois ne peuvent le

faire. Ces derniers doivent travailler durement pour soutenir leur

famille, souvent restée au pays d'origine.

Le Canada est reconnu à travers le monde pour ses gens de

générosité, de charité et de compassion. Nous

sommes les premiers à offrir notre aide au niveau

international en temps de crises et de catastrophes naturelles. Cet

empressement fait en sorte que des milliers de gens arrivent au

pays comme immigrants et réfugiés politiques, à

cause de notre qualité de vie, de nos politiques sociales

et... de notre régime d'assurance santé. Ce pays

pourrait-il garder son image de pays généreux et

charitable sans l'apport des bénévoles? Aurait-il les

moyens de conserver sa politique sociale et son système de

santé sans un système de bénévolat efficace ?

Certainement non.

Ontario

par Samuel Montas

Je pourrais appliquer le même raisonnement pour le fait

français. Je me demande, parfois, ce que serait la

francophonie sans eux. Le français serait-il encore

parlé?

La région de Durham est située à l'est de

Toronto. La population actuelle de francophones serait de 9000,

dont la plus grande partie est localisée à Oshawa, soit

60 % dans la zone Oshawa/Whity. Au total, les francophones

constituent environ 3 % de la population. Lorsque je suis

arrivé, je ne pensais pas trouver une école

française et une communauté organisée. Mais vu les

conditions minoritaires des francophones, les défis sont

grands et les tâches à accomplir sont stimulantes. Ici on

ne prend rien pour acquis. Tout est à faire.

Au bout de quelques années, j'ai été élu

conseiller scolaire. Notre équipe partage la même vision

et les même objectifs : faire la promotion de la culture

française dans la région, accueillir les nouveaux

arrivants francophones du Québec et d'ailleurs, et

perpétuer la présence francophone. Ici le travail n'a pas

de couleur. C'est un chantier ouvert qui a un grand besoin

d'ouvriers. Tout le monde y contribue selon ses connaissances et

ses expériences personnelles. Comme membre d'une minorité

visible, je n'ai aucun problème à m'y intégrer et

à y travailler positivement. Bien sûr, il y aura toujours

une ou deux personnes plus réticentes, mais je ne m'en fais

pas outre mesure, puisque je sais qui je suis et ce qui me

motive.

La persévérance de notre conseil scolaire et notre

volonté de réussir et de doter notre communauté d'un

bien durable, représentatif, voilà ce qui nous a permis

d'obtenir du gouvernement de l'Ontario la construction de la

première école secondaire de langue française de la

région. Par la suite, au niveau provincial, les

Franco-Ontariens ont obtenu le droit d'administrer leurs conseils

scolaires catholiques et publics.

La population francophone est bien enracinée dans la

région de Durham puisqu'elle possède ses propres

institutions et de nombreux organismes sociaux et sportifs. À

Oshawa nous avons la paroisse Assomption de Notre Dame, et une

salle culturelle, L'Amicale, le centre culturel, le C.O.F.R.D.

(Conseil des Organismes Francophones de la Région de Durham),

l'école élémentaire catholique Corpus-Christi,

à Whitby, l'école secondaire Saint-Charles-Garnier,

à Ajax, l'école élémentaire

Notre-Dame-de-laJeunesse, l'école publique Antonine-Maillet

à Oshawa, et enfin un service de garderie dans chacune des

écoles, connu sous le nom Garderie Le Lucioles. Toutes ces

réalisations sont dues au travail acharné des milliers de

bénévoles de la région.

Voilà donc une histoire à succès, fruit du

bénévolat, dans la petite communauté francophone de

la région de Durham. De mon avis, tout va très bien au

niveau de l'administration des services bénévoles. Comme

président du conseil d'administration de C.O.F.R.D. et de

L'Amicale, je continuerai à donner le mieux de moi-même

pour défendre la cause de la francophonie dans la région,

en étroite collaboration avec les gens du milieu.

Au cours du 20e siècle, le secteur du bénévolat

s'est considérablement développé ; et actuellement,

il occupe une place importante dans notre infrastructure sociale.

Les statistiques concernant le bénévolat sont très

encourageantes et démontrent le caractère

généreux de notre population. On dénombre dans tout

le Canada 7,5 millions de bénévoles, consacrant chaque

année environ 1,1 milliard d'heures de services, pour une

valeur de 13 milliards de dollars. Ce sont là des chiffres qui

démontrent l'importance de ce secteur dans la vie quotidienne

des citoyens.

Au fil des années un changement radical s'est produit dans

le domaine du bénévolat. En effet, grâce au travail

acharné des bénévoles, ce secteur de services

publics a obtenu ses lettres de noblesse. Désormais, les

divers gouvernements participent en subventionnant des programmes

spécifiques liés au bénévolat. Le changement le

plus marqué est celui de la participation grandissante des

jeunes bénévoles dans des organismes de services

communautaires, car les employeurs reconnaissent l'importance de

cette expérience particulière. En Ontario, le

gouvernement, afin d'encourager le civisme et promouvoir les

valeurs d'entraide, exige que les élevés effectuent un

minimum de 40 heures de service communautaire. Les étudiants

doivent s'engager bénévolement pour obtenir leur

diplôme d'étude secondaire.

Comme immigrant, je crois qu'il est de mon devoir de participer

à ce grand chantier culturel et communautaire. Car chaque

jour, des hommes et des femmes travaillent dans l'ombre pour faire

aider ceux et celles qui ont besoin d'amour et de charité. Le

bénévolat est une école de la vie et aussi un moyen

de connaître le pays et ceux et celles qui l'habitent. C'est

une expérience enrichissante pour ceux et celles qui veulent

bâtir quelque chose de solide pour l'avenir et renforcer leurs

liens avec les différentes communautés.

De gauche à droite, les membres du conseil

d'administration de la Fondation Kim Phuc Internationale

(Québec) Mme Agathe Plamondon, Mme Louise

Angers, Mme Louise Gagné, Mme Kim Phuc

Phan Thi et M. Michel Filion.

Madame Kim Phuc Phan Thi, présidente de la Fondation Kim

Internationale et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO

pour une culture de la paix, a présenté au public, le 24

septembre dernier, sa Fondation Kim Phuc Internationale

(Québec). Lors de cette inauguration, les membres du conseil

d'administration ont été présentés.

En 1972, la photographie d'une petite fille de neuf ans, Kim

Phuc Phan Thi, fuyant une attaque au napalm au Sud Viêt-Nam a

saisi les éditeurs de journaux à travers le monde. Elle a

été publiée en évidence à la une des

premières éditions, accompagnée d'une histoire

dramatique en pleine évolution. Tous ceux qui la voyaient en

restaient bouleversés. C'est pourquoi aujourd'hui, madame Kim

tient tant à aider les enfants victimes des guerres et des

conflits armés.

Compte tenu de la situation actuelle qui persiste aux

États-Unis, la Fondation Kim Phuc Internationale (Québec)

a profité de son lancement pour promouvoir la paix dans le

monde. « Comme j'ai vécu la guerre, je connais la valeur

de la paix; comme j'ai vécu dans un régime communiste, je

connais la valeur de la liberté; comme j'ai souffert, je

connais l'importance de la guérison; comme j'ai vécu la

colère, je connais l'importance du pardon », a

déclaré madame Kim.

Il ne faut pas laisser souffrir les enfants, comme elle a

souffert, puisque ce sont d'innocentes victimes. Selon les Nations

Unies, les guerres en cours ont causé la mort de plus de deux

millions d'enfants. Six millions sont handicapés de façon

permanente et plusieurs millions ont été meurtris.

La Fondation Kim Phuc Internationale (Québec), un organisme

sans but lucratif, a donc été créée en cette

Année internationale des bénévoles, afin d'aider les

enfants en détresse, victimes de guerres et de conflits. Ses

membres s'engagent à fond dans l'implantation de la Fondation

Kim Phuc Internationale (Québec) et désirent sensibiliser

le public aux besoins des enfants et de leurs familles partout dans

le monde, comme près de nous. Ils tiennent à établir

des collaborations avec des intervenants qui viennent en aide

directement à ces enfants.

Le premier projet de la Fondation Kim Phuc Internationale

(Québec) se situe en Roumanie, en collaboration avec

Médecins du Monde. Il consiste à appuyer les

professionnels roumains du Centre de conseil de la Fondation pour

l'enfant de Bucarest. Il s'agit d'un centre de soins pour enfants

victimes de violence et de maltraitance, où des

spécialistes conseillent et forment une équipe

pluridisciplinaire pour la prise en charge médicale,

psychologique et sociale des enfants.

Le projet prévoit qu'un minimum de 150 à 200 enfants

violentés seront traités, ce qui représente de 600

à 900 consultations, au cours de l'année 2001. La prise

en charge globale est assumée par l'équipe des soignants

roumains auprès de qui Médecins du Monde apporte conseil

et formation professionnelle. Cette aide commence dès

l'urgence signalée au téléphone et inclut les

stratégies de sensibilisation auprès des familles, de la

communauté, de l'opinion publique et des médias, en guise

de prévention.

Toute l'équipe de la Fondation Kim Phuc Internationale

(Québec) s'investit bénévolement comme l'ont fait

jusqu'à présent les fondations de Chicago et de Toronto.

Elle met toutes ses énergies et son temps à

l'élaboration de projets qui seront réalisés à

travers le monde.

Le conseil d'administration est composé de madame Agathe

Plamondon, qui agit à titre de présidente; de monsieur

Michel Filion, qui occupe le poste de vice-président ; de Me

Michel Towner, qui a été nommé secrétaire; de

madame Louise Gagné, qui s'occupe de la trésorerie et qui

siège aussi sur le Comité de l'Année internationale

des bénévoles 2001 au Québec; ainsi que de madame

Louise Angers, qui est administratrice pour la région de

Québec.

Québec

La ministre d'État aux Relations internationales du

Québec et ministre responsable de la Francophonie, madame

Louise Beaudoin, également responsable du Secrétariat

à i'aide internationale, appuie les objectifs visés par

madame Kim et la Fondation Kim Phuc Internationale (Québec).

Lors du lancement de la Fondation, elle a annoncé une

subvention de 30000 $ qui servira à l'aide humanitaire en

Roumanie. L'équipe bénévole du Québec est donc

prête à recevoir des dons de toutes sortes, provenant

autant des individus, des organismes, des entreprises, du

gouvernement, que des associations.

Lors de la présentation de la Fondation Kim Phuc

Internationale (Québec), le site Internet de la Fondation Kim

Internationale a aussi été lancé. De nombreuses

personnes de Vidéotron ont participé activement à

l'élaboration de ce site, dont l'adresse est

www.kimfoundation.com. La Fondation Kim Internationale

souligne toute sa reconnaissance envers Vidéotron.

www.kimfoundation. com

Récipiendaire du prix Hommage-bénévolat

Québec 2001. Région Montréal

C'est le moment propice de vous parler de l'organisme qui a fait

ses preuves dans la défense des droits de la personne et des

intérêts de la Communauté noire. Il s'agit de la

Ligue des Noirs du Québec, fondée en 1969. Elle est l'un

des porte-parole de la communauté noire en matière de la

défense des droits de la personne. Pour ne citer que quelques

exemples :

- La Ligue a organisé une conférence avec la CSN sur

l'année internationale de l'élimination de la

discrimination raciale et l'intégration de la Communauté

noire dans le milieu syndical.

- En ce qui concerne l'emploi, La Ligue appuie toutes les

initiatives tendant à faire disparaître la discrimination

au niveau de l'emploi. À ce titre, elle fait pression

auprès des différentes instances publiques et appuie

notamment tous les programmes d'accès à

l'égalité.

La Ligue des Noirs du Québec a comme objectifs de :

- Défendre les droits de la communauté et

représenter leurs intérêts.

- Servir d'instrument d'éducation populaire pour le respect

des droits des citoyens.

- Sensibiliser les gouvernements, les secteurs public,

para-public et privé à l'importance de donner des chances

et des opportunités égales à tous les

citoyens.

Parmi ses fondateurs figure Monsieur Dan Philip; à son

arrivée au Canada, il a constaté que la situation des

nouveaux immigrants était précaire. C'est ainsi qu'en

1969, il créa un organisme pour défendre la cause des

immigrants les plus démunis et ceux de la communauté

noire. Homme de cœur et d'action, il ne ménage aucun

effort pour intervenir pour la cause des jeunes et de toute

personne en difficulté.

Convaincu que la lutte pour les droits de la personne est le

seul chemin qui mène à une société plus juste,

il s'investit bénévolement en tenant compte du fait que

le bonheur de chaque individu fait le bonheur de toute la

société. Il a un penchant particulier pour les veuves et

les orphelins. Il demeure un phare d'alerte face aux

différentes formes de discrimination et abus de pouvoir qui se

manifestent quotidiennement dans nos sociétés.

Madame Twibanire est membre de « Femmes sans

frontières », un comité de l'Association des

handicapés multi-ethniques du Québec. Les membres de

Femmes sans frontières poursuivent les objectifs suivants

:

- Réduire leur isolement, développer leur estime

d'elle-même et leur sentiment d'appartenance au Québec,

société d'accueil.

- Développer la prise en charge (citoyenneté) par leur

connaissance des ressources mises à disposition du

système, des services, afin de pouvoir améliorer la

qualité de leur vie.

- Contribuer au changement de la société par leur

engagement dans des activités de promotion et de défense

des droits.

Les membres-bénévoles de Femmes sans frontières

sont de nationalités et de religions différentes.

Certaines ne parlent ni français, ni anglais. Mais elles

partagent toutes les préoccupations propres à leur

condition commune : être femme immigrante et handicapée.

Femmes sans frontières a identifié près de 60

montréalaises qui pourraient adhérer au groupe.

Présentement une vingtaine de femmes participent aux

activités. Elles se voient une fois par mois, l'accès

difficile au transport limitant les déplacements des membres.

Pour quelques unes, ces rencontres sont les seules occasions de

sorties.

Elles apprécient de se retrouver entre elles, le groupe

leur apportant un soutien moral. Elles se soucient les unes des

autres. C'est ainsi que grâce à l'intervention de Femmes

sans frontières, une dame haïtienne, en réadaptation

à Québec après une chirurgie, a pu se sortir de la

dépression dans laquelle elle avait sombré. Elle

s'était retrouvée seule là-bas, dans un motel, loin

de ses enfants. L'association a fait en sorte qu'elle soit

relogée en famille d'accueil. Suite à son

expérience, cette dame émettait le souhait que Femme sans

frontières fasse de l'accompagnement médical et

post-chirurgical, un dossier prioritaire.

Le quotidien de ces femmes est particulier. Leur bien-être

est lié au soutien donné par certains organismes et

ministères. Une part importante de leurs rencontres mensuelles

est consacrée à communiquer l'information que chacune des

membres a pu glaner un peu partout. Elles ont aussi formé un

sous-comité responsable d'inviter des conférenciers qui

viendront les entretenir sur des sujets qui les intéressent,

notamment les problèmes d'adaptation rencontrés dans le

pays d'accueil. Ces thèmes vont des papiers d'immigration au

transport adapté. (À cet effet, elles ont récemment

joué les délinquantes en manifestant devant les bureaux

du ministre Guy Chevrette, pour dénoncer l'inefficacité

des transports offerts aux personnes handicapées).

Quelques-unes des membres donnent du temps ailleurs dans

d'autres groupes communautaires. Elles racontent que leur

engagement bénévole garantit leur santé morale et

leur intégration dans la société

québécoise. Femmes sans frontières recommande

même de militer au sein de groupes de défense des droits

ou de siéger à des tables de réfugiés. Enfin,

cet automne débutera un atelier animé par l'une d'entre

elles : « À l'écoute de ses besoins : recherche de

pouvoir personnel ». Chacune sera invitée à

identifier et à réaliser ses rêves.

Elles n'ont pas toutes le vécu de la Madame Twibanire.

Reste qu'être invité à l'une des réunions de

Femmes sans frontières peut s'avérer une expérience

troublante. Pas parce qu'on discute avec des dames qui offrent de

leur temps bénévolement et qu'elles le font soit en

chaise roulante, soit avec un appareil auditif ou avec une canne

blanche. C'est troublant parce qu'on se rappelle toutes ses

journées où on s'est levé avec « un bouton

disgracieux » et que la fin du monde était presque

arrivée.

L'Association multiethnique des personnes handicapées du

Québec est une initiative de cuisine conduite par Madame

Luciana Soave. Italienne d'origine, venue s'installer au

Québec avec son fils handicapé, c'est à partir des

difficultés qu'elle a rencontrées comme femme immigrante

ne parlant pas français, qu'elle a fondé ce groupe. Le

message véhiculé est :

par Aline Laurent journaliste française

Algérie

Omar Aktouf est un professeur émérite de management

à l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de

Montréal. Si la discipline qu'il enseigne peut, pour beaucoup,

s'avérer austère, Monsieur Aktouf la présente sous

un visage plus sensible, plus humain. En effet, le professeur s'est

forgé, au fil d'un parcours original et varié, une

renommée internationale en bâtissant une théorie

humaniste du management et de l'économie; pour Monsieur

Aktouf, il importe de placer l'être humain au centre des

réflexions et des discours économistes.

C'est donc en l'occurrence la défense de cette théorie

et l'ensemble de ses travaux qui lui ont donné la

notoriété qu'on lui connaît. Outre l'enseignement,

Monsieur Aktouf prononce de nombreuses conférences à

travers le monde. Comme l'impose un poste à l'université,

le professeur est chercheur et a de nombreux écrits à son

actif (livres, articles, etc.).

Né en 1944 en Algérie, Omar Aktouf connaît

rapidement l'exil, sa famille étant contrainte de quitter le

pays suite aux troubles qui s'y passent. La famille Aktouf vivra au

Maroc jusqu'à ce que l'Algérie obtienne son

indépendance, en 1962.

Par la suite, Monsieur Aktouf suit un parcours universitaire et

professionnel tout à fait diversifié. Avant de devenir

professeur de management, Omar Aktouf s'intéresse aux lettres,

à la philosophie, à la psychologie, à

l'économie et au management, autant de disciplines qui lui

permettront de concevoir la théorie qu'il défend

actuellement. Parallèlement, il occupe différents postes

de gestion et d'administration du personnel et de direction dans

plusieurs entreprises.

Aujourd'hui, tout en poursuivant l'enseignement et en s'adonnant

à des activités connexes (écriture,

conférences, etc.), Monsieur Aktouf a de nombreuses autres

occupations. En effet, le professeur est l'un des fondateurs du

groupe Humanisme et Gestion des HEC, groupe en faveur de

l'éducation et luttant contre l'analphabétisme.

Omar Aktouf n'hésite pas à partager son savoir en

participant plusieurs fois par an bénévolement à des

colloques et à des séminaires, en offrant des

conférences dans des pays à l'économie plus fragile

(Mexique, Tunisie, Colombie, Algérie...). De même, le

professeur a fait don de tous ses droits d'auteur au Fonds

humanisme et gestion des HEC, aidant ainsi de façon

considérable bon nombre d'étudiants. C'est également

dans ce souci de transfert de l'expertise que Monsieur Aktouf

écrit régulièrement des articles dans des journaux

ou des revues spécialisés en management. Fidèle

à son pays d'origine, il offre aussi son soutien à

l'association « Enfants d'Algérie » ainsi qu'à

la revue ' algérienne de Montréal « Alpha ».

Toujours à l'étranger, il est le directeur d'une

fondation colombienne dénommée Terra Nova, dont les

objectifs sont d'aider au développement des régions

paysannes de Colombie.

Enfin, l'engagement d'Omar Aktouf est présent à

travers sa participation aux actions de l'association

anti-mondialisation SALAMI (sit-in, « teach-in ») et son

appartenance bénévole à un groupe d'intellectuels et

d'anciens hauts responsables d'états (le Club d'Athènes)

développant une réflexion

anti-néolibéraliste.1

C'est à vous de vous prendre en main.

Afin d'accomplir sa mission auprès des personnes

handicapées des communautés ethnoculturelles, de celles

nouvellement arrivées et de leurs familles, l'Association

s'est donné les objectifs suivants :

- Promouvoir leurs droits et défendre leurs

intérêts

- Les conseiller et les orienter vers les ressources et services

; les soutenir dans leurs démarches ;

- Susciter et entretenir les échanges entre les personnes

handicapées et les parents afin de créer un réseau

d'entraide;

- Promouvoir des activités susceptibles de favoriser leur

intégration et leur participation, notamment dans le milieu

familial, communautaire, scolaire, social, économique,

professionnel et culturel ;

- Informer et former les intervenants, les professionnels et le

public sur les besoins très particuliers des personnes

handicapées d'origine ethnoculturelle et sur la

nécessité de rendre les services plus adéquats, afin

de favoriser leur adaptation et leur intégration.

Née pour servir, pour faire avancer l'humanité

Les femmes analphabètes et démunies de

Docajou se rassemblent sous le tonnelle pour les préparatifs

de la cérémonie d'ouverture le 29 avril

2001

Le 29 avril dernier, Epmandok annonçait à la

communauté haïtienne de Montréal que les femmes de

Docajou avaient inauguré leur nouveau centre

d'alphabétisation et une clinique de premiers soins.

Epmandok est un organisme humanitaire, sans but lucratif,

qui vient en aide aux femmes et aux enfants analphabètes et

démunis de Docajou. L'atteinte des objectifs se fait en partie

parce que Epmandok peut compter sur le dévouement de

bénévoles au Québec. Une Montréalaise,

Marie-Claudette Ciriaque, et tous ceux qui la soutiennent, mettent

beaucoup d'énergie à inculquer aux femmes de Docajou le

désir d'améliorer leurs conditions de vie.

Docajou est une petite localité rurale de la commune du

Belladère, Département du centre d'Haïti.

Marie-Claudette Ciriaque y est née. Son père en

était un leader estimé. « Le jugement de cet homme

était respecté par tous les citoyens de Docajou »

raconte Madame Ciriaque. À sa mort, la population s'est sentie

orpheline. Qui allait trouver les solutions à leurs

problèmes? Cet apitoiement a agacé MarieClaudette

Ciriaque. Pour sûr, son père n'aurait pas

apprécié l'abattement des citoyens de Docajou.

Déterminée, ce serait elle qui prendrait la relève.

En 1995, Marie-Claudette Ciriaque et les femmes de la place

créaient donc Epmandok.

Haïti est le pays le plus pauvre de la planète. Les

moyens dont disposent Epmandok sont en deçà des

besoins de l'association. MarieClaudette Ciriaque est à la

recherche constante de financement et d'aide de toutes sortes. Elle

' fait de la représentation partout, toutes communautés

culturelles confondues. Elle organise beaucoup d'activités

pour amasser de l'argent. Elle s'adjoint la collaboration

d'artistes et d'organismes haïtiens pour monter des spectacles

bénéfices. Elle va aussi chercher le partenariat de la

communauté montréalaise. Plus de 100 Québécois

lui prêtent main forte dans ses quêtes.

Marie-Claudette Ciriaque s'adresse aux dames du

Centre d'alphabétisation de Docajou lors de la

cérémonie d'ouverture le 29 avril 2001

On lui remet de l'argent, du matériel scolaire qui ne sert

plus, et diverses autres choses dont des services gratuits de

traduction français / créole. Epmandok est

enregistré ici et en Haïti, Toutefois c'est au

Québec que Marie-Claudette Ciriaque recherche des subventions.

Devant notre étonnement, elle explique qu'un dossier

d'intéressement a été remis à la première

dame de la République d'Haïti, Madame Préval, lors

de son dernier passage à Montréal. Epmandok est

dans l'attente d'une réponse. Toutefois, vue l'urgence des

tâches à accomplir, mieux vaut se tourner vers des

sources de financement aux rentrées plus rapides.

Marie-Claudette Ciriaque est d'une polyvalence remarquable. Elle

est détentrice d'un diplôme d'études secondaires en

secrétariat général mais souhaiterait être

davantage instruite, notamment en informatique. Elle a la

conviction que si elle était plus scolarisée, elle serait

davantage stratégique et ses efforts porteraient plus. Mais,

poursuit-elle, si j'étais plus intellectuelle, peut-être

que mes actions seraient des exercices de réflexion

sociologique. Et les femmes de Docajou ont des besoins tellement

pressants. Il faut avoir davantage une opinion sur la

reconstruction du centre communautaire détruit par l'ouragan

Georges en 1998 ou sur la recherche de médicaments pour les

victimes du viol de l'an dernier.

Marie-Claudette Ciriaque, assise, honorée lors

du Mois de l'Histoire des Noirs.

Consciente de disposer de peu de ressources, Marie-Claudette

Ciriaque limite son intervention a Docajou et se désole de ne

pouvoir aider Haïti en entier. Son dévouement à la

cause de Epmandok est quotidien. C'est pourquoi la ville de

Montréal l'honorait au printemps dernier lors du Mois de

l'Histoire des noirs. Lorsqu'on lui demande pourquoi ce

bénévolat, qui tient presque de la

vocation missionnaire, elle répond : Parce

que je suis née pour servir et pour faire avancer

l'humanité. Récemment lors d'une entrevue à la

télévision haïtienne, l'animateur lui demandait si

elle n'avait pas l'impression de s'être engagée dans un

tunnel sans fin, avec l'impossibilité de faire marche

arrière. Elle a réfléchi et a répondu à

l'animateur : « Non. Mais, a-t-elle ajouté, si je devais

me retirer de Epmandok, qui serait

la nouvelle MarieClaudette Ciriaque pour assurer la

continuité? »

Et elle termine en disant : AMEN

Pour l'éducation et le développement

En 1968, six immigrants égyptiens fondaient les Partenaires

de l'Association de la HauteÉgypte (PACHE), une corporation

ayant pour but de soutenir un organisme égyptien,

l'Association de la Haute-Égypte (ACHE). La mission de l'ACHE

est d'améliorer l'enseignement scolaire et de favoriser le

développement social en Haute-Égypte. Le fondateur de

TACHE avait la conviction profonde que la scolarisation des

Égyptiens les plus pauvres serait Tune des solutions pour

contrer les problèmes de pauvreté, d'ignorance et de

maladie. C'est ainsi que depuis plus de 30 ans, les

bénévoles montréalais de PACHE mènent des

campagnes de financement en organisant des activités, dont le

Bal du Fallah.

Les premiers immigrants égyptiens se sont installés au

Québec durant les années 60. Ils ont quitté leur

pays pour diverses raisons (désaccords religieux, politique,

etc.). Ces nouveaux Canado-Égyptiens étaient pour la

plupart de condition aisée et détenteurs de diplômes

universitaires. Ils avaient pour souvenirs une Égypte aux

réalités différentes; l'Égypte paysanne dont

les habitants, les fellahs2, connaissaient des vies difficiles, et

l'Égypte citadine, plus raffinée, et peut-être

insouciante quant au sort de ses nécessiteux.

Parti du Caire, un délégué de l'ACHE est venu

rencontrer la communauté égyptienne de Montréal. Il

émettait le souhait que tous « deviennent d'excellents

citoyens canadiens sans toutefois jamais oublier l'Égypte dans

leurs cœurs ». Sensible aux idéaux de TACHE, une

petite équipe de bénévoles créait PACHE. En

1969, ils ont amassé 500 $ et finançaient un premier

projet. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de dollars qui sont

recueillis par l'organisation.

Recueillir une pareille somme, et ceci presque entièrement

lors de la soirée du Bal du Fallah, est le privilège

d'une communauté bien nantie. Le programme-souvenir de

l'événement compte de nombreuses publicités et

messages payés par des gens d'affaires prospères et

connus. Ce sont là des signes que la communauté !

égyptienne est bien établie au Québec. Mais

malgré cette aisance, on veut réduire au minimum

les frais inhérents à l'organisation

d'activités, par souci d'envoyer le plus d'argent

en Égypte. Chacun

des aspects de la

planification des événements est assumé par

les bénévoles membres de PACHE, l'orga nisation ne

comptant aucun employé rémunéré à

son service.

À la lueur des sommes amassées, chaque

année, le conseil d'administration de PACHE

détermine le projet auquel il veut s'associer

(construction d'écoles, alphabétisation des fem

mes, travaux d'urbanisme, etc.). Les sommes recueillies sont

dirigées vers l'Égypte et sont assignées

à ce projet. PACHE a aussi intéressé à

ses entreprises des organismes québécois et canadiens qui

sont devenus des partenaires ponctuels pour des programmes

précis. Mentionnons entre autres l'ACDI, Jeunesse du Monde,

Carrefour solidarités internationales. Coopération

nord-sud en éducation, Développement et paix.

Comme plusieurs organismes issus des communautés

culturelles, à moyen terme, PACHE devra régler un

problème : la relève chez les Canado-Égyptiens de

seconde génération. Ces derniers sont nés ici et

leurs racines sont au Québec. Ils n'ont pas les souvenus

d'Égypte de leurs parents et se sentent moins interpellés

par les préoccupations de PACHE L'organisation a

déjà plus de 30 ans. Les membres qui la composent

souhaitent que lent œuvre se poursuive même lorsqu'ils

auront quitté. On songe envoyer en Haute-Égypte quelques

jeunes adultes afin des les sensibiliser à la cause. Une fois

sur place, pense-t-on, ils comprendront la nécessité de

continuer le travail de PACHE parce qu'ils auront mis des visages

et des noms à leurs frères et sœurs d'Égypte.

Deux jeunes personnes siègent également au conseil

d'administration à l'invitation des administrateurs

aînés.

Ce sont autant d'initiatives qui permettront à PACHE de

perpétuer les idéaux de l'organisation.

Rami Hamam

Nancy Neamtan. Présidente Chantier de l'Économie

sociale

« II existe des voies qu'un peu partout, dans les quartiers

des villes centrales, dans les régions, dans les

collectivités, des hommes et des femmes ont commencé

d'explorer. Ils ne demandent pas mieux que d'aller plus vite, plus

loin, en associant à leurs démarches un plus grand nombre

de nos concitoyens. Si, un peu partout et dans les milieux les plus

divers, le mot partenariat revient si souvent pour décrire ces

voies, c'est bien pour exprimer une vérité : la

solidarité peut nourrir l'innovation. En favorisant les

rapprochements autour de ce qui apparaît essentiel, elle donne

des formes concrètes à ce qu'on appelle la qualité

des milieux de vie. Elle donne des forces et des moyens qui rendent

possibles des audaces parfois insoupçonnées. Un milieu

solidaire peut faire de grandes choses [...] » Nancy Neamtan,

présidente Chantier de l'Économie sociale Extrait du

rapport Osons la solidarité

Dans le documentaire Vers une terre promise I Toward a Promised

Land (1997) de la cinéaste Ina Fichman, on voit cette

même Nancy Neamtan interprétant des pièces de

musique traditionnelle québécoise. Nancy Neamtan est

juive. Sa famille s'est installée au Québec voilà

plusieurs années et elle est de la deuxième

génération.

Nancy Neamtan vit Montréal. Elle est diplômée de

l'Université McGill en littérature anglaise et non pas en

économie comme le laisserait croire ses présentes

fonctions. Elle croit que son engagement bénévole lui a

permis de développer au fils des années les

compétences qui sont les siennes maintenant. Depuis longtemps,

elle œuvre au sein d'organismes se préoccupant de causes

sociales : coopérative alimentaire, organisation des droits

des assistés sociaux, associations de locataires, etc. «

À force de travailler dans des groupes qui cherchaient à

résoudre des problèmes sociaux, j'ai fini par

démystifier « l'économie » affirme-t-elle.

D'ailleurs, elle maîtrise si bien le sujet qu'elle est

invitée régulièrement lors de tribune publique. Son

opinion diffère parfois de celles de ses vis-à-vis

délégués par les institutions financières.

Aujourd'hui, elle est Présidente du Chantier de

l'économie sociale. Elle siège comme représentante

des organismes communautaires à la Commission des partenaires du marché du travail. Au nombre

de ses expériences, mentionnons aussi les postes occupés

comme directeure-générale du RESO (1989-96),

membre-fondatrice de l'Institut de formation en développement

économique communautaire, et membre du conseil

d'administration de Centraide (1992-1994).

Madame Neamtan est d'avis que l'économie est dictée

par nos choix faits en tant que société. «

L'économie n'est surtout pas un phénomène sur lequel

les citoyens ne peuvent exercer aucune influence »

ajoute-t-elle. La santé de notre communauté est

tributaire de rengagement des hommes et des femmes qui y vivent. Le

bénévolat dans des groupes communautaires contribue

certainement à améliorer la qualité de vie de

tous.

D'où lui viennent ses valeurs ? Sont-elles celles

véhiculés par la communauté juive ? « En partie

oui » réfléchit-elle à haute voix. Bien

entendu, on imagine davantage les dames juives participer à

des cocktails bénéfices dans les salons de

résidences somptueuses, mais il y a aussi des Neamtan qui

donne du temps dans des quartiers comme Saint-Henri. Les

pratiquants de la religion juive sont tenus de donner à la

communauté. (Certains ouvrages publiés annuellement

listent les dons en argent faits par les familles

réputées généreuses.) Nancy Neamtan, juive,

donne autrement et incite ses enfants à suivre ses traces.

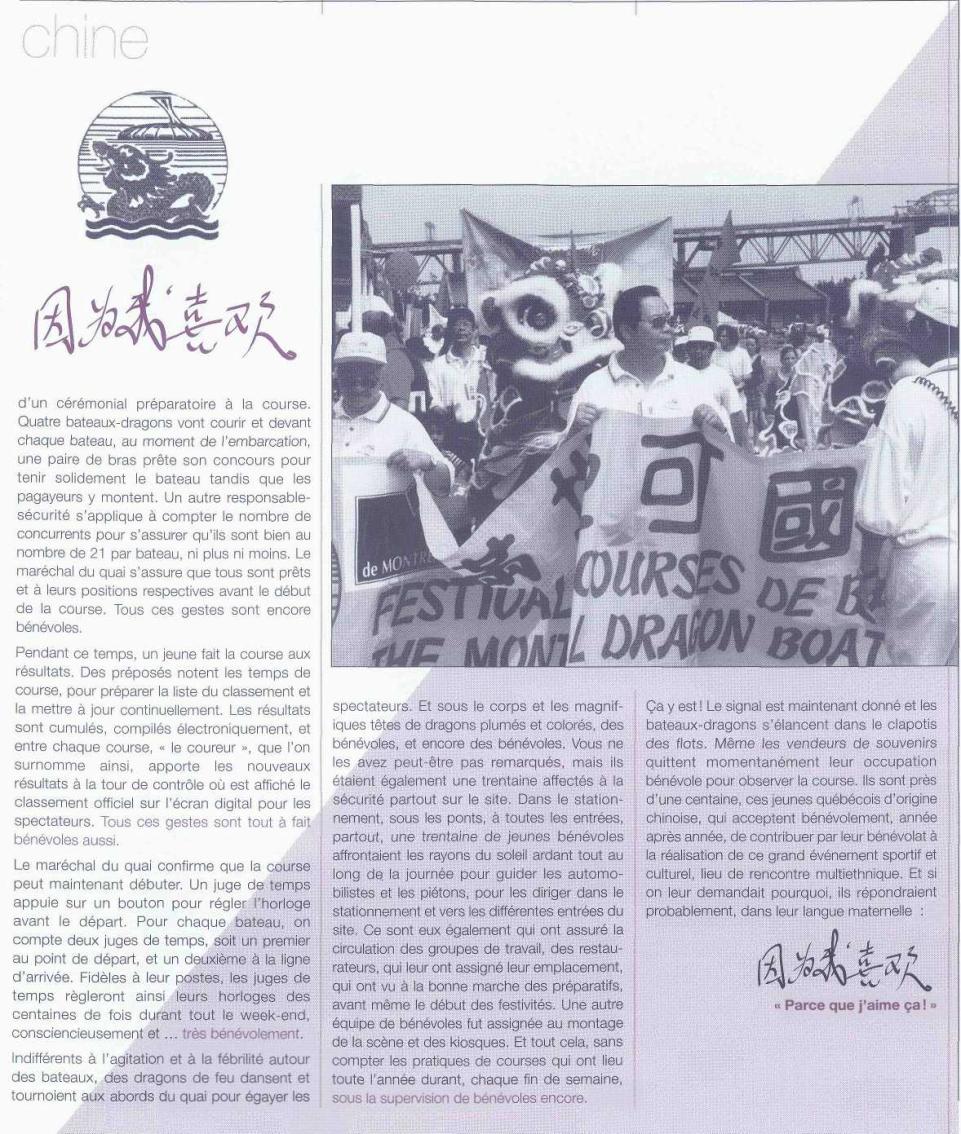

Les courses de bateaux-dragons sont à la Chine ce que le hockey

est au Québec, c'est-à-dire un sport national. Elles

tirent leur origine d'un grand périple naval de 278 av. J.-C,

où des habitants d'un village chinois traversèrent la

rivière à bord de bateaux-dragons battant des coups de

gongs et tambours pour chasser les mauvais esprits et sauver

l'âme du poète patriotique Chu Yuan qui s'était

suicidé en se jetant dans cette rivière. Depuis,

les Chinois commémorent cet important moment de leur histoire

en organisant des courses de bateaux-dragons.

Et ce Festival International des courses de bateaux-dragons de

Montréal est également une occasion pour la

communauté chinoise de Montréal de se faire

connaître davantage et de tisser des liens avec les autres

communautés du Québec. De nombreux

québécois ayant

adopté des enfants chinois y assistent avec grand

intérêt afin d'offrir à leurs enfants une parcelle

de leur héritage ancestral.

Voici arrivé le grand momentum de la course. Deux grandes

associations de familles chinoises vont maintenant se mesurer

à des québécois et des améticains. L'annonceur

appelle au microphone les cinq prochaines équipes

participantes et tous attendent ce moment crucial de la course avec

impatience. Les paris vont bon train. Les pagayeurs

réchauffent leurs muscles.

Environ 113 équipes

participent, chaque année, à ce Festival

international des courses de bateaux-dragons de

Montréal, depuis maintenant 6 ans. Des équipes

réunissant des participants de diverses origines, des

québécois d'origine chinoise principalement bien

sûr, mais également des québécois de souche,

des américains et parfois même des compétiteurs

venant d'Europe et d'Asie. Des étudiants, des pompiers,

des banquiers, des grandes familles chinoises,

des associations diverses, des femmes

ayant vaincu un cancer du sein, etc., de même que de

nombreuses entreprises qui y ont aussi leur équipe :

Bombardier, Le Casino de Montréal, l'Institut de Cardiologie,

l'Hôpital Mont Sinaï, Motorola, Nortel Networks, Alis

Technologies, etc., bref, un événement réunissant

des individus de toutes origines ethniques, culturelles et de

divers secteurs d'activités.

L'annonceur appelle les équipes afin qu'elles se

réunissent et se préparent à la course.

Préalablement, au comptoir d'enregistrement, un responsable a

noté le nom de tous les participants. Côté

sécurité, un préposé dirige les équipes

vers leur quai et retient la foule des spectateurs aux abords du

bassin. Un fait est à noter : tous ces gestes sont

entièrement bénévoles.

Tous les yeux sont maintenant posés sur les pagayeurs qui

prennent place silencieusement dans les bateaux sous l'œil

protecteur du dragon. En effet, l'oeil du dragon à la proue

des bateaux est réputé protéger des mauvais esprits

grâce à une opération pratiquée lors

par Margrit Schmuki

Journaliste bénévole

Pourquoi quitter son pays natal, la Suisse, pour exercer le

métier d'agriculteur dans un pays étranger ?

Tout d'abord il faut comprendre que la Suisse occupe une

superficie qui est 38 fois plus petite que celle de la province du

Québec, qu'une grande partie de son territoire est couverte de

montagnes, que sa population est d'environ 6,5 millions d'habitants

et que le développement industriel et urbain prennent de plus

en plus de place. L'ensemble de ces conditions laisse bien peu de

place à l'agriculture et a incité plusieurs personnes du

domaine à quitter la Suisse pour se trouver du travail à

l'étranger. Entre les années 1950 et 1970, ces personnes

se sont surtout dirigées vers la Californie, le Wisconsin ou

l'Australie. Lorsqu'en 1975, les États-Unis ont fermé fa

porte aux immigrants européens, les gens se sont tournés

vers le Canada. Entre 1977 et 1995, plusieurs familles provenant de

la Suisse se sont établies sur des terres du Québec, de

l'Ontario, de l'Alberta et de partout au Canada. Lorsque nous

étions en Suisse, mon époux et moi travaillions sur une

terre que nous avions en location. Les contrats étaient d'une

durée de trois ans et nous nous trouvions dans une situation

qui nous ne garantissait aucune sécurité. Au début

des années 1980, une des solutions qui s'offraient à nous

était de quitter le pays pour l'étranger. Ce fut une

décision assez difficile qui nous a demandé

énormément de courage, puisque cela signifiait de quitter

ce que nous connaissions te mieux pour une terre, une culture et

une langue nouvelle. Mais l'idée d'être propriétaire

nous a grandement aidé à prendre notre décision.

Pour favoriser l'intégration, les combats de lutte

suisse

Au printemps 1983, cinq familles originaires de la Suisse ont

fondé le Club de Lutte Suisse du Centre du Québec. Au

cours des premières années, ils organisaient une

fête par année, l'occasion était parfaite pour nouer

des liens dans la communauté et assister à des

événements folkloriques et sportifs comme les

compétitions de lutte suisse. Ces fêtes sont

extrêmement appréciées par la communauté suisse

du Québec, puisqu'elles permettent de se rencontrer et de

faire de nouvelles connaissances. Ces événements ont

également permis des échanges intéressants avec la

communauté québécoise, puisque les jeunes ont

commencé à inviter les amis qu'ils avaient à

l'école et peu à peu les gens ont développé un

certain intérêt pour cet événement

rassembleur.

Pour organiser ces fêtes, il y a un comité de cinq

personnes qui travaillent à titre bénévole et qui

organisent quatre compétitions de lutte. Les lutteurs sont

récompensés par des prix de toute sorte allant de cloches

traditionnelles, à des meubles, tableaux, outils, etc. Ces

prix, qui attirent de plus en plus de jeunes de partout, sont

achetés avec l'argent rapporté par les commanditaires de

l'événement. Aux fêtes, nous servons des saucisses,

des grillades, des pâtisseries et des vins suisses. Tous les

profits occasionnés par ces ventes sont directement

réinvestis dans l'organisation et l'achat de prix pour les

prochains événements. À la compétition sportive

vient également s'ajouter le folklore. Tout au long de la

journée, il y a des prestations de Jodel (chant traditionnel),

de cor des alpes, d'accordéon, de cloches et de claquage de

fouet. Le soir, nous organisons une soirée amicale où

suisses et québécois se retrouvent pour chanter, danser

et fraterniser.

Perpétuer la tradition, perpétuer l'amitié

Nous espérons que le club pourra continuer à remplir

son rôle de rassembleur pour plusieurs années encore et

que les générations suivantes s'engageront à faire

du bénévolat. Il y a plusieurs de nos membres qui sont

également bénévoles dans d'autres clubs, comme les

jeunes ruraux, le comité international, la relève

agricole, etc. Pour nous, la plus grande récompense

réside dans le fait d'organiser un événement qui

plaît et qui réunit les gens.

L'espéranto n'est pas seulement une langue : c'est aussi le

lien qui unit une communauté évaluée à deux

millions de personnes disséminées sur les cinq

continents. La langue, l'histoire et la culture de l'espéranto

sont supportées, depuis maintenant 114 ans, par le levier

extraordinaire que représente l'engagement bénévole

des espérantophones locaux.

Par Jessy LaPointe. Secrétaire Société

québécoise d'espéranto

Pour de nombreux parents, la course du samedi matin succède à

celle des jours de semaine. Mais au lieu de déposer leurs

rejetons àl'école, ils les conduisent à la natation,

au karaté, à la gymnastique et autres activités du

genre. Or pour des centaines de jeunes Québécois,

le samedi est aussi consacré à l'étude.

Encadrés par des professeurs et des bénévoles, ces

écoliers de fin de semaine étudient la langue et sa

culture de leurs aînés. C'est le cas pour plusieurs

enfants d'origine portugaise qui fréquentent l'École du

samedi.

Lors d'une récente mission économique dans un

état américain, Monsieur Bernard Landry racontait qu'ils

étaient nombreux, les Québécois qui parlaient deux

et trois langues. Cette particularité est souvent le fait

d'enfants d'immigrants qui dès un très jeune âge

s'expriment dans la langue de leurs parents, mais également en

français et en anglais. Les deux enfants de Madame Joaquina

Pires, bénévole à l'école portugaise Santa

Cruz, ont cette chance.

Joaquina Pires occupe le poste de Conseillère en affaires

interculturelles de la Direction générale de la Division

des affaires interculturelles de la Ville de Montréal. Madame

Pires est d'origine portugaise, mais elle travaille au quotidien

avec l'ensemble de la centaine de communautés présentes

dans la métropole. C'est une ambassadrice éloquente de la

richesse qu'apporte la diversité culturelle. Mais encore plus

que son mandat à la ville de Montréal, elle a

intégré le discours professionnel à son quotidien.

Tous les samedis matins, elle assure bénévolement la

surveillance des petits qui se rendent à « L'école

du samedi ».

« Le gouvernement du Québec et le ministère de

l'Éducation, explique-t-elle, ont mis sur pied le progamme

d'enseignement des langues d'origine (PELO) ». En effet,

depuis 22 ans, PELO offre aux élèves des communautés

culturelles la possibilité d'améliorer la connaissance de

la langue et de la culture d'origine.

Ces cours sont dispensés strictement dans les régions

qui recensent un nombre suffisant d'élèves. Certains

groupes ethniques se sont montrés alertes à implanter ces

cours, leur poids démographique et le lobby exercé

justifiant qu'on leur fournisse les moyens de s'organiser. Les

cours ont lieu du lundi au vendredi, généralement avant

ou après les heures régulières. Les cours sont

assurés par des enseignants qui appliquent des programmes

financés et agréés par le ministère de

l'Éducation et les commissions scolaires.

Mais pour la communauté portugaise, c'est surtout la fin de

semaine que ça se passe. Du moins pour certains petits

québécois d'origine portugaise qui s'inscrivent à

l'école du samedi. Ces écoles existaient déjà

avant que le PELO ne soit créé et fonctionnent en

complémentarité du programme du gouvernement du

Québec. Actuellement, elles s'autofinancent à 100 %, bien

qu'il y a quelques années le gouvernement accordait un certain

appui financier. Chaque samedi matin, deux écoles primaires,

dont l'école Santa Cruz, qui abrite 22 classes de la

maternelle à la sixième année, et une école

secondaire sont fréquentées par les jeunes

Québécois qui apprennent la langue et la culture

portugaises. Quoique dispensés en milieu communautaire, ces

cours sont crédités au dossier académique. Certains

enfants fréquentent à la fois le cours du PELO et

l'école du samedi.

Pour rendre les écoles communautaires possibles, et ne

bénéficiant d'aucune subvention du gouvernement, des

frais d'inscription d'une centaine de dollars pour l'année

sont facturés aux élèves. Le budget va à payer

les enseignants et la location des locaux. Les salaires versés

sont minimes mais les professeurs sont là en partie parce

qu'ils adhèrent aux objectifs établis par le conseil

d'administration du centre communautaire, objectifs qui tiennent

compte des orientations prescrites par le comité de parents.

Le gouvernement portugais assure la formation des professeurs. Mais

pour garantir la viabilité des écoles communautaires et

par souci de saine gestion, 30 parents bénévoles à

raison de 6 heures / semaine, assurent l'encadrement des

écoliers.

Parfois, pense Madame Pires, la bonne marche des écoles

communautaires tout comme celle du programme PELO se construit sur

la motivation des parents, qui la transposent à leurs enfants.

Ce sont 4 heures additionnelles qui s'ajoutent à l'horaire des

écoliers... et de surcroît le samedi, comme pour les

élèves de l'école Santa Cruz. Des enfants arrivent

à trouver lourd ces périodes supplémentaires. C'est

peut être ce pourquoi les adolescents ont tendance à

décrocher. Ils veulent leur congé comme les

Québécois et il y a cet emploi de fin de semaine qu'ils

ont trouvé. Mais Madame Pires est d'avis qu'on peut maintenir

l'enthousiasme en expliquant ce que l'école peut leur

apporter.

Madame Pires raconte qu'il y a cette dame d'un autre âge

qui cuisine chaque fin de semaine des gâteaux pour la

collation des petits. Elle vend ses pâtisseries au prix

coûtant mais les offre gracieusement aux enfants qui

n'auraient pas déjeuné. Représentatives d'une

certaine réalité montréalaise, quelques familles de

la communauté éprouvent des difficultés

économiques. C'est pourquoi les parents bénévoles de

Santa Cruz organisent de temps à autres des activités de

financement et les argents amassés permettent l'inscription

des petits dont les parents n'auraient pas les moyens de

défrayer les frais de scolarité.

Le ministère de l'éducation également

De nombreuses recherches ont démontré l'effet

bénéfique de l'apprentissage et de la maîtrise de la

langue d'origine sur l'attitude de l'élève, sur son

développement affectif et cognitif ainsi que sur son estime de

lui-même. D'autres études sur les transferts

linguistiques ont démontré que la langue maternelle peut

faciliter l'apprentissage du français comme langue

seconde.

Les objectifs du programme d'enseignement de la langue

d'origine (PELO)

- Maintenir et améliorer les connaissances de base et les

habiletés langagières de l'élève

- Favoriser les attitudes propres à le rendre capable de

communiquer dans sa langue d'origine et d'apprécier sa culture

afin de renforcer son estime de lui-même et son sentiment

d'identité

- Offrir du support aux apprentissages d'élèves

immigrants en situation de grand retard scolaire

- Faciliter le dialogue interculturel par l'apprentissage d'une

troisième langue

Les effectifs d'élèves en 2000-2001 à la

Commission scolaire de Montréal

- 1910 élèves (86 % langue d'origine, 14 %

troisième langue)

- 28 écoles primaires (regroupement 1, 3, 5 et 6)

- 12 langues : arabe, cambodgien, chinois, créole, espagnol,

hindi, italien, laotien, portugais, tamoul, turc et vietnamien

- 106 groupes-classes