Anglophones/Francophones |

|||

|

Université de Moncton |

166/3862 |

soit |

4,2% anglophone |

|

Université Sainte-Anne |

82/76 |

soit |

52,0% anglophone |

|

University of New Brunswick |

6790/348 |

soit |

5,1% francophone |

|

Saint Thomas University |

1174/39 |

soit |

3,3% francophone |

|

Mount Allison University |

1696/10 |

soit |

0,5% francophone |

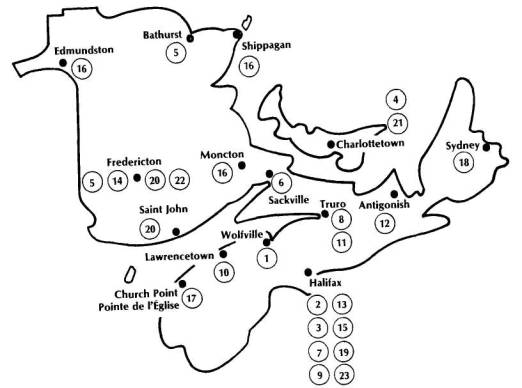

TABLEAU II : Les institutions postsecondaires

Légende:

- Acadia University

- Atlantic School of Theology

- Dalhousie University

- Holland College

- Maritime Forest Ranger School (Fredericton & Bathurst)

- Mount Allison University

- Mount St. Vincent University

- Nova Scotia Agricultural College

- Nova Scotia College of Art & Design

- Nova Scotia Land Survey Institute

- Nova Scotia Teachers College

- St. Francis Xavier University

- Saint Mary's University

- St. Thomas University

- Technical University of Nova Scotia

- Université de Moncton (Moncton, Edmunston & Shippagan)

- Université Sainte-Anne

- University College of Cape Breton

- University of King's College

- University of New Brunswick (Fredericton & Saint John)

- University of Prince Edward Island

- New Brunswick Community College/college communautaire du NouveauBrunswick (Head Office/Siège social) Campuses/Campus: Bathurst, Campbellton, Edmunston, Grand Falls/Grand Sault, Moncton, Saint John & Woodstock

- Nova Scotia Institute of Technology

TABLEAU III : Programmes du 2e cycle actuels et projetés dans les Maritimes |

|||

Programmes |

en anglais |

Actuels en français |

Projetés pour la période 84-87 |

|

Éducation |

|

|

|

|

Éducation |

X |

X |

|

|

Éducation physique |

X |

|

X |

|

Arts visuels |

|

|

|

|

Arts visuels |

X |

|

|

|

Humanités |

|

|

|

|

Études classiques |

X |

|

|

|

Langues modernes et litt. |

X |

|

|

|

Littérature comparée |

|

|

X |

|

Anglais |

X |

|

|

|

Français |

X |

X |

|

|

Histoire et études régionales |

X |

X |

|

|

Philosophie |

X |

X(tp) |

X |

|

Sciences bibliothécaires |

X |

|

|

|

Théologie |

X |

|

|

|

Sciences sociales |

|

|

|

|

Anthropologie |

X |

|

|

|

Études acadiennes |

|

|

X |

|

MAA |

X |

X |

XXX |

|

MAP |

X |

X |

|

|

Économique |

X |

X |

|

|

Droit |

X |

|

|

|

Environnement |

X |

|

X |

|

Science politique |

X |

|

|

|

Psychologie |

X |

X |

|

|

Services sociaux |

X |

Q |

X |

|

Sociologie |

X |

|

|

|

Sciences agricoles/biologiques |

|

|

|

|

Biochimie |

X |

|

X |

|

Biologie |

X |

X |

|

|

Sciences ménagères |

|

X |

|

|

Science des vivres |

X |

|

|

|

Professions de la santé |

|

|

|

|

Art dentaire |

X |

|

|

|

Sciences médicales |

X |

|

|

|

Pharmacie |

X |

|

|

|

Sciences infirmières |

X |

|

|

|

Audiologie et orthophonie |

X |

Q |

|

|

Génie et sciences appliquées |

|

|

|

|

Architecture |

X |

|

|

|

Génie |

X |

X |

|

|

Sciences forestières |

X |

|

|

|

Mathématiques/Sciences physiques |

|

|

|

|

Informatique |

X |

|

|

|

Mathématique |

X |

|

|

|

Chimie |

X |

X |

|

|

Géologie |

X |

|

|

|

Physique |

X |

X |

|

|

Nota Bene: Q signifie programme disponible par l'entente Québec- N.-B. |

|||

TABLEAU IV |

||||||||||||||||

|

Programmes contingentés |

||||||||||||||||

|

Historique des inscriptions des étudiants du Nouveau-Brunswick au Québec |

||||||||||||||||

|

Discipline |

69 |

70 |

71 |

72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

80 |

81 |

82 |

83 |

84 |

|

70 |

71 |

72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

80 |

81 |

82 |

83 |

84 |

85 |

|

|

Médecine |

11 |

16 |

22 |

34 |

33 |

19 |

19 |

22 |

23 |

24 |

29 |

35 |

38 |

43 |

49 |

53 |

|

Art dentaire |

|

|

|

|

|

15 |

17 |

18 |

21 |

19 |

19 |

21 |

19 |

14 |

14 |

9 |

|

Médecine |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

vétérinaire |

|

|

|

|

|

2 |

4 |

6 |

7 |

7 |

5 |

3 |

3 |

3 |

4 |

7 |

|

Pharmacie |

|

|

|

|

|

1 |

5 |

12 |

11 |

10 |

9 |

10 |

12 |

15 |

13 |

12 |

|

Hygiène |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dentaire |

|

|

|

|

|

- |

- |

1 |

- |

1 |

- |

2 |

2 |

2 |

4 |

2 |

|

Service |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

social |

|

|

|

|

|

2 |

2 |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Génie agricole |

|

|

|

|

|

6 |

18 |

21 |

15 |

7 |

10 |

6 |

3 |

- |

3 |

3 |

|

Audiologie/ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

orthophonie |

|

|

|

|

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

1 |

1 |

3 |

4 |

|

Ergothérapie |

|

|

|

|

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

4 |

5 |

7 |

8 |

|

Physiothérapie |

|

|

|

|

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

3 |

7 |

8 |

8 |

|

Optométrie |

|

|

|

|

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

4 |

6 |

8 |

6 |

|

Total |

11 |

16 |

22 |

34 |

33 |

45 |

65 |

80 |

78 |

68 |

72 |

84 |

89 |

% |

113 |

112 |

|

TABLEAU V |

|||||

|

Inscriptions en génie |

|||||

|

|

1980/81 |

1981/82 |

1982/83 |

1983/84 |

1984/85 |

|

University of New Brunswick |

|||||

|

Total |

1054 |

1164 |

1261 |

1269 |

1297 |

|

Francophone |

104 |

106 |

106 |

107 |

98 |

|

Université de Moncton |

|||||

|

Total |

165 |

192 |

211 |

235 |

221 |

|

Anglophone |

0 |

2 |

3 |

2 |

1 |

|

TABLEAU VI |

||||||

|

Inscriptions en informatique (1er cycle) |

||||||

|

|

|

1980/81 |

1981/82 |

1982/83 |

1983/84 |

1984/85 |

|

University of New Brunswick |

||||||

|

Total |

|

269 |

343 |

444 |

463 |

514 |

|

Francophone |

|

24 |

36 |

35 |

43 |

41 |

|

Université de Moncton |

||||||

|

Total |

|

0 |

80 |

138 |

185 |

161 |

|

Anglophone |

|

0 |

2 |

5 |

5 |

6 |

|

TABLEAU VII |

|||||||||||

|

Inscriptions en droit |

|||||||||||

|

|

1971 |

1974 |

1975 1976 |

1977 |

1978 |

1979 |

1980 |

1981 |

1982 |

1983 |

1984 |

|

1972 |

1975 |

1976 1977 |

1978 |

1979 |

1980 |

1981 |

1982 |

1983 |

1984 |

1985 |

|

|

University of New Brunswick |

|||||||||||

|

Total |

|

|

|

|

|

|

223 |

211 |

201 |

197 |

197 |

|

Francophone |

16-19 |

18 |

9 5 |

4 |

1 |

2 |

8 |

7 |

7 |

5 |

4 |

|

Université de Moncton |

|

|

|

|

|

|

59 |

60 |

48 |

58 |

64 |

|

Total |

|

|

|

|

|

|

67 |

72 |

62 |

69 |

73 |

|

Anglophone |

|

|

|

|

|

|

8 |

12 |

14 |

11 |

9 |

|

TABLEAU VIII |

|||||

|

Inscriptions en sciences forestières |

|||||

|

|

1980/81 |

1981/82 |

1982/83 |

1983/84 |

1984/85 |

|

University of New Brunswick |

|||||

|

Total |

291 |

273 |

287 |

264 |

231 |

|

Francophone |

8 |

10 |

10 |

8 |

12 |

|

TABLEAU IX |

|||||||||||

|

Demandes d'admission par des étudiants francophones aux programmes d'instruction juridique offerts par les établissements des Maritimes: |

|||||||||||

|

|

71 |

72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

80 |

|

|

University of New Brunswick |

20 |

29 |

31 |

31 |

N/A |

33* |

31 |

14 |

10 |

17 |

|

|

Université de Moncton |

|

|

|

|

|

|

|

98 |

102 |

72 |

|

|

Dalhousie University |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

|

|

Étudiants francophones admis aux programmes d'instruction juridique dans les Maritimes: |

|

||||||||||

|

University of New Brunswick |

16 |

19 |

19 |

18 |

N/A |

9* |

5 |

4 |

1 |

2 |

|

|

Université de Moncton |

|

|

|

|

|

|

|

37 |

61 |

43 |

|

|

(inscrits) |

|

|

|

|

|

|

|

|

(31) |

(34) |

(29) |

|

Dalhousie University |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

|

|

*Au cours de l'année académique 1976-77, l'University of New Brunswick a offert des cours en langue française. |

|||||||||||

L'impact négatif de l'arrivée des élèves d'immersion

par Claire Beauchemin

À titre de commentatrice, je veux aborder l'un des points soulevés par monsieur Schweiger, à savoir l'impact de l'arrivée des premiers diplômés des écoles d'immersion dans les programmes universitaires en langue française.

Parmi les participants à ce colloque, certains s'intéressent principalement aux étudiants de l'école d'immersion, d'autres aux étudiants francophones de langue maternelle française3, tandis que d'autres se préoccupent davantage de l'aspect administratif de l'intégration des «immergés» dans les programmes universitaires destinés aux francophones. Par ailleurs, la province d'origine des participants, et plus précisément le caractère linguistique de leur institution, conjugué à la force démographique respective des deux groupes linguistiques qui la fréquentent, rendent compte de réalités différentes perçues et vécues par chacun. Conséquemment, les perspectives diffèrent en fonction de ces éléments.

Je tiens donc à préciser que la perspective que j'adopte se rapporte spécifiquement à l'épanouissement culturel et linguistique des francophones au sein des institutions bilingues de l'Ontario: mes commentaires se limitent à cette réalité.

J'avouerai dès maintenant que je partage l'hésitation dont parlait monsieur Schweiger devant l'intégration pure et simple des «immergés» dans les cours universitaires créés à l'intention des francophones. On sait qu'en Ontario, le nombre d'élèves inscrits aux écoles d'immersion s'avère très important et même, qu'il va croissant. Présentement, ce nombre équivaut à celui des élèves inscrits dans les écoles de langue française. Bien sûr, nous devons nous réjouir à l'idée que les anglophones apprennent le français. Cependant, cette constatation doit être présente à l'esprit dans l'étude de la question qui nous préoccupe. Il me paraît essentiel que les francophones se penchent sur certains résultats de recherche en rapport avec la performance des «immergés», afin que leur intégration éventuelle se réalise en tenant compte des conséquences qui en résulteront inévitablement.

La question doit être abordée à deux niveaux, à savoir l'impact quantitatif et l'impact qualitatif de l'intégration des «immergés» aux cours et aux programmes en français.

On peut concevoir de grands avantages à l'idée que les élèves des écoles d'immersion vont s'inscrire aux programmes en français offerts par les universités bilingues de l'Ontario. En effet, un nombre plus grand d'étudiants permettra d'offrir plus de cours en français car la gamme de cours offerts est en fonction des effectifs. En sciences par exemple, on peut concevoir que tout le programme, et non seulement un nombre limité de cours, pourra être offert grâce à l'arrivée des «immergés».

Cependant, cet avantage quantitatif doitil constituer notre seul guide dans l'étude du problème? L'épanouissement de l'éducation postsecondaire de la minorité francoontarienne doit-il être dépendant de la venue des anglophones des cours d'immersion?

À mon avis, l'impact quantitatif comporte des limites: on ne saurait préconiser l'intégration pure et simple des «immergés» sans tenir compte de l'impact qualitatif d'une telle mesure auprès des francophones.

On peut se demander si les étudiants issus des écoles d'immersion ont une compétence linguistique équivalente à celle des francophones, ainsi que l'affirment assez souvent certains adeptes de l'immersion. Selon Richmond (1984), même si ces étudiants «ont tendance à se croire parfaitement bilingues» (p. 114), ceux-ci ne ressemblent guère aux superétudiants que l'on croyait former par le biais des écoles d'immersion. Un nombre croissant de recherches corroborent ce point de vue. À l'appui, je rappellerai quelques résultats de recherche.* Richmond (1984) a comparé les résultats au test de classement chez trois groupes: 1) les anglophones ayant suivi un programme traditionnel, 2) les anglophones ayant suivi un programme d'immersion et 3) les francophones:

«(...) les résultats du groupe d'immersion (...) se trouvent bien plus proches de ceux du groupe traditionnel que de ceux des francophones. Ces mêmes résultats se répètent aussi au niveau de chacun des sous-tests», (p. 114)

Puis il ajoute que «les anciens des programmes d'immersion ont un avantage assez fort sur le groupe traditionnel, bien qu'ils se situent assez loin du niveau linguistique des francophones» (p. 114). Je renvois les lecteurs qui s'intéressent à l'article de l'auteur. Il suffit de dire ici que le mythe selon lequel les étudiants issus des écoles d'immersion possèdent une compétence en français équivalente et même parfois supérieure à celle des francophones n'a que peu de fondement. D'autres chercheurs (Baetens-Beardsmore, 1982; Mougeon, Heller, Beniak et Canale, 1984; Harley, 1984; Swain et Lapkin, 1984; etc.) ont également signalé les limites de l'immersion. À cet effet, le linguiste G. Bibeau (1984) écrivait: «L'immersion (...) a beaucoup promis, (elle) a beaucoup donné, mais (elle) n'a pas permis de rendre les enfants aussi bilingues qu'on l'espérait.» (p. 114).

Comment expliquer cette situation? Il semblerait qu'après avoir atteint le stade de l'apprentissage de la langue qui leur permet de se faire comprendre par leur enseignant et par les autres élèves, les «immergés» ne cherchent pas à atteindre un seuil de compétence comparable à celui des francophones, faute de motivation sociale suffisamment forte: la valeur instrumentale de la langue semble suffire dans la majorité des cas.

Il est également intéressant de s'arrêter sur le comportement langagier du professeur qui enseigne à des étudiants éprouvant des difficultés linguistiques. Dans une expérience d'apprentissage de la langue seconde à l'université, par le truchement de l'enseignement d'une discipline, soit la psychologie, on a constaté (à l'examen du cours enregistré sur ruban magnétoscopique et à l'aide d'autres données) que le professeur ajustait automatiquement sa langue à celle de ses étudiants, afin de leur faciliter la transmission du contenu du cours (voir Edwards, Wesche et al. 1984). Or, si les «immergés» se trouvaient intégrés au groupe des étudiants francophones au sein des mêmes cours universitaires, cette adaptation, voire simplification artificielle de la langue du professeur, ne se produirait-elle pas tout autant? Les francophones alors souffriraient inévitablement de cet appauvrissement linguistique.

Mougeon, Heller, Beniak et Canale (1984) ont comparé la compétence linguistique de trois groupes d'élèves franco-ontariens à savoir 1) les franco-dominants, lesquels communiquent souvent ou toujours en français au foyer, 2) les anglo-dominants, lesquels communiquent souvent ou toujours en anglais au foyer et 3) les bilingues, lesquels communiquent aussi souvent, ou presque aussi souvent, dans une langue que dans l'autre. Par ailleurs, ces auteurs citent quatre études4 dans lesquelles on a comparé le français parlé des élèves francophones à celui des élèves d'immersion et ils affirment que: «Dans les quatre cas, on a pu constater qu'à niveau de scolarité égal, les élèves d'immersion commettaient plus d'erreurs que les anglo-dominants et à plus forte raison que les francodominants et les bilingues», (p. 327) Plus loin, ils ajoutent :

«(...) les enseignants sont d'avis qu'ils (les anglo-dominants) ont un effet retardant sur les franco-dominants pour ce qui est de l'apprentissage du français et des autres matières», (p. 346) Or, si les anglo-dominants on un effet retardant sur les franco-dominants, à plus forte raison les «immergés», si l'on se rappelle d'une part leur performance linguistique (voir les quatre recherches relevées par Mougeon et al.) et d'autre part, les résultats enregistrés par Richmond.

S'il est un domaine universitaire qui nécessite une protection linguistique, c'est bien celui de la formation des enseignants. Depuis quelques années, le nombre d'anglophones qui demandent (et qui obtiennent!) l'admission au programme menant au brevet d'enseignement de l'Ontario va croissant. Nous avons eu maintes fois l'occasion de constater que la qualité linguistique laisse beaucoup à désirer de même que l'engagement envers le fait francophone. Nous ne saurions nous montrer trop exigeants à l'endroit des candidats qui se destinent à l'enseignement auprès des élèves francophones dans les écoles primaires et secondaires de l'Ontario. Et que dire de la transmission des valeurs culturelles francophones... Les enseignants qui participent au projet éducatif des écoles de langue maternelle française ont comme mandat moral de faciliter l'intégration culturelle des élèves dans le milieu francoontarien. Et pour qu'ils puissent aider les élèves à s'intégrer à leur groupe linguistique minoritaire, ils doivent eux-mêmes «habiter» cette langue et cette culture.

En conclusion, j'admets que l'intégration des «immergés» peut vraisemblablement se faire dans les universités bilingues. Cependant, il faut trouver une formule qui le permette sans que les francophones en soient les victimes, comme dans les écoles mixtes de l'Ontario.

Ce qu'il faut bien comprendre des remarques que j'ai formulées au sujet de la compétence linguistique des «immergés», ce n'est pas simplement le fait qu'ils commettent des erreurs ou qu'ils soient les seuls à le faire. Les études les plus élémentaires en linguistique permettent de se rendre à l'évidence que les francophones eux aussi en commettent: il en est ainsi dans toutes les langues. Ce qu'il faut plutôt retenir, c'est le fait que chez les «immergés», dont il est ici question, le français demeure une langue seconde et que ces derniers se sentent beaucoup plus à l'aise dans leur langue maternelle. Or, dans un cours universitaire où les francophones se trouveraient réunis avec les anglophones, ce serait faire preuve d'un grand optimisme que de croire que la langue de communication serait le français. Dès que les étudiants seraient laissés à eux-mêmes, dans le contexte d'une institution bilingue où les francophones sont démographiquement minoritaires, la langue d'échange deviendrait l'anglais. Du reste, c'est déjà le cas présentement dans un cours qui s'adresse à des enseignants qui se destinent à l'enseignement du français en immersion.

Pouvons-nous donc fermer les yeux devant les conséquences que subiraient inévitablement les francophones dans leur milieu universitaire? L'épanouissement culturel et linguistique des Franco-Ontariens pourrait-il être favorisé par l'intégration des «immergés» aux cours universitaires en français? Permettez-moi d'en douter. Devonsnous, en tant que groupe linguistique minoritaire, accepter cette mesure comme solution à l'élargissement de la gamme des cours et des programmes en français? Je ne le crois pas. Je suis plutôt d'avis que des programmes d'accès à l'égalité doivent être mis sur pied, afin de corriger les lacunes du passé et de promouvoir la qualité de l'éducation universitaire des Franco-Ontariens.

Appendice

Références

BAETENS-BEARDSMORE, H. Bilingualism : Basic Principles. Clevedon, Avon: Tieto Ltd., 1982.

BENIAK, E. MOUGEON, R. et CANALE, M. Compléments infinitifs des verbes de mouvement en français ontarien, dans Linguistische Berichte, vol. 64, 1979, pp. 34-49.

BENIAK, E. MOUGEON, R. et COTÉ, N. Acquisition of French Pronominal Verbs by Groups of Young Monolingual and Bilingual Canadian Students, dans The Sixth Lacus Forum, sous la direction de J. Copeland et P. Davis. Columbia, South Carolina: Hornbeam Press, 1980.

BIBEAU, G. Tout ce qui brille..., dans Langue et Soc/été, No. 12, 1984, pp. 46-49.

CANALE, M., MOUGEON, R. et BENIAK, E. «Acquisition of some Grammatical Elements in English and French by Monolingual and Bilingual Canadian Students», dans La Revue canadienne des langues vivantes, vol. 34, no. 3, 1978, pp. 505-524.

EDWARDS, H., WESCHE, M., KRASHEN, S., CLÉMENT, R. et KRUIDENIER, B. Second Language Acquisition Through SubjectMatter Learning: A Study of Sheltered Psychology Classes at the University of Ottawa, dans La Revue canadienne des langues vivantes, vol. 41, No. 2, 1984, pp. 268-282.

HARLEY, B. Mais apprennent-ils vraiment le français? dans Langue et Soc/été, No. 12, 1984, pp. 57-63.

MOUGEON, R., HELLER, M., BENIAK, E. et CANALE, M. Acquisition et enseignement du français en situation minoritaire : le cas des Franco-Ontariens, dans La Revue canadienne des langues vivantes, vol. 41, No. 2,1984, pp. 315-335.

RICHMOND, J. «Superétudiants ou superproblème?», dans La Revue de l'Université Laurentienne, vol. 17, No. 1, 1984, pp. 113-119.

SWAIN, M. et LAPKIN, S. Evaluating Bilingual Education : A Canadian Case Study, Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd., 1982.

L 'engagement «français» des élèves de l'immersion n'est pas de la frime

par Janice Sargent

J'ai le plaisir de représenter devant vous une association nationale de parents, Canadian Parents for French, dont le but est de promouvoir, à travers le Canada, l'étude du français comme langue seconde.

La F.F.H.Q. et notre association se sont déjà mis d'accord l'année dernière pour signer une entente afin de promouvoir l'étude du français, à tous les niveaux scolaires, au Canada.

Canadian Parents for French est une organisation qui fut fondée en 1977 par un groupe de 35 parents; elle compte aujourd'hui plus de 7,000 familles membres. Elle a appuyé, dans toutes les provinces du Canada, l'enseignement aux enfants du français, langue seconde. L'énorme succès du phénomène de l'immersion est dû en bonne partie aux efforts de cette association à travers le pays, aux niveaux local et provincial.

Récemment, Canadian Parents for French s'est intéressé en particulier aux études postsecondaires. Ici à Ottawa, par exemple, M. Russ McGillivray, éducateur bien connu de la région, a effectué pour notre chapitre local du CPF un sondage auprès des étudiants en immersion du niveau secondaire (11e et 12e années), pour préciser les attentes de ces élèves dans la perspective d'études universitaires. Plus de la moitié des répondants ont dit qu'ils voudraient continuer à maintenir leur langue seconde, ou à poursuivre, au moins en partie, leurs études en français au niveau universitaire.

Ces élèves reconnaissent qu'ils ont besoin de suivre des cours dans leur deuxième langue s'ils veulent devenir vraiment bilingues. Tandis qu'ils sont, d'après l'étude de M. McGillivray, confiants de pouvoir parler et de comprendre le français à la sortie du secondaire, ils ont moins confiance en leur capacité de «l'écrit et de la grammaire».

L'idée que ces étudiants puissent, au niveau universitaire, suivre des cours offerts en français dans leur domaine choisi revêt néanmoins beaucoup d'attrait. Mais ils hésitent, étant donné leurs «carences» dans leur langue seconde, à faire des études universitaires entièrement en français.

Les universités pourront-elles s'adapter à ce nouveau groupe? Voudront-elles, par exemple, et comme le fait déjà l'Université d'Ottawa, offrir la possibilité de suivre des cours en français mais d'écrire, si on le préfère, les examens en anglais? Offriront-elles des programmes vraiment bilingues, c'est-àdire où on aurait le choix, en se spécialisant dans un certain domaine, de suivre quelquesuns de ses cours dans la langue seconde tout en suivant d'autres dans sa langue première?

Les institutions universitaires anglophones auront à s'adapter autant - et même plus - que celles de langue française, et devraient faire un effort non seulement pour accueillir les diplômés des cours d'immersion, mais aussi pour attirer des étudiants francophones qui voudraient éventuellement poursuivre leurs études postsecondaires dans une institution de langue anglaise, tout en conservant leur langue maternelle.

Même au niveau élémentaire en Ontario, les chercheurs ont noté chez les enfants en immersion, une plus grande tolérance envers

les minorités, et une plus grande estime des différents groupes linguistiques et culturels qui forment notre grand pays. À mon avis, il y aurait grand intérêt à consolider nos gains, tout en respectant les différences entre les deux grands groupes culturels du Canada. On doit travailler d'un commun accord à l'amélioration des services éducatifs en français pour tous les jeunes Canadiens, afin d'offrir des services bilingues au public dans nos communautés locales.

Résumé de la discussion

Répondant à la prise de position de madame Beauchemin, certains participants à cet atelier affirment que peu importe les dangers (qu'on peut toujours amoindrir, à leur avis), l'admission des étudiants anglophones des cours d'immersion dans les institutions francophones est nécessaire pour deux raisons: d'abord, ils permettent d'augmenter les effectifs des étudiants, surtout dans l'ouest canadien où le nombre d'étudiants de langue française est peu élevé; ensuite, il est sain que deux langues et deux cultures s'interinfluencent. Les professeurs André Obadia, de l'Université Simon Fraser, et Bernard St-Jacques, de l'Université de Colombie-Britannique, estiment d'ailleurs à cet égard que les études citées par madame Beauchemin ne disent pas tout.

Dans la discussion et l'échange animé qui suivit, on fit valoir que l'on ne peut s'opposer, dans un système de libertés politiques et sociales comme le nôtre, à ce que des gens «bien intentionnés» dans leur désir d'apprentissage de la langue et de la culture de langue française, soient admis dans nos institutions. On devrait cependant s'assurer que leur intégration s'effectue de façon à respecter les valeurs et la culture des étudiants de langue maternelle française.

On souligne également que des études sont en cours, à la Faculté d'éducation, de l'Université d'Ottawa, sur la compétence linguistique des étudiants anglophones ayant suivi le cours d'immersion en français. Le rapport du groupe de travail chargé de cette recherche est prévu pour juin 1986. Il devrait apporter plus de lumière sur la question.

Enfin, il a été mentionné qu'on a noté - ailleurs que dans les endroits où ont été effectuées les études citées par madame Beauchemin - que le français parlé d'un bon nombre d'anglophones était,dans bien des cas, fort acceptable. C'est pourquoi on a besoin d'études plus fouillées, comparant les milieux, les institutions et les individus.

B- Les programmes collégiaux

Cet atelier visait à effectuer une réflexion sur l'intégration (possible, souhaitable?) des programmes des collèges et de ceux du ministère de l'Emploi et de l'Immigration. Les participants ont eu à se pencher sur une question d'importance: la formation, reliée à l'ensemble des emplois disponibles sur le marché, est-elle possible?

Madame Adrienne McLaughlin, viceprésidente à l'enseignement au Collège Algonquin, dresse la liste des programmes et ententes possibles entre les collèges communautaires. Elle fait état des progrès accomplis récemment et souligne qu'il s'agit d'un dossier chaud à la direction concernée au ministère de l'Emploi.

Monsieur Gérard Raymond, directeur de l'Institut de technologie de Bathurst, note que le S.P.P.C. (Système de protection des professions au Canada) constitue un outil important pour connaître l'offre et la demande de main d'oeuvre malgré le fait que ce système comporte parfois des retards de dix mois.

Quant à M. Alcide Gour, doyen au Collège Cambrian de Sudbury, il estime que les collèges communautaires devront faire preuve de plus de flexibilité et devront offrir dorénavant des programmes donnant accès à des emplois vraiment disponibles. Il ajoute que l'aide de l'entreprise privée sera nécessaire si l'on veut adapter les programmes aux changements du milieu.

De nouveaux défis

par Adrienne McLaughlin

Introduction

Le rapport Apprendre à gagner sa vie au Canada nous souligne que: «Tandis que le Canada marche à grands pas vers les progrès technologiques, l'une des infrastructures les plus importantes, l'éducation, court de graves dangers.»

D'après ce rapport, le système de travail va changer, les aptitudes actuelles seront moins en demande et de nouvelles aptitudes verront le jour de plus en plus rapidement. «Les aptitudes acquises pendant la jeunesse ne restent sans doute pas valables pendant toute la vie» nous dit-on. Le recyclage, le perfectionnement et la mise à jour deviendront des éléments inhérents à la vie.

Nous savons aussi que des boulversements surviendront dans le marché du travail. Le nombre d'emplois diminuera sensiblement dans le secteur de la fabrication; il diminuera légèrement dans celui de l'agriculture; il augmentera considérablement dans celui des services. Cinquante pour cent des emplois du secteur des services seront liés à la collecte de renseignements, à la gestion et à la diffusion de l'information.

On prévoit qu'en l'an 2000, 75% des «unités» familiales auront deux revenus et tous les quatre ou cinq ans, l'un des partenaires cherchera à acquérir de nouvelles connaissances et compétences, rendues nécessaires par les progrès technologiques et les changements du marché de l'emploi.

Un autre rapport intitulé Apprendre: un défi pour la vie, publié en mars 1984, recommande, entre autres, les mesures suivantes: le congé-éducation payé; le soutien aux personnes défavorisées en matière d'éducation; la levée des obstacles à l'éducation des

adultes; la création de postes de délégués à l'éducation dans les milieux de travail; la création de conseils locaux de formation.

1) Impact des changements

Je voudrais vous communiquer mes impressions sur l'incidence que tous ces changements auront sur les collèges communautaires, et voir avec vous comment nous pouvons faire face à ce nouveau défi.

Disons tout d'abord que les collèges communautaires, relativement jeunes, ne sont pas encore devenus trop rigides ni trop structurés. Ils sont en bonne position pour faire face à ces changements. Voici comment j'envisage ces changements.

Un nombre croissant d'adultes chercheront à s'instruire, afin d'acquérir de nouvelles compétences. La formation de base, c'est-àdire apprendre à lire, à écrire, à compter, à communiquer et à résoudre des problèmes, prendra une importance primordiale pour que la personne puisse par la suite avoir accès à la formation à divers moments de sa vie et dans diverses circonstances.

Il faudra réorganiser et restructurer les programmes d'éducation pour les adapter aux besoins et aux modes d'apprentissage des adultes qui auront besoin de recyclage. Les programmes d'éducation devront être variés, tant au niveau des modes d'enseignement que des locaux, pour répondre aux besoins des étudiants adultes qui n'ont pas toujours la possibilité de se rendre dans un établissement donné, ou pour lesquels l'établissement ne possède pas les installations ou l'équipement nécessaire et aussi pour promouvoir le concept de formation et d'éducation continue.

L'horaire des cours devra être modifié pour répondre aux besoins d'une nouvelle clientèle qu'on ne peut intégrer dans l'horaire courant de 9 à 17 heures. Notre conception de l'étudiant doit changer: de l'être plutôt passif qui ne faisait que gober des données, il devient un participant actif qui doit se soumettre à un apprentissage permanent, étalé sur toute sa vie, afin d'acquérir diverses compétences qui lui permettront de survivre dans un milieu complexe. Autrefois, les étudiants étaient des élèves à court terme; leur programme d'études s'étalait sur une période relativement courte, alors que leur formation devait durer toute leur vie (carrière). Aujourd'hui, les étudiants sont plutôt des élèves à long terme; ce sont des employés qui ont des besoins d'apprentissage permanents ou supplémentaires liés directement à leur travail.

Le rôle du professeur doit également changer. Lui qui était une source d'information et de connaissances sera désormais chargé de motiver et de conseiller l'étudiant; de l'aider à établir et à atteindre ses objectifs, en déterminant et en organisant les activités d'apprentissage dont il a besoin. Les ressources devront être affectées à des activités telles que le perfectionnement et l'adaptation des programmes d'études existants; l'établissement de nouvelles méthodes d'enseignement; la création de nouveaux programmes; la coordination des activités scolaires avec celles du secteur privé, afin de procurer aux étudiants une expérience de travail sérieuse et valable; et la mise au point de services de soutien essentiels, sans lesquels la participation de l'étudiant adulte risque d'être compromise (exemples: allocations pour déplacements, frais de garde...)

Les collèges communautaires de l'Ontario peuvent-ils relever ces défis? Je crois que oui. En fait, ils ont déjà un bon nombre de caractéristiques qui pourraient, si on les exploite adéquatement, fort bien répondre aux besoins nouveaux en matière d'éducation. Ces caractéristiques sont les suivantes: - parmi les 22 collèges de l'Ontario, il y en a 6, bien répartis à travers la province, qui permettent aux étudiants du secondaire et aux adultes d'avoir accès à cet enseignement en français;

- La collection impressionnante de programmes, tant généraux que spécialisés, qu'il est possible de modifier et d'adapter aux besoins: changements du milieu de travail et d'une clientèle faite d'adultes et de jeunes;

- Une relation bien établie avec le monde de l'industrie;

- Un mécanisme de mise au point et de prestation de programmes (faits sur mesure) pour répondre aux besoins précis de l'industrie;

- Un système d'éducation permanente très réussi, axé sur les besoins des adultes;

- Un système de services de soutien souple: orientation professionnelle, aide financière, centres de documentation;

- Une expérience assez étendue et fructueuse dans le domaine des stages, de l'expérience de travail et de la formation en utilisant un modèle d'éducation coopérative;

- De nombreux contacts et ressources dans la collectivité par l'intermédiaire des comités consultatifs sur les programmes;

- Une longue et heureuse expérience de coopération avec l'industrie et les conseils locaux de formation dans la mise sur pied de programmes de formation tels que les programmes f.c.i, et o.e.p.o.;

- Un milieu attrayant pour l'étudiant adulte grâce à la variété des activités, à la diversité de la population étudiante et à l'accent placé sur l'acquisition d'habiletés axées directement sur le milieu de travail;

- La compétence et la réussite de nombreux collèges dans la prestation d'activités éducatives à divers endroits de la collectivité (plutôt qu'à un campus donné).

2) De nouvelles voies

Je voudrais formuler quelques recommandations visant à assurer un soutien aux collèges communautaires dans leurs efforts de réponse aux nouveau défis.

Dans la subvention qui leur est accordée, les collèges devraient recevoir des fonds destinés à des activités de création: création de nouveaux modes d'enseignement (plus souples et moins dépendants des limites d'espace et de temps); création de méthodes d'apprentissage individualisées; créations de nouveaux programmes.

Les nombreux programmes de formation existants, tels que les cours préparatoires à la formation professionnelle (C.P.F.P.), la préparation fondamentale à l'emploi (P.F.E.), la préparation élémentaire à un emploi (P.F.E.) et le programme de formation technique (P.F.T.) devraient être réunis en un seul programme de formation à l'emploi.

Ce programme serait réparti en modules et serait basé sur les aptitudes à compter, à lire, à écrire, à communiquer, à résoudre des problèmes. Pour chacun des modules, on mettrait au point des unités d'apprentissage que les étudiants pourraient utiliser par euxmêmes. Ces modules seraient adaptés à l'enseignement à distance, pouvant tirer profit de différents supports, par exemple les télécommunications.

Un module centré sur les aptitudes nécessaires à la carrière deviendrait partie intégrante du programme, afin de permettre à l'étudiant adulte de planifier une formation ultérieure ou à celui qui n'a pas encore fait de choix. L'admission au programme se ferait à intervalles réguliers pendant l'année ou même continuellement.

L'étudiant pourraient avancer à son propre rythme, dans une limite de temps globale. On instaurerait un système d'exemptions pour divers modules, afin que soient reconnues les connaissances déjà acquises à l'école ou par l'expérience de vie.

Les programmes d'études centrés sur les aptitudes à acquérir en vue de carrières précises, tels que les cours de techniques du génie électronique, de montage électronique de précision, d'opération de microordinateurs et de programmation d'ordinateurs devraient être également offerts par modules, comprendre seulement des cours ayant trait aux aptitudes à acquérir et une certaine expérience de travail, être offerts là où réside le besoin de main d'oeuvre, être offerts de façon rationnelle à travers la province, afin d'éviter le chevauchement et le double emploi et, admettre des étudiants fréquemment au cours de l'année, et même continuellement.

Dans ce cas également, ils devraient permettre à l'étudiant d'avancer à son propre rythme dans une limite de temps globale et pourraient aussi comporter un système d'exemptions pour divers modules, afin que soient reconnues les connaissances déjà acquises, à l'école ou par l'expérience de vie.

Le ministère pourrait mettre au point un mécanisme de financement qui reconnaîtrait la valeur éducative et le coût des composantes de programme telles que la formation, en utilisant le modèle d'éducation coopératif, l'expérience de travail, etc.; les établissements d'enseignement administreraient les fonds reçus et les redistribueraient aux organismes et aux industries chargés de fournir l'expérience. Les ministères provinciaux et fédéraux devraient reconnaître, dans leur financement, que les programmes et services (faits sur mesure) offerts aux adultes entraînent un accroissement de services individualisés et, par conséquent, un besoin de ressources supplémentaires.

Il faudrait éclaircir le mandat des deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, afin que les ressources disponibles soient utilisées de façon complémentaire (O.E.P.O., Accès Carrière). Grâce à un financement spécial, les programmes postsecondaires, quelle que soit leur durée, pourraient être offerts aux adultes qui ont besoin de recyclage. Quatre ou cinq projets pilotes pourraient être financés en vue de mettre au point l'enseignement à distance de programmes ou de modules choisis, à l'aide de divers supports technologiques tels que les télécommunications, l'ordinateur, la correspondance, le satellite.

Les collèges devraient établir des mécanismes de communication avec les délégués à l'éducation que l'on se propose de nommer sur les lieux de travail.

Pour garder leur emploi, les enseignants des collèges communautaires devraient se recycler en connaissances techniques en retournant dans le monde de l'industrie. Les collèges pourraient établir des programmes d'échange entre les professeurs et les spécialistes de l'industrie, afin de se tenir à jour.

Conclusion

J'affirme que nous pouvons relever les nombreux défis qui nous attendent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir comment nous reconnaîtrons les compétences dont auront besoin les jeunes gens et les adultes de l'an 2010.

On doit cependant se demander si l'on devrait procéder en identifiant les besoins d'abord, la clientèle ensuite.

Cela va mieux, mais tout n'est pas parfait

par Gérard Raymond

Tout d'abord, je dois être d'accord, de façon générale, avec la présentation de madame McLaughlin. J'aimerais cependant soulever la question de disponibilité des emplois versus la formation sous un autre angle.

Je voudrais mentionner que le système de projection des professions au Canada (S.P.P.C.) est un outil important et constitue une bonne estimation de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre. Les projections du S.P.P.C. sont basées sur l'information provenant du monde des affaires, des milieux financiers, des gouvernements, des maisons d'enseignement, des entreprises, des syndicats et autres organismes.

Certaines difficultés sont éprouvées actuellement au niveau du S.P.P.C.; lorsque l'information est compilée, il est parfois déjà tard. En fait, dans plusieurs cas, 9 à 10 mois de formation se sont écoulés.

Pour les francophones, ça veut dire quoi? Et bien d'abord, les anglophones sont plus nombreux que nous. En grande partie, l'industrie est gérée par des anglophones. Cela rend nos chances moindres. On ne peut pas se permettre de former des francophones dans les domaines où il n'y a pas d'ouvertures. Il ne faut pas oublier que les anglophones sont plus nombreux à postuler les mêmes emplois. En conséquence, le S.P.P.C. devra être plus précis pour permettre aux francophones de minimiser les difficultés dans leur quête d'emplois.

Le S.P.P.C. manque également de coordination au niveau des renseignements. L'analyse n'est pas assez efficace et on y traite du court terme sans être assez précis en vertu du long terme. Dans certains cas, cela prend deux à trois ans pour que le gouvernement réagisse à des propositions concernant les besoins de main-d'oeuvre. Dans d'autres cas, l'influence politique joue un rôle dans la mise sur pied de certains programmes de formation, dans certaines des provinces où les francophones sont minoritaires. Cette influence, dans un contexte où nos représentants sont minoritaires, a un effet négatif sur l'équilibre formation versus les emplois disponibles pour les francophones.

Un autre facteur à considérer par rapport à cet équilibre est celui de la mobilité des employeurs. Concernant la situation économique que nous connaissons et le fait que dans plusieurs cas il y a deux revenus par famille, la mobilité est rendue plus difficile. Cela limite l'avancement ou les chances d'emplois.

Dans certaines provinces, l'industrie se retrouve dans des localités à majorité anglophone. Au Nouveau-Brunswick par exemple, la concentration des industries se retrouve au sud de la province, occasionnant des analyses et des sondages qui sont influencés par ce fait. Ce facteur ne rétablit donc pas l'équilibre avec les francophones du nord.

Encore un autre facteur à considérer est celui de la rentabilité des programmes de formation. Puisque nous sommes moins nombreux, il en coûte plus cher pour mettre sur pied des programmes de formation professionnelle et technique. C'est donc un facteur qui n'avantage pas les francophones.

La situation devrait cependant s'améliorer avec la venue de la révolution de l'information. En fait, je crois que la formation reliée à l'ensemble des emplois disponibles va se réaliser. Comment? D'abord les techniques du S.P.P.C., prenant en considération les taux de croissance, les taux d'inflation, la croissance de l'emploi, les perspectives économiques, la ventilation industrielle, le nombre d'intervenants, le nombre de finissants, leur compétence, la migration des travailleurs spécialisés, vont s'améliorer par la venue de l'informatique qui deviendra de plus en plus sophistiquée et à jour.

En plus, la formation deviendra plus généralisée. Par exemple dans le secteur de l'électronique, une formation de base permetà l'étudiant d'accéder au marché du travail pour ensuite revenir se spécialiser dans le tra domaine des ordinateurs, de l'instrumentation industrielle, des communications ou de l'électronique industrielle. Avec une telle flexibilité, il deviendra plus facile d'établir l'équilibre formation versus l'ensemble des emplois disponibles sur le marché du travail.

Des transformations importantes viennent vite. En ce sens, le gouvernement fédéral avec ses nouvelles initiatives visera à promouvoir les programmes qui répondent à une activité industrielle en voie de changement. Il faut donc faire pression pour que les francophones aient accès égal à ces programmes de formation et qu'on puisse non seulement avoir nôtre part, mais maintenir nos programmes en français. Et cela même s'ils coûtent chers!

En conséquence, il faut que les francophones mettent en place le plus tôt possible des mécanismes (ou des infrastructures) qui leur permettent d'avoir accès aux emplois disponibles.

Nous devons réaliser que nous sommes à la frontière d'un virage technologique, de la révolution de l'information. Des transformations importantes dans le monde de la formation devront être perçues dans l'affirmative si l'on veut répondre aux besoins de la maind'oeuvre de l'industrie de demain. Avec ces outils de base, nous serons plus en mesure d'envisager et de répondre à la demande de main-d'oeuvre de façon efficace et équitable.

Résumé de la discussion

Les participants ne manquent pas de commenter les données présentées. Ils encouragent la Fédération des francophones hors Québec à faire pression auprès du ministère fédéral de l'Emploi et de l'Immigration afin que des cours en formation professionnelle soient accessibles aux francophones hors Québec et que des mécanismes soient prévus afin que des négociations suivies aient lieu sur des dossiers comme l'enseignement individualisé, la création d'un réseau de communications permettant de mettre en commun les ressources humaines et techniques ainsi que l'établissement de banques de données sur le matériel didactique disponible aux enseignants francophones.

On évoque aussi la nécessité d'établir un programme de recherche concerté par une sorte de consortium regroupant les institutions d'enseignement collégial fréquentées par les francophones hors Québec. On propose également de chercher, dans les plus brefs délais, à voir à la création de comités provinciaux pour assurer à la base la mise sur pied d'un tel consortium.

Quant aux programmes de formation qui existent à l'heure actuelle, il serait souhaitable qu'ils soient mis à jour, qu'ils soient mieux «vendus» quand ils connaissent un certain succès dans certaines institutions et, finalement, qu'ils permettent une meilleure et plus rapide adaptation des diplômés de langue française aux besoins du marché.

DINER-CAUSERIE

L'avenir des minorités francophones: pour le Canada, un engagement à enrichir; pour le Québec, une réconciliation indispensable

Monsieur Jean-Louis Roy, directeur, Le Devoir

À cette occasion, la F.F.H.Q. a remis son prix Painchaud-Léger au DEVOIR «pour son importante contribution à la vie des communautés francophones partout au Canada. » Depuis les origines du Canada contemporain, la question du statut des minorités francophones hors Québec a occupé et occupe toujours une place centrale dans notre vie politique.

Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Comment ces communautés minoritaires se sont-elles développées ces vingt-cinq dernières années? Quelles sont les tâches qui s'imposent pour l'avenir? C'est ce bilan que j'aimerais parcourir avec vous, actif et passif, rétroactif et prospectif.

Dans un grand nombre de secteurs, ce bilan est favorable. Dans d'autres, il est toujours tragiquement déficitaire. On doit noter que le Québec n'aura été que de peu de soutien ces dernières années, faute d'une politique engagée, cohérente et constante. Il existe des domaines comme l'enseignement postsecondaire où la province majoritairement francophone pourrait et devrait jouer un rôle constructif et bienfaiteur.

- Nous parlons du devenir de communautés minoritaires où vivent plus de trois quart de millions de personnes, ce qui représente en fait un nombre supérieur à la population de quatre provinces canadiennes.

- Nous parlons du devenir de communautés minoritaires qui, conjuguées au Québec, donne sa pleine dimension au concept et à la réalité de la dualité canadienne, concept et réalité dont on ne s'éloigne jamais sans péril dans l'aménagement de notre régime politique.

- Nous parlons d'une catégorie spécifique de la société canadienne, catégorie que reconnaît nommément et spécifiquement la loi fondamentale de notre fédération.

Politiquement et en un certain sens, juridiquement, ces minorités prises comme un ensemble et liées au Québec participent à l'une des deux majorités canadiennes.

Comment comprendre autrement et expliquer les efforts déployés depuis un quart de siècle pour renouveler notre compréhension de leur situation, notre connaissance de leurs besoins et notre appui à leur développement? Comment comprendre autrement et expliquer leur incessante recherche d'un statut qui leur permette de durer et de se développer?

L'actif que nous devons consolider et enrichir est plus significatif qu'on ne le croit généralement.

La question qui nous réunit est l'une de celles qui a le plus évolué chez-nous depuis un quart de siècle. Nous devons prendre acte de cette évolution. Il serait en effet ennuyeux au plan de la connaissance, injuste au plan intellectuel, désincarné au plan politique, de l'aborder avec une problématique vieillie et en conséquence éloignée des faits. Les acquis apparaissent substantiels.

- Un colloque comme le nôtre aurait été impensable il y a 25 ans. Si quelques esprits visionnaires s'étaient lancés alors dans une pareille aventure, la base de leurs travaux aurait été infiniment plus mince que celle qui nous sert de référence et d'appui.

- Le caractère bilingue du Canada est plus solidement établi que jamais et notamment au plan constitutionnel.

- La Loi fédérale sur les langues officielles a porté loin le changement. Elle a produit des résultats importants dans l'ensemble du pays. Mais ce qui reste à faire pour en fixer les ultimes conséquences dans les faits, les institutions et nos vies, exigera l'engagement de générations successives.

- Nos tribunaux ont raffiné les textes constitutionnels et dégagé des voies vers l'égalité linguistique. La reconnaissance par la Cour d'appel de l'Ontario du droit pour la minorité à gérer ses propres écoles en plus de créer un précédent de taille, a redressé une injustice qui minait la survie de la minorité francophone. Le jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Forest a corrigé la plus scandaleuse transgression constitutionnelle de notre histoire.

- Les droits des minorités, comme je l'ai rappelé, ont acquis une reconnaissance constitutionnelle sans précédent. La province du Nouveau-Brunswick, ce premier territoire acadien, est officiellement bilingue. Le Manitoba l'est officiellement redevenu. Vous conviendrez cependant que le siècle perdu a changé la nature des choses pour la minorité de cette province.

- De nombreuses lois provinciales ont élargi partout les structures, les services et les investissements publics.

- Tout observateur un peu impartial reconnaîtra le changement de nature qui s'est opéré au Canada dans les investissements publics pour le développement des minorités, la consolidation et l'élargissement aussi des services qui leur sont offerts. Entre 1970 et 1982, le gouvernement du Canada a investi $1,8 milliard pour l'enseignement dans la langue des minorités.

- Les technologies nouvelles ont été mises à contribution. Elles rendront possibles des entreprises jusqu'ici bloquées, le nombre étant insuffisant pour les justifier.

- L'intérêt pour la langue française continue à s'élargir. À l'échelle du pays, le nombre d'inscriptions des jeunes anglophones dans les écoles d'immersion était de150,000 pour l'année 1984-85.

Bref, la lutte constante des minorités, l'effort de modernisation du Québec et le renouvellement de la politique fédérale depuis vingt ans en matière des droits minoritaires n'ont pas été vains. Des progrès ont été accomplis, des réseaux constitués, des réflexes créés.

Voilà l'oeuvre qui doit être complétée là où elle vit déjà, amorcée là où les résistances n'ont pas encore été vaincues.

Telle est la tâche des prochaines années: parfaire et créer les institutions de la francophonie canadienne hors Québec.

Même si cet actif n'est pas négligeable, le passif demeure lourd.

- La population francophone du Canada a connu une décroissance marquée entre 1961 et 1981, de 28,1 % à 25,7%. Le pourcentage des francophones qui abandonnent la langue française dans leur vie quotidienne a connu une croissance inquiétante entre 1971 et 1981, de 29,6% à 32,8%.

- Trop souvent encore, nous sommes témoins de manifestations réprouvant le droit des francophones à l'existence.

- La participation des francophones hors Québec aux études postsecondaires est partout moins forte que celle des majorités au sein desquelles elles vivent.

De la Nouvelle-Écosse à la ColombieBritannique, la carte de la scolarisation des minorités francophones est désolante. Elle est en fait une carte du sous-développement. Le retard est partout significatif, partout révélateur aussi d'une disparité profonde et historique, d'une discrimination systématique d'une ampleur considérable, force de déclin et d'appauvrissement.

Ces structures nouvelles ne sont pas susceptibles à elles seules et partout de faire la jonction entre la culture et la vie quotidienne, de créer un niveau d'excellence, cet aimant indispensable pour attirer et retenir les clientèles, de faire contrepoids à l'immense pression de la langue et des sollicitations diverses en provenance de la force majoritaire. Si ces structures surgissaient demain sur l'ensemble du territoire , et dans des conditions favorables tant à l'est qu'à l'ouest, il nous faudrait saluer un départ bien davantage qu'un point d'arrivée. Mais, malgré ces réserves, les institutions scolaires constituent, à n'en point douter, ce minimum indispensable dont le premier effet serait de libérer les minorités d'une lutte séculaire, dont le coût est proprement inestimable. Destinées par elles, dirigées par elles, ajustées par elles, ces institutions seraient plus susceptibles de faire le plein des jeunes générations, de stopper le décrochage chronique actuel, de promouvoir le recyclage et de devenir des centres de formation permanente dont les minorités ont un si évident besoin.

Mais le scolaire n'est pas à lui seul susceptible d'assurer le développement. C'est bien dans le degré d'affinité entre le milieu scolaire et la société ambiante que se dessine la différence entre la simple survie et le développement. D'où la nécessaire complémentarité entre le réseau scolaire et d'autres réseaux, sociaux, culturels et économiques.

J'ai cherché à établir un bilan qui soit près des réalités, qui tienne compte de l'évolution réelle du pays.

Ce bilan vous est connu.

Il est insuffisant pour satisfaire aux impératifs du développement économique des minorités, pour répondre à leurs droits et par rapport aux exigences incompressibles de la dualité canadienne.

Mais comment parfaire et créer les institutions de la francophonie canadienne hors Québec?

Est-ce là une tâche possible?

Est-ce là une tâche ajustée au possible historique?

L'évolution qui s'est produite au cours des vingt-cinq dernières années justifie un optimisme limité. La force constitutionnelle, l'évolution du statut des langues, les mouvements législatifs, les investissements publics convergent. Cet ensemble d'éléments exprime et consolide une direction qui a commencé à changer le destin des minorités. La tâche doit être complétée.

Le pays pourrait-il revenir sur ces engagements? Pourrait-il devenir autre chose que ce qu'il a commencé à être après tant de

décennies d'attente et de luttes si souvent perdues?

J'estime que le pays pourrait emprunter cette voie de la régression et notamment à la faveur des questions soulevées par l'équilibre des finances publiques. Il pourrait subtilement revenir sur ses engagements, réduire ses investissements dans ce domaine et laisser se perdre les acquis récents dans la longue durée.

Voilà où nous conduirait l'érosion de la volonté politique au niveau du gouvernement fédéral quant à l'avenir des minorités francophones du pays. Voilà où nous conduirait tout retard dans la réconciliation qui s'impose entre le Québec et les minorités francophones canadiennes.

Aucun scénario visant le développement des communautés francophones hors Québec n'est pensable sans ces deux prérequis.

La question des minorités constitue, dans l'ensemble des problèmes qui confrontent le gouvernement de la fédération, une question de nature particulière puisqu'elle se situe dans ce domaine privilégié que je nommerai le territoire intérieur du pays.

Ce territoire doit être revendiqué et défendu.

Certes, on peut imaginer des modèles différenciés de protection. Mais aucun recul dans les engagements, aucune forme dissimulée de retrait dans les investissements ne sauraient être tolérés. Si de tels mouvements devaient se produire, nous devrions alors les combattre comme on défend un territoire stratégique, pied à pied, quartier après quartier.

Je pose, en second lieu, la réconciliation du Québec avec les minorités francophones canadiennes comme tout à fait indispensable dans la conjoncture présente.

Dans un monde où les frontières ont largement perdu leur signification, dans un monde où la francophonie demeure un pari risqué, un pari qui pourrait être perdu dans le premier siècle du prochain millénaire, l'absence d'une politique québécoise des minorités francophones canadiennes constitue une absurdité historique et un scandale politique.

Mis à part des accolades stratégiques, quelques programmes ponctuels et des initiatives limitées prises par certaines institutions, Québec n'a aucune politique cohérente et constante visant le soutien et le support aux projets et aux institutions minoritaires.

Cette insensibilité est contraire aux traditions profondes du Québec, contraire aussi à ses intérêts immédiats et à moyen terme. Je ne trouve aucune justification à cette froide indifférence pour cette francophonie immédiate, fragments dans de nombreux cas du peuple québécois lui-même.

On nous dit que le Conseil des ministres du gouvernement québécois serait saisi dans les prochains jours d'un tel projet politique. Nous l'accueillerons et l'analyserons avec grand intérêt. Mais sera du domaine de l'inacceptable tout projet dont la motivation serait de pallier à la mise à l'écart de l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982. La statégie serait vraiment grosse. Personne ne devrait en être dupe. Toute politique québécoise d'appui aux institutions minoritaires ne doit pas être dissociée du maintien de l'article 23. Elle doit en être le complément.

À notre avis, une politique québécoise en ce domaine devrait comprendre notamment:

- des formules d'accord avec les autres gouvernements, formules qui ne soient pas dépendantes du concept de réciprocité. Ce concept et la politique qu'il inspire doivent l'un et l'autre être relégués aux oubliettes; à moins de consentir à pénaliser des victimes innocentes, à moins de consentir au troc des droits des minorités. Le progrès et l'évolution des sociétés ne s'accomplissent pas de cette manière;

- les initiatives d'appui aux institutions postsecondaires des minorités et particulièrement dans les domaines des technologies nouvelles et des sciences de la santé;

- la définition d'un cadre de coopération pour les institutions québécoises d'enseignement supérieur et leurs correspondants dans les communautés francophones du pays;

- la création d'un institut québécois de recherche sur les minorités francophones au Canada;

- des prévisions budgétaires pour permettre de mesurer le volume et le rythme prévus de l'effort consenti.

Nous sommes réunis ici pour essayer d'imaginer l'avenir, pour réfléchir à certains scénarios visant des formules d'aide aux communautés francophones hors Québec et notamment dans le domaine de l'enseignement postsecondaire.

S'il est vrai, comme l'ont démontré de nombreuses recherches, que le niveau de scolarisation des francophones hors Québec est intimement lié à l'accès aux études secondaires et postsecondaires en français, la question qui nous rassemble vise donc le coeur des choses: la survie même des minorités.

En guise de conclusion, je vous propose quelques pistes de réflexion susceptibles de consolider et d'élargir ce qui existe déjà et d'identifier des entreprises nécessaires et possibles.

Au plan politique, j'ai déjà signalé l'importance de la contribution du gouvernement canadien et la nécessité d'une politique québécoise de réconciliation et d'appui aux communautés francophones hors Québec.

Mais le développement de l'enseignement postsecondaire en français hors Québec suppose aussi une volonté politique au niveau des gouvernements provinciaux. Cette volonté politique doit se manifester notamment dans les domaines suivants:

- renforcement dans chaque ministère de l'Éducation des structures visant le service aux minorités francophones et réévaluation du statut de ceux qui en sont responsables, là où cela s'impose. À l'exception des provinces de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, et dans ce dernier cas d'une manière partielle, la situation actuelle apparaît partout insuffisante;

- la gestion des gouvernements scolaires locaux, l'obtention de budgets de rattrapage et la mise en place de programmes d'action positive constituent partout des priorités évidentes.

À l'est et à l'ouest, à Moncton et dans les institutions de la grande région des Prairies, bien que les situations soient proprement incomparables, l'obtention de budgets de rattrapage et la nécessité de programmes d'action positive répondent l'une et l'autre à la nécessité de combler des retards notoires. Ces derniers sont communs et notamment dans les secteurs des sciences et des technologies, des sciences de la santé et de l'administration.

Dans la province de l'Ontario, qui est à la fois la plus riche du pays et celle qui compte la plus populeuse minorité francophone, un récent diagnostic a fait apparaître de nouveau l'ampleur du problème que pose le retard des francophones à l'accès aux études postsecondaires.

La Commission Bovey n'a pas cherché à dissimuler une situation injuste et inacceptable. En effet, le taux d'inscription des FrancoOntariens aux études universitaires est inférieur de plus de 50% au taux d'inscription des autres Ontariens. La solution à ce problème, conclut le rapport, requerra des investissements nouveaux et majeurs.

Au plan des institutions elles-mêmes, un fait domine, troublant et significatif. Hors du Québec, il n'y a pas, à quelques exceptions près, de très grandes institutions postsecondaires unilingues francophones.

L'Université de Moncton constitue un cas d'exception, d'où son importance pour l'est du pays, les Acadiens et la francophonie canadienne tout entière.

Mes amis Acadiens me permettront de citer ici l'un des chercheurs les plus actifs de cette institution. Dans un document préparé pour ce colloque, ce dernier rappelait l'immense fossé, à tous les points de vue: équipements, recherche, faiblesse des infrastructures qui existe toujours entre l'Université de Moncton et les autres établissements d'enseignement supérieur anglophones de l'est du Canada.

L'expérience conduite en NouvelleÉcosse à la Pointe-de-l'Église fait de l'Université Sainte-Anne une pièce indispensable dans le réseau des institutions francophones hors Québec.

Au centre du pays, dans la province où nous sommes, il n'y a pas d'institution d'enseignement postsecondaire unilingue française. Chacun de nous connaît la situation qui prévaut à l'Université d'Ottawa et à l'Université Laurentienne. Chacun de nous apprécie aussi à sa juste valeur les efforts déployés et les résultats obtenus par le Collège Glendon affilié à York University.

Ce n'est certes pas réduire arbitrairement l'ampleur du service historique rendu à la francophonie canadienne et spécialement à la minorité franco-ontarienne que de signaler la nécessité absolue de rééquilibrer, dans le cas de l'université Laurentienne, de consolider dans le cas de l'Université d'Ottawa, les rapports entre les deux composantes linguistiques. De fixer aussi des critères qui assurent dans le long terme la viabilité et le développement dans toutes les disciplines de cette dualité affichée officiellement sur une réalité qui ne lui ressemble pas.

Celui qui se scandaliserait de l'absence d'une grande institution universitaire francophone dans la province la plus riche du Canada et où vit la plus importante minorité francophone, serait-il si éloigné des exigences canadiennes les plus pressantes?

Notre traversée du pays nous conduit dans cette grande région de l'ouest. Certains affirment qu'elle doit être dotée, selon des modalités particulières, d'un centre universitaire regroupant les services existants et disposant de ressources pour développer de nouveaux programmes et notamment dans des spécialités qui refléteraient les besoins et les réalités de l'ouest du Canada. Ce projet est-il possible? Est-il viable?

Ce qui précède fait apparaître une véritable situation d'urgence. Si on croit vraiment à l'avenir de l'enseignement postsecondaire en français hors Québec, on devra planifier son développement et les investissements requis.

Les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral devraient, par l'intermédiaire du Conseil des ministres de l'Éducation ou tout autre mécanisme approprié, formuler les objectifs et les modalités d'application de l'entreprise pour les dix prochaines années. De plus, une conférence publique annuelle devrait être convoquée pour vérifier l'évolution des choses et poser les diagnostics et les correctifs qui s'imposent. Autrement, celui qui dans dix ans établirait le bilan que je viens de tracer, sera forcé de relater l'histoire d'une régression.

Il faudrait une capacité d'ignorance exceptionnelle pour envisager les tâches qui s'imposent avec une espérance qui ne soit pas troublée. Il faudrait la même capacité pour croire avec la foi du charbonnier que le temps, les ressources et la détermination convergeront finalement pour enfin faire justice à des communautés humaines marquées par des décennies de sous-développement, de privations cumulatives et de discrimination violente.

Mais quelles sont donc les voies qui nous sont ouvertes à nous Franco-Canadiens et qui ne s'accompagnent pas d'espérances troublées?

À l'échelle du pays et à celle de la francophonie mondiale, le Québec partage votre destin, c'est-à-dire votre espérance de durée dans l'histoire, votre recherche des moyens de préserver et d'enrichir ce que vous êtes. Et votre échec pourrait bien déclencher son propre déclin, sa lente absorption dans la marginalité.

Cinquième séance de travail (en plénière) : Thème V: Pour un financement optimal

Le financement de l'enseignement supérieur est complexe puisqu'il implique les deux paliers majeurs de gouvernement au Canada. Il existe également, outre les fonds habituels de fonctionnement des institutions, des crédits additionnels dans des domaines comme le bilinguisme, des programmes spéciaux (de mise en marché, par exemple)...

Sous forme de panel, trois intervenants sont appelés à présenter leur vision de la situation. Chacun examine à sa façon des questions du genre «quel contrôle peut exercer «l'autorité» des institutions sur l'allocation des priorités budgétaires internes par rapport aux décisions politiques?»; «quelle structure de concertation faudrait-il envisager pour obtenir un plus grand développement régional?»; «comment peut-on atteindre une maximisation de l'aide gouvernementale?»

Madame Lise Brisson-Noreau, du Secrétariat d'État, présente au nom de M. David Cameron, sous-secretaire d'État (Aide à l'éducation), un résumé des différents moyens utilisés par le gouvernement canadien pour aider à défrayer les coûts de l'enseignement postsecondaire au pays. Elle souligne qu'il dépense plus de $5 milliards annuellement et ne manque pas de noter l'importante contribution du rapport Johnson qui devrait enrichir les discussions sur le financement de l'enseignement postsecondaire.

Madame Roseann Runte, recteur de l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, se penche pour sa part sur les difficultés de joindre les deux bouts avec les fonds disponibles à l'heure actuelle et souligne qu'il faut être débrouillard pour être en même temps économe, excellent, innovateur et minoritaire. Elle affirme que l'éducation est le remède contre le sous-développement des francophones hors Québec.

Monsieur Claude Lacombe, agent des relations avec les universités au ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, prétend qu'on a tort de croire que ce sont les autorités fédérales qui subventionnent l'ensemble des activités des institutions postsecondaires. Il signale que la notion du bilinguisme est beaucoup plus positive aujourd'hui, même en Ontario.

Pour un financement optimal

par David R. Cameron (présenté par madame Lise Brisson-Noreau)

Introduction

La présente a pour but d'énoncer les différents moyens par lesquels le gouvernement canadien aide financièrement les provinces à défrayer les coûts de l'enseignement postsecondaire, et plus particulièrement ceux de l'enseignement postsecondaire en langue française. Nul n'est besoin de rappeler ici qu'il s'agit bien d'aider les provinces puisque ce sont elles, en vertu de notre Constitution, qui sont responsables de l'éducation. Par ailleurs, tout en vous faisant part des divers programmes d'aide financière, je vous ferai part des initiatives du gouvernement canadien pour en arriver à un financement optimal.

Au total, le gouvernement canadien dépense plus de 5 milliards de dollars par année au titre de l'enseignement postsecondaire. Je m'attarderai sur les principaux volets de cette aide, et sur le financement de base accordé aux collèges et universités par l'intermédiaire des gouvernements provinciaux, et les ententes fédérales-provinciales sur les langues officielles dans l'enseignement.

En ce qui concerne le financement de base des collèges et universités, c'est suite à la deuxième guerre mondiale que le gouvernement canadien s'est mis véritablement à contribuer de façon significative aux coûts de fonctionnement des collèges et universités au Canada et ce, afin d'assurer un enseignement accessible et de qualité. Les modalités de paiement ont évolué depuis ce temps: pendant une vingtaine d'années, le gouvernement versait directement son aide aux universités; puis, de 1967 à 1977, les contributions fédérales furent versées aux gouvernements provinciaux en fonction des dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement postsecondaire (universités, collèges, et dernières années du secondaire dans certaines provinces). Enfin, depuis 1977, c'est par le biais du financement des programmes établis, regroupant l'enseignement postsecondaire, les soins médicaux et l'assurancehospitalisation, aux termes de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé, que l'aide financière est accordée. Quatre points importants à retenir en ce qui concerne cette aide:

- elle se chiffre cette année à plus de 4,5 milliards de dollars sous forme de transferts de points d'impôt et de paiements en espèces. Elle représente le principal mécanisme par lequel le gouvernement canadien appuie l'enseignement postsecondaire;

- elle est allouée uniquement sur la base de la population provinciale (il s'agit d'un montant égal per capita pour toutes les provinces) ;

- elle est accordée de façon inconditionnelle - quoique le but de ces contributions soit d'appuyer l'enseignement postsecondaire - il n'existe aucune exigence légale liant les provinces à les utiliser à cette fin;

- elle croît d'année en année au même rythme que l'économie, c'est-à-dire que le facteur de progression est basé sur le produit national brut (hormis les années d'application de la politique des 6 et 5% en 1983-1984 et 1984-1985) et l'évolution démographique. Pour ce qui est de cette année financière, 1985-1986, l'augmentation totale sera de 7,4%.

Il convient de noter que le niveau de cette aide n'est pas relié aux subventions provinciales aux collèges et universités.

Il apparaît évident que la loi de 1977 permit au gouvernement canadien de contrôler ses dépenses et de les planifier à long terme tout en assurant l'autonomie des provinces et leur flexibilité en matière d'enseignement postsecondaire. Le gouvernement dût perdre toutefois avec cette loi le lien qui existait auparavant entre l'aide fédérale et les coûts totaux entraînés par la prestation de l'enseignement postsecondaire.

Où en sommes-nous aujourd'hui? Le Secrétaire d'État, l'honorable Walter McLean, a déjà indiqué qu'il jugeait important de continuer à aider les provinces à maintenir leurs réseaux respectifs de collèges et d'universités et ce, pour le développement économique, social et culturel du Canada. Toutefois, il croit qu'il y aurait lieu d'explorer les moyens de rétablir un lien entre l'aide fédérale et les subventions provinciales aux collèges et universités tout en respectant la compétence provinciale en matière d'éducation. Également, M. McLean a communiqué sa volonté de doter la recherche universitaire de mécanismes d'appui adéquats, et son désir qu'on le conseille sur les façons dont le gouvernement canadien pourrait contribuer à la fondation et au développement de centres d'excellence qui seraient rattachés à nos universités.

1) le rapport johnson et la situation actuelle

Dans ce contexte, et en vue de nourrir les discussions sur ces questions, M. McLean a déposé, il y a près de deux mois, le 14 mars dernier, à la Chambre des communes, le rapport d'un consultant indépendant, M. Al Johnson, intitulé «Pour une meilleure orientation du financement de l'enseignement postsecondaire et de la recherche par le gouvernement du Canada».