Lise Gervais

Avril 1997

Rapport de recherche

Centre de formation populaire

ASSISTANTE DE RECHERCHE

Marlène Théberge

COCHERCHEURS (par ordre alphabétique)

Line St-Amour

RÉVISION LINGUISTIQUE

Marie Letellier

MISE EN PAGE ET GRAPHISME

France Clavette

Dépôt légal :

Bibliothèque nationale du Québec 2e trimestre 1997 ISBN 2-920111-28-0

Éditeur:

Centre de formation populaire 3575, boul. St-Laurent, bur. 406 MONTRÉAL (Québec) H2X 2T7 Téléphone : 514-842-2548. Télécopieur: 514-842-1417 Courriel : cfp@jonction.net

Table des matières

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier le Service aux collectivités de l'Université du Québec à Montréal qui a subventionné cette recherche par le biais du programme PAFAC, et son volet « recherche dans le cadre du Service aux collectivités ». Nous remercions tout particulièrement M. Vincent van Schendel, du même service, pour son soutien constant, entre autres au moment de la préparation et de la présentation de notre protocole de recherche.

Nous tenons également à remercier l'École de Service social de l'Université de Montréal, et plus spécifiquement son directeur, M. Jean Panet-Raymond, pour le soutien financier complémentaire qui nous a permis de démarrer plus rapidement notre recherche.

En ce qui a trait à la participation même à la recherche, nous tenons à remercier tous les organismes communautaires qui ont bien voulu assumer la participation active d'un de leurs intervenants1. Il va sans dire qu'un remerciement particulier va à la collaboration continue de l'équipe et des membres du conseil d'administration du Centre de formation populaire. Nous pensons tout particulièrement ici à France Clavette, Michelle Duval et Lorraine Guay.

Plusieurs autres personnes nous ont apporté leur aide à divers moments. En espérant n'oublier personne, nous voudrions remercier plus particulièrement Isabelle Gentès, Marie Letellier et Pierre-Yves Lévesque.

Introduction

Cette recherche porte sur les pratiques communautaires dans le champ de la santé et des services sociaux au Québec, au moment même où ce champ est traversé par une réforme majeure amorcée en 1992. Cette réforme régionalise les services et les soins, tout en visant initialement une réorganisation par programmes à l'intérieur de chaque région administrative (Programmes régionaux d'organisation des services-PROS). Parallèlement, elle reconnaît explicitement les organismes communautaires comme étant des partenaires tant dans l'organisation des services que dans les structures décisionnelles régionales (ex. : les conseils d'administration des régies régionales). Le partenariat devient donc dans un tel contexte le mot clé de cette réforme qui vise ultimement à placer le citoyen au centre des soins et des services.

Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes penchés, après quatre années d'expérimentations, de réflexions et de débats, sur certaines pratiques communautaires qui nous apparaissaient touchées dans leurs fondements par divers enjeux portés par cette réforme. Rappelons que le mouvement communautaire, québécois comme montréalais, adhère à une vision globale de la santé et des services sociaux. Conséquemment, il se refuse à compartimenter les services, à étiqueter et à découper les gens par problématiques, facteurs de risques ou populations cibles. Le mouvement communautaire affirme vouloir intervenir sur la personne, perçue comme un tout, en l'aidant à identifier et à mieux répondre à ses besoins (RIOCM, 1994 a et b). Toutefois la dynamique partenariale telle qu'elle s'est développée ces dernières années soulève de multiples enjeux qui peuvent ébranler les fondements historiques de l'intervention communautaire, que ce soit par rapport au financement, à l'autonomie des pratiques et à la prise en compte de la spécificité du communautaire2, à l'accentuation de la spécialisation et de la professionnalisation du milieu communautaire.

Ces enjeux, et bien d'autres, ont été à divers titres repris au cours des dernières années dans divers travaux et documents. Que ce soit par rapport à la place ou à la reconnaissance du communautaire dans la réforme de la santé et des services sociaux (Table des Regroupements, 1993; PanetRaymond, 1994; Parazelli, 1992); au partenariat déjà amorcé dans certains secteurs tels que la santé mentale (White, Mercier, Dorvil et Juteau, 1992; Gagné et Dorvil, 1994; Lamoureux, 1994), ou plus largement, dans l'ensemble du territoire du Québec (Table des regroupements, 1995); aux possibles vertus (Vaillancourt, 1994) ou risques (White, 1994) de l'intersectorialité et de la communautarisation des rapports sociaux. Toutefois, aucune recherche ne s'est intéressée spécifiquement aux pratiques sous l'angle de leur dynamique quotidienne en ce qui a trait aux services, aux activités des groupes, aux connaissances des praticiens dans l'intervention directe. C'est donc ce sur quoi nous avons choisi de nous pencher dans le cadre de cette recherche.

Comme la « redéfinition » des rapports sociaux entre les différents acteurs concernés par ce champ du social prend corps à l'intérieur d'un processus de régionalisation, cette recherche se centre sur la dynamique propre au territoire de la Régie régionale de Montréal-centre. Elle porte plus particulièrement sur les pratiques d'intervention sociale de deux secteurs du milieu communautaire montréalais, les secteurs jeunesse et familles3, et plus spécifiquement elle s'intéresse au point de vue d'intervenants expérimentés issus de ces secteurs.

Deux grands objectifs ont balisé l'ensemble de cette démarche qui n'avait aucune prétention evaluative. Avec notre premier objectif, nous voulions cerner, sur la base de l'expérience acquise par les intervenants, ce qui caractérise actuellement les pratiques des secteurs communautaires s'adressant aux jeunes et aux familles, tant à ce qui a trait aux activités et aux services offerts qu'à l'expertise et aux savoirs développés au fil des ans. Le deuxième objectif visait à saisir la façon dont les intervenants communautaires de ces deux secteurs d'étude se sentent interpellés par l'actuelle régionalisation et ses récentes retombées telles que les priorités régionales, les formes diverses de représentation, l'approche intersectorielle, la régionalisation des services et la réallocation des budgets.

Nous cherchions donc avec ces deux objectifs à nous donner une meilleure compréhension de la dynamique actuelle dans le champ de la santé et des services sociaux, du point de vue de certains acteurs privilégiés issus du monde communautaire. Il est à noter que nous étions intéressés à connaître le point de vue des intervenants et non le point de vue officiel des groupes dans lesquels ils travaillent. Nous voulions saisir le regard et l'analyse de femmes et d'hommes impliqués depuis plusieurs années dans le mouvement communautaire. Pour atteindre ces objectifs, le choix méthodologique de cette recherche exploratoire s'est arrêté sur une stratégie de " recherche coopérative " (Co-Operative Inquiry, Reason, 1994 a et b), c'est-à-dire un type de recherche qualitative qui relève du courant des enquêtes participatives et qui valorise une participation plus directe des sujets dans l'ensemble de la démarche de recherche.

Ce courant a d'importantes assises dans les pays anglo-saxons où il existe sous diverses formes depuis maintenant plus d'un quart de siècle (Reason, 1988; 1994 a et b; Park et al., 1993; Finn, 1994). Ce courant rejoint d'autres courants de recherche de nature qualitative qui, depuis quinze ans au moins, questionnent les paradigmes et les approches méthodologiques dominant les sciences sociales (Guba et Lincoln, 1985 et 1989; Patton, 1990: Strauss et Corbin, 1991). Par le passé, une stratégie de recherche coopérative a souvent été utilisée avec des praticiens des services publics afin d'explorer avec eux leurs pratiques à l'intérieur d'une démarche qui se fait presque toujours en groupe et qui s'étend généralement sur quelques mois {Reason, 1994 a). Ces conditions se trouvent réunies dans la présente recherche.

Au cours des dernières années, les intervenants communautaires ont développé une expertise et des savoirs dans divers champs d'intervention sociale. Ils sont donc eux-mêmes porteurs et producteurs de connaissances par rapport à notre objet de recherche. Il arrive souvent que le contexte propre à l'intervention limite sérieusement les possibilités pour ces intervenants de pouvoir, seuls ou avec d'autres, faire le point sur leurs pratiques. Dans l'optique de cette méthode, les Intervenants communautaires deviennent donc les cochercheurs. Sous forme de rencontres de groupe, ici nous avons formé deux groupes en respectant la dynamique inhérente à chaque secteur, les intervenants s'engagent à faire la synthèse et l'analyse de leur expérience avec les chercheurs qui initient la recherche. Ces derniers se positionnent comme étant ceux qui facilitent l'organisation de la recherche, qui en construisent le cadre général de travail. Pour les fins de ce texte, ce sont les chercheurs proposeurs tandis que les intervenants sont identifiés comme des cochercheurs.

Au point de départ, afin d'amorcer le travail avec les deux groupes de chercheurs, nous avions des propositions de recherche. Ces propositions de recherche qui permettent d'amorcer la démarche de groupe. Elles font état des « connaissances initiales » (« primarily propositional knowing »). C'est ce qui enclenche une démarche qui permet d'évoluer de ces propositions initiales, formulées ici par les chercheurs proposeurs, vers de nouvelles connaissances, de nouvelles propositions, qui émergent de la démarche (« new propositional knowing ») (Reason, 1994 a : 42-43; 1994 b : 326327). Les propositions de départ sont donc temporaires. Avec les rencontres, elles se complexfient et se transforment, tout en donnant naissance à d'autres propositions. C'est ce que nous verrons au chapitre 3. Les propositions initiales s'articulent ainsi:

- la pratique quotidienne des intervenants des secteurs à l'étude est de plus en plus définie par des contraintes extérieures, liées aux demandes étatiques dans un difficile contexte budgétaire;

- la reconnaissance du communautaire par l'Etat et son intégration dans la nouvelle dynamique de partenariat amènent les intervenants des secteurs jeunesse et familles à modifier d'eux-mêmes diverses dimensions de leurs pratiques (clientèles, services, modes d'intervention);

- les savoirs des intervenants des secteurs à l'étude sont de plus en plus teintés des savoirs propres au réseau institutionnel.

Nous avons formé nos groupes de recherche en sollicitant un bon nombre d'organismes ou d'intervenants de la région (une cinquantaine au total). Nous voulions au maximum dix personnes par groupe, des intervenants qui avaient au moins cinq années d'expérience dans leur secteur de travail actuel. Ces attributs nous apparaissaient essentiels pour faciliter la démarche. Finalement, sept personnes ont poursuivi la démarche dans chaque groupe. Les intervenants du groupe jeunes travaillent dans ce secteur depuis onze ans en moyenne. Ce groupe réunit deux femmes et cinq hommes dont l'âge varie entre 28 et 48 ans. Une forte majorité de ces intervenants occupe un poste de coordination. Ils peuvent être considérés comme des permanents. Ils proviennent de divers types d'intervention (travail de rue, hébergement, centre pour jeunes, etc.).

Les cochercheurs du groupe familles travaillent dans leur secteur depuis dix ans en moyenne. Le groupe est composé de cinq femmes et de deux hommes dont la moyenne d'âge se situe entre 38 et 49 ans. Ici aussi, une majorité occupe un poste de coordination bien que ces intervenants soient appelés à plus de polyvalence, à plus de travail direct auprès des personnes desservies, et que leur « permanence » soit plus relative, plus fragile que celle des intervenants auprès des Jeunes. Ils proviennent de diverses formes d'intervention (petite enfance, multi-services, pour femmes seulement, etc.).

Dans l'ensemble, les intervenants des deux groupes ont plusieurs années d'expérience de travail dans le réseau communautaire (entre 7 et 25 ans) et le tiers d'entre eux ont déjà travaillé dans le réseau institutionnel pour une durée moyenne d'un an. Quelques-uns sont plus fortement impliqués dans les débats régionaux sans que personne ne siège par exemple au CA de la Régie. Dans ce cadre, ils peuvent siéger à un comité de travail ou un comité aviseur, avec d'autres partenaires tels des gens de la Santé publique. Ils peuvent aussi s'impliquer plus directement dans les instances et comités du Regroupement intersectoriel des organismes communautaire de Montréal RIOCM.

Les deux démarches de groupe se sont déroulées sur cinq rencontres, généralement tenues avec trois semaines d'écart, le temps de permettre aux chercheurs proposeurs de rendre accessible, par un premier traitement, le matériau issu de la rencontre précédente. La dernière rencontre s'est faite suite à un plus long délai, afin de faciliter le travail de condensation de l'ensemble des données ainsi que la production de tableaux synthèse (Huberman et Miles, 1991). La démarche de recherche s'est étendue de mars 1996 à septembre de la même année, donc sur une période de six mois. Chaque rencontre a donné lieu à un travail de préparation et d'animation de la part des chercheurs proposeurs afin de faciliter l'accès aux données de la rencontre précédente et l'exploration de nouvelles dimensions par les cochercheurs.

La présentation de ce rapport se divise en trois chapitres. Le chapitre 1 permettra au lecteur de se familiariser d'abord avec la régionalisation dans le champ de la santé et des services sociaux; par la suite, nous nous intéresserons à la dynamique d'ensemble qui s'est développée entre le mouvement communautaire montréalais et la Régie régionale de Montréal-centre. Ce chapitre présentera succinctement les secteurs à l'étude. Il est produit par les chercheurs proposeurs. Dans la chapitre 2, nous présenterons, regroupés en six sections, les principaux résultats issus de cette démarche de recherche. C'est le coeur de ce rapport et la partie la plus collée aux contenus des rencontres. Validé par les cochercheurs, il doit donc être lu comme étant très proche de ce qui ressort de la démarche et dans l'esprit même de la démarche. En tant que chercheurs proposeurs, nous nous devions de rester collés au discours, aux perceptions et à l'analyse qui se dégagent des diverses rencontres. Notre statut ne nous permettait pas de remodeler ce chapitre à notre guise. Enfin, dans le troisième et dernier chapitre, nous reprendrons, en les bonifiant, les propositions de recherche initiales et nous présenterons une nouvelle proposition, issue de la démarche et validée par les deux groupes. C'est donc un chapitre plus analytique qui permet de débattre les propositions initiales, avec les cochercheurs, sur la base du contenu qui émerge du chapitre 2.

1. Nouvelle loi, nouveaux acteurs!

Dans les pages qui vont suivre, nous présenterons d'abord succinctement les principaux éléments touchant à la réforme de la santé et des services sociaux. Par la suite, nous nous intéresserons plus précisément aux réactions, prises de positions diverses, modalités organisationnelles issues du monde communautaire québécois mais surtout montréalais face à cette réforme. Enfin, nous présenterons ce qui caractérise principalement les deux secteurs participant à l'étude. Nous tenons à souligner que ce premier chapitre est le fruit du travail des chercheurs proposeurs. Il doit donc être pris pour ce qu'il est, une mise en contexte permettant de bien situer la nature des propos des chapitres subséquents.

La réorganisation des services de santé et des services sociaux s'amorce officiellement en septembre 1991, suite à la sanction du projet de Loi 120, qui propose une révision complète de l'ancienne Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que certaines modifications concernant la Loi sur l'assurancemaladie et la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie. Cette loi, qui est devenue la Loi sur les services de santé et les services sociaux, fait suite entre autres aux travaux de la Commission Rochon, mise sur pied au milieu des années 80, pour étudier notre système de santé et de services sociaux vingt-cinq ans après sa constitution. Cette commission, soulignons-le, suscita une forte mobilisation du mouvement communautaire québécois, comme en témoigne le fait que près de la moitié des 800 mémoires (300) qui y furent déposés provenaient du milieu communautaire (Lamoureux, 1994 : 71).

Cette révision touche particulièrement les objectifs fondamentaux du régime de services de santé et des services sociaux et tout particulièrement les droits des usagers à ces services. Le principal objectif de la nouvelle loi vise à réorganiser le système de santé et des services sociaux afin de favoriser le déplacement des structures administratives dans un cadre plus décentralisé, ce qui doit à la fois faciliter une plus grande démocratisation et un plus grand partenariat dans l'administration des services de santé et des services sociaux, tout en jugulant l'accroissement des dépenses dans ces domaines. Dans un tel cadre, les organismes communautaires étaient pour la première fols interpellés « formellement » par l'État en raison des services historiquement dispensés.

Sans aller aussi loin que le préconisait la Commission Rochon, qui entre autres favorisait des régies élues au suffrage universel et dotées d'un pouvoir de taxation, la Loi 120 met en place de nouvelles structures régionales, beaucoup plus développées qu'antérieurement, qu'elle nomme « Régies régionales ». Au nombre de dix-sept, dont une cri et une inuit, elles ont le mandat de voir à la planification et à l'organisation des services de santé et des services sociaux sur leur territoire. Les régies régionales sont aujourd'hui les interlocuteurs des établissements de leur territoire, un changement Important pour ces derniers, habitués qu'ils étaient à transiger directement avec Québec. Par contre, Québec se réserve le contrôle du cadre budgétaire, compte tenu que les régies régionales ne disposent d'aucun pouvoir de taxation. Dès le départ, cette limite fait dire à certains acteurs qu'il ne s'agit point d'un réel processus de régionalisation mais plutôt d'une simple déconcentration des services, accompagnée des pouvoirs de gestion immédiats qui leurs sont rattachés.

Cette impression de fausse régionalisation est d'une certaine manière renforcée par la Politique de Santé et de bien-être issue de la réforme. La Politique identifie dix-neuf priorités, accompagnées d'objectifs précis avec des résultats à atteindre plus six stratégies d'action. Perçue par certains comme un atout afin de maintenir une certaine cohésion à l'échelle de la province, cette Politique est aussi dénoncée par d'autres comme une preuve supplémentaire de l'absence réelle de régionalisation. Car dans les faits, si les régies ont le pouvoir et la responsabilité de déterminer leurs priorités régionales, elles doivent le faire dans le cadre des objectifs de la politique santé bien-être.

La Loi 120 ainsi que la politique santé bien-être désignent les groupes communautaires comme des dispensateurs de services et à ce titre les groupes sont soumis à de nouvelles règles, telles celle d'être évalués par les régies régionales. Mais plus encore, la nouvelle Loi considère les groupes comme des partenaires à part entière. Dans les faits, les divers acteurs institutionnels doivent maintenant composer avec le communautaire, au même titre qu'avec leurs autres partenaires. Ce nouveau statut se concrétise par une place formelle pour le secteur communautaire aux diverses instances appelées à prendre des décisions : les CA des régies avec, à Montréal, un poste désigné au comité administratif; dans l'organisation et dans la planification des services; dans divers comités de travail tels les comités sur les priorités régionales, les comités aviseurs sur les réallocations et ceux formés sur le virage ambulatoire.

Un tel appel à la concertation des différents acteurs s'appuie sur un modèle partenarial présent dans notre société depuis quelques années (White, Mercier, Dorvil et Juteau, 1992; Gagné et Dorvil, 1994; Lamoureux, 1994). Un tel modèle se développe Ici en terreau fertile car il semble rejoindre les multiples revendications de groupes de citoyens désireux d'être partie prenante des décisions prises par l'État dans le champ de la santé et des services sociaux. La reconnaissance dans la loi actuelle de la santé et des services sociaux des organismes communautaires cornme partenaires peut donc apparaître à première vue comme socialement progressiste. Elle sous-tend une reconnaissance politique et l'apport de ressources, dans une conjoncture socioéconomique extrêmement perturbée.

Les réactions du monde communautaire

Cette réforme, en reconnaissant explicitement les organismes communautaires comme partie intégrante du développement actuel et futur des services de santé et des services sociaux, se trouve à modifier la dynamique des rapports sociaux telle qu'elle s'est constituée historiquement entre l'État et les organismes communautaires, tout particulièrement ici ceux qui s'inscrivent en partie ou en totalité dans le champ de la santé et des services sociaux. Suite à une longue bataille pour une plus grande reconnaissance, une portion importante du mouvement communautaire est alors promue au rang de partenaire du réseau institutionnel dans le champ de la santé et des services sociaux. De chien de garde historique, et parfois d'adversaire de l'État à une époque où les rapports sociaux étaient plus conflictuels (Lamoureux, 1994), de nombreux organismes accèdent alors à une ère nouvelle, qualifiée de « partenariale ».

En fait, cette forme nouvelle de rapport entre l'État et le monde communautaire, sans nécessairement constituer une rupture avec les décennies antérieures, nous semble représenter un certain virage par rapport à celles-ci. La décennie qui précède, celle des années quatrevingt, une période où l'on voit éclore en très grand nombre des groupes de services dans le champ de la santé et des services sociaux (femmes, jeunes, santé mentale, etc), bien que distincte de la période très militante des années soixante-dix, nous semble encore porteuse d'une perspective revendicatrice, et traversée par une lecture conflictuelle des rapports à l'État.

Durant les années quatre-vingt, s'affirme alors dans le monde communautaire l'existence d'une culture propre, et ce même dans les pratiques de services. Certains parlent d'approche globale pour qualifier ce qui distingue le mouvement communautaire du réseau public, dans ses services à la population. Ainsi, l'approche globale réfère d'abord à l'approche utilisée lorsque l'on travaille à soutenir un individu face à ses besoins multiples. À ce niveau, «les organismes communautaires cherchent à éviter la fragmentation et la spécialisation des interventions et développent à cette fin diverses formes de polyvalence » (Comité ministériel, 1995 :15).

Mais l'approche globale nous semble cependant dépasser la perspective du cas à cas. La culture du communautaire, au plan des pratiques avec la population, reste marquée par une propension à élargir et à collectiviser les problèmes, « donc à Intervenir directement sur les conditions de vie socioéconomique » (p. 15). Dans cette perspective, « le service n'est pas une fin en soi. Il est une réponse à un besoin précis mais il est également étroitement imbriqué au travail d'information participation responsabilisation mobilisation » (p. 16). En ce sens, mêmes les secteurs qui se développent autour des besoins de populations spécifiques (ex. : femmes, Jeunes) portent toujours une perspective, sinon d'action collective (Fournier et Gagnon, 1991), à tout le moins une vision globale des enjeux sociaux (René, 1991).

Perdure donc au sein d'une partie non négligeable du mouvement communautaire québécois, au moment où s'enclenche le processus de régionalisation, une volonté de continuer à marquer ses pratiques au sceau d'attributs qui dépassent le service bien fait et qui renvoient aux fondements de l'action sociale, soit la promotion de valeurs de solidarité, d'autonomie, de démocratie et de justice sociale (Lamoureux, Lavoie, Mayer et Panet-Raymond, 1996 : p.85 et ss,). Des attributs qui qualifient aussi les rapports Internes aux groupes, leur « culture organisationnelle », idéalement tendue vers un équilibre participatif et démocratique, où prédominent des idéaux de vie et des valeurs d'entraide qui ne sont pas sans marquer le type de gestion privilégiée (Guberman et al., 1994).

Au moment de l'annonce de la reconnaissance du communautaire qui laisse entrevoir un nouveau type de rapport entre l'État et le communautaire, celui de partenaire, une partie importante du monde communautaire est sur le qui-vive. Tout au long des consultations qui ont précédé l'adoption de la Loi 120, de nombreux groupes de Montréal sont de prime abord très critiques, pour ne pas dire carrément opposés au processus de régionalisation. En ce qui a trait aux secteurs à l'étude, c'est particulièrement le cas des groupes jeunesse, plus directement mobilisés, parce que mieux organisés que les groupes familles. Contrairement à plusieurs régions du Québec, où les groupes revendiquent depuis longtemps une décentralisation vers les régions, ceux de Montréal, forts de contacts directs avec Québec, ne voient pas nécessairement d'un bon oeil une telle reconfiguration. Ils craignent, dans ces circonstances, de perdre certains acquis historiques. Une majorité de groupes sont très sceptiques face à la participation du communautaire aux structures décisionnelles. Ils anticipent qu'en participant les groupes vont perdre leur marge de manoeuvre et leur indépendance. En étant dorénavant inclus dans le système, ils croient qu'ils ne pourront plus être « critiques face au système », du moins tel qu'auparavant.

Nonobstant les multiples revendications et dénonciations diverses, la Loi 120 est finalement adoptée en septembre 1991. Les groupes font face à une nouvelle réalité. Dans ce contexte, ils vont participer aux instances mais ils se promettent de ne pas perdre leur esprit critique. S'amorce l'ère de ce que J. Lamoureux qualifie de « coopération conflictuelle et de participation contradictoire » pour désigner la façon dont les rapports se vivront à l'intérieur de ce grand partenariat (1994 : 185).

Les groupes communautaires de Montréal avaient déjà leurs structures de regroupement et de concertation propres, que l'on pense à la Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP), aux instances régionales de certains groupes nationaux (maisons de Jeunes, centres de femmes) ainsi qu'à des regroupements sectoriels comme le Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR en santé mentale), le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM). Malgré ces nombreux regroupements, aucun n'était bien sûr suffisamment rassembleur pour parler au nom de tous les groupes de Montréal. L'implantation des régies régionales a exigé des groupes communautaires montréalais de repenser leur mode d'organisation et de représentation.

Dans ce contexte, il fallut rapidement faire face au processus électoral et répondre à l'urgence de se concerter afin de désigner les élus du communautaire au collège électoral et au conseil d'administration de la Régie4. Pour l'ensemble du Québec la Table des regroupements provinciaux, qui comptait alors treize regroupements (et plus tard le double), a entrepris une tournée de sensibilisation sur les enjeux de la réforme, organisant une première rencontre avec les groupes de Montréal. Par la suite, la TROVEP de Montréal, en collaboration avec d'autres regroupements sectoriels prit l'initiative, au printemps 1992, de mettre sur pied une coalition qui se voulait alors temporaire.

Cette coalition visait trois objectifs : s'assurer de la plus grande participation possible des groupes au processus électoral: trouver les personnes les plus aptes à représenter les groupes aux instances de la Régie; faire en sorte que les élus se sentent imputables non seulement à leurs groupes d'origine mais à l'ensemble des groupes communautaires de Montréal. La coalition joua son rôle, vingt-neuf des trente personnes élues au premier collège électoral des groupes communautaires étant issues de la liste présentée par la coalition. Rapidement l'idée d'une coalition permanente fait son chemin. Elle fut mise sur pied en mars 92, et incorporée en avril 93 pour devenir le RIOCM, avec l'adoption des statuts et règlements en décembre 95. Aujourd'hui, le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) comprend environ 200 membres.

Les membres actifs du RIOCM s'attellent ensuite à plusieurs dossiers : alimenter et suivre les travaux du conseil d'administration de la Régie; faire des représentations auprès de la Régie afin que le RIOCM soit reconnu comme l'interlocuteur représentant des groupes communautaires de Montréal; élaborer une base de revendications et d'adhésion commune. Ainsi, après plusieurs mois de travail et une vaste consultation, le RIOCM adopte, lors de l'assemblée générale tenue le 28 Janvier 1994, la plate-forme de revendications communes. Ce document sert d'une part de base d'unité et d'adhésion des groupes au RIOCM. Il définit certains principes qui guideront le RIOCM dans ses prises de positions publiques et ses revendications auprès de la Régie. À titre d'illustration, voici les principes concernant la reconnaissance des groupes : « importance de la présence d'organismes communautaires autonomes autour d'une réalité commune; mettre un terme à la reconnaissance "communautaire" d'organismes créés par des institutions; liberté des organismes communautaires de déterminer le cadre de leur action; voir reconnaître la spécificité des organismes communautaires; liberté des organismes d'établir les limites de leur bénévolat » (Plate-forme de revendications communes, page 7).

Concrètement, le RIOCM devient l'Interlocuteur à la Régie régionale de Montréal-centre en ce qui concerne les groupes communautaires. La Régie finance même cette nouvelle structure de concertation, et ce une année avant que le Ministère ne débloque des fonds à cette fin. Durant l'année 1994, un groupe de travail conjoint est mis sur pied afin d'élaborer une politique de relation entre les organismes communautaires et la Régie régionnale de Montréal-centre pour donner plus d'impact à la plateforme de revendications communes. La tâche de ce groupe de travail se continue encore au moment où nous écrivons ces lignes.

L'arrivée de ce nouveau regroupement ne se fait toutefois pas sans heurts. Malgré une volonté ferme de s'appuyer sur les regroupements existants tout en évitant de jouer dans les plates-bandes des divers secteurs, perdure une crainte manifeste chez un certain nombre de groupes et d'intervenants. Les groupes doivent entre autres chercher à définir ce qui relève dorénavant des secteurs et ce qui est de la responsabilité du RIOCM. Ce dernier doit aussi stimuler et susciter l'organisation des groupes par secteur, particulièrement en ce qui concerne les secteurs peu développés, comme c'est le cas pour les groupes familles. Enfin, l'existence même du RIOCM questionne et transforme les rapports avec les regroupements provinciaux existants. C'est un nouvel acteur dont on doit tenir compte, sur le territoire de la régie régionale la plus populeuse, que ce soit en termes d'habitants ou de groupes communautaires existants.

Les groupes familles

Nous sommes ici en face d'un secteur peu homogène. Ainsi nous retrouvons dans ce secteur des organismes ayant un champ d'intervention très large, s'adressant par exemple à l'ensemble des familles, tandis que d'autres ont développé une intervention plus pointue, telle la périnatalité. les 0-6 ans, les femmes divorcées. Leurs pratiques varieront donc en conséquence, allant de services de soutien en première ligne, à l'organisation d'activités diverses, que ce soit sous forme d'ateliers, de rencontres de groupes, ou de soirées d'information dans le milieu, la communauté.

Les groupes familles sont aussi d'origines diverses. Plusieurs organismes sont issus des besoins du milieu. Toutefois, bien que nés de la base depuis plusieurs années, ils sont néanmoins bousculés par les priorités multiples des différents paliers de gouvernements. C'est entre autres la situation vécue par certains organismes oeuvrant en périnatalité et en contexte de pauvreté. De ces priorités gouvernementales naîtront également d'autres organismes communautaires; dans ce contexte, ils seront plus ou moins issus des besoins identifiés dans et par le milieu ainsi que pris en charge par celui-ci (donc ne respectant pas les principes du RIOCM). Il existe donc une grande différence entre les divers groupes familles, tant en ce qui a trait au nombre d'années d'existence que par rapport à leurs origines et à leurs liens avec leur communauté d'appartenance.

Pour ce qui est du financement, soulignons l'absence de plan triennal avec le ministère de la Santé et des services sociaux pour assurer le fonctionnement de base de ces organismes. Pour leur majorité, les groupes familles composent avec un financement morcelé et relativement aléatoire, qui passe généralement par un important financement par programme. Pensons par exemple au programme PACE (Programme d'aide communautaire à l'enfance), un programme fédéral mais qui est géré par Québec et dont le côté plus ou moins récurrent représente un danger pour la survie et le développement des groupes autonomes (réf. : chap. 2.3).

Historiquement, les groupes familles rejoints par le RIOCM sont individuellement moins regroupés comparativement à d'autres secteurs tels celui des femmes ou de la santé mentale. C'est souvent la dynamique locale qui a la priorité, bien que cela n'exclut nullement qu'il y ait eu antérieurement des échanges entre certains d'entre eux. En fait, certains groupes familles ont participé ces dernières années à des activités du RIOCM. Ils se sont aussi rencontrés dans le cadre des activités du programme PACE pour la petite enfance. Mais aucune organisation nationale ne semble correspondre aux attentes d'une majorité d'organismes familles qui s'identifient beaucoup plus à la mouvance du mouvement communautaire organisé qu'à celle du secteur familial identifié parfois par certains comme étant plus « traditionnel »5.

Toutefois, le secteur famille se transforme au moment où il est fortement interpellé par l'une des priorités régionales « les tout petits ». En effet, suite à l'identification de cette priorité régionale, les groupes qui travaillent en partie ou en totalité avec les jeunes enfants et leurs parents (priorité no 1) ont été propulsés malgré eux à l'avant-scène. Ce facteur externe les pousse à accélérer le processus d'organisation et d'Identification afin de mieux faire front commun face aux demandes de la Régie régionale, liées entre autres à un nouvel apport budgétaire. Ainsi, durant la première moitié de 96, un sondage a été fait auprès d'une cinquantaine d'organismes familles pour vérifier leur intérêt à se regrouper. Près d'une trentaine de groupes y ont répondu. Les résultats de ce sondage confirment la nécessité de se regrouper et de se donner des assises communes. Dans ce contexte, les rapports avec le RIOCM iront aussi en s'intensifiant, le regroupement jouant un rôle de facilitateur, en faisant entre autres circuler l'information dans le secteur.

Les groupes jeunesse

Les organismes Jeunesse existent depuis plusieurs années. Le plus vieil organisme du groupe jeunes, le Carrefour communautaire de Rosemont l'Entre-Gens, a été fondé en 1949. Les derniers-nés, tels les organismes de travail de rue, ont fait leur apparition dans les dix dernières années. Malgré des histoires différentes, les groupes Jeunesse sont considérés comme étant très critiques face aux services publics et à l'État. Si les groupes les plus anciens, entre autres le Carrefour communautaire de Rosemont l'EntreGens et le Bureau de consultation jeunesse, sont nés pour répondre à des besoins d'information et d'intervention non comblés à leur époque (ex. : sexualité, drogue), avec les années, à l'image des courants idéologiques dominants, ils se sont radicalises. En ce qui concerne les groupes les plus récents, tels les organismes de travail de rue, ils se sont mis sur pied pour répondre à des demandes pressantes mais non comblées par le réseau public. Pensons aux Jeunes de la rue, et à leurs besoins multiples d'écoute, de soutien et d'accompagnement.

Les regroupements d'organismes Jeunesse se sont créés à la fin des années 70, début des années 80 (le Regroupement des maisons de jeunes du Québec RMJQ; le Regroupement des maisons d'hébergement jeunesse du Québec RMHJQ; le Regroupement des organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec ROCAJQ). Visant la reconnaissance des pratiques originales des groupes communautaires jeunesses, ces regroupements ont surtout oeuvré sur la scène provinciale. Cette recherche de reconnaissance passe d'abord par une quête d'identité et d'auto-définition. Les groupes Jeunesse sont dans les premiers à s'être dotés de structures organisationnelles plus formelles, entre autres par le biais de cadres de référence et de codes d'éthique, en fonction de leur champ de pratiques. Si les groupes familles sont aujourd'hui dans une phase d'affirmation d'identité et de définition de leur spécificité, les groupes jeunesse pour leur part semblent viser la stabilité.

Forts d'un financement généralement plus régulier que les groupes familles, les groupes Jeunesse étaient parmi les plus virulents opposants à la réforme. Suite à l'adoption de la loi, les positions se sont diversifiées. D'un côté, le RMJQ et le RMHJQ avaient joint dès sa fondation la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Ils ont continué à être activement présents dans cette structure. De l'autre, le ROCAJQ, qui pour sa part avait hésité longtemps considérant cette adhésion comme une abdication face à la lutte contre la réforme, a depuis rejoint la Table des regroupements provinciaux. Ses groupes de base participent aux activités du RIOCM. Ce chapitre de présentation terminé, nous vous invitons à plonger au coeur de notre recherche, le chapitre 2, qui présente dans les détails le point de vue des intervenants sur leurs pratiques en contexte de régionalisation.

2. L'état des pratiques communautaires : les perceptions dominantes des cochercheurs

Le chapitre qui précède nous a permis de bien saisir le contexte dans lequel se déroule la régionalisation à Montréal. Nos cochercheurs vivant quotidiennement dans ce contexte. Ils sont donc confrontés à plusieurs des aléas qui traversent présentement le processus de régionalisation. Dans les pages qui vont suivre, nous leur laisserons la parole. Ils nous parleront de leurs pratiques telles que vécues dans ce contexte et dans la conjoncture socio-économique qui l'accompagne.

Rappelons que cette recherche n'a aucune prétention évaluative. Elle se veut l'exploration d'une réalité en mutation à partir des perceptions partagées collectivement par deux groupes d'acteurs concernés par des transformations qui touchent leurs pratiques quotidiennes. En ce sens, les traits qui ressortent dans ces pages ne sont pas uniquement liés aux effets d'une régionalisation encore trop récente pour en faire une évaluation plus formelle par le biais d'une méthodologie mieux adaptée à de telles fins. Ce que nous y retrouvons, ce sont les perceptions générées par l'expérience de femmes et d'hommes qui interviennent dans le cadre de la régionalisation en santé et services sociaux, et dans la conjoncture qui lui sert de toile de fond. Aussi, il ne faut pas se surprendre que leurs propos naviguent en de multiples eaux, au gré de l'appropriation collective qu'a permis notre démarche coopérative de recherche.

Le contenu de ce chapitre, qui représente le coeur du matériau de recherche, nous l'avons collectivement ramassé tout au long de deux démarches de cinq rencontres par groupe de cochercheurs. Nous voulons essentiellement rendre compte des éléments dominants qui se dégagent de ces deux démarches. Nous avons choisi d'en faire une présentation commune parce qu'il ressort que les propos tenus dans les deux groupes se rejoignent à bien des égards, malgré quelques différences que nous soulignerons au passage. N'oublions pas qu'il s'agit de deux démarches que nous avons volontairement faites en parallèle, afin Justement de pouvoir procéder à leur comparaison.

Qu'il soit également souligné que ce chapitre présente un cumul du matériau recueilli durant les cinq rencontres pour chacun des deux groupes à l'étude. Les traits dominants ne sont donc pas présentés selon leur ordre d'émergence, qui peut de toute façon varier d'un groupe à l'autre. Il fallait dans la rédaction du rapport prendre en compte tant la récurrence des idées au long de la démarche que l'ordre d'émergence au fil des rencontres.

Quelques constats généraux

Lorsque les cochercheurs sont appelés à partager leurs points de vue sur l'état actuel de leurs pratiques, deux idées maîtresses fortement associées ressortent et englobent l'ensemble de leur discours : complexité organisationnelle et encadrement technobureaucratique. L'organisation des régies régionales, et plus particulièrement celle de Montréal, renforce et complexifie l'encadrement techno-bureaucratique des organismes communautaires oeuvrant dans le domaine des services de santé et des services sociaux. Ainsi, pour réaliser son mandat, la Régie régionale de Montréal met en place de nouvelles structures de gestion et de représentation qui s'ajoutent souvent à celles déjà existantes. Bien que chacune de ces structures joue un rôle particulier, plusieurs d'entre elles doivent permettre d'établir les passerelles nécessaires pour regrouper tous les acteurs interpellés, c'està-dire la population, les établissements institutionnels ainsi que les organismes communautaires.

Selon les cochercheurs, l'ajout de nouvelles sphères de gestion, d'administration et de représentation, toutes à caractère fortement techno-bureaucratique, tend non seulement à alourdir la dynamique régionale mais aussi à la complexifier. Par exemple, les nombreuses divisions et sous-divisions administratives internes, jumelées aux nombreux déplacements de personnel, rendent plus difficiles encore les relations

entre les organismes communautaires et la Régie régionale. Aussi, les cochercheurs mentionnent qu'il est difficile de savoir à qui s'adresser à cause de la mobilité et des nombreux changements dans l'organisation du travail à l'intérieur du réseau institutionnel.

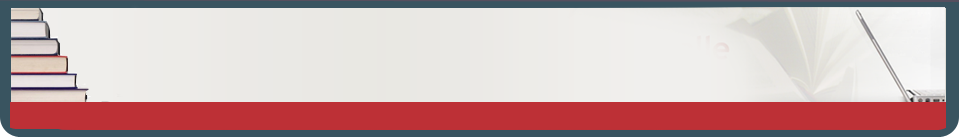

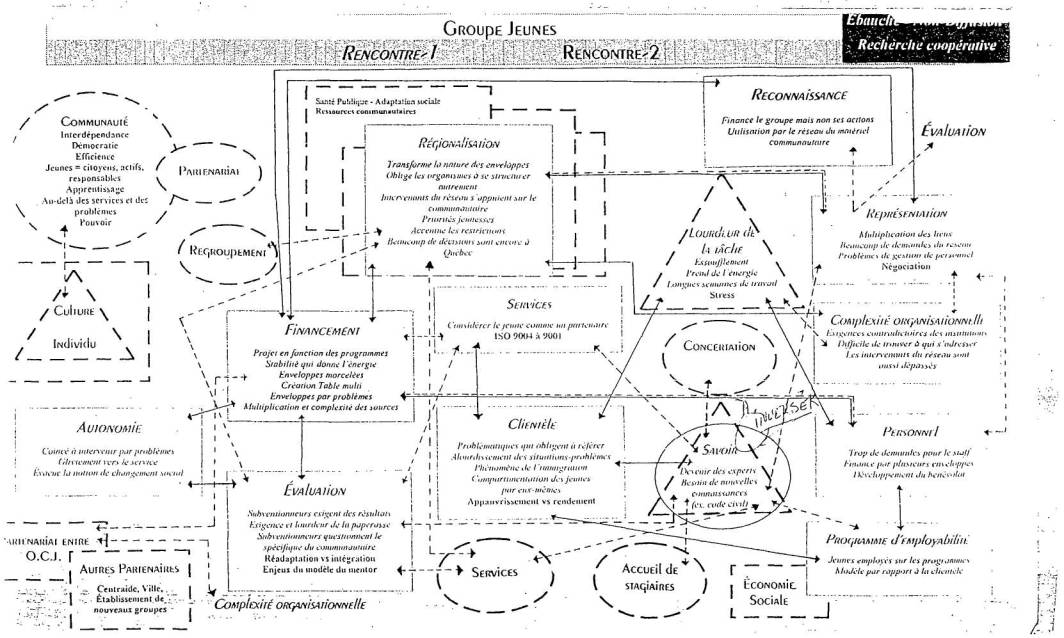

En fait tout au long de la recherche, les cochercheurs ont démontré que cette complexité organisationnelle et cette forme d'encadrement technocratique génèrent une lecture pratiquement « monstrueuse » de la présente réalité des secteurs communautaires jeunes et familles6. Ce portrait synthèse tel que décrit par les cochercheurs se révèle, et ce pour les participants eux-mêmes, particulièrement difficile à cerner, à saisir, conséquence de la démesure des informations qu'il contient. Bonifié au fil des rencontres, ce portrait doit être traduit maintenant en langage simplifié pour définir un peu plus clairement l'étendue des perceptions de nos cochercheurs sur la régionalisation et son contexte.

Pour ce faire, nous avons fait ressortir six traits dominants du discours des cochercheurs, répartis

en six sections distinctes :

- une expérience partenariale difficile;

- des relations nouvelles entre les groupes communautaires;

- un financement toujours laborieux;

- des services de plus en plus sollicités;

- des transformations dans la gestion des tâches;

- une définition des pratiques d'intervention communautaire.

Au fil du texte, nous avons souligné, autant que possible, les liens existant entre les divers traits. Il est aussi important de mentionner que ce portrait reflète une certaine réalité, celle vue et comprise par les cochercheurs à une période précise, soit les printemps et automne 1996. Rappelons, comme l'ont souligné certains cochercheurs, que « par rapport à beaucoup de choses, comme l'approche de partenariat, il y a de la mouvance et une incidence terrible sur nos pratiques » (Groupe familles, R.-5, p.9). Déjà au moment où vous lirez ces lignes, ce portrait se sera donc un tant soit peu transformé.

2.1 Une expérience partenariale difficile

«Il y a là une question de respect de l'identité des deux institutions, qu'elles soient communautaire ou publique. »

(Gr. jeunes, R2, p. 20 )

Rappelons d'abord que les cochercheurs sont soit des coordonnateurs de groupe, soit des intervenants qui travaillent quotidiennement avec la population rejointe par leur organisme. Les perceptions majoritaires qui se dégagent des groupes de recherche peuvent être regroupées en deux grands blocs : le rapport aux institutions régionales, que ce soit la Régie régionale ou la Santé publique; la dynamique plus au ras du sol, entre intervenants communautaires et institutionnels. Enfin, nous soulignerons en terminant, quelques différences au plan local.

Dans un premier temps, les cochercheurs insistent sur la place qu'occupent dans leur agenda les formes multiples de représentation régionale. Ils sont régulièrement sollicités pour participer à de multiples activités de représentation, réunions, comités divers. Dans ce cadre, les deux groupes de cochercheurs s'entendent pour dénoncer les difficultés et les incohérences rencontrées en pratique avec les principaux acteurs institutionnels et les difficiles négociations qui se dégagent de l'expérience partenariale prise dans une perspective régionale. En toile de

fond, comme élément explicatif, ressort le décalage culturel évident entre les institutions concernées et le monde communautaire. Ce décalage reflète les assises particulières des milieux concernés, l'un recevant son mandat de l'État et l'autre plus directement de ses membres. Ce décalage entraîne souvent des prises de position divergentes dans les dossiers abordés par les partenaires.

Un premier degré de frustration est exprimé : les cochercheurs ont le sentiment de piétiner, de devoir recommencer, d'être continuellement en train d'expliquer la mission de leur organisme. D'une certaine manière, Ils se sentent piégés dans cet engrenage inévitable de la représentation et de la concertation « obligées », jouant le Jeu des institutions, avec ce que cela exige en termes de surplus de temps et d'énergie, d'ajouts à leurs tâches régulières déjà fortement chargées. En fait, certains cochercheurs diront qu'ils ont le sentiment de faire un travail autre que celui pour lequel ils ont été engagés. Ils ont parfois l'impression de devoir faire des représentations avant tout pour aller chercher l'argent nécessaire, mais généralement non suffisant, pour le bon fonctionnement de leur organisme. En quelque sorte, de «faire la pute», même s'ils sont « tannés, écœurés » !

Mais la frustration des cochercheurs s'accentue lorsqu'ils constatent que le milieu institutionnel reconnaît fort peu le milieu communautaire et son expertise : « si tu ne fonctionnes pas comme le réseau, on n'a pas de respect pour toi (...) Aussitôt que tu sors de leur façon de faire, ils sont en résistance. » (Gr. jeunes, R-2, p. 18). Les cochercheurs se plaignent de ce que concrètement, il n'y a guère de partage réel de pouvoir. Conséquemment, dans les deux secteurs d'étude, certains cochercheurs partagent une double impression : d'un côté Ils ont le sentiment d'être exclus des décisions importantes, lesquelles sont souvent prises avant la concertation avec les organismes communautaires. Ils ont donc alors l'impression de se retrouver devant le fait accompli : « la réalité, actuellement, c'est qu'il y a une tentative de contourner les organismes communautaires par des alliances inter-instttutionnelles » (Gr. familles, R-5, p.9). D'autre part, lorsqu'ils sont consultés, se dégage de leurs propos le sentiment que les solutions préconisées reflètent rarement la dite consultation : « on est dans le décor. Ils nous consultent C'est une pièce de théâtre. Il y a consultation, mais ils te reviennent avec la solution issue des consultations... et elle ne concorde pas avec ce qu'on leur avait dit en consultation "Cela n'a pas de bon sens" » (Gr. jeunes, R-4, p.43).

Dans l'ensemble, mais soulignons que cela n'a pas fait l'unanimité chez les cochercheurs. il semble que les récriminations face à l'état du partenariat avec les principales instances régionales soient d'abord dirigées vers les institutions, et non vers ceux et celles qui y travaillent. Généralement, en ce qui a trait aux personnes travaillant dans ces établissements, mises à part certaines exceptions, les cochercheurs soulignent que ce n'est pas « vraiment leur faute », qu'ils ont des mandats à respecter, bien que l'attitude de certains peut parfois être « méprisante même si le terme est trop fort ».

Malgré ces limites, les cochercheurs notent, ce sera notre deuxième point, que ce nouveau partenariat rapporte parfois des dividendes. Elles sont plus manifestes horizontalement, tout particulièrement dans l'intensification et l'amélioration des rapports entre certains intervenants du réseau public et certains groupes communautaires. C'est du moins sous cet aspect que les perceptions les plus positives ressortent des démarches de recherche. Certains cochercheurs parlent « d'atomes crochus» qui peuvent se développer entre des intervenants des deux milieux.

essentiellement lorsque des intervenants du réseau public ont développé des affinités avec l'approche communautaire. De telles alliances se révèlent parfois très utiles. C'est entre autres le cas à l'occasion de références au réseau public de personnes venant chercher de l'aide dans les organismes communautaires. S'il y a « alliance », c'est donc d'abord entre intervenants que ça se passe, en fonction des besoins de leur clientèle. On dit référer à un intervenant du réseau en qui l'on a confiance, plutôt qu'à l'institution comme telle : « ce n'est pas au CLSC que tu envoies le jeune, c'est à l'intervenant, à la psychologue » (Gr. Jeunes, R-2, p.9).

Soulignons toutefois que les contacts pour créer des alliances sont souvent à recommencer à cause de la mobilité et de l'instabilité des postes de travail dans le réseau public. C'est donc parfois beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Des cochercheurs soulignent également que des alliances avec les intervenants du réseau institutionnel peuvent aussi s'avérer très longues à créer, reflétant une forte résistance de part et d'autre. Enfin, compte tenu de l'ampleur du territoire de la Régie régionale de Montréalcentre, on souligne la grande disparité à l'intérieur même des sous-régions desservies, et des établissements qui la composent. Ce qui amène d'autres cochercheurs à dire que la réalité vécue dans l'une ou l'autre des sousrégions de Montréal ne peut être généralisée à l'ensemble de la région montréalaise : « cela reflè te que même si l'on est sur l'île de Montréal, il y a une énorme disparité entre les sous-régions. D'ailleurs. « on ne souhaite pas que cela se répande ailleurs ! » (Gr. familles, R-5. p. 11)

Globalement, l'approche partenariale alourdit donc le travail quotidien des intervenants communautaires. Elle camoufle et maintient des rapports de pouvoir inégaux sous le couvert de ce qui parfois apparaît comme une pseudo-concertation, en niant les différences culturelles, politiques, économiques et sociales des milieux institutionnels et communautaires. Malgré tout plusieurs cochercheurs admettent que l'approche partenariale peut aussi apporter certains gains pour les organismes communautaires concernés, que ce soit sous forme de financement, de collaboration, d'amélioration des services et de travail dans le quartier. Elle favorise également un échange et une possibilité de communication entre les différents acteurs oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. Ainsi, pour les cochercheurs du groupe jeunes, « la Régie ré gionale de Montréal commence à reconnaître le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) comme une instance incontournable, quand on parle de collaboration avec le communautaire » (Gr. jeunes, R-2, p. 14).

2.2 Les relations nouvelles entre groupes communautaires

« La régionalisation amène l'enjeu de se regrouper pour faire valoir nos points de vue, les raisons d'être des organismes communautaires. »

(Gr. jeunes R-1 p.2)

La régionalisation accentue et transforme l'approche partenariale et la concertation avec les établissements du réseau institutionnel. Parallèlement, elle génère aussi de nombreuses occasions de rencontre et de concertation entre les organismes communautaires. Dans cette partie, nous présentons les propos des cochercheurs concernant les rapports entretenus au niveau intersectoriel et sectoriel, en lien avec le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal RIOCM, qui regroupe, au début de 1997, quinze secteurs d'intervention communautaire.

Les multiples facettes du partenariat avec le réseau public exigent donc du communautaire un investissement considérable en terme de temps et d'énergie. Or, la dynamique régionale intensifie aussi les rapports inter-groupes, que ce soit à l'intérieur des secteurs ou entre les secteurs. Il se crée donc un autre espace de rapports, qui engendre lui aussi ces lieux et ces temps d'échange, ce qui n'allège en rien l'agenda des intervenants concernés.

Pour ce qui est des rapports entre les différents secteurs du mouvement communautaire montréalais, les cochercheurs considèrent que le RIOCM joue un rôle prépondérant dans les rapports avec la Régie régionale de Montréal et ses principales constituantes. À titre d'exemple, les cochercheurs rappellent que dans le cadre de la réorganisation du réseau et des réallocations budgétaires, le rôle du RIOCM deviendra centred au niveau des comités aviseurs. La mise en place des comités de travail dont certains ont pour but de mieux saisir la portée de tous ces changements, tant au niveau du fonctionnement régional qu'au niveau du financement, est également soulignée comme un des aspects intéressants du travail du RIOCM. Pour les cochercheurs, ces nombreuses occasions de concertation favorisent les échanges inter-groupes et inter-secteurs. Elles facilitent le partage des connaissances et des expertises, alimentant ainsi davantage le savoir des groupes et des intervenants présents. C'est un apport pour le développement et la consolidation de l'identité communautaire.

Ces rencontres inter-groupes peuvent donc devenir des lieux et des moments essentiels pour la survie même d'un organisme, compte tenu des informations souvent cruciales qui y circulent. En quelque sorte, elles équipent les groupes face à la dynamique partenariale régionale et ses enjeux. En fait foi, comme le soulignent des cochercheurs, la création de la table regroupant les centres de quartiers (groupes multi), qui se sont vus obligés de se structurer et de se définir justement parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans les catégories prédéterminées par la Régie régionale.

Pour ce qui est de l'organisation par secteur, l'exemple du secteur familles est intéressant. Au début de 1996, les groupes familles sont peu organisés au sein du RIOCM. De toute manière, il n'y a pas de réelle concertation de secteur : « d'après son nom, c'est le regroupement intersectoriel mais le secteur familles n'y est pas représenté. Le secteur familles existe mais les organismes y siègent à titre individuel. Il n'y a pas de regroupement familles » (Gr. familles, R-4, p.21). En fait, que ce soit au sein du RIOCM ou en-dehors, de nombreux groupes familles sont absents des regroupements existants.

Pour nos cochercheurs, les groupes familles sont pourtant en quête d'une identité commune, d'une ligne idéologique directrice qui leur permettraient de vraiment se regrouper sous un même chapeau. L'amorce d'une organisation régionale soulignée au chapitre 1 illustre ce phénomène. Les cochercheurs du groupe familles ont d'ailleurs beaucoup insisté sur le besoin de se bâtir un espace d'appartenance dans un contexte où ils doivent faire la preuve que leurs pratiques sont incontournables :

« chez les groupes familes, il y a tellement de lieux de concertation qu'on pourrait dire que, finalement, la concertation est inexistante 1 (...) Au niveau de la pratique, de la philosophie de l'intervention, il n'y a aucun regroupement qui nous regroupe. Quand on est en recherche d'identité et de systématisation de ce qu'on fait, on est pas mal tous un peu mêlé : ça va peut-être avec la situation de la famille... En tout cas, on n'a pas de point commun pour se regrouper encore ! »

(groupe familles, R-4, p. 11. 15 et 23).

Le regroupement des groupes familles s'avère donc assez difficile. L'isolement, le manque de cohésion, de définition d'une pratique commune ainsi que la diversification des problématiques liées à la famille, sont des éléments qui influencent fortement la faible identité collective des organismes de ce secteur. Cependant, et c'est là un des résultats positifs de la régionalisation, les groupes familles, se retrouvant au centre des priorités régionales, ont été « poussés » à s'organiser d'abord en secteur, tout en développant et intensifiant leurs liens avec le RIOCM.

À ces principaux constats concernant les rapports intersectoriels et sectoriels entre groupes communautaires sur le territoire de la Régie de Montréal-centre, un aspect supplémentaire mérite d'être souligné dans cette partie. Il touche aux rapports entre les groupes locaux et leur regroupement national, ce qui concerne ici essentiellement les intervenants venant de groupes de jeunes. Comme nous l'avons remarqué dans le chapitre 1, la régionalisation entraîne une redéfinition des rôles entre les regroupements provinciaux et des organismes locaux mobilisés régionalement dans un secteur et un regroupement intersectoriel. La régionalisation a donc un impact sur les rapports entremis entre les regroupements et leurs groupes membres. Pour la région de Montréal, compte tenu du nombre de groupes concernés, cette redéfinition pourrait engendrer certaines difficultés dans un futur de plus en plus rapproché. C'est du moins ce qui émerge du contenu des rencontres, sans que la nature même des difficultés ne soient explicitement identifiée. Il s'agit plus, de la part des cochercheurs, d'impressions que de constats formels. Mais voilà un dossier à suivre.

2.3 Un financement toujours laborieux

« C'est problématique la bataille qui existe ou qui est en train de se créer entre les organismes communautaires pour se partager les miettes du financement. Et quand il y en a un qui pousse, tu espères qu'il ne poussera pas trop vite parce qu'il va venir en chercher dans ton enveloppe!»

Le financement, c'est le nerf de la guerre, dit-on depuis toujours. Pas de financement stable et récurrent, pas de groupe. Ce n'est donc pas un problème nouveau et la régionalisation n'est pas en soi le seul facteur pris en compte par les cochercheurs. Ceux-ci l'abordent globalement, tel qu'ils ont l'impression de le vivre dans leurs organisations, ce qui diffère souvent d'un groupe à l'autre et entre les deux secteurs participant à l'étude. Les cochercheurs ont abordé cette dimension sous deux principaux aspects : 1-la recherche de financement et ses aléas; 2les sources multiples et les exigences des subventionneurs, en lien avec la mission des groupes.

Les cochercheurs soulignent premièrement que les sources de financement des organismes communautaires sont très variées : certains organismes sont financés en majorité par des bailleurs de fonds privés tels Centraide ou les organismes religieux; d'autres par la Régie régionale, dans le cadre du Soutien aux organismes communautaires (SOC régionalisé). Pour d'autres encore, une partie importante du budget provient de programmes particuliers. Pensons ici au programme PACE du gouvernement fédéral, géré par les régies régionales via le ministère de la Santé et des services sociaux; ce programme touche de nombreux groupes du secteur familles. Enfin, mentionnons que de nombreux organismes des secteurs à l'étude développent aussi des activités d'autofinancement.

Il ressort clairement des discussions qu'il existe de fortes disparités entre les sommes allouées à chacun des organismes au sein desquels travaillent les cochercheurs. Globalement, les intervenants du secteur Jeunesse oeuvrent dans des groupes au financement plus stable. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'un regard global et qu'il y a des exceptions. Conséquemment, certains groupes jeunes semblent moins préoccupés par la question du financement puisqu'ils ont pu se prévaloir d'une somme récurrente dans le cadre du programme de Soutien aux organismes communautaires (SOC) mis sur pied par le MSSS et rapatrié depuis peu par les régies régionales. Ce programme de financement, au même titre que d'autres, vit maintenant sous le régime de l'enveloppe fermée, ce qui veut dire que malgré la création de nouveaux groupes qui répondent aux critères du programme, il sera difficile pour ces groupes d'obtenir un financement de base, car il n'y a plus d'apport d'argent nouveau.

Conséquence de ce blocage, certains organismes communautaires font alors davantage appel aux subventions temporaires, par projet, tel le programme PACE. À ce titre, l'année 97 sera déterminante pour certains organismes du groupe familles. En effet, selon les cochercheurs les sommes allouées dans le cadre de cette subvention pourraient être réévaluées à la baisse. Cette « réévaluation à la baisse » pourrait mettre en péril la survie de ces organismes puisque cette subvention représente jusqu'à 40% de leur budget annuel.7

Si dans l'ensemble les intervenants familles devaient donc composer avec des budgets non récurrents contrairement aux intervenants jeunesse, une telle situation ne manquerait pas de soulever quelques questionnements sur la parité intergroupes :

« depuis maintenant cinq ans, il n'y a pas de nouveaux organismes acceptés, alors qu'il y a des excédents au niveau des enveloppes et que l'argent est réparti entre les groupes qui sont déjà financés. Les groupes non financés ne reçoivent rien. On fait quand même tous partie du même regroupement, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires mais on oublie les parents pauvres. Je me demande si cela ne va pas créer des divisions au niveau du regroupement. Arrêtons de nous battre pour faire augmenter les enveloppes de ceux qui sont déjà financés et pensons à ceux qui ne le sont pas encore »

(Gr. familles. R-5, p. 17-18).

En fait, c'est toute la question des tensions déjà existantes entre certains groupes qui ressort ici. Ces tensions, que l'on retrouve parfois à certaines tables de concertation locale, tirent leur origine autant du sous-financement des groupes communautaires, que du partage inégal du financement entre les organismes. Ainsi, lorsqu'un budget global est réparti entre divers groupes, il arrive trop souvent qu'un premier groupe est financé, un deuxième l'est moins et un troisième pas du tout. On observe parfois une situation similaire entre des organismes de même nature, par exemple dans des services d'hébergement, là où les groupes se partagent une seule enveloppe budgétaire.

Dans ce contexte, et c'est là un deuxième aspect fortement souligné par les cochercheurs, la question du financement rejoint celle de l'autonomie de groupes face à leurs besoins particuliers. Pour nos cochercheurs, un financement récurrent et suffisant favorise la consolidation de l'organisme communautaire et son autonomie. Pour les organismes dont le financement est moins précaire, la mission demeure la ligne directrice des demandes de subvention. Par contre, la situation inverse rend les groupes plus fragiles en ce qui a trait aux fondements de leur intervention. En conséquence : la culture de négociation et de revendication auprès des différents bailleurs de fonds ne sera pas la même. Elle varie en fonction de la stabilité ou non des entrées de fonds.

Ainsi, lorsque les groupes doivent composer avec de multiples bailleurs de fonds, ils se retrouvent comme trop écartelés dans des logiques différentes. En cherchant à respecter les critères et les exigences des différents bailleurs de fonds, les groupes mettent alors en péril la mission même de leur organisme. Toutefois dans la présente conjoncture, certains organismes n'ont plus de marge de manoeuvre pour accepter ou refuser des possibilités de financement. C'est leur avenir qui en dépend :

« pour les nouveaux organismes, c'est un peu là où Je trouve qu'on se tire dans le pied, lorsqu'un nouveau programme sort, on ne prend pas le temps de le questionner avant d'y adhérer. Les nouveaux organismes ont tellement besoin d'argent qu'ils ne se posent plus de questions et ils se lancent dedans, peu importe les programmes »

(Gr. familles, R-4, p.9);

« il y a toujours un risque d'accepter de l'argent qui finalement ne change rien à notre situation financière. Au contraire, cela nous donne plus d'ouvrage. Cela nous épuise ! »

(Gr. familles, R-l. p. 15).

Bien sûr, avec le temps, ces organismes ont développé des stratégies pour adapter leur discours aux exigences des différents bailleurs de fonds et pour pallier aux incohérences entre la nature des demandes de subvention et la réalité de l'intervention. Car il y a souvent une marge importante entre les besoins exprimés par les membres et l'intervention demandée ou exigée à l'intérieur des cadres définis par les bailleurs de fonds :

« tout ça nous oblige, pour le financement, à toujours dire ce qu'ils veulent entendre. Il faut toujours transformer un peu notre discours pour bien employer leur langage. Cela a pour effet de diluer notre mission. Et cela ramène la question de la reconnaissance des groupes pour ce qu'ils sont »

(Gr. familles, R-l, p.4).

Dans un tel contexte, les cochercheurs s'entendent pour dire qu'il y a souvent alors un hiatus entre l'action effectivement réalisée et les exigences du financement par problématique :

« ça devient tellement complexe, même pour les groupes, dans la décentralisation. Chaque enveloppe budgétaire ne peut contenir toutes les restrictions ou toute la réflexion qui est menée dans l'ensemble. Donc, l'enveloppe s'applique à une affaire tellement pointue que, même si on parle d'approche globale, on va donner des subventions pour ceux qui sont blonds, en haut de cinq pieds, pas plus vieux que tel âge. Donc, l'application des grands plans, des grandes prétentions de la régionalisation est impossible à réaliser »

(Gr. Jeunes R-l,p.2).

En fait les groupes se définissent fort différemment des institutions. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans une approche globale que dans une approche par clientèle et groupe à risques. Mais les sources de financement ne répondent guère à ces attentes « L'argent est affecté à des problèmes, des affaires bien pointues. Mais, nous, dans notre réalité, ce n'est pas comme ça. On regarde les gens, on ne regarde pas les problèmes »(Gr. Jeunes R-l. p. 16). Les groupes ne demandent que le respect de leur leur capacité de réaliser l'intervention : « c'est pour ça que l'autonomie, on travaille beaucoup avec ça. Je me dis qu'il faut savoir ce qu'on est capable de faire, ce que ça vaut, puis ce que les autres nous demandent, et être capable de leur dire non. C'est bien beau dire "on pourrait", mais ce n'est pas vrai qu'on peut ! Ce n'est pas vrai qu'on peut, et, à quel prix... c'est nous autres qui en payons de notre santé ! » (Gr. familles R1. p.14).

En dernier lieu, sur le fond, les cochercheurs questionnent également les critères retenus par les subventionneurs lorsque vient le temps d'évaluer les résultats des projets. Tous se plaignent que les bailleurs de fonds ne s'intéressent trop souvent qu'aux résultats quantitatifs. Or, les pratiques dans le milieu communautaire sont avant tout d'ordre préventif, donc difficilement mesurables mais appréciables en termes qualitatifs : « ils nous disaient de calculer l'impact de nos interventions à long terme, sur cinq ans. Par exemple, un jeune avec qui tu as été en contact et qui a aujourd'hui vingt-deux ans, de savoir où il est rendu. Bon. Si je n'ai plus de contacts avec ce Jeune, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui s'est passé ! Ils ne comprennent pas ça» (Gr. jeunes R-4, p. 23). Aussi, les cochercheurs soulignent qu'ils ne sont pas équipés pour faire ce genre d'évaluation qui demanderait des ressources humaines et financières suffisantes et une expertise dans le domaine de l'évaluation.8

Il ressort donc clairement que la vie quotidienne des groupes communautaires est fortement affectée par le type de financement accessible. Un financement récurrent et important permet de stabiliser l'organisme à plusieurs niveaux, tant pour le personnel, en offrant de meilleurs salaires et de bonnes conditions de travail, que pour les services offerts, tout en maintenant le cap. Par contre, l'instabilité et l'insuffisance du financement mettent en péril la stabilité et la consolidation de l'organisme. Elles limitent aussi la cohérence entre les projets demandés et la mission de l'organisme. L'autonomie de l'organisme se retrouve alors grandement menacée. La prochaine section explicitera l'orientation des services offerts par les organismes communautaires des deux secteurs à l'étude et tentera de mettre en relief les différents éléments qui les influencent, en lien avec les limites et les contraintes propres au financement.

2.4 Des services de plus en plus sollicités

«Il n'y a pas d'entreprise gouvernementale, pas une école, pas une université qui va réussir à rendre la gamme de services qu'on rend, avec l'argent qu'on nous donne pour les rendre! »

(Gr. familles R-Lp.13)

La mise en oeuvre de cette réforme majeure du système de santé et de services sociaux se fait dans un contexte de crises multiples : celle de l'État providence, celle de légitimité du politique et celle de la transformation structurelle du travail. Que l'État s'engage dans une telle réforme à un tel moment n'est évidemment pas l'effet d'un hasard, ne l'oublions pas. Ce processus, qui se révèle d'abord une démarche d'assainissement et de rationalisation des finances publiques, a des répercussions importantes sur les services à la population. Les groupes communautaires sont en première ligne pour en apprécier les effets sur des populations appauvries. Dans cette conjoncture, nos cochercheurs constatent un mouvement de « dumping » vers les groupes. Sans être nouveau, et nécessairement irréversible, il s'accentue dans la présente conjoncture. Parallèlement à ce mouvement, nous assistons à une nette pression pour qu'il y ait professionnalisation des groupes communautaires et en même temps, augmentation du bénévolat en leur sein. Ce double mouvement, paradoxal à première vue. tend à renforcer le volet service du travail des groupes.

Les cochercheurs s'entendent pour dire que plusieurs facteurs contribuent à influencer la nature des services offerts : la conjoncture socio/politico/économique, la diminution du filet universel de sécurité sociale, la diversification, la complexification et l'individualisation des problématiques sociales, les différentes exigences des bailleurs de fonds ainsi que l'idéologie dominante de professionnalisation et de spécialisation. Nonobstant ce contexte, ils insistent pour dire que l'orientation générale de leurs organisations tend toujours vers l'actualisation d'une mission qui s'enracine dans des pratiques qui dépassent un simple service de première ligne à la population. Pour les cochercheurs, leurs pratiques doivent encore chercher à s'inscrire, comme nous l'avons souligné dans le chapitre 1, dans une vision plus complète des problèmes sociaux où s'articulent soutien individuel et démarche collective, aide et prévention mais aussi promotion et défense des besoins et des droits sociaux (voir section 2,6).

Pour les cochercheurs. une des premières conséquences observables de cette conjoncture difficile, c'est l'aggravation de l'appauvrissement d'une partie de plus en plus grande de la population. Au quotidien, les cochercheurs des deux secteurs soulignent combien l'accroissement des inégalités dans la répartition de la richesse entraîne une augmentation du nombre de personnes faisant appel aux ressources communautaires. Ces personnes qui se retrouvent de plus en plus démunies, sont présentement incapables de bien répondre à leurs propres besoins de base ainsi qu'à ceux de leurs proches.

Dans ce contexte, les cochercheurs insistent sur la nature des besoins et des demandes des usagers. Si certains clients expriment fréquemment des besoins essentiels, tels un manque de nourriture, une partie des personnes rencontrées se débattent avec un sérieux alourdissement, une réelle complexification et une diversification de leurs problèmes personnels. Déjà surchargés dans leur travail, les organismes communautaires, du moins ceux des deux secteurs à l'étude, réussissent tant bien que mal à s'adapter à des taux de fréquentation de plus en plus élevés, sans qu'ils puissent généralement disposer des ressources financières nécessaires pour augmenter le nombre d'intervenants. L'efficience sociale et financière des organismes communautaires se révèle ici de manière pour le moins probante, dans une conjoncture socioéconomique propice à l'effritemement rapide d'un tissu social déjà effiloché.

Pour les cochercheurs, et ici c'est tout particulièrement ceux du groupe familles qui le soulignent, en ce qui concerne la nature des services aux membres, il est clair que les organismes communautaires se retrouvent aujourd'hui avec des mandats qui appartenaient auparavant aux CLSC. Il y a un net transfert vers les organismes communautaires de services anciennement offerts par les institutions. C'est tout particulièrement évident en ce qui a trait au maintien à domicile. En fait, les cochercheurs du groupe familles ont parfois l'impression que leur organisme est devenu plus souvent qu'autrement le déversoir du trop-plein institutionnel.

Pour les deux groupes, jeunes et familles, s'accroît le « dumping» des établissements du réseau vers le communautaire. D'une part, le « dumping obligé » provient du recul constaté au niveau de la présence et du soutien traditionnel de l'État. Ainsi, la reconfiguration des services de santé et des services sociaux via la Régie régionale reformule le mandat des CLSC, lequel relègue alors une partie de son mandat aux organismes communautaires : « il y a des indications très précises, au niveau de la Régie régionale et de la Direction de la santé publique, qui laissent croire que cela va encore aller en augmentant. La Direction de la santé publique, entre autres, présente des possibilités de subventions qui sont, dans le fond, de l'achat de services : on vous donne tel montant si vous remplissez un mandat qui est le suivant, qui va être évalué à partir de tels critères et qui vise telle population» (Gr. familles R-l, p. 5).

En quelque sorte les cochercheurs ont l'impression de devoir gérer un plus grand nombre de situations problèmes, qui se révèlent elles-mêmes de plus en plus lourdes et complexes. L'effet de « dumping » est donc aggravé par l'alourdissement toujours plus grand et la diversification des problématiques sociales, par l'acuité des demandes des personnes aux prises avec les problèmes ainsi que par les particularités propres à chacun des organismes communautaires. À ce titre, l'un des cochercheurs du groupe jeunes apportait l'exemple suivant : « c'est un jeune qui va dans une maison de Jeunes, mais il va bientôt avoir dix-huit ans. Je lui dis qu'habituellement, les maisons de jeunes c'est en bas de dix-huit ans. Alors, il me dit "11 faut que Je dise que J'en ai seize?" » (Gr. Jeunes R-l, p.5).

Dans ce contexte, les cochercheurs soulignent deux directions que semblent prendre leurs pratiques sous l'impulsion de ce que nous venons de décrire. Souvent complémentaires dans un lieu donné, elles peuvent aussi être vues comme contradictoires. Toutefois, ces deux directions visent à renforcer le volet service de leur intervention. Nous parlons de la professionnalisation des pratiques communautaires et de l'augmentation du bénévolat.

Ainsi, la présente conjoncture et les exigences des organismes subventionneurs tendent à créer une sort de dynamique où les organismes communautaires développent de plus en plus des services de type professionnel. Cette professionnalisation n'est pas nécessairement perçue comme étant négative, surtout du point de vue de la qualité : «je trouve ça intéressant que l'on développe une certaine expertise et que les services donnés aient un certain standard » (Gr. familles R-2, p. 7). Cependant, cette tendance renforce l'effet de dumping, rendant les organismes communautaires intéressants pour leurs moindres coûts sociaux. En fait, les groupes se sentent comme coincés, pris avec les bons et les moins bons côtés inhérents à ce processus : «de l'externe, on nous demande de nous professionnaliser pour qu'éventuellement on prenne en charge des services qui étaient rendus par les professionnels des institutions de santé: à l'interne, on trouve ça intéressant. Il faut aller chercher un savoir parce que les problématiques sont plus développées aussi Mais il faut faire attention pour ne pas commencer à faire le travail des institutions à rabais, parce que le milieu communautaire manque de reconnaissance, de financement » (Gr. familles R-2, p. 7).

Toutefois, les éventuelles pressions extérieures à la professionnalisation s'accompagnent aussi, et parfois dans un même temps, de pressions pour grossir le nombre de bénévoles. C'est le cas de Centraide : « ils vont nous de mander de développer des services de type professionnel avec une meilleure qualité, en même temps on nous demande d'augmenter le nombre de bénévoles » (Gr. familles R-2, p. 7).

Évidemment, le bénévolat au sein des organismes communautaires n'est pas un phénomène nouveau. Il est d'ores et déjà très appréciable en nombre et en qualité. Mais il semble aujourd'hui prendre une place démesurée dans la tête de bien des bailleurs de fonds, une manière de légitimer le désengagement collectif de l'État, de renvoyer aux individus le soin de gérer la misère : « le bénévolat est devenu une façon pour l'État de culpabiliser les gens; on regrette de ne pas en avoir fait » (Gr. jeunes R-l. p. 14).