Moi aussi j'travaille... au foyer : rapport du colloque national tenu

à l'Université du Québec à Montréal : pavillon

Judith Jasmin : 26 mai 1984

Rédaction : Ouellet, Michelle

Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS),

1989

NOUS TENONS A REMERCIER LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT (PROGRAMME

DE LA PROMOTION DE LA FEMME) QUI, GRÂCE A UNE SUBVENTION, A PERMIS

LA PUBLICATION DU PRÉSENT RAPPORT.

SOMMAIRE

En 1981, l'Association Féminine d'Education et d'Action Sociale

(AFEAS) entreprenait une recherche-action sur la situation des femmes

au foyer. Plusieurs activités ont été organisées

dans le cadre de cette recherche-action, dont la tenue, le 26 mai 1984,

du colloque national "Moi aussi j'travaille...au foyer".

Le présent rapport fait état de l'ensemble du déroulement

de notre recherche-action sur les travailleuses au foyer, pré-

sente la description des actions entreprises par l'AFEAS dans ce dossier

et fait connaître le cheminement prévu des résolutions

adoptées lors du colloque national.

L'AFEAS existe depuis 1966 et regroupe actuellement 35 000 membres

actifs dans 600 localités du Québec. L'AFEAS poursuit deux

buts: l'éducation et l'action sociale. C'est par le biais d'un

programme d'études mensuelles qu'elle amène ses membres à

une prise de conscience individuelle et collective des conditions de

vie des femmes et de celles de la société. L'AFEAS incite

ses membres à engager des actions concrètes dans leur milieu

en vue d'un réel changement social.

Sur recommandation de ses membres, l'AFEAS entreprend des recherches

à long terme visant à transformer les conditions de vie et

de travail de certaines catégories de femmes. L'AFEAS a déjà

mené une étude sur la situation des femmes collaboratrices

de leur mari dans une entreprise familiale (1975 à 1980). Les revendications

issues de cette sensibilisation de la population ont permis aux femmes

collaboratrices d'être reconnues comme "employées" pouvant

bénéficier de certains avantages sociaux. Les femmes collaboratrices

sont maintenant regroupées dans une association: l'Association

des femmes collaboratrices.

La publication du présent rapport constitue, pour l'AFEAS, une

nouvelle étape dans la poursuite de son objectif d'améliorer

les conditions de vie des femmes. L'AFEAS ne vise pas à retour-

ner toutes les femmes au foyer ni à diriger celles qui sont

au foyer vers le marché du travail rémunéré.

On veut plutôt ana- lyser la situation des travailleuses au foyer

et identifier des mesures qui répondent à leurs besoins.

On retrouve donc, dans le présent rapport, les chapitres suivants

:

- l'historique du dossier des travailleuses au foyer (les étapes

de la recherche-action);

- le rapport des colloques régionaux organisés dans le cadre

d'une campagne de sensibilisation sur le dossier des travailleuses

au foyer;

- le rapport du colloque national "Moi aussi j'travaille au foyer";

- la conclusion.

HISTORIQUE DU

DOSSIER DES TRAVAILLEUSES AU FOYER

"Les femmes au foyer constituent un groupe numérique important

au Québec, mais leurs caractéristiques sont fort peu connues

et étudiées. Cette ignorance n'est pas le fruit du hasard.

Il en est ainsi en premier lieu à cause de la nature de leurs activités:

dans un monde orienté vers la production marchande, seul le travail

salarié est considéré comme une activité économique.

Il en est ainsi également à cause de l'isolement de chacune

de ces femmes dans leur foyer: il est difficile de saisir comme groupe

social un ensemble d'individus se définissant d'abord et avant

tout comme membres d'une unité familiale. Cette situation d'isolement

est renforcée par une attitude orientée vers l'amour et l'oubli

de soi. Comment revendiquer sur la place publique des avantages sociaux,

des mesures assurant une certaine sécurité financière

quand on accomplit ses tâches par amour et quand on fait profession

de prendre soin des enfants?

Depuis quelques années, l'AFEAS s'est heurtée dans son travail

à plusieurs injustices envers les femmes au foyer: citons entre

autres l'absence de reconnaissance sociale de leur travail, la non-

accessibilité à la formation professionnelle et aux régimes

de re- traite des travailleurs."(1)

Des 35 000 membres AFEAS, 58,6% travaillent

exclusivement au foyer(2). "De plus, le travail au foyer

concerne toutes les femmes qui, en général, assument la plus

grande partie des travaux ménagers et des soins aux enfants."

Il n'en fallait pas plus pour que les déléguées de l'AFEAS,

lors du premier congres d'orientation d'août 1981, décident

de faire de la situation des femmes au foyer l'objet d'une recherche-action.

"Entreprendre une recherche sur ce groupe, c'est s'attaquer à

un sujet ayant une portée sociale et scientifique. Qu'elle soit

en plus commandée et acheminée par un groupe de femmes lui

confère une importance et une signification particulières.

A la base de cette démarche, il y a la découverte de difficultés

pratiques dans un travail auprès de femmes au foyer et la volonté

d'amorcer un processus collectif de changement."

- Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer, Rita Therrien,

Louise Coulombe-Joly, Boréal Express, 1984.

- Enquête sur le profil du membre AFEAS, 1981.

- Ibid 1.

En septembre 1981, un comité est mis sur pied à l'AFEAS.

For- mé de cinq (5) personnes, sous la responsabilité de Louise

Coulombe- Joly, ce comité a pour mandat d'élaborer les différentes

étapes de cette recherche-action et d'en suivre le déroulement.

Ce comité a commencé son travail par un inventaire des ouvrages

traitant du sujet et par une recherche des ressources et collaborations

éventuelles.

(1) Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer, Rita Therrien,

Louise Coulombe-Joly, Boréal Express, 1984.

L'AFEAS, en mettant sur pied cette recherche-action, "souhaitait obtenir

un changement de mentalité tel que la femme au foyer se sente valorisée

dans ses fonctions, que l'on ne ressente plus cet esprit de comparaison

entre femmes au foyer et femmes sur le marché du travail, que la

femme au foyer obtienne son propre statut et que l'on reconnaisse la

valeur sociale et économique du travail.(1) au foyer.

A partir de cet objectif global, le Conseil d'administration de l'AFEAS

définissait les objectifs spécifiques suivants:

- définir les femmes au foyer des années 1980;

- découvrir leurs motivations, leurs aspirations, leurs frustrations

et leurs besoins;

- faire ressortir les aspects légaux et financiers de leur statut;

- reconnaître l'importance de leur rôle social, écono-

mique, culturel et chrétien;

- élaborer des recommandations pour l'obtention de cette reconnaissance;

- faire prendre conscience aux femmes de leur identité propre;

- améliorer leurs conditions de vie;

- par des pressions auprès des instances gouvernementales, obtenir

des mesures qui répondent aux besoins de ces femmes.

- (1) Revue Femmes d'ici,

Plusieurs étapes ont marqué le déroulement de la recherche-

action "femme au foyer" entreprise par l'AFEAS en septembre 1981. Ce

sont:

- la recherche;

- la sensibilisation des membres AFEAS;

- la campagne publique d'information.

LA RECHERCHE

La Faculté de l'éducation permanente de l'Université

de Mont- réal a accepté, à la demande de l'AFEAS, de

contribuer à la réalisation de ce projet en y affectant un

chercheur. C'est Rita Therrien qui a assisté les membres du comité

"femme au foyer" tout au long de cette étape.

Un pré-sondage aidait à l'élaboration d'un questionnaire-

enquête de 61 questions portant sur l'âge, le statut, la religion,

les études, l'occupation, le domicile, le nombre de personnes à

charge, le temps consacré aux différentes tâches, les

sources et montants des revenus, l'autonomie personnelle et financière,

les contrats de mariage, les rapports avec le conjoint, la connaissance

et l'appréciation de certaines mesures sociales gouvernementales,

les attitudes et comportement vis-à-vis des femmes au foyer, les

aspirations personnelles, la santé, l'implication dans le milieu,

les satisfactions retirées de leur vie actuelle et la formulation

de souhaits pour améliorer des aspects de leur vie. La plupart

des questions sont fermées mais on prévoyait souvent un espace

libre lorsque les réponses ne convenaient pas à la répondante.

Toutes les questions concernant les projets d'études et les sources

de satisfactions et d'insatisfactions étaient ouvertes.

Le questionnaire a été "pré-testé" auprès

d'une cinquantaine le femmes qui, en moyenne, ont mis 30 minutes à

y répondre.

Le Centre de sondage de l'Université de Montréal a procédé

à l'échantillonnage à partir d'une liste officielle.

La sélection couvrait l'ensemble du territoire québécois.

Dans chaque unité territoriale, on a d'abord sélectionné

des secteurs en fonction de la taille de l'unité, puis on a choisi

un nombre de femmes dans chaque secteur, le tout au hasard systématique.

Au total, l'échan- tillonnage se composait de 2 054 femmes s'identifiant

elles-mêmes comme ménagères (excluant donc les étudiantes,

les retraitées et les chômeuses).

"Le questionnaire a été envoyé par la poste durant la

première semaine du mois de mars 1982. Un rappel par la poste

a été effectué deux semaines plus tard. La cueillette

s'est terminée vers la mi-avril avec un retour de 693 questionnaires

complétés, soit un taux de réponse de 34%. Un certain

nombre (59) sont revenus pour cause de déménagement. Ce taux

de réponse est satisfaisant pour un tel type de sondage: il s'est

effectué par la poste, le questionnaire est long et s'adresse a

des personnes n'ayant aucun lien avec l'organisme commanditaire.

Le questionnaire a été traduit en anglais et envoyé

en 200 exemplaires. Les répondantes pouvaient en réclamer

un en anglais ou en français en utilisant un numéro de téléphone

indiqué sur le questionnaire.

Signalons que l'AFEAS a assumé la charge financière des opérations

suivantes: dactylographie, traduction du questionnaire, imprimerie,

envois postaux des questionnaires et des lettres de rappel, de même

que les coûts de l'échantillonnage.

Vint ensuite l'étape de la codification des réponses. Le

Conseil québécois de la recherche sociale a contribué,

par une subvention, au financement de cette étape. Finalement,

on procédait à la compilation des données.

C'est le 15 septembre 1982, lors d'une conférence de presse à

Montréal, que l'AFEAS rendait publiques les données brutes

de l'enquête. Partout à travers le Québec, des responsables

de l'AFEAS ont, pendant les semaines qui suivirent, rendu publics les

résultats alors disponibles.

(1) Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer, Rita Therrien,

Louise Coulombe-Joly, Boréal Express, 1984.

C'est le 31 octobre 1984 que l'AFEAS et la maison d'édition du

Boréal Express procédaient au lancement du "Rapport de l'AFEAS

sûr la situation des femmes au foyer".

Disponible en librairie, ce rapport analyse la situation réelle

des ménages québécois à partir de l'enquête

effectuée en 1982. Il dresse un tableau réaliste de la diversité

des situations vécues par les femmes au foyer du Québec.

Ce livre, dont les auteures sont Louise Coulombe-Joly (AFEAS) et Rita

Therrien (Université de Montréal), s'adresse aussi bien aux

femmes qu'aux hommes, aux dirigeants politiques et a tous les groupes

désireux de faire avancer un débat crucial dans l'évolution

actuelle de notre société.

Le "Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer" contient

la compilation des données de notre enquête, les éléments

de la littérature sur le sujet, les informations appropriées

et l'analyse des différentes situations. Les six (6) premiers

chapi- tres concernent les 526 répondantes au foyer à plein

temps et trai- tent du choix de demeurer au foyer, de la dépendance

et de l'insé- curité financière, du pouvoir dans les

familles, de la participation sociale et des intérêts des

femmes au foyer, de leur travail et de leur santé. Le dernier

chapitre est consacré aux 167 répondantes exerçant une

activité à temps partiel, un travail rémunéré

à l'ex- térieur ou à domicile ou qui collaborent avec

leur mari dans une entreprise familiale.

Dans l'ensemble, ce rapport nous indique que les femmes au foyer ne

sont pas malheureuses et qu'elles retirent des satisfac- tions de leur

rôle. Par contre, le fait de demeurer au foyer en- traîne

des conséquences pour l'avenir. De plus, l'autonomie et la sécurité

financière sont loin d'être assurées à celles qui

déci- dent de jouer ce rôle.

Voici un bref résumé de chaque chapitre de ce rapport.

Résumé du chapitre 1 du "Rapport de l'AFEAS sur la

situation des femmes au foyer : être femme au foyer, un choix

ou le résultat de contraintes?

Ce chapitre nous donne les caractéristiques des répondantes

et nous indique que la décision de demeurer au foyer s'est effectuée

dans des contextes différents suivant les générations.

Les répondantes sont âgées de 20 ans et plus:

- 27,3% ont moins de 34 ans;

- 28,5% sont âgées de 35 à 54 ans;

- 44,3% ont 55 ans et plus.

Elles sont presque toutes (92,1%) mères de famille; 85,3% sont

mariées, les autres sont veuves, séparées, divorcées,

en union libre ou célibataires. Cette forte proportion de femmes

mariées ne doit pas surprendre puisque généralement lorsqu'un

conjoint demeure au foyer, c'est que l'autre conjoint exerce un travail

rémunéré pour subvenir aux besoins de la famille.

La majorité des familles disposent d'un revenu modeste inférieur

à 20 000$. Si la présence d'un conjoint ne prémunit

pas nécessairement contre la pauvreté, son absence en est

presque le gage, car 68,8% des femmes seules et 90,5% des femmes chefs

de famille ont un revenu inférieur à 10 000$.

Les répondantes proviennent de toutes les régions de la province,

dont une forte proportion de la région administrative de Montréal:

la répartition selon les régions se rapproche d'assez près

de la population québécoise. Les autres caractéristiques

nous informent que 89,8% sont nées au Québec, 88,0% sont de

langue maternelle française et 91,6% sont catholiques.

En ce qui concerne le bagage scolaire:

- 60,0% n'ont pas complété le niveau secondaire;

- 27,7% ont complété une 11e ou 12e année;

- 10,7% ont 13 années ou plus de scolarité.

Du côte des expériences antérieures de travail, nous

constatons que 41,9% n'ont jamais travaillé à l'extérieur.

Parmi celles qui ont déjà participé au marché du

travail, les trois quarts étaient parmi les employées de bureau,

les travailleuses de services, les ouvrières de la production,

les employées de magasin ou dans le domaine des transports et communications.

En terminant, nous découvrons que la présence à

assurer auprès des enfants est la principale raison qui a influencé

leur décision de demeurer au foyer (66,5%). Viennent ensuite le

travail ménager (44,9%) et l'attitude du conjoint (41,4%). C'est

parce que la présence à assurer auprès des enfants et

le travail ménager sont considérés comme des rôles

féminins que les femmes choisissent de demeurer au foyer. Si la

charge de travail est lourde et si le gain prévisible d'un emploi

est peu élevé, une femme choisira de demeurer au foyer a plein

temps lorsque le revenu du conjoint est suffisant. Le choix pourrait

être différent si les tâches étaient partagées

autrement au sein de la famille et si le marché du travail était

intéressant pour les femmes.

Le rôle de mère n'a pas seulement pour conséquence le

retrait actuel du marché du travail; il ferme aussi des portes

pour l'ave- nir. Compte-tenu de leurs études antérieures,

de leurs expériences sur le marché du travail et de l'âge

d'une fraction importante des répondantes, la réinsertion

dans des études ou sur le marché du travail pourraient s'avérer

pénible. Les conséquences peuvent être graves advenant

la perte d'emploi du conjoint, l'invalidité ou le décès

de celui-ci, au moment d'une séparation ou d'un divorce.

Résume du chapitre 2 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation des

femmes au foyer": la dépendance et l'insécurité financière

des femmes au foyer.

Les données de ce chapitre nous démontrent que la grande

majorité des répondantes ont accès aux ressources financières

de la famille. Pour le travail non-rémunéré qu'elles

accomplissent, cela va de soi. Par contre, certaines ont des problèmes

pour obtenir de l'argent pour leurs dépenses personnelles. Ces

situations ne devraient pas exister et cela démontre que celui

qui gagne le salaire a la possibilité de dominer.

La sécurité pour l'avenir est loin d'être réglée,

même chez les jeunes femmes au foyer. Trop de répondantes

n'ont jamais contribué à un régime de retraite personnelle:

plus de 80% dans chacune des catégories d'âge. Elles seront,

à la retraite, dépendantes du conjoint ou de la rente de conjoint

survivant ou des pensions des gouvernements, des mesures sociales.

D'un autre côté, le partage des biens dans le couple n'est

pas évident; la trop grande popularité du contrat de mariage

en séparation de biens est inquiétante. L'instauration du

régime de la société d'acquêts en 1970 n'a pas connu

la faveur populaire. Parmi les couples mariés avant 1970, 42,0%

sont en séparation de biens et parmi ceux mariés âpres

1970 le pourcentage s'élève à 52,8%, une augmentation

de 10,8%. Le régime de la société d'acquêts est

moins utilisé que la communauté de biens, pourquoi"? De plus,

nous constatons que peu de couples font leurs achats en co-propriété.

Parmi les couples propriétaires de leur maison et mariés en

séparation de biens, le conjoint est l'unique propriétaire

dans 68,8% des cas. Le salaire appartient à celui qui le gagne

et, par le fait même, il s'approprie les biens du ménage dans

la grande majorité des couples. Ainsi, au moment du partage des

biens, on peut se demander quelle sera la part de la femme au foyer?

Et pourtant, les deux conjoints travaillent ensemble à acquérir

et à entretenir ces biens.

Quant au décès du conjoint, les couples de l'enquête

pré- voient des dispositions légales; 90% des répondantes

seront bénéficiaires en tout ou en partie du testament et

de l'assurance-vie du conjoint. Selon les dispositions actuelles du

couple, la situation financière de l'épouse dépendra

des avoirs du ménage et du montant des assurances.

En somme les jeunes femmes au foyer vivent les mêmes situations

que leurs aînées ont vécues. Elles ont accès aux

ressources financières de la famille sans nécessairement posséder

des biens durables; elles sont en majorité mariées sous le

régime de la séparation de biens et elles ne sont pas plus

nombreuses à contribuer à un-régime de retraite. De plus,

elles font face à l'augmentation des taux de séparation, de

divorce, aux problèmes de crise économique et de chômage,

etc.

Résume du chapitre 3 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation

des femmes au foyer"; le pouvoir dans les familles.

Ce chapitre nous démontre que le pouvoir dans la famille se définit

selon le rôle de chacun selon la division des tâches entre

les sexes. Les femmes ont la responsabilité des tâches ménagères,

du bien-être et de l'harmonie dans la famille. Les hommes possèdent

le pouvoir économique et ont le choix d'aider ou non dans les autres

domaines tels l'entretien de la maison, l'éducation des enfants.

Les femmes décident plus souvent seules du montant de la nourriture,

du budget pour leurs vêtements et ceux des enfants. Les autres

décisions se prennent majoritairement à deux. Quant aux tâches

ménagères, les femmes ont la responsabilité des tâches

quotidiennes et routinières. Les conjoints et les enfants assument

certaines tâches occasionnelles: sortie des ordures ménagères,

tondre le gazon, jardiner, pelleter... Par contre, les tâches

sont plus partagées lorsqu'il s'agit des soins aux enfants. Les

femmes entretiennent avec leur conjoint des relations où elles

peuvent exprimer leurs opinions dans la majorité des cas. Nous

constatons que les jeunes femmes choisissent moins souvent de se taire

et de céder lors d'une discussion. Les plus âgées sont

plus soumises et s'engagent moins volontiers dans des oppositions ou-

vertes. Doit-on louer leur sagesse ou déplorer le fait que la

paix de leur ménage soit acquise souvent au prix de leur silence?

Ainsi, les femmes exercent un pouvoir d'influence à l'intérieur

des limites fixées par la division sociale du travail et lorsque

la qualité des relations avec le conjoint le permet.

Résumé du chapitre 4 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation

des femmes au foyer": la participation sociale et les intérêts

des femmes au foyer.

La société véhicule deux images contradictoires concernant

les femmes au foyer. Une les présente comme des personnes isolées,

absorbées par leurs tâches, participant peu à la vie

sociale et sans projet pour l'avenir. L'autre, dit qu'elles sont privilégiées,

comme elles "ne travaillent pas", elles ont du temps pour s'informer

sur tous les sujets et elles peuvent choisir les activités qu'elles

désirent. Or, les données de ce chapitre nous révèlent

que ni l'une ni l'autre de ces images n'englobent toutes les répondantes.

Même si les femmes au foyer ont des points en commun, elles ne

sont pas identiques pour autant.

Certaines (environ la moitié) ont un réseau social varié,

s'intéressent à plusieurs sujets différents et font divers

projets pour l'avenir. D'autres (à peu près la même

proportion) vivent presque isolées, avec peu d'intérêts

en dehors de leurs tâches et font peu ou pas de projet pour le

futur. Les jeunes femmes, avec de jeunes enfants, sont moins impliquées

socialement et effectuent moins de sorties, mais elles ont une diversité

d'intérêts et font des projets d'avenir. Les femmes âgées

sans enfant à la maison ont un réseau social limité,

moins de sujets d'intérêt et peu de projets personnels.

Les femmes de milieux favorisés ont plus tendance à exercer

les différents rôles sociaux. Celles vivant dans des milieux

pauvres ou modestes se retrouvent très souvent dans des conditions

peu propices a l'extension de leur réseau social et de leurs intérêts.

Nous constatons que la grande majorité des projets d'avenir vont

vers des activités plus faciles à intégrer a leurs tâches

a la maison comme le travail a temps partiel, le bénévolat

ou les études. Les activités peuvent devenir une façon

de sortir graduellement sans trop perturber l'horaire familial et ainsi

éviter le double emploi.

Résumé du chapitre 5 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation

des femmes au foyer": le travail au foyer.

Les extraits de la littérature greffes a ce chapitre nous permettent

d'affirmer que le travail au foyer contribue de façon importante

au bien-être de la population et à l'économie. Ce travail

ne se limite pas à l'entretien ménager; il comprend aussi

les fonctions d'épouses et de mères. Les femmes contribuent

à la formation de la main-d'oeuvre future et le travail qu'elles

accomplissent rend les conjoints disponibles pour leur travail et leur

rôle dans la société. Les femmes produisent le capital

humain et l'entretiennent. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un service

privé.

Quant aux tâches familiales nous découvrons que les répondantes

en effectuent 7 à 8 heures par jour en moyenne, ce qui signifie

que certaines (celles qui ont de jeunes enfants) en font plus que d'autres

pour en arriver à une moyenne de 7-8. N'oublions pas que certaines

tâches doivent être accomplies 7 jours par semaine; entre

autres, les repas, la vaisselle... ce qui nous donne une bonne semaine

de travail.

Les autres données du chapitre nous font prendre conscience que

les répondantes perçoivent leur rôle de façon positive

et en retirent des satisfactions. La majorité demande aux gouvernements

de mettre sur pied des mesures visant à laisser aux femmes le libre

choix de demeurer au foyer ou non et voient d'un très bon oeil

l'intervention de l'état pour améliorer les conditions de

vie des femmes.

Résume du chapitre 6 du"Rapport de l'AFEAS sur la situation des

femmes au foyer": la santé des femmes au foyer.

Cette partie nous permet de brosser un tableau de la fréquence

de certains symptômes chez les femmes au foyer, de leurs habitudes

de consommation des services et des traitements qu'elles reçoivent.

Le recours aux médicaments est une habitude répandue auprès

des répondantes comme d'ailleurs dans la population féminine

canadienne.

Les facteurs de tâches répétitives, de non-reconnaissance

monétaire, de surcharge, d'isolement peuvent être autant de

causes aux problèmes de santé des femmes au foyer. Deux groupes

semblent avoir des problèmes particuliers et faire l'objet d'interventions

plus lourdes: les personnes de 65 ans et plus et celles disposant d'un

revenu faible.

Résumé du chapitre 7 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation

des femmes au foyer": les femmes au foyer qui travaillent à temps

partiel.

Cette partie nous démontre que certaines femmes exerçant

un travail à temps partiel se définissent d'abord et avant

tout comme des femmes au foyer. Ce sont des femmes collaboratrices

du mari dans une entreprise ou des travailleuses rémunérées

à temps par- tiel à l'extérieur ou à domicile.

Très peu d'éléments les différencient des femmes

au foyer à temps plein. Elles sont pour la plupart des épouses

et mères et elles accomplissent les tâches reliées à

ces rôles. La majorité sont mariées sous le régime

de la séparation de biens et trois femmes sur quatre n'ont jamais

contribué à un régime de retraite.

La majorité ont la responsabilité des tâches familiales

régulières et répétitives et obtiennent une aide

occasionnelle.

Nous devons admettre que le travail à temps partiel, tel qu'il

est vécu par ces femmes, ne semble pas apporter de solutions aux

problèmes de dépendance financière, de sécurité

pour l'avenir, de partage des tâches, etc.

Ce rapport, publié au terme de la période de sensibilisation

menée par l'AFEAS, vient appuyer toute la problématique qui

y fut développée.

LA SENSIBILISATION DES MEMBRES AFEAS

Afin de concilier les besoins de la recherche scientifique et ceux

d'un groupe d'action, l'AFEAS amorça la phase sensibilisation des

membres parallèlement au travail d'analyse des don- nées.

C'est ainsi que de septembre 1982 à juin 1983 les membres des 600

cercles AFEAS ont analysé les données de l'enquête selon

leur vécu et approfondi les différents aspects de la situation

des femmes au foyer. C'est lors des rencontres mensuelles des membres

que ces études ont été réalisées.

Pour aider les membres à réaliser cette étude, des dossiers

d'information sur chacun des aspects abordés par la recherche ont

été préparés et expédiés aux responsables

dans les cercles. Ces dossiers portaient:

- octobre 1982: L'évaluation de l'autonomie financière

des femmes au foyer.

- décembre 1982: La découverte des principales motivations

et insatisfactions des femmes au foyer.

- janvier 1983 : L'examen de la protection légale et financière

des femmes au foyer devant certains événements majeurs de

la vie,

- février 1983 : L'évaluation du degré de satisfaction

vis-à-vis les mesures sociales gouvernementales prévues pour

les femmes au foyer.

- avril 1983 : La préparation d'actions à entreprendre

dans la famille pour en arriver à de meilleures relations familiales.

- mai 1983: La découverte de l'état de santé des

femmes au foyer.

Chaque étude réalisée poursuivait un objectif précis,

celui d'amener chaque femme à découvrir, à travers la

situation des autres, sa situation, ses conditions sociales, juridiques

et économiques et à formuler, avec l'aide de son groupe AFEAS,

des recommandations visant à améliorer la situation des femmes

au foyer.

Ces recommandations, d'abord adoptées au niveau des cercles locaux,

sont acheminées aux congres régionaux avant de parvenir au

congrès provincial de 1983. Au terme de cette année d'étude,

les recommandations suivantes furent adoptées:

- Que nos gouvernements accordent à la femme (homme) au foyer

un statut légal de travailleuse(eur) au foyer.

- Que le terme "travailleuse(eur)"au foyer soit employé dans

toutes les politiques et lois qui les concernent.

- Que l'AFEAS entreprenne des démarches auprès de l'Office

de la langue française pour normaliser le terme de travailleuse(eur)

au foyer.

- Que nos gouvernements reconnaissent officiellement la valeur du

travail au foyer en l'intégrant au produit national brut et que

ces travailleuses(eurs) bénéficient des avantages accordés

aux travailleuses (eurs).

- Que les gouvernements révisent leurs systèmes fiscaux

de façon a reconnaître les travailleuses(eurs) au foyer

comme des personnes à part entière et non plus comme personne

à charge.

- Que les gouvernements reconnaissent la part du tra- vail au foyer

durant la vie de couple (ex: partage du revenu familial, partage

des gains du régime des rentes, etc.).

- Que le travail au foyer soit reconnu comme une participation à

l'enrichissement du couple.

- Que cette participation a l'enrichissement du couple soit incluse

dans la prestation compensatoire.

- Que le ministre de la justice du Québec amende la loi 89 afin

que la résidence familiale soit automatique- ment protégée

sans démarche d'enregistrement.

- Que nos gouvernements révisent leurs systèmes fiscaux

de façon à instaurer des avantages sociaux tels que régimes

des rentes, régimes de pensions, allocations maternité,

congés de maladie et indemnisation en cas d'accident pour les

travailleuses(eurs) au foyer.

C'est avec ces recommandations que l'AFEAS a débuté son travail

de revendication auprès des instances concernées.

II est clair qu'un changement de mentalité s'impose pour favoriser

l'évolution de la situation des travailleuses au foyer. C'est pour

contribuer à cette évolution que l'AFEAS, en septembre 1983,

préparait une vaste campagne de sensibilisation de la popu- lation.

Ainsi, l'AFEAS passait à l'action! Grâce à l'obtention

d'un projet "Relais" (programme de relance du gouvernement fédéral),

huit (8) coordonnatrices étaient embauchées pour mener à

bien ce projet.

La période de septembre a décembre 1983 a servi à mettre

en place les structures nécessaires pour l'animation et à pré-

parer les outils nécessaires a cette campagne. En janvier 1984 commençait,

à travers le Québec, la campagne de sensibilisation qui devait

se terminer dans chaque région par la tenue d'un colloque. En mai

1984, un colloque national mettrait fin à cette campagne.

Préparation de la campagne d'information

Dans chaque région AFEAS des responsables de comités régio-

naux, des membres de Conseil d'administration ont fait équipe avec

la coordonnatrice régionale pour réaliser le projet "les travailleuses

au foyer du Québec".

Une équipe d'étudiantes inscrites au certificat en anima-

tion UQAM-AFEAS ont contribué à la production de différents

outils utilisés pendant la campagne. C'est à un groupe d'entre

elles que nous devons le logo, le choix du thème de la campagne

et le diaporama produit en vue des rencontres de sensibilisation, Intitulé

"Moi aussi j'travaille", ce diaporama d'une durée de 12 minutes

s'est avéré d'une utilité remarquable pour déclencher

réflexions et discussions lors des rencontres d'information. Il

a été disponible dans toutes les régions du Québec.

Des feuillets publicitaires, affiches, macarons véhiculant tous

le même thème ont aussi été produits.

Des guides d'animation conçus pour faciliter le travail des animatrices

ont été réalisés par les coordonnatrices du projet

"Relais". Elles ont aussi élaboré le plan de communication.

Chaque cercle local AFEAS devait organiser une rencontre avec un des

groupes de son milieu. Les différents outils produits furent mis

à leur disposition. Des équipes d'animatrices, formées

par les paliers provincial et régional, agissaient comme personnes-ressources

lors de l'organisation de telles rencontres.

La réalisation de la campagne d'information

Les objectifs

Le travail au foyer bénéficie à la famille et est compensé

par une reconnaissance affective et matérielle à ce niveau.

Toutefois, le travail au foyer contribue aussi à l'ensemble de

l'économie et à la société toute entière.

Pourtant, le travail au foyer n'est pas considéré par la

société comme un travail au même titre qu'un emploi rémunéré.

L'État ne reconnaît pas sa juridiction sur ce travail ni sur

ces travailleuses qui ne font pas partie de la population active. Socialement,

les femmes paient un lourd tribut: celles qui sont au foyer à

plein temps en retirent un statut de personnes dépendantes, alors

que celles qui occupent un emploi rémunéré héritent

d'une seconde tâche invisible et obligatoire. Une somme énorme

de travail est purement et simplement passée sous silence.

Plusieurs études gouvernementales canadiennes révèlent

que la pauvreté est très souvent le lot des femmes. Trois

adultes pauvres sur cinq au Canada sont des femmes. Ces études

démontrent les ravages provoqués par la dépendance financière

d'un conjoint: trois femmes sur quatre seront seules à un moment

donné de leur vie suite à une séparation, un divorce

ou un décès.

La position de l'État à l'égard du travail au foyer

est une position de non-intervention prétextant qu'il appartient

au domaine privé. Pourtant, si on y regarde de plus près,

il intervient beaucoup dans le domaine dit familial (ex: révision

du code ci- vil, législation sur les régimes matrimoniaux,

soins médicaux, services sociaux, éducation des enfants...).

Les travailleuses au foyer possèdent peu de pouvoir pour s'assurer

d'un minimum de sécurité financière. Malgré l'apport

social et économique qu'elles fournissent, elles demeurent dépendantes

du conjoint qui exerce une activité rémunérée.

Les jeunes femmes au foyer vivent les mêmes situations que leurs

aînées.

Seul un changement dans les règles du jeu, soit la reconnaissance

publique du travail au foyer et l'adoption de mesures concrètes

pour assurer cette reconnaissance permettra à cette importante

partie de la population (2 millions de femmes) d'atteindre une certaine

autonomie financière et une sécurité personnelle.

L'AFEAS sait qu'il ne suffit pas de changer les lois pour améliorer

des situations. Le changement de mentalité est tout aussi important

et elle voulait que cette campagne de sensibilisation aide à l'évolution

du dossier des travailleuses au foyer.

Le thème véhiculé

C'est le titre du diaporama qui a servi de thème à toute

la campagne d'information: "MOI AUSSI J'TRAVAILLE AU FOYER" s'adressait

avant tout aux femmes au foyer, mais également à celles sur

le marché du travail rémunéré. En définitive,

la problématique de l'autonomie rejoint toutes les femmes.

Le logo

Le coeur représente la base de notre vie de femme, l'amour. Son

contour délimite la société dans laquelle nous vivons.

Le cœur plein évoque les années du travail au foyer. Il

exprime la reconnaissance affective, émotive et familiale reconnue

pour ce travail.

Les figures stylisées symbolisent la place que chaque travailleuse

au foyer désire dans la société: sa place, Le "$" illustre

le désir d'une reconnaissance légale et financière.

Nous avons aussi voulu rejoindre les hommes pour leur faire part de

notre dossier. Il nous semblait important qu'ils participent à

notre démarche puisqu'ils partagent quotidiennement nos vies.

Pour rejoindre nos clientèles, nous avons utilisé différentes

structures ou organisations: organismes, associations, centres communautaires,

associations professionnelles, presse parlée et écrite, kiosques

d'information, affichage...

Les activités réalisées

On évalue à 400 le nombre de rencontres de sensibilisation

effectuées à travers le Québec. Chaque rencontre regroupait

entre 10 et 100 participants.

En plus de toutes ces rencontres de sensibilisation, plu- sieurs autres

projets furent réalisés durant cette période. Mentionnons:

- la réalisation des projets d'intervention de 30 étudiantes

au Certificat en animation et recherche culturelle (UQAM-AFEAS) dans

le cadre du pro- jet "travailleuses au foyer";

- utilisation du thème des "travailleuses au foyer" pour l'organisation

des activités du 8 mars 1983 à travers la province de Québec;

- la cueillette de 24 475 noms dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean.

Ces personnes ou organismes appuyaient notre dossier des "travailleuses

au foyer";

- l'expédition de 175 dossiers décrivant le projet "travailleuse

au foyer" aux organismes de la région Bas St-Laurent-Gaspésie;

la presentation d'une pièce de théâtre-animation sur

le thème des travailleuses au foyer par des étudiantes stagiaires

en animation dans la région de la Mauricie (300 personnes assistaient

aux représentations) ;

- la mobilisation des élèves du primaire dans une école

de la région Richelieu-Yamaska pour réaliser un projet éducatif

intitulé "raconte le travail de ta mère à la maison".

Il est bien sur impossible de faire le tour de tous les projets réalisés.

Il est encore plus difficile d'évaluer le nombre de personnes rejointes

et d'en mesurer l'impact. Au ni- veau publicitaire:

- des articles ont paru dans les quotidiens, hebdomadaires, revues...

- des entrevues furent réalisées a la radio et T.V.;

- des kiosques d'information nous permettaient de rejoindre la population

dans les centres commerciaux;

- 2 000 affiches, 15 000 feuillets publicitaires et 17 000 macarons

furent distribués durant cette période.

Dans les régions, ce sont les coordonnatrices qui assuraient la

distribution du matériel et la coordination des activités.

Au palier provincial, une coordonnatrice planifiait les activités

sous la supervision d'un comité formé par l'AFEAS. Ce comité

relevait directement du Conseil exécutif provincial de l'AFEAS.

La recherche-action sur la situation des femmes au foyer a débordé

depuis le tout début des cadres de l'AFEAS. L'enquête tenue

en 1982, par ses implications, a touché toutes les femmes au foyer

du Québec, non seulement les membres AFEAS. L'étape de sensibilisation

a permis à un plus large public de femmes et d'hommes de connaître

notre dossier, d'en approfondir les enjeux.

Dans chaque région du Québec, des colloques clôturaient

la campagne de sensibilisation et permettaient aux participantes (ants)

de s'exprimer sur les différents volets du dossier:

- en discutant des problématiques proposées;

- en identifiant des mesures sociales, légales et financières

pour reconnaître le rôle des travail- leuses (eurs) au foyer

dans la société.

Au terme de chaque colloque régional, des solutions, exprimées

sous forme de recommandations, étaient adoptées. Chaque atelier

de travail retenait deux recommandations jugées prioritaires et

devant être acheminées au colloque national.

Chaque région avait l'entière responsabilité de l'organisation

de son colloque. Des comités ont été mis sur pied.

Les coordonnatrices régionales, des membres des conseils d'administration

de l'AFEAS et des responsables régionales AFEAS siégeaient

sur ces comités d'organisation. Sans l'implication bénévole

des membres AFEAS, ces activités n'auraient pu se réaliser.

Par leur participation, de nombreuses femmes ont contribué au

succès de ces colloques régionaux. Plusieurs, impliquées

dans les dossiers de condition féminine, ont répondu à

l'invitation des différents comités organisateurs régionaux

et ont participé aux colloques à titre d'invitées

spéciales ou de personnes-ressources pour le travail en ateliers.

Les comités organisateurs ont dû faire preuve d'imagination

pour réunir les ressources matérielles et financières

nécessaires. Plusieurs organismes ont accepté de contribuer

à l'organisation. Citons: les services de l'éducation des

adultes des Commissions scolaires ou CEGEP, les services à la collectivité

des universités, les bureaux de Consult-Action du Conseil du Statut

de la femme, etc. Certains organismes publics ou privés ont accepté

de fournir des locaux ou des services d'imprimerie. Le siège social

de l'AFEAS, grâce à des subventions obtenues de différents

programmes, mettait à la disposition des comités organisateurs

des affiches, des feuillets publicitaires, un plan de communication

et les documents de travail pour les ateliers.

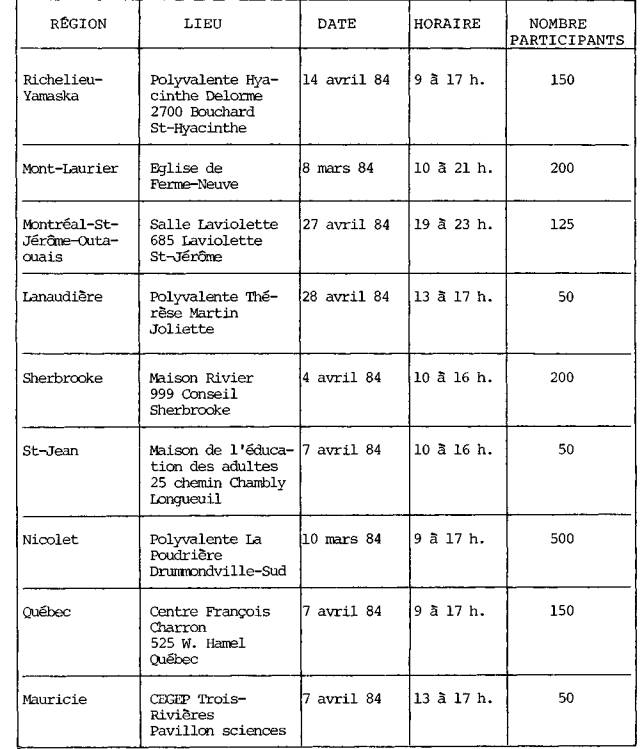

Dix-huit (18) colloques ont eu lieu à travers le Québec entre

le 8 mars et le 5 mai 1984. Chaque région retenait la formule

qui lui convenait: activité d'une journée ou d'une demi-journée

ou d'une soirée.

Ces colloques régionaux ont réuni un total de 2 300 par-

ticipantes (ants). Celui de Drummondville réunissait plus de 500

participantes(ants). Cependant, que les colloques réunis- sent

500 ou 40 participantes(ants), c'est la présence active de toutes(tous)

celles(ceux) qui ont répondu a l'invitation qui a permis d'atteindre

les objectifs. Une ombre au tableau: même si des efforts avaient

été faits pour inviter toute la population à participer

aux colloques régionaux, très peu d'hommes s'inscrivaient

à ces activités.

Le tableau suivant donne les coordonnées des colloques régionaux

"Moi aussi j'travaille...au foyer".

Si le déroulement général a pu varier d'un colloque

à l'autre, partout les participantes discutaient des mêmes

thèmes touchant la situation des travailleuses au foyer.

Ces thèmes développaient les aspects les plus importants

vérifiés par l'enquête menée par l'AFEAS en

1982. Ils avaient fait l'objet d'études par les membres

de l'AFEAS et furent développés pendant la campagne

de sensibilisation auprès du grand public. Chaque atelier

traitait d'un thème.

ATELIER 1; LA VALEUR DU TRAVAIL AU FOYER

Cet atelier interrogeait les participantes sur la définition

de la valeur de ce travail, sur les conséquences de son

invisibilité, sur la force économique que constituent

les femmes au foyer. Les discussions devaient amener l'identification

de moyens efficaces pour rendre visible l'apport social du travail

au foyer. Les recommandations issues des colloques régionaux

furent les suivantes:

- Que les gouvernements accordent a la personne au foyer un statut de

travailleuse(eur) au foyer.

- Que le terme de "travailleuse(eur)" au foyer soit employé pour

que toutes les femmes (hommes) qui travaillent a la maison s'identifient

de cette façon.

- Que le travail au foyer soit comptabilisé au produit national

brut.

- Que toutes les travailleuses(eurs) au foyer s'inscrivent au Centre

de main-d’œuvre afin d'être reconnues(us) dans la population

active, de faire partie de la main- d’œuvre de réserve

et de rendre plus justes les statistiques portant sur les travailleuses(eurs)

non-salariées (es).

- Que l'AFEAS dénonce l'ambiguïté du message social face

au travail domestique.

- Que l'AFEAS continue à rejoindre les femmes au foyer par divers

moyens tels la diffusion du diaporama, en utilisant les différents

médias pour que la société prenne conscience de cette

réalité.

- Que l'AFEAS mette sur pied un comité destiné à analyser

les composantes et enjeux du travail au foyer afin d'élaborer de

meilleurs stratégies d'action.

- Que la sensibilisation amorcée soit poursuivie et même accentuée

auprès des hommes, des femmes et des enfants.

- Qu'on publicise le nombre d'heures consacrées au soutien de la

famille à l'intérieur d'une semaine de sept jours.

- Que la publicité arrête de présenter l'image stéréotypée

de la femme (mince, bien mise, souriante). Qu'elle laisse plutôt

voir la trace laissée par le travail quotidien.

- Que les femmes continuent à sensibiliser leur entourage, qu'elles

portent l'information aux femmes isolées et se préparent aux

changements.

- Qu'il y ait front commun des travailleuses(eurs) non rémunérées(ès)

et rémunérées(ès) pour l'obtention de la reconnaissance

du travail domestique.

- Que les groupements féminins continuent leur travail afin que

toutes les femmes soient conditionnées à s'engager et à

former des groupes de pression a tous les échelons de la société.

- Que toutes les femmes soient solidaires des autres associations

lorsque ces dernières travaillent a faire avancer la condition

des femmes ou posent des actions en vue du mieux-être de la communauté

paroissiale, régionale, nationale et même internationale.

- Que les gouvernements augmentent les budgets des organismes qui

travaillent à développer l'autonomie et à briser l'isolement

des travailleuses(eurs) au foyer.

- Que l'AFEAS et le Conseil du statut de la femme organisent, annuellement,

des manifestations collectives re- groupant les travailleuses(eurs)

au foyer de toutes les régions du Québec en vue de briser

leur isolement.

- Que le prochain 8 mars soit décrété "journée

annuelle de repos" pour toutes les femmes en reconnaissance des tâches

domestiques exécutées et ce, avec la collaboration des conjoints,

de l'entreprise publique et privée (congé payé).

ATELIER 2; LA RECONNAISSANCE LÉGALE ET FINANCIÈRE

Ce thème permettait aux participantes de s'interroger sur la forme

de reconnaissance désirée, sur le rôle de la société

face à cette reconnaissance, sur les moyens dont disposent

la femme au foyer pour s'assurer elle-même d'une sécurité

financière acceptable et la part que l'État devrait assumer

pour fournir une sécurité financière minimale à

toutes celles qui, par choix ou autrement, travaillent à

la maison. Les recommandations issues des colloques régionaux

sont:

- Que l'union d'un couple ne soit pas seulement une union

amoureuse, mais aussi une union économique avec les conséquences

juridiques et financières qui en découlent.

- Que les gouvernements reconnaissent un statut légal

aux travailleuses(eurs) au foyer.

- Que nos gouvernements révisent leurs systèmes

fiscaux de façon a. reconnaître les travailleuses(eurs)

au foyer comme personnes à part entière et non plus

comme personnes à charge.

- Que la production domestique entraîne la production

d'un rapport d'impôt.

- Que les déductions d'impôt accordées aux

conjointes(oints) soient versées aux travailleuses(eurs)

au foyer.

- Que l'exemption de personne mariée soit versée

directement a la personne à charge par le gouvernement,

sous forme de crédit d'impôt.

- Que les gouvernements augmentent l'exemption accordée

au conjoint au foyer. Que le montant de cette exemption

et celui accordé pour les enfants à charge soient

versés au conjoint au foyer.

- Que les exemptions de conjoint et d'enfants à charge

soient haussées pour les ménages formés d'une(un)

travailleuse (eur) au foyer et d'une(un) travailleuse(eur)

rémunérée(é).

- Que les revenus provenant du régime des rentes, pensions

de vieillesse, allocations familiales, pensions alimentaires,

allocations au conjoint survivant soient non imposables.

- Que les revenus provenant de pensions alimentaires et des

rentes versées aux conjoints survivants ne soient pas

considérés comme revenus au niveau de l'aide sociale.

- Que nos gouvernements révisent leurs systèmes

fiscaux afin que la femme au foyer ait sa part financière

socialement.

- Qu'une allocation correspondant à la déduction

d'impôt de personne à charge soit versée mensuellement

à l'épouse(époux) travailleuse(eur) au foyer.

- Que les gouvernements accordent aux femmes au foyer une

rétribution financière pour la garde de leurs enfants.

- Qu'un salaire soit verse pour toutes(tous) les travailleuses(eurs)

au foyer.

- Que le travail au foyer donne droit à un revenu.

- Que les gouvernements versent une allocation à toutes

les femmes(hommes) au foyer en privilégiant les plus

démunies (is) (familles monoparentales, personnes seules,

veuves...)

- Qu'une allocation de salaire unique soit versée aux

travailleuses(eurs) au foyer, incitative à la natalité.

- Que des mesures incitent au partage des revenus entre conjoints.

- Que la reconnaissance d'un statut de travailleuse(eur) au

foyer donne droit, par la loi, à un pourcentage du salaire

du conjoint.

- Que la(le) conjointe(oint) verse un salaire à la (au)

travailleuse(eur) au foyer et que ce salaire soit déductible

de son revenu imposable.

- Que le travail au foyer soit reconnu comme participation

à l'enrichissement du couple.

- Que les biens familiaux (résidence, meubles, automobile)

deviennent, dès leur acquisition, co-propriété

entre les conjoints.

- Que les gouvernements reconnaissent le travail au foyer et accordent

aux travailleuses(eurs) au foyer les mêmes avantages sociaux qu'aux

travailleuses(eurs) rémunérées(es). Certaines régions

ont tenu à énumérer les avantages sociaux auxquels elles

tenaient: indemnités pour maladies, indemnités pour maternité,

congés de maternité, allocations de disponibilité, allocations

pour garderies, subventions pour études, régimes de pensions

publics, santé et sécurité au travail, assurance-chômage.

- Que les travailleuses(eurs) au foyer puissent participer au Régime

des rentes du Québec.

- Que la contribution des travailleuses(eurs) au foyer au KRQ soit

basée sur la moitié du salaire industriel moyen canadien.

- Que cette contribution soit payée par les sommes récupérées

des exemptions pour personnes a charge du rapport d'impôt

de la (du) conjointe(oint).

- Que l'exemption de personne mariée soit transformée en

crédit d'impôt pour les travailleuses(eurs) au foyer, applicable

au KRQ.

- Que les contributions des travailleuses(eurs) au foyer au RRQ soient

payées par le conjoint.

- Que les régimes de pensions publics soient disponibles des

l'âge de 55 ans pour les femmes ayant des enfants.

- Que les gouvernements assurent la sécurité financière

des femmes âgées en prévoyant la réversibilité

des régimes supplémentaires de rentes.

- Que la rente au conjoint survivant soit complète et non coupée

de moitié a 65 ans.

- Que les acquis expérientiels du travail au foyer soient reconnus

pour fin d'études ou pour l'intégration au marché du

travail.

- Que des représentantes d'associations féminines aient

droit de regard sur les mécanismes d'évaluation des acquis

du travail au foyer.

- Que les acquis du travail au foyer se traduisent en terme d'années

d'expérience.

- Que le travail au foyer soit reconnu par des crédits quand

la(le) travailleuse(eur) au foyer intègre le marché du travail.

- Que les compétences développées dans le bénévolat

soient négociables sur le marché du travail.

- Que les travailleuses(eurs) au foyer bénéficient de la

reconnaissance d'acquis d'expérience pour les soins spécialisés

(éducation, santé) qu'elles(ils) assument à la place

des institutions publiques. Que ce travail soit rémunéré.

- Que l'AFEAS donne des outils à ses membres face à la préparation

de curriculum vitae qui tiennent compte des expériences et du

travail exécuté au foyer.

- Que le gouvernement accorde aux travailleuses(eurs) au foyer les

avantages (prêts et bourses) rattachés au statut d'étudiant.

- Que l'on tienne compte du nombre d'enfants dans la famille comme

critère pour l'obtention d'une bourse pour les études.

- Que, pour les personnes seules, les revenus d'aide sociale ou de

pensions alimentaires ne soient pas diminués après l'obtention

d'une bourse, vu le surplus de dépenses occasionnées par

un retour aux études.

- Que l'allocation maternité de 240$ soit accordée à

toutes les femmes.

- Que les gouvernements offrent d'avantage de services aux femmes

au foyer au moment des grossesses.

- Que l'on étende le réseau de garderies pour accommoder

les femmes au foyer.

- Que les travailleuses(eurs) au foyer bénéficient de prix

spéciaux permettant l'accès aux garderies en cas de maladie

(10 jours par année).

- Que les travailleuses(eurs) au foyer aient accès gratuitement

aux halte-garderies et camps de vacances.

- Que les gouvernements accordent à la femme seule, chef de famille,

le coût d'entretien et de garde d'enfants pour un montant équivalent

au coût de placement de ses enfants en foyer nourricier.

- Que le crédit d'impôt pour enfants soit accessible à

toutes les femmes indépendamment du salaire du mari.

- Que le statut de travailleuse(eur) au foyer accorde l'accès

à l'aide juridique.

- Que l'AFEAS fasse des pressions auprès des gouvernements et

entreprises pour que des congés spéciaux pour "affaires

de famille" soient reconnus à tous les travailleuses(eurs) du

Québec.

- Qu'il y ait des structures favorisant le temps partiel régulier

(temps partagé) hebdomadaire pour le couple avec tous les avantages

sociaux.

- Que le processus et les mesures administratives pour dé- fendre

ses droits soient simplifiés.

- Qu'un fond gouvernemental spécial soit disponible pour les

besoins des travailleuses(eurs)au foyer.

ATELIER 4 ; LES RELATIONS FAMILIALES

Ce thème fournissait l'occasion d'identifier des moyens concrets

à prendre pour atteindre un partage équitable des responsabilités

éducatives, familiales et domestiques. Comment amener son

conjoint à ré-évaluer son rôle, sa participation

à la vie familiale? Quelles solutions peut apporter l'éducation

familiale? Voici les recommandations de cet atelier:

Que les femmes acceptent et fassent accepter l'égalité

dans les droits, responsabilités familiales et partage des tâches.

Que le vocabulaire utilisé habituellement (ex: ma cuisine,

mon lit, mon ménage...) soit changé de façon a promouvoir

la co-responsabilité et la participation de chacun à la

vie familiale.

Qu'une sensibilisation soit faite sur l'importance et les moyens

de valorisation de soi dans la vie quotidienne.

Que le Conseil du statut de la femme ait le mandat de sensibiliser

la population sur une image plus valorisante de la femme au foyer.

Que l'éducation soit désexisée à la maison.

Que l'AFEAS fasse des pressions auprès du Ministère de

l'éducation pour que le futur programme de formation humaine

et sociale se préoccupe des rôles masculins et féminins

de façon a véhiculer une responsabilité familiale partagée.

Que le Ministère de l'éducation abolisse les

stéréotypes dans les manuels scolaires, dans les

cours, dans les activités, dans les comportements véhiculés

par les professeurs et ce, en y prévoyant les budgets

nécessaires.

Que le Ministère de l'éducation intègre,

à tous les niveaux du système scolaire du projet

éducatif du primai- re jusqu'à l'éducation

des adultes, une formation à la prise de conscience des

droits et libertés de la personne.

Que les étudiants de chaque sexe puissent avoir accès,

sans discrimination, à toutes les options offertes.

Que les cours de sciences familiales soient offerts tant

aux filles qu'aux garçons, sur une base obligatoire.

Que le ministre des communications abolisse la publicité

sexiste dans tous les médias en prévoyant des sanctions

sévères aux contrevenants.

Que la publicité privée et publique soient axée

sur une répartition équitable des rôles et

que le partage des responsabilités y soit véhiculé.

ATELIER 5: LA SANTE DES FEMMES AU FOYER

À partir des constatations rapportées dans le document

de travail, les personnes inscrites dans cet atelier s'interrogeaient

sur les causes réelles des malaises dont se plaignent les

femmes au foyer et sur l'impact du conditionnement social sur

leur santé. Elles devaient identifier dans quelle mesure

les services actuels de la santé contribuent à la grande

consommation de ces services que font les femmes et analyser

jusqu'à quel point ces services sont responsables de cet

état de chose. Les recommandations sont les suivantes :

- Que les politiques et lois qui concernent la santé au travail

reconnaissent aux travailleuses(eurs) au foyer les mêmes avantages

qu'aux travailleurs(euses) rémunérées (és).

- Que les gouvernements augmentent la qualité et la quantité

de l'information aux femmes.

- Que l'AFEAS fasse des pressions auprès des gouvernements pour

initier, par une campagne de sensibilisation, les femmes à s'auto-évaluer

et à prendre en charge leur état de santé.

- Que le Ministère de la condition féminine diffuse toutes

les informations santé auprès des femmes (ex: services offerts

par le MAS, consommation de médicaments, rôle des associations

impliquées...).

- Que les gouvernements accordent des budgets aux groupes de femmes

déjà existant qui travaillent à favoriser l'auto- santé

des femmes et à démystifier le pouvoir médical.

- Que les gouvernements consacrent plus de budget pour la médecine

préventive.

- Que soient reconnues d'autres formes de médecine que la médecine

traditionnelle (ex: médecine douce ou naturelle).

- Que l'AFEAS développe des ressources visant à améliorer

la santé des femmes: groupes de partage et d'échange.

- Que les gouvernements créent des centres de dépannage

pour personnes en difficulté.

- Qu'il se fasse davantage de publicité sur la santé mentale.

- Que les femmes se regroupent pour continuer leur prise de conscience

personnelle.

- Que les femmes soient sensibilisées a leurs droits vis- à-vis

la santé.

- Que les femmes s'informent sur les actes médicaux qui les concernent.

- Que les formateurs et professionnels de la santé soient sensibilisés

a la problématique des femmes.

- Que soit augmentée la recherche faite sur la santé des

femmes.

- Que des équipes multidisciplinaires répondent aux besoins

des femmes de 35 ans et plus.

- Que ces équipes multidisciplinaires se greffent aux structures

en place: cliniques de planification, CLSC...

- Que les femmes soient sensibilisées aux effets et conséquences

des médicaments qu'elles prennent.

- Que le corps médical soit plus à l'écoute des besoins

ex- primés par les femmes au lieu de prescrire automatiquement

des médicaments.

- Que soient publicisés les moyens a prendre pour se guérir

de l'usage des médicaments.

Le 26 mai 1984. Colloque national "Moi aussi j'travaille au foyer"...Université

du Québec à Montréal. Dans l'histoire des travailleuses

au foyer, c'était une première! L'AFEAS pro- jetait de faire

de ce colloque un carrefour: carrefour d'idées, de recommandations,

de suggestions venues de toutes les régions du Québec.

Au terme d'une année d'étude (82-83) les membres AFEAS ont

pris position sur certains principes de reconnaissance de la valeur

du travail au foyer. Étant donné que les démarches et

les actions entreprises concernent toutes les femmes, l'AFEAS leur a

offert l'opportunité de se prononcer sur le sujet au moment des

colloques régionaux. Le colloque national fut le couronnement

de toutes ces discussions. Il s'agissait alors de faire des choix,

d'établir des priorités parmi la pléiade d'hypothèses

soumises pour améliorer la situation des travailleuses au foyer.

C'est pour alimenter et orienter ses actions futures que l'AFEAS a

initié ce processus. Ainsi, elle serait représentative non

seulement des aspirations de ses membres sur ce dossier, mais aussi

des besoins exprimés par les femmes de toutes les régions

qui ont participé S cette démarche.

Une coordonnatrice provinciale, Judith Pinsonneault, était responsable

de l'organisation du colloque national. Toutes les coordonnatrices régionales

avaient la tâche, dans leur région respective, de publiciser

le colloque et de former la délégation régionale. Des

membres AFEAS ont accepté d'agir comme animatrices, informatrices

ou secrétaires des ateliers de travail à ce colloque national.

Plusieurs contributions ont rendu possible cette réalisation.

Mentionnons celles du programme de la femme du Secrétariat d'État,

les services à la collectivité de l'Université du Québec

à Montréal, Provigo inc., Eaton, Culinar inc., Cosmair inc.,

Clairol Canada, Steinberg inc. et Charles d'Alcan- tara.

Les communications ont joué un rôle important tout au long

de la campagne de sensibilisation portant sur les travailleuses au foyer

du Québec. Des affiches, feuillets publicitaires, macarons ont

été distribués pendant cette période. Les organisatrices

régionales ont émis des communiqués de presse, réalisé

des entrevues à la radio et à la télévision.

Pour publiciser le colloque national, mille affiches et trois mille

feuillets publicitaires ont été distribués dans les régions

du Québec et dans certaines associations canadiennes.

Plus de trois cent cinquante invitations ont été adressées

à des organismes ou à des individus.

Un communiqué de presse a fait connaître les coordonnées

de cet événement. Plusieurs articles paraissaient dans les

journaux et revues. Des entrevues à la radio et à

la télévision furent réalisées avant et après

le colloque national.

Les deux pages suivantes reproduisent des manchettes ex- traites du

dossier de presse des colloques régionaux et du colloque national.

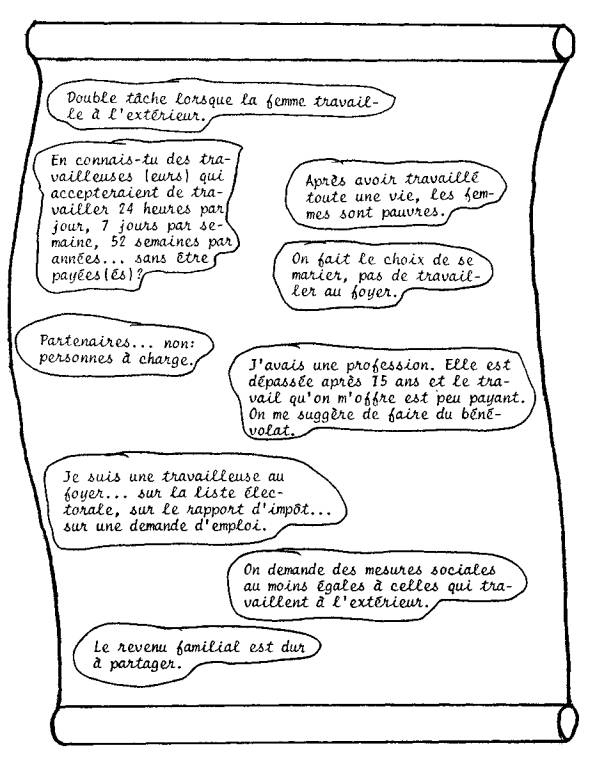

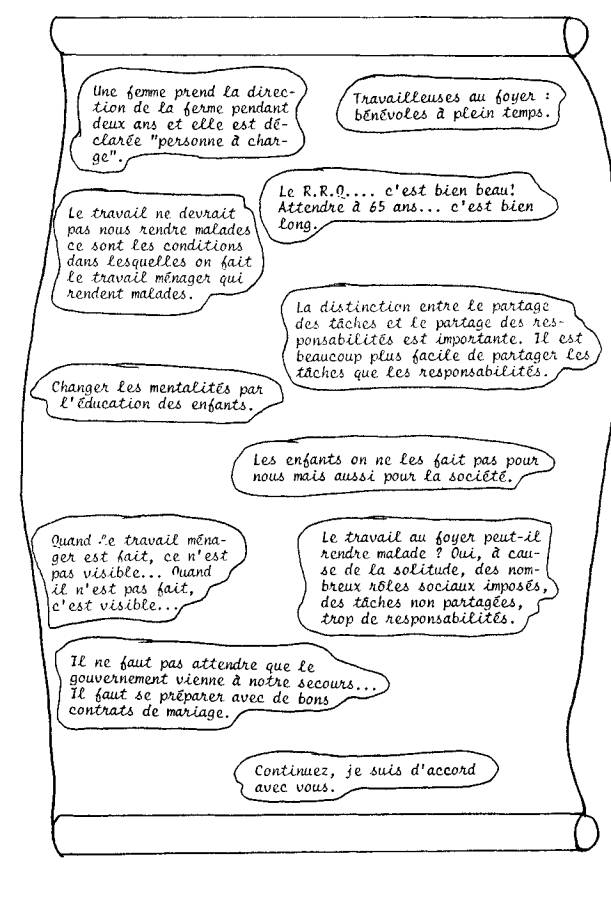

Des commentaires ont été recueillis tout au long des rencontres

de sensibilisation et des colloques régionaux. Ces graffiti, porteurs

de souhaits, constatations, espoirs des femmes, décoraient l'amphithéâtre

lors du colloque national. En voici quelques-uns, exprimés par

les participantes de toutes les régions du Québec.

On estime à 300 le nombre de participantes au colloque national.

Elles se sont inscrites à titre individuel ou comme représentantes

d'organismes. Parmi les organismes présents, citons:

- la Fédération des femmes du Québec;

- l'Association des femmes collaboratrices;

- la Fédération des femmes canadiennes-françaises;

- le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail;

- le Mouvement Hélène de Champlain;

- l'Association des familles monoparentales;

- les Femmes acadiennes de l'Île-du-Prince-Edouard;

- l'Association des fermières de l'Ontario;

- le Mouvement des femmes chrétiennes;

- le Réveil des assistés sociaux;

- l'Union des femmes arabes du Canada;

- l'Institut de la famille;

- Plurielles de Winnipeg;

- le Comité féminin de la Société St-Jean-Baptiste.

Plusieurs intervenantes de centres de femmes, des membres de comités

de condition féminine de syndicats, de partis politiques et de

ministères assistaient également à ce colloque.

Les provinces du Canada représentées étaient: Québec,

Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard, Ontario,

Manitoba, Alberta.

L'OUVERTURE DUCOLLOQUE

Lise Paquette, présidente générale de l'AFEAS, exprimait,

au moment de l'ouverture du colloque, sa joie de constater l'intérêt

soulevé par le dossier des travailleuses au foyer.

Elle rappelait les rencontres tenues durant la campagne de sensibilisation

et les grands consensus qui se dégagent des col- loques régionaux.

"Les femmes au foyer ont, entre autres, ex- primé leur volonté

de voir leur travail reconnu et d'être con- sidérées

comme des personnes à part entière, non comme des personnes

à charge".

Elle sollicitait la collaboration des participantes: "...Il y a place

aussi pour de nouvelles idées que nous accueillerons avec grand

intérêt. Même si chaque atelier doit prioriser deux

hypothèses, toutes seront recueillies et feront l'objet de considération

de notre part. Votre collaboration est précieuse aujourd'hui.

Elle le sera encore dans les jours a venir. Ce colloque marque la fin

d'une étape et le début d'une autre au cours de laquelle votre

appui, vos réactions, vos suggestions nous seront nécessaires.

Nous savons que tout changement demande une grande persévérance,

une grande ténacité. Comme femmes, nous avons maintes fois

fait preuve de ces qualités. L'occasion nous en est encore donnée.

C'est avec confiance en la solidarité grandissante des femmes que

l'AFEAS vous associe à sa démarche. Cette solidarité

est notre force. Elle est la base pour édifier une société

nouvelle, une société qui reconnaîtra la valeur du travail

au foyer et qui permettra aux personnes qui l'accomplis- sent de dire

fièrement «MOI AUSSI J'TRAVAILLE...AU FOYER»"

Louise Coulombe-Joly, vice-présidente de l'AFEAS et responsable

du dossier des travailleuses au foyer depuis 1981, en faisait l'historique

pour les participantes et donnait un bref compte-rendu des colloques

régionaux.

Lucie Pépin, alors présidente du Conseil consultatif canadien

sur la situation de la femme, rappelait l'importance du travail effectué

au foyer et constatait des injustices faites a ces travailleuses au

foyer. Elle rappelait que le pouvoir politique dont disposent les femmes

est trop souvent ignoré ou mal utilisé.

Après ces allocutions, les personnes présentes visionnaient

le diaporama produit par l'AFEAS «Moi aussi j'travaille».

Descriptif du travail au foyer et présentant les principales problématiques

du dossier, il constituait l'élément idéal pour amorcer

le travail en atelier. Les commentaires recueillis par l'évaluation

demandée aux participantes en faisaient état. On a suggéré

de continuer à l'utiliser pour faire de la sensibilisation. Tout

en informant, on souligne sa capacité de soulever le questionnement.

Par la suite, les participantes se dispersaient dans les ateliers qui

correspondaient à leur choix.

LE TRAVAIL EN ATELIERS

Les thèmes des ateliers étaient les mêmes que ceux choisis

pour les colloques régionaux. Le processus de travail commandait

cette continuité. On retrouvait donc les thèmes d'ateliers

suivants :

- La valeur du travail au foyer - Même s'il s'avère

nécessaire, le travail au foyer est ignoré par la société.

Il n'est comptabilisé nulle part et con- serve son caractère

privé. Pourtant, il contribue dans les faits à l'enrichissement

de la société et a un impact sur la collectivité. Comment

atteindre cet objectif de faire reconnaître la valeur du travail

au foyer?

- Reconnaissance légale et financière: pourquoi pas?

Que signifie le terme reconnaissance pour des femmes qui se consacrent

a un travail non reconnu, non rémunéré. Dans une société

qui évalue un individu

en terme de production, qui considère la travailleuse au foyer

"à charge" de son conjoint, comment définir l'autonomie, la

reconnaissance et le statut légal?

3- Des mesures sociales gouvernementales: pour qui? Des mesures

sociales rejoignent la travailleuse au foyer à travers son rôle

de mère, sa situation de conjointe, de personne à charge.

La plupart des mesures sociales sont liées au travail rémunéré:

régimes de pensions publics, congés et allocations de maternité,

indemnités pour accidents de travail. Les modalités actuelles

d'application de ces me- sures excluent les travailleuses au foyer et

accentuent sa dépendance face au conjoint. Quelles mesures pourraient

satisfaire les besoins propres des travailleuses au foyer?

- Le travail au foyer: toi? moi? nous? - Peut-on parler de

partage si le conjoint perçoit son action comme un apport au

travail qui appartient à l'autre? Il faudrait parler davantage

de partage des responsabilités que du partage des tâches.

Pour effectuer un changement dans les mentalités, les femmes

ont un rôle à jouer en ce sens dans l'éducation des

enfants, dans leurs rapports avec leurs conjoints. Comment faire

évoluer les relations familiales en ce sens?

- Femmes au foyer, femmes en santé?- Les conditions de

travail au foyer peuvent contribuer à amener les femmes à

chercher de l'aide auprès des ressources médicales. Santé-femme:

prévenir ou guérir? la prévention est une démarche

consciente qui s'attarde à rechercher les causes des malaises

plutôt qu'à les masquer par l'absorption de médicaments.

Santé-femme: dépendance ou autonomie? Un individu est

en santé quand il peut devenir autonome, qu'il peut prendre sa

place, résister au courant social qui assigne des rôles.

Quels moyens peuvent favoriser l'autonomie des femmes au foyer en

regard de leur santé?

Toutes les recommandations adoptées lors des colloques régionaux

avaient été acheminées et compilées au niveau provincial,

Certaines étaient réalistes, d'autres utopiques. Toutes ont

été considérées, analysées. Des regroupements

ont dû être effectués pour éviter les répétitions

mais la compilation a été faite avec le souci de conserver

l'intégrité de chaque idée émise.

Réunies dans un document de travail remis à chaque participante,

ces recommandations étaient proposées à la discussion

et au vote dans les ateliers concernés. Il était possible

de modifier, par des amendements, les propositions inscrites au cahier

du colloque ou d'en formuler de nouvelles.

Le déroulement du travail était sensiblement le même

dans chacun des dix ateliers:

- présentation des personnes responsables du déroulement;

- présentation des participantes;

- informations sur les procédures de travail;

- lecture du texte de présentation de la problématique;

- discussion sur les recommandations proposées;

- choix de deux recommandations jugées prioritaires.

On a souligné, dans les évaluations recueillies, le climat

chaleureux et le choix excellent des responsables d'ateliers: animatrices,

informatrices et secrétaires.

LA CLÔTURE DU COLLOQUE

Une plénière complétait le travail effectué dans

les ateliers. C'est a ce moment qu'une représentante de chaque

atelier a fait connaître à l'ensemble des personnes présentes

les deux priorités adoptées par son atelier.

Au terme de cette journée, une causerie fut prononcée par

Francine MacKenzie, présidente du Conseil du statut de la femme

du Québec. Elle a passé en revue les différentes recommandations

faites par le Conseil dans le rapport "Pour les Québécoises,

égalité et indépendance". Elle a assuré l'assemblée

que le Conseil saurait retenir et soutenir les propositions faites par

les ateliers pour faire avancer le dossier et amener la reconnaissance

du travail au foyer.

Lise Paquette faisait ensuite connaître le suivi que l'AFEAS entendait

donner à ce colloque. Elle promettait aux participantes un rapport

du colloque avec le suivi donné aux recommandations. Finalement,

elle remerciait les participantes venues de toutes les régions

du Québec et des différentes parties du Canada pour leur participation

au colloque.

Par les évaluations recueillies, les participantes ont déclaré

être d'accord avec les positions de l'AFEAS. Elles lui demandaient

de poursuivre sa sensibilisation auprès des femmes et ses démarches

auprès des gouvernements.

Un commentaire constant place cette journée sous le signe de la

solidarité: solidarité vécue par les participantes quels

que soient leurs intérêts, leur appartenance. Elles ont apprécié

le contact avec des femmes provenant d'organismes variés, issues

de régions différentes et se situant dans toutes les catégories

d'âge, de l'étudiante à la personne du troisième

âge.

Les participantes ont manifesté leur désir que cette prise

de conscience entraîne des actions individuelles et collectives

pour amener un changement dans la situation vécue par les femmes

au foyer.

Les recommandations retenues comme priorités à l'issue du

colloque national ont fourni de nouvelles pistes pour alimenter le dossier

des travailleuses au foyer. En septembre 1984, l'AFEAS définissait

les procédures qui permettraient de donner suite à ces recommandations.

Un comité ad hoc formé au niveau provincial a procédé

à l'étude de chaque recommandation et en a déterminé

le cheminement.

Certaines des recommandations adoptées lors du colloque re- joignent

des positions déjà adoptées par les membres de l'AFEAS.

Pour respecter le mode de fonctionnement de notre association, les autres

recommandations devront être étudiées et soumises au

vote des déléguées lors de l'assemblée générale

annuelle d'août 1985 avant de faire l'objet de démarches spécifiques.

Cette partie du rapport définit les actions prévues pour

chaque recommandation adoptée au colloque national. Pour bien comprendre

ces prévisions, il est essentiel de faire au préalable une

brève description des moyens habituellement utilisés a l'AFEAS

pour acheminer une recommandation et amener un changement par rapport

à une situation.

ACHEMINEMENT DES RECOMMANDATIONS

Toutes les recommandations adoptées en assemblée générale

à l'AFEAS sont d'abord acheminées aux autorités concernées.

Des responsables des paliers provincial, régional ou local rencontrent

les représentants de ces autorités.

De plus, l'AFEAS profite de toutes les occasions pour véhiculer

les prises de position de ses membres: participation à des

rencontres publiques, élaboration et présentation de mémoires,

interventions dans les médias, concertation avec d'autres organismes,

etc.

Chaque année, une ou des priorités d'action sont choisies

par les membres réunies en congres. Pour 1984-85, la priorité

d'action vise a obtenir pour les travailleuses au foyer l'intégration

au régime des rentes du Québec ainsi que le bénéfice

des autres avantages sociaux habituellement réservés aux travailleuses(eurs)

rémunérées(es): allocation de maternité, congés

de maladie, indemnisation en cas d'accident de travail. Différentes

actions ont été planifiées pour atteindre cet objectif.

Le mois de novembre 1984 fut consacré à l'étude de cette

priorité et à la planification des actions à entreprendre.

Au niveau des 35 000 membres AFEAS:

- Les membres ont été sensibilisées à utiliser

le terme travailleuse au foyer pour s'identifier sur les listes électorales

et a tout endroit où une demande d'identification de profession

est faite.

- Les membres ont été incitées a remplir une demande

d'état de gains inscrits a leur nom au registre de la Régie