LES JEUNES PAS PAREILS MAIS EGAUX

PROJET D'ANIMATION POUR RENOUVELER

PHASE I

présenté par:

Renée Brindamour, c.o.

Ginette Dumont

Fédération des femmes du Québec

Région Québec

Juillet 1988

Dans son programme d'activités de l'automne 1987, la

Fédération des

Femmes du Québec - région Québec, créait un

Comité Jeunesse afin d'établir

des contacts et d'échanger avec des jeunes filles.

Après avoir partagé

avec elles nos perceptions actuelles de la condition

féminine, le Comité

Jeunesse composé de membres actives à la FFQ -

région Québec a conçu un

projet, afin de développer et d'expérimenter des outils

de conscientisation à l'intention des jeunes du secondaire

sur leur conditionnement

dans leur rapport filles-garçons. Ce comité est

formé de Louiselle

Couture, Ginette Dumont, Thérèse Dussault, Louise Godin

et Suzanne

Messier.

Après avoir entériné ce projet lors de son

assemblée générale provin

ciale tenue en mai 1988, la Fédération des Femmes du

Québec, s'est

associée à Relais-Femme pour financer la conception de

l'outil. L'expéri

mentation sera assumée par deux écoles de niveau

secondaire de la région

de Québec, soient l'école secondaire Vanier de la

Commision des écoles

catholiques de Québec et de l'école secondaire Les

Etchemins de la

Commission scolaire des Chutes-de-la-chaudière.

Pour la Fédération des Femmes du Québec -

région Québec, ce projet

constitue sa première approche auprès des jeunes de 12

à 16 ans, et c'est

pourquoi elle entend bien suivre de près les résultats

de cette expérimen

tation afin de poursuivre plus loin son action.

Comité Jeunesse

FFQ - Région Québec

Le projet d'animation, ayant pour objectif général

de reconnaître et

de renouveler les valeurs et les comportements entre filles et

garçons,

est conçu en deux phases. Le premier bloc d'activités

présenté dans ce

document est expérimenté à l'automne 88 et le

deuxième à l'hiver 89.

Le présent document comprend:

en première partie, le guide d'utilisation annonçant

la mission

globale du projet, l'approche utilisée et un plan d'ensemble

des

objectifs poursuivis.

en deuxième partie, le contenu des douze rencontres et

les annexes

qui ont été insérées à la suite de

chaque activité de manière à

faciliter le travail de l'animatrice.

Veuillez prendre note que pour certaines activités, nous

nous sommes

inspirées du document "La Jeunesse" publié par la

Centrale d'Enseignement

du Québec.

Depuis le discours féministe des années 60,

apparaît le déclin

du patriarcat et l'émergence de nouveaux modèles de

rapports

entre les sexes, afin que le sexe ne soit plus un facteur

déterminant des rôles sociaux. Nous constatons alors

une

certaine évolution des moeurs par rapport à la

condition

féminine et masculine.

Depuis ces années, le mouvement féministe, par sa

visibilité,

est à l'origine d'un processus de mutation de la

société qui est

irréversible. Aussi, notre projet d'intervention

s'insérant

dans ce contexte, se veut un projet de société

novatrice au lieu

d'être un projet exclusivement féministe. Il vise

à aider les

jeunes à s'actualiser selon les changements sociaux

actuels.

Considérant l'école comme une

micro-société, considérant qu'il

est souhaitable de réinventer de nouveaux rapports, de

nouvelles

alliances et par conséquent, de modifier les valeurs, les

atti

tudes et les comportements, nous voulons offrir aux jeunes,

un

apprentissage en vue de les informer et de les sensibiliser

à la

condition féminine et masculine. De plus, nous leur

suggérons

d'ouvrir un premier dialogue entre eux sur l'égalité

des sexes.

L'approche privilégiéedans cette session s'inspire

des groupes de rencontre de CarL R.Rogers. Ce psychologue est

reconnu comme véhiculant desnotions de non-directivité, de

respect, d'empathie et d'écoute active. Il croit

inconditionnellement

que la personne possède naturellement la tendance à

l'actuali

sation d'elle-même.

Lors des rencontres, l'implication personnelle et authentique

de

l'animatrice est essentielle. Ses principales

préoccupations

seront: les phénomènes de groupe, les relations

interperson

nelles, la place que chacun occupe et la cohésion du

groupe.

Enfin, un climat sécurisant et permissif favorisera

l'apprentis

sage de l'art de la rétroaction tout au long de la

session.

Des activités structurées seront donc

suggérées, afin que les

jeunes expérimentent des situations proches de leur

réalité.

Cela leur permettra de s'ouvrir à l'expression de leur

propre

expérience et de s'en approprier.

En vue d'atteindre les objectifs caractéristiques des

groupes de

rencontres, le groupe devra être formé de douze (12)

à quinze

(15) jeunes et d'une animatrice.

Une fois le groupe formé, l'homogénéité et

la stabilité des

participantes et participants sont souhaitables, afin

d'assurer

la cohésion du groupe. Si par ailleurs des éducatrices

et

éducateurs veulent se joindre au groupe, l'impact ainsi

créé

pourra avoir des retombées positives dans l'école.

Tout au long de la session, le groupe devra être

assuré de

l'utilisation du même local, à l'intérieur duquel

il y a place à

l'affichage, au mouvement et à toutes formes

d'activités possi

bles. Ainsi, cet environnement permettra de développer

un

sentiment d'appartenance si prioritaire à l'adolescence.

L'animatrice compte sur ce climat de sécurité et de

confiden

tialité, afin de pouvoir présenter des thèmes

intimes et person

nels pendant les deux phases du projet.

La session, d'une durée de 12 semaines est divisée

en 3 blocs de

4 semaines chacun.

L'objectif global étant de reconnaître et de

renouveler les

valeurs et les comportements entre filles et garçons,

chaque

bloc poursuit des objectifs spécifiques:

ler Bloc: - Former un groupe de 10 à 15

personnes.

- Créer des liens de solidarité.

Identifier notre groupe.

2e Bloc: - Se reconnaître comme personne

unique.

hier

aujourd'hui

demain

3e Bloc: - Créer de nouveaux liens de

communications

entre nous (filles et garçons).

Susciter l'intérêt pour la prochaine session.

Le fil conducteur qui sous-tend ces objectifs est:

GROUPE - INDIVIDU - GROUPE

Nous formons ensemble un groupe, nous allons créer des

liens

entre nous. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que

nous

sommes tout d'abord des individus, avec chacune et chacun une

personnalité bien à soi. Et une fois après avoir

bien distingué

ce qui est conditionnement social et ce qui nous appartient

vraiment à soi, cela nous permets de s'impliquer dans de

nouveaux rapports.

Durant l'année scolaire, et ce, une fois par semaine, les

jeunes

se rencontrent sur l'heure du dîner, avec leur lunch. Le

projet

prévoit douze rencontres, soit de la mi-septembre à la

mi

décembre, permettant ainsi de faire la promotion et le

recrute

ment durant les premières semaines scolaires. Chaque

rencontres

d'une durée d'une heure a le profil type qui suit:

Accueil 15 min

Dîner

Mise en train

(annoncer le thème et les objectifs

ou l'activité particulière).

Annoncer l'activité principale 5 min

Activité principale 25 min

Boucler l'activité et rétroaction 10 min

Annoncer le thème de la semaine prochaine3 min

Retour en classe 2 min

OBJECTIFS

Faire connaissance

Former un groupe

Exprimer nos attentes

ACTIVITES:

4.1.1 Accueil

Objectif:

Matériel:

Méthodologie:

Durée:

Faire en sorte que les jeunes se sentent

à l'aise dès leur arrivée.

Aménagement du local + musique.

L'animatrice accueille chaque personne.

5 minutes.

4.1.2. Présentation personnelle.

Objectif: Faire connaissance.

Matériel: Lunch.

Méthodologie: L'animatrice se présente et ensuite,

à

tour de rôle.

Durée:

20 minutes.

4.1.3 Présentation du programme.

Objectifs:

Donner l'information des thèmes des

rencontres.

Expliquer le concept du journal de bord.

Recueillir les attentes.

Matériel:

Méthodologie:

Durée:

Jeu de cartes (fabrication maison).

Confectionner 12 cartes identifiées

chacune à un thème du programme et ses

objectifs. De plus, insérer un nombre de

cartes blanches à compléter par les

attentes des jeunes.

20 minutes.

4.1.4 Jeu du ballon.

Objectif: Apprendre tous les noms et se qualifier.

Matériel:

Ballon.

Méthodologie:

Placer en rond, on lance le ballon à une

personne dont on veut apprendre le nom et

la qualité prédominante.

Durée:

5 minutes.

4.1.5 Remettre le questionnaire "Sensibilisation au

sexisme",

(voir l'annexe I, page 11).

ANNEXE I

QUESTIONNAIRE DE SENSIBILISATION AU SEXISME

- Si tu savais qu'un garçon prend plaisir à faire

des gâteaux, est-ce que tu te moquerais de lui ?

- Le hockey, ce n'est pas pour les filles, le pati

nage, ce n'est pas pour les garçons.

- Si tu savais qu'une fille demande un coffre à

outils en cadeau, est-ce que tu te moquerais

d'elle ?

- Pour une fête entre jeunes, ce sont

généralement

les filles qui préparent le lunch.

- C'est plus naturel pour les mères que pour les

pères de prendre soin des enfants.

- Les grosses boîtes sont généralement

portées

par les garçons.

- Les filles sont plus fragiles que les garçons.

- Etre policier, c'est pour les garçons et être

secrétaire, c'est pour les filles.

- Est-ce que tu trouves cela respectueux:

De siffler après quelqu'un...

- De passer ou de te faire passer des dessins

"porno".

- Est-ce que c'est à chacun d'être respectueux

envers l'autre peu importe que ce soit une

fille ou un garçon ?

- En général, à l'école, est-ce que tu

trouves

les comportements respectueux entre les filles

et les garçons ?

- S'il y a des comportements non respectueux,

d'après toi, lesquels se produisent le plus

souvent ?

OBJECTIFS - Appartenir à un groupe

Créer des liens de solidarité

ACTIVITES:

4.2.1 Mise en train durant le lunch

Objectif: Retour sur le

questionnaire

"sensibilisation au sexisme".

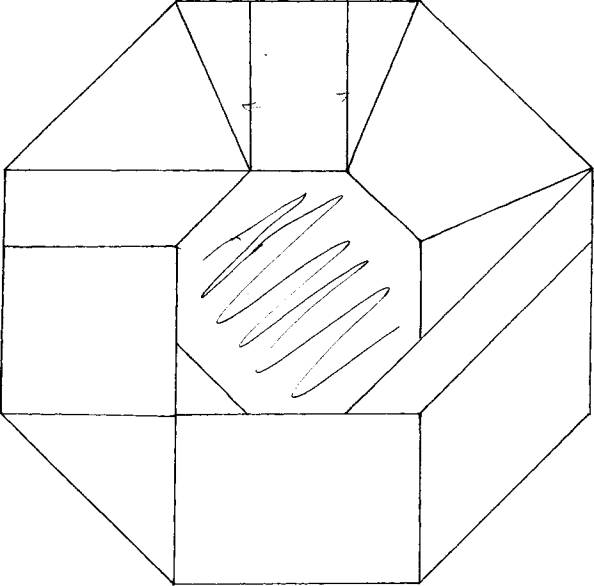

4.2.2 La table

Objectifs: - Expérimenter les phénomènes de

groupe.

Sensibiliser aux stéréotypes existants.

Matériel: Casse-tête en carton d'une table

octogo

nale, (voir l'annexe II, page 14).

Méthodologie: Préparer à l'avance, selon le

nombre de

jeunes, des enveloppes comprenant chacune

un morceau du casse-tête.

Distribuer aux jeunes les enveloppes

avec la seule consigne* de réaliser le

casse-tête dans le temps alloué.

L'animatrice assurera un rôle d'observa

tion des phénomènes de groupe durant

l'activité.

Durée: 20 minutes.

* La forme du casse-tête ne doit pas être

révélée.

4.2.3 Retour sur l'activité

Objectifs: - Faire une rétroaction sur

l'expérience.

- Susciter une réflexion sur les phénomènes

de groupe et les stéréotypes.

- Donner de l'information théorique.

Matériel: Note théorique sur les

phénomènes de

groupe, (voir l'annexe III, page 15).

Méthodologie: Discuter ensemble les faits vécus,

durant

l'expérience et susciter une réflexion

sur les phénomènes de groupe à partir de

la note théorique.

Durée : 15 minutes.

Préparation à la 3e RENCONTRE.

Apporter des revues, ciseaux, colle, ruban adhésif,

coussins ou serviettes.

L'école fournira les cartons de couleurs et les crayons

de feutre.

ANNEXE II

CASSE-TETE DE LA TABLE OCTOGONALE

Explications:

- La présente table est composée de 12 morceaux.

- Le nombre de morceaux nécessaire doit équivaloir au

nombre

de personnes de votre groupe.

Pour ce faire, vous pouvez couper les morceaux

présentés,

plus gros ou plus petits. Mais attention le centre octo

gonale est un espace vide et ne doit pas être compté

comme

un morceau disponible.

ANNEXE III

NOTE THEORIQUE SUR LES PHENOMENES DE GROUPE:

Tirée de Yves St-Arnaud, Le travail en équipe,

éditions du C.I.M.

Introduction

Les notions de "rassemblement d'individus" et de "groupe sont

fondamenta

lement différentes. Les gens qui composent un rassemblement

demeurent

anonymes, ce sont, par exemple, les spectateurs d'un

théâtre, les passa

gers d'un train ou les consommateurs d'un magazine.

Pour qu'un rassemblement de personnes devienne un groupe, deux

principaux

éléments doivent être en présence:

la perception d'un objectif commun

(une tâche à accomplir ensemble);

- une interaction entre chacune et chacun des membres

réunis (des relations entre les personnes).

Et pour harmoniser le tout, particulièrement dans le cas

d'un groupe de

travail, un troisième élément qui est la

détermination des règles du jeu

qui permettra au groupe de fonctionner.

Dans cette partie, nous vous présenterons certains

éléments théoriques qui

nous permettront d'avoir une compréhension des facteurs de

base de

l'animation:

la vie d'un groupe;

les niveaux de l'animation;

la participation des membres.

La vie d'un groupe

Comme une personne, un groupe a un cycle de développement

naturel qui

comprend 3 phases:

la naissance

la croissance

la maturité

Ce qu'il faut en savoir, ce sont les éléments de

base qui nous permettront

de percevoir où en est rendu le groupe dans son

développement et d'en

saisir le rythme. Par exemple; on ne peut demander une grande

production

à un groupe qui se rencontre pour la première fois. De

la même façon, un

invité assistera à une réunion au moment où

le groupe a atteint la

maturité et celui-ci sentira une énergie, une

cohésion entre les membres.

La NAISSANCE d'un groupe est relié au début d'un

comité après une élection

de nouveaux membres ou au début d'une réunion. Les gens

ne savent pas

encore comment ils vont fonctionner ensemble, comment ils vont

s'entendre

ensemble, comment ils vont travailler ensemble. Et au fur et

à mesure que

le temps passe des éléments se précisent, c'est la

période de la CROISSANCE. On se définit des objectifs

communs, des règlements et les

relations entre les personnes s'établissent.

Durant cette période de croissance, le balancier oscille

entre des élans

de production d'un travail, d'une tâche, d'un

événement et des élans de

complicité entre les membres, où il faut prendre le

temps de mieux se

connaître, afin de tenir compte de chacune et chacun en tant

que personnes

amenant de l'eau au moulin.

A mesure que le groupe progresse la cohésion entre les

membres s'établit

et le cheminement vers l'atteinte des objectifs se poursuit. La

MATURITE

du groupe se dessine au moment où les résultats se

présentent sans trop de

heurts et où le groupe a la capacité de surmonter les

crises.

Les niveauxde

l'animation

L'animation de groupe est un art. La définition la plus

générale du mot

"art" est selon le petit Robert : "un ensemble de moyens, de

procédés

réglés, qui tendent vers une certaine fin

<1>. Cette définition nous

paraît convenir tout à fait à ce que nous

entendons par le terme anima

tion.

1. Paul Robert, Le Petit Robert, dictionnaire de la

langue française,

éditions Le Robert, 1972, 1970 pages.

C'est dans la mesure où l'animatrice, imprimée de

certains principes,

habilitée de certaines techniques et sensibilisée aux

différentes dimen

sions de fonctionnement de groupe, qu'elle pourra le mieux

susciter une

conscience collective pour aider le groupe à atteindre ses

objectifs.

Les 3 niveaux sur lesquels l'animatrice intervient sont:

LE CONTENU (l'objectif commun);

LE CLIMAT (les relations entre les personnes);

LES PROCEDURES (les règles du jeu).

Le niveau du CONTENU: un groupe ne se réunit pas

seulement pour le

plaisir de la chose ou pour les beaux yeux de l'animatrice, mais

bien

parce qu'il a une tâche à accomplir ou un objectif

à atteindre. Il est

donc important que cet objectif ou tâche soit clair,

précis et partagé par

tous. Durant les discussions, le rôle de l'animatrice sera

de voir à ce

que les participantes et les participants expriment clairement

leur pensée

et qu'ils soient compris et écouté de tous.

Le niveau du CLIMAT: lorsqu'un groupe de personnes poursuit

ensemble un

objectif commun, il est inévitable qu'il se crée

occasionnellement des

affinités et des tensions en cours de discussion. La charge

émotive qui

se développe à cause de ces différences de points

de vue peut paralyser le

travail du groupe. C'est donc le rôle de l'animatrice de

voir à faire

circuler l'information rationnelle et affective, à un juste

degré pour

maintenir l'équilibre et favoriser un climat propre à

la discussion.

Le niveau des PROCEDURES: c'est l'ensemble de règles, de

consignes que se

donne un groupe pour son fonctionnement en réunion. Par

exemple, le fait

de lever la main pour demander la parole, le processus de prise

de

décision, le tour de table pour les discussions, la

sensibilisation au

temps. Pour certains groupes leurs procédures sont

consignées dans leurs

règlements généraux, pour d'autres ils utilisent

les procédures d'assem

blée du bien connu, code Morin.

Souvent les personnes qui animent les réunions ne

tiennent pas compte de

l'un ou l'autre des trois niveaux d'animation et c'est à ce

moment-là que

les insatisfactions surgissent de la part des participantes et

des

participants. Vous voyez bien que c'est tout un art l'animation:

de

faire circuler l'information quand elle est nécessaire et

conserver

l'équilibre entre l'efficacité et les échanges

interpersonnelles.

Laparticipation desmembres

Un groupe est formé de personnes rassemblées pour

réaliser des objectifs

communs. Selon la tâche à accomplir et le climat du

groupe, la partici

pation des membres varient à tout moment. Ce qu'on

désigne par la

participation, c'est l'interaction de chacun des membres par

rapport à

l'objectif de la rencontre.

Monsieur Yves St-Arnaud a établi un instrument, une

grille qui permet à

l'animatrice de vérifier le degré d'implication de la

participante ou du

participant par son comportement. Sa grille d'analyse il la

définit en

terme de positions sur un axe de participation.

Position de centre;

Position de l'émetteur;

Position du récepteur;

Position de satellite;

Position de l'absent.

Avant d'identifier chacune des positions, il sera judicieux de

confirmer à

l'animatrice l'importance de développer son sens de

l'observation afin de

saisir où en est la participante ou le participant en

rapport avec

l'objectif de la réunion.

La position du CENTRE

la participante fait une proposition précise sur le

contenu de

la discussion;

le participant fait un résumé des différents

éléments de la

discussion.

Le comportement observé exprime une contribution

personnelle du membre

directement relié à l'objectif, il participe activement

à la réunion.

La position du RECEPTEUR

la participante exprime verbalement ou non verbalement son

attention à

l'égard d'un autre membre qui occupe la position

d'émetteur ou de

centre;

le participant pose une question de clarification à un

autre membre.

Le comportement observé exprime un état d'attention

et de réceptivité par

rapport à ce qui se passe dans le groupe. Cette position

peut aussi

s'appeler observateur passif ou actif, qui intervient dans le

groupe en

fonction de l'atteinte de l'objectif.

La position du SATELLITE

la participante exprime verbalement ou non verbalement une

inattention

évidente au déroulement de la réunion;

le participant fait une intervention sans lien apparent avec

la tâche

à faire.

Le comportement observé exprime clairement qu'il est

distrait de la tâche

à accomplir, que son attention est dirigée

momentanément vers d'autres

aspects de la vie du groupe ou dans sa vie personnelle.

La position de L'ABSENT

- la participante s'absente momentanément de la

réunion;

le participant est en retard.

Un membre occupe cette position lorsqu'il est physiquement

absent du lieu

où le groupe est réuni. Donc il n'y a aucun

comportement à observé mais

souvent cette absence va tout de même avoir un impact sur la

réunion, à

savoir; si cette personne détient de l'information que nous

aurions dû

savoir ou l'absence de membres nous empêche de prendre des

décisions

officielles parce que nous n'avons pas quorum.

Le concept de la participation des membres dans le groupe est

différent du

type de leadership que ceux-ci peuvent exercer. Il faut voir la

partici

pation comme si vous pourriez prendre des photos

instantanées de la

personne assistant à votre réunion et à tout

moment cela change, donc il

est important que l'animatrice soit toujours attentive.

Notes compilées par Ginette Dumont.

OBJECTIFS

Cohésion du groupe

Nommer notre groupe

Aménagement de notre salle

ACTIVITES:

4.3.1 Mise en train durant le lunch

Objectifs: -

Annoncer l'activité principale et

verbaliser les objectifs.

Déterminer les sous-groupes de 3 jeunes

Rappeler le thème global de la session et

susciter l'émergence d'idées créatrices

pouvant servir à l'activité.

4.3.2 Activité principale - Création collective

- Collage

Objectif: Faire des tableaux à la "couleur" du

thème global du groupe: "Les jeunes, pas

pareils, mais égaux".

Matériel: Grands cartons de couleur, punaises,

crayons feutre, colle, ruban adhésif,

ciseaux, différentes revues.

Méthodologie: Chaque sous-groupe crée un collage

à

partir du matériel disponible.

Durée:

25 minutes.

4.3.3 Boucler 1 'activité - Exercicede

remue—méninge

Objectif:

Matériel:

Méthodologie :

Trouver un nom à notre groupe, afin

d'accentuer leur sentiment d'appar

tenance .

Les tableaux produits.

Chaque sous-groupe affiche son tableau.

On demande spontanément les appellations

que les tableaux suggèrent. Faire un

choix final sur le nom à adopter, qui

sera évocateur de la "couleur" de notre

groupe.

Durée:

15 minutes.

OBJECTIFS

Faire le point sur la réalité du groupe

"ADO" aujourd'hui.

Introduire la notion d'identité person

nelle.

ACTIVITES:

4.4.1 Mise en train durant le lunch

Objectif:

Faire le point sur la réalité du groupe

"ADO" tout en leur amenant la notion des

besoins.

Méthodologie:

Faire un retour sur la notion de groupe

des deux premières rencontres.

Le vécu en tant que groupe.

C'est quoi un groupe ?

Quelle est la "couleur" de notre

groupe ?

Amener le groupe à identifier ce qui

caractérise particulièrement un groupe

d'adolescents. Demander s'il y a des

sujets qui n'auraient pas été encore

mentionné.

Ex: - Les changements physiologiques,

biologiques.

- Les besoins de plaire etc...,

et faire appel à leur vécu

comme adolescent.

L'animatrice amène ainsi

l'activité principale sur

besoins de la personne.

le groupe à

la notion des

4.4.2 Activité principale — Besoins de la

personne

Objectif: Reconnaître les besoins fondamentaux et

la façon dont ils se manifestent.

Matériel: Liste des besoins fondamentaux,

(voir l'annexe IV, page 25).

Méthodologie:

L'animatrice présente l'activité princi

pale en se servant comme exemple des

besoins physiques et d'accomplissement.

- Interroger les jeunes sur leur connais

sance de la notion de besoins en se

servant comme exemple des besoins

physiques et d'accomplissement.

Déterminer 3

le matériel.

sous-groupes et distribuer

Durée:

5 minutes.

Proposer un besoin différent (sécurité,

affection, ou estime) à chaque sous

groupes et répondre aux questions.

Durée:

15 minutes.

Retour au grand groupe.

Chaque sous-groupe fait part

réflexions, un besoin à la fois.

Durée:

10 minutes.

4.4.3 Boucler l'activité

Retour sur le processus de l'activité principale en

suggérant de poursuivre la réflexion dans leur

journal de bord.

Faire ressortir le besoin satisfait et non

satisfait.

Par quels moyens peux-tu satisfaire ce

besoin ?

Préparation à la 5e rencontre.

- Apporter une photo, un dessin ou une découpure de

magazine, les

identifiant entre 0-7 ans.

Echanger à l'aide d'un questionnaire distribué aux

jeunes (voir

l'annexe V, page 26) avec une personne significative de la

parenté.

Monter un petit scénario, histoire humoristique,

improvisation

sur un des aspects qu'ils veulent nous faire connaître

d'eux,

d'une durée maximale de 3 minutes.

ANNEXE IV

LISTE DES BESOINS FONDAMENTAUX

besoin physique (santé, bien-être);

besoin de sécurité;

besoin d'affection et d'appartenance;

- besoin d'estime (considération et réussite);

besoin d'accomplissement de soi (aspirations, savoir,

agir,

réalisations).

QUESTIONS:

Comment est-ce vraiment un besoin ?

Comment je reconnais et ressent ce besoin ?

Comment il se manifeste dans mes comportements ?

GUESTIONNAIRE SUR L'HISTOIRE

PERSONNELLE

ANNEXEV

- Retracer une manie personnelle

(ex.: tirer la jupe de ma mère).

- Avais-je un surnom ?

- Me suis-je déjà sauvé(e) de la maison

?

- Ai-je déjà fait un mauvais coup ?

- Quels étaient mes jeux favoris ?

- Un événement marquant...

- Et d'autres informations que tu aimerais nous livrer.

OBJECTIF - Reconnaître son

histoire personnelle.

ACTIVITES:

4.5.1 Mise en train durant le lunch

Objectif: Présentation du matériel nous

identifiant

0-7 ans.

Matériel: Photo, dessin, découpure de

revues.

Méthodologie:

Au lunch, chaque jeune présentera sa

photo et partagera avec nous la raison de

son choix.

4.5.2 Activité principale - Place au

Théâtre

Objectif: Nous présenter une caractéristique

de

leur personnalité.

Méthodologie: A tour de rôle les jeunes font

leur

présentation, en commençant par la

personne qui est prête à s'exprimer.

Durée: 30 minutes.

4.5.3 Boucler l'activité

L'animatrice demande aux jeunes; qu'est-ce que

l'activité vous a appris sur vous-mêmes ?

- Elle suggère de poursuivre la réflexion dans

le

journal de bord.

Durée: 5 minutes.

OBJECTIFS - Identifier nos forces et faiblesses

personnelles versus l'autre.

Evaluer l'estime de soi.

ACTIVITES:

4.6.1 Mise en train durant le lunch

Présenter le thème et l'activité. Elaborer un

peu plus

sur la notion de l'estime de soi.

4.6.2 Activité principale - Les deux pôles de ma

personna

lité

Objectif: Prendre conscience de soi; sur le

plan

physique: mon corps et ses différentes

parties, ma physionomie, ma respiration

et sur la plan psychologique: ma

personnalité, mes habitudes, mes désirs,

mes besoins, mes forces et faiblesses.

Matériel: Musique de relaxation.

Méthodologie: Chacun prend une position confortable,

assis sur sa chaise. L'animatrice

suggère lentement les séquences

suivantes:

Prendre conscience de soi sur le plan

physique. Amener les jeunes à une

détente complète de leur corps, des pieds

à la tête, tout en se concentrant sur la

respiration qui permet de se centrer sur

soi.

Prendre conscience de soi sur le plan de

la personnalité; en gardant les yeux

fermés, amener les jeunes à identifier

leurs qualités, leurs forces et aussi

leurs limites et faiblesses. Prendre

contact avec ces deux pôles de leur

personnalité.

Durée:

20 minutes.

4.6.3 Boucler l'activité

Objectif: L'animation se continue de façon à

alimenter la réflexion des jeunes autour

de l'expérience vécue.

Méthodologie: - Faire ouvrir les yeux:

- Evaluer la détente corporelle.

- Suis-je plus ou moins détendu

qu'au début ?

- Qu'est-ce qui a causé certaines

tensions ?

- Les yeux fermés, la concentration sur

soi, la réflexion intime (forces,

faiblesses).

La réflexion peut rester personnelle ou être

partagée.

Terminer en distribuant la feuille sur l'estime person

nelle, à compléter chez eux, (voir l'annexe VI,

page 31).

Durée:

15 minutes.

ANNEXE VI

ESTIMEPERSONNELLE

L'estime personnelle est ma capacité de me sentir bien et

de me savoir

important(e), en tout temps et en toutes circonstances. C'est

aussi ma

volonté, qu'il en soit ainsi pour les autres.

C'est me faire plaisir à moi, bien me traiter et savourer

la vie à

travers tout. C'est ma façon positive de me voir.

PROCEDURE

J'identifie des activités qui me font réellement

plaisir, qui me

donnent de la joie. Si je veux, je les inscris dans mon journal

de bord.

Quotidien

4.

________________________________________________________________________________

Hebdomadaire

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

Mensuel

Annuel

1.

______________________________________________________________

2. ___________________________________________________

OBJECTIF - Amener les personnes à faire des

choix plus éclairés, novateurs, qui répondent

plus à leur individualité.

ACTIVITES:

4.7.1 Mise en train telle que prévue dans le profil

type

4.7.2 Activité principale - Apprentissage des

rôles

Objectif: Sensibiliser les jeunes à l'influence du

conditionnement social dans leur choix de

vie.

Méthodologie :

Distribuer aux jeunes une feuille sur

laquelle est inscrite une liste de traits

de caractère, (voir l'annexe VII,

page 34).

A l'aide de cette liste, proposer aux

jeunes de se faire un portrait personnel

de traits de caractère qui semblent leur

convenir.

Le groupe engage une discussion à partir

du matériel personnel. L'animatrice

amène les jeunes à se questionner:

Est-ce que le portrait est

stéréotypé ?

Qu'est-ce qui me fait dire qu'il l'est

ou pas et pourquoi ?

Est-ce qu'il correspond à une image de

la société actuelle ?

Est-il avant-gardiste ou pas et

pourquoi ?

Durée: 25 minutes

4.7.3 Boucler l'activité

Identifier les aspects qui ont suscité le plus de

réactions et continuer l'échange. Quels moyens

pren

dront-ils pour effectuer des modifications s'il y a

lieu ?

Durée: 5 minutes.

Préparation à la 8e rencontre.

Distribuer et lire l'article "Un peu de paix et d'amour'

(voir annexe VIII, page 35).

ANNEXE VII

LISTE DES TRAITS DE CARACTERE

Incohérence

Spontanéité

Soumission

Besoin d'ami(e)s

Esprit méthodique

Besoin de prestige

Subtilité

Besoin de s'affirmer

Activité

Ruse

Besoin de sécurité

Indépendance

Besoin d'être

caressé(e)

Peur

Goût du secret

Agressivité

Besoin de se

confier

Autorité

Créativité

Besoin de puissance

Décision

Rêve

Fermeté

Nervosité

Goût du risque

Orgueil

Sensibilité

Coquetterie

Rigidité

Besoin sexuel

Besoin d'amour

Diplomatie

Passivité

Jalousie

Scepticisme

Intellectualisme

Besoin de célébrité

Cynisme

Intuition

Ambition

Besoin de plaire

Compassion

Combativité

Discipline

Besoin d'être

admiré(e)

OBJECTIFS - Définir la notion de valeur.

Faire ressortir mes valeurs.

Assumer mes valeurs dans mes compor

tements avec mon ami(e), ma famille,

ma gang.

ACTIVITES:

4.8.1 Mise en train durant le lunch

Echanger sur l'article distribué la semaine

précédente

"Un peu de paix et d'amour", en les faisant verbaliser

sur les valeurs des jeunes.

4.8.2 Activité principale — Jeux des

valeurs

Objectifs: Identifier ce qu'est une valeur, iden

tifier des valeurs, identifier leurs

valeurs.

Matériel: - Confection de 30 cartes, chacune iden

tifiée à une valeur (voir l'annexe IX

page 40).

Photocopier en nombre suffisant

l'annexe IX.

Méthodologie:

Etaler les cartes devant nous.

Les jeunes prennent connaissance des

différentes valeurs proposées et

déterminent celles qui les rejoignent.

Les jeunes complètent les feuilles

d'identification de leurs valeurs

(voir l'annexe X, page 41).

Durée: 20 minutes.

4.8.3 Boucler l'activité

Echanger en dyade ou en groupe la justification de leur

choix et apporter la notion de comment assument-ils

leurs valeurs dans leurs relations interpersonnelles.

Durée: 10 minutes.

Préparation à la 9e rencontre.

Achat d'une carte de souhaits stéréotypée.

|

LISTEDES VALEURS

Ambition:

Amitié:

Amour:

Apparence :

Auto-suffisance :

Bonheur :

Compétence :

Consommation :

Connaissance :

Créativité :

Dévouement :

Esthétique :

Famille:

Honnêteté :

Honneur :

Influence:

Justice:

Liberté :

Loisir:

Paix:

Popularité:

Prestige:

Spiritualité:

Santé:

Sécurité:

Sincérité:

Solidarité:

Succès :

Tolérance:

Travail:

|

, ANNEXE lY

Désir de devenir célèbre ou de recevoir des

honneurs.

Entente mutuelle, sympathie.

Affection envers les autres.

Attrait personnel important.

Autonome, indépendant.

Plaisir, contentement, joie.

Capable, efficient, compétent.

Usage de biens et services.

Informat ion, savoir.

Imaginatif, inventif.

Serviable, attentif aux besoins des autres.

Sensible à la beauté de l'art et de la nature.

Personnes vivant sous le même toit.

Digne de confiance.

Respect, dignité.

Autorité sur les personnes ou choses.

Egalité de possibilité pour tous.

Agir sans contrainte.

Temps libre.

Ordre, exempté de guerre.

Aimé et respecté.

Distinction, récompense pour habiletés ou

réussites personnelles.

Vie intérieure, sérénité.

Mentale et physique.

A l'abri du danger, inquiétude.

Sans prétention ou illusion.

Intérêt commun, entraide.

Fortune et gloire.

Patience, acceptation.

Emploi, métier, profession.

OBJECTIFS - Distinguer les notions de valeurs,

attitudes, comportements.

Adopter de nouvelles attitudes avec

mon amie, ami.

ACTIVITES :

4.9.1 Mise en train durant le lunch

Objectif: Identifier les stéréotypes

sexistes

dans les cartes de souhaits.

Matériel: Cartes de souhaits.

Méthodologie: Durant le lunch, les jeunes partagent

leurs trouvailles et cela suscite une

discussion sur les stéréotypes.

4.9.2 Activité principale - La vie n'est pas un

roman

Harlequin

Objectif: Faire émerger les stéréotypes

sexistes

dans les relations entre les filles et

les garçons.

Méthodologie:

- Dans les groupes non mixtes de 3 à 5

personnes, les jeunes échangent à

partir de l'exercice de réflexion

relativement aux rapports filles

garçons (voir l'annexe XI, page 44).

- En plénière, filles et garçons mettent

en commun leurs réflexions.

Durée: 25 minutes

4.9.3 Boucler l'activité

L'animatrice amène les jeunes à identifier les

attitudes

et comportements qu'ils souhaiteraient modifier.

Durée: 10 minutes

EXERCICE DE RÉFLEXION POUR LES

FILLES ANNEXE XI

Est-ce que les situations suivantes correspondent à une

réalité vécue par

toi ou par une ou des filles que tu connais ?

Relativement aux rapports affectifs

filles-garçons:

ne pas sortir avec la famille ou des amies parce que la fille

attend

un appel téléphonique de son "chum";

se poser un tas de questions sur soi parce que les gars ne

s'intéres

sent pas à soi "ne pas pogner";

aller dans une soirée et attendre que les gars viennent

te demander

pour danser;

se maquiller pour plaire ou parce que toutes les filles du

groupe le

font;

dire du mal d'une fille qui a "volé" le "chum" d'une

autre;

aller quand même dans un endroit avec ton ami, même

si cela ne

t'intéresse pas (ex.: une partie de hockey);

accorder priorité à une sortie avec un gars

plutôt qu'à une sortie

entre filles;

croire qu'une fille doit faire les premiers pas après une

chicane avec

son "chum";

ne pas oser remettre un gars à sa place lorsqu'il

fait des remarques

grossières sur les femmes, sur leur corps;

se sentir mal à l'aise quand un gars veut t'embrasser et

ne pas oser

t'opposer pour ne pas paraître "niaiseuse" ou ne pas oser

t'opposer

par gêne;

vouloir embrasser un gars mais ne pas oser le faire;

avoir peur de passer pour une fille qui "marche";

avoir seulement le goût de marques d'affection et de

tendresse et ne

pas être capable de dire non à un gars qui veut que le

rapprochement

aille plus loin.

accepter une claque de son frère ou son "chum".

EXERCICE DE RÉFLEXIONPOUR LES GARÇONS

ANNEXE XI

Est-ce que les situations suivantes correspondent à une

réalité vécue par

toi ou par un ou des garçons que tu connais ?

Relativement aux rapports affectifs

filles-garçons:

se poser des tas de questions sur soi parce que les filles ne

s'inté

ressent pas à soi "ne pas pogner";

être gêné de parler àune fille qui nous

plaît;

laisser entendre à une fille qu'on l'appellera pour

sortir et ne pas

le faire;

prendre régulièrement l'initiative de choisir le

lieu de sortie avec

sa "blonde";

se retrouver avec un groupe de gars et tenir des propos

désobligeants

à l'égard des filles et en rire, alors que seul, on

n'oserait pas;

se moquer d'un gars qui éprouve de la gêne avec les

filles;

masquer sa gêne et commettre des maladresses envers les

filles;

accorder priorité à une sortie entre gars

plutôt que d'accepter une

invitation d'une fille;

ne pas tolérer que la fille refuse de se faire

"minoucher" durant une

soirée où elle est fatiguée;

embrasser une fille sans tenir compte de la gêne ou de

l'embarras

qu'elle éprouve;

ne pas être l'initiateur d'un baiser avec une fille;

traiter de "niaiseuse" une fille lorsqu'ils vont penser

qu'elle

accepte toute avance sexuelle;

se surprendre qu'une fille veuille limiter le rapprochement

à des

marques d'affection et de tendresse;

avoir peur de passer pour un "niaiseux" parce que tu n'as pas

encore

fait des avances sexuelles à une fille;

mépriser verbalement sa "chum" ou sa soeur;

appeler sa "chum" sa fille.

OBJECTIFS

Analyser les rôles dans ma famille

et les valeurs qu'elles sous-tendent.

Assumer mes valeurs individuelles dans

mes relations avec ma famille.

ACTIVITES:

4.10.1 Mise en train durant le lunch telle que

prévue

dans le profil type

L'animatrice explique la notion de règles

familiales selon la note théorique proposée

(voir l'annexe XIII, page 48).

4.10.2 Activité principale - Jeu de rôles

Objectif:

Identifier différentes règles implicites

ou explicites dans une famille.

Méthodologie :

L'animatrice divise le groupe en deux

avec les consignes suivantes:

- un des groupes devient des parents et

l'autre représente des jeunes adoles

cents, et ils devront chacun de leur

côté établir une liste de règles

familiales.

Durée:

- En plénière, chaque groupe énonce leur

résultats et l'animatrice les transcrit

au tableau en 2 colonnes.

25 minutes

4.10.3 Boucler l'activité

A partir deslistes fournies, l'animatrice amène

les jeunes àreconnaître, à nommer les valeurs

qui

sous-tendentces règles.

Ex.: santé,sécurité, liberté.

Suggérer de poursuivre la réflexion dans le

journal

de bord à partir des questions suivantes:

Qui fait les règlements ?

Est-ce que ces règlements me conviennent ?

Sinon, comment j'assume le choix de mes

valeurs à travers les règles de ma famille ?

Durée: 10 minutes

annexexii

NOTE THEORIQUE SUR LA NOTION DE

RÈGLESFAMILIALES

selon "L'éducation sexuelle en fanille" par

Pierre-Yves Boily, éditions

Anne Sigier, p. 31-32-33

Les règles familiales indiquent comment chaque membre

peut

remplir ses rôles. Les règles répondent à la

question "Qu'est-ce qui est

permis ? Qu'est-ce qui est défendu ?" Certaines règles

sont rigides; il

n'y a pas de "passe-droit". Si un membre les enfreint, il

s'attire des

reproches de toute la famille. D'autres règles sont souples;

elles

s'appliquent plus ou moins compte tenu des circonstances. Enfin

d'autres

règles sont spontanées et s'appliquent dans une

situation particulière.

Un phénomène demeure constant cependant: plus la vie

familiale est

difficile, plus les règles sont rigides. Les règles,

comme les rôles, ne

sont pas toujours explicites, verbalisées, mais tous les

membres d'une

famille les connaissent. Voici quelques exemples de règles

familiales:

- chacun peut exprimer son agressivité;

les baisers se font le soir ou avant de

partir;

- chacun décide de sa chevelure et de ses

vêtements;

les drames sur les sorties commencent après 23 heures;

la TV est fermée lorsqu'on présente des films

violents;

- chacun peut se promener nu dans la maison;

les portes de chambre restent fermées;

- la porte de la toilette doit être barrée;

les questions sexuelles ne sont pas abordables durant les

repas;

- la chambre des parents est interdite aux enfants;

il ne faut pas se moucher à la table;

- quand les parents parlent, il faut les écouter sans

inter

venir.

Chaque famille a ses règles sous forme d'habitudes, de

coutumes,

de façons de faire. Les difficultés surviennent lorsque

les règles ne

correspondent plus au vécu familial, ou lorsqu'un membre,

à cause de son

vécu personnel, conteste ouvertement une règle. Les

règles existent pour

obtenir une certaine harmonie familiale, mais toutes les

règles peuvent

être changées et certaines sont plus faciles à

changer que d'autres.

OBJECTIFS - Vérifier le réalisme d'agir

selon des

valeurs, attitudes, comportements

novateurs, dans lesquels ils se recon

naissent .

Vérifier "le moi dans la gang".

ACTIVITES:

4.11.1 Mise en train durant le lunch, telle que prévue

dans le

profil type

4.11.2 Activité principale - L'improvisation en

comparé

Objectif: Expérimenter les stéréotypes

sexistes et

non-sexistes véhiculés dans les groupes

de jeunes.

Méthodologie:

- Diviser le groupe en deux.

- Donner comme consigne au 1er groupe

d'improviser 5 minutes sur le thème

suivant:

. Ma gang qui véhicule des stéréotypes

sexistes.

Laissez 1 minute de préparation au

groupe.

- Donner comme consigne au 2e groupe

d'improviser 5 minutes sur le thème

suivant:

- Ma gang qui véhicule des stéréotypes

non-sexistes.

Laissez 1 minute de préparation au groupe.

Durée: 12 minutes.

4.11.3 Boucler l'activité

L'animatrice interroge le groupe numéro 1, sur ce

qu'il

a vécu (5 min) et ensuite, le groupe numéro 2 (5

min).

L'animatrice, à partir des réflexions, fait cheminer

le

groupe par rapport à l'objectif du thème.

Durée: 10 minutes.

Préparation à la 12e rencontre.

Prendre le questionnaire sur la sensibilisation au

sexisme,

(voir l'annexe I, page 11), à rapporter à la prochaine

rencontre,

une fois complété.

Apporter ciseaux, colle, ruban adhésif; l'école

fournira les grands

cartons de couleur et les crayons de feutre.

OBJECTIFS - Réaliser une synthèse des

apprentissages

de la session et exprimer les changements

souhaités s'il y a lieu.

Susciter l'intérêt de continuer au 2e

bloc de rencontres.

ACTIVITES:

4.12.1 Mise en train telle que prévue dans le profil

type

4.12.2 Activité principale - Création collective

- collage

Objectif: Vérifier si les jeunes se sont

appropriés le thème global de la session:

"Les jeunes, pas pareils mais égaux".

Matériel: Grands cartons de couleur, punaises,

crayons feutres, colle, ruban adhésif,

ciseaux, différentes revues.

Méthodologie:

En sous-groupe de 3 jeunes, chaque sous

groupe crée un collage à partir du

matériel disponible en exploitant le

thème principal:

"Les jeunes, pas pareils mais égaux".

Durée: 20 minutes

Retour en grand groupe. Chaque sous

groupe présente son collage.

Durée: 10 minutes.

4.12.3 Boucler l'activité

1. Présentation du thème global et du programme

d'activités pour le 2e bloc de rencontres.

2. Evaluation de la session: compléter le

questionnaire "évaluation de la session"

(voir l'annexe XIII, page 54).

Durée: 10 minutes.

4.12.4 Echange de souhaits de Joyeuses Fêtes et de

Bonnes

Vacances

5.1 Evaluationde la session

THEME GLOBAL: LES JEUNES, PAS PAREILS MAIS EGAUX.

Directives: Veuillez encercler le chiffre approprié.

- très satisfaisant

- satisfaisant

- + ou - satisfaisant

- insatisfaisant

- très insatisfaisant

RAPPEL DES THEMES ET ACTIVITES

- Connais, connais-pas

- J'appartiens à un groupe

- Notre groupe

- Moi, là-dedans

- Hier, qu'est-ce que j'étais?

- Aujourd'hui, qu'est-ce

que je suis ?

- Demain, qu'est-ce que

je serai ?

- Moi et les autres

- Moi et ma ou mon "chum"

- Moi et ma famille

- Ma gang

- J'assume ma différence,

ma spécificité

Jeu de cartes

La table octogonale

Création collective

Identification des besoins

Place au théâtre

Pôles de ma personnalité

Apprentissage des rôles

Jeux des valeurs

La vie n'est pas un roman

Harlequin

Jeu de rôles

Improvisation

Création collective

LE CONTENU

Les thèmes abordés et les activités

proposées

étaient adéquats et pertinents de

façon:

12345

Laquelle j'ai le plus aimée numéro:

________________

Laquelle j'ai le moins aimée numéro:

________________

Cette session a répondu à mes attentes d'une

façon: 12345

Commentaires : _______________________________________

Climat, processus

Ma participation et mon implication personnelle étaient:

12345

Commentaires : __________________________

La participation et l'implication des membres 12345

du groupe étaient:

Commentaires: __________________________

Les échanges se sont faits dans un climat: 12345

Commentaires : __________________________

L'animation

La manière dont les rencontres étaient animées

était: 12345

Commentaires : __________________________

L'animatrice, au niveau de ses connaissances, de sa

facilité à les transmettre et son dynamisme dans le

groupe était:

Commentaires : __________________________

__________________________________________________ Merci

beaucoup 1

Le journal de bord est un cahier personnel dans lequel

j'inscris

mes sentiments, mes émotions, mes inquiétudes et mes

réflexions

après chaque rencontre. Il n'est pas nécessaire que ce

soit

long; parfois une réflexion et une pensée suffisent

à démontrer

ce que j'ai ressenti par rapport à une des activités,

ou par

rapport aux relations avec les autres. Cela peut aussi

devenir

un outil utile à ma croissance personnelle dont le contenu

peut

être partagé avec les autres, si la personne le

désire.

C'est une excellente habitude à prendre à l'occasion

de diverses

activités de la vie courante, car le journal personnel

permet de

rester en contact avec soi, de s'intérioriser et aide à

se

connaître.

Il est bien entendu que l'animatrice ne fait que suggérer

cette

façon et que cela demeure un choix personnel.

Boily, Pierre-Yves, L'éducation sexuelle en

famille. Québec, Anne

Sigier, 1984.

Gauthier, Gaston, Le counseling de groupe. Québec,

P.U.Q., 1984.

Pelletier, Denis, Bujold, Raymonde et Coll., Pour une

approche

éducative en orientation. Québec, Gaétan

Morin, 1984.

Rogers, Carl R., Les groupes de rencontre. Paris Ounod,

1973.

St-Arnault, Yves, Les petits groupes. Québec, C.I.M.,

1978.

St-Arnault, Yves, La personne humaine. Québec,

C.I.M., 1974.

Documents: "La jeunesse", cahier pédagogique,

Québec, Communication

C.E.Q., juin 1985.

"Pour créer de nouveaux rapports femmes-hommes",

Cahier

pédagogique, Québec, Communication C.E.Q., février

1981.

"Famille et sexualité", guide de l'animateur,

Fédération

de la famille de Québec.

|