Barrières |

Pistes |

1. Non-reconnaissance de l'analphabétisme au QuébecPlusieurs intervenantes et intervenants sociaux admettent difficilement l'existence de l'analphabétisme au Québec et le fait que ce problème de société affecte une couche importante de la population.

|

1. Prévenir l'analphabétismeTous les secteurs de la société devraient se concerter et favoriser de bonnes conditions d'apprentissage pour les enfants et les adultes. |

2. Absence de responsabilité socialeLe discours sur l'analphabétisme en fait un problème individuel plutôt qu'un problème social. Actuellement, les campagnes de sensibilisation interpellent les adultes qui ont des difficultés en lecture, écriture ou calcul sans responsabiliser l'ensemble des institutions sociales.

|

2. Lutter contre la pauvretéLes organismes qui veulent combattre l'analphabétisme devraient également mener la lutte à la pauvreté. Le type de développement économique actuellement privilégié, qui engendre la pauvreté et contribue à faire augmenter le taux d'analphabétisme, doit être réévalué. |

3. Augmentation des abandons scolairesLes approches privilégiées à l'école sont celles qui correspondent aux valeurs et au vécu des classes moyennes. Les conditions de vie des élèves de milieux défavorisés contribuent à les mettre en situation d'échec scolaire. Les seuils de réussite scolaire ont été haussés récemment, sans aucune mesure compensatoire pour éviter les abandons scolaires. |

3. S'adapter aux besoins des milieux défavorisésLe ministère de l'Éducation, en concertation avec les autres ministères, devrait relancer les programmes destinés aux milieux défavorisés.

|

4. Dévalorisation de la culture oraleLa société québécoise n'accorde pas beaucoup de valeur aux modes oraux de transmission de connaissances (exemple : chansons, danse, etc.). Ces moyens de communication font moins sérieux. |

4. Développer des services à la petite enfanceUn plus grand nombre de services à la petite enfance devraient être offerts, afin d'éviter dès les premières années du primaire des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. |

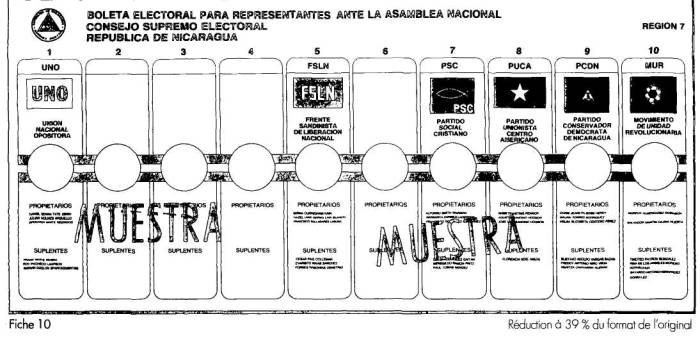

5. Absence de pouvoir des personnes analphabètesLes personnes analphabètes ont rarement du pouvoir ailleurs que dans leur vie privée. Et encore! Il est difficile pour elles de se convaincre que leur participation servira à quelque chose dans une activité où on ne tient pas compte de leur réalité. C'est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'exercer son droit de vote. |

5. Sensibiliser le publicLes organismes de tous les secteurs de la société doivent développer, de façon concertée, des moyens pour sensibiliser le public aux réalités des personnes analphabètes et à la responsabilité de la société face à l'analphabétisme. |

6. Absence de crédibilitéL'opinion des adultes qui possèdent un vocabulaire limité ou qui n'ont pas structuré leur pensée par l'écrit est rarement valorisée. Il faut maîtriser une certaine façon de parler pour être crédible auprès de plusieurs institutions et organismes. |

6. Planifier les actions dans les organismesTous les organismes, institutions et entreprises devraient établir un plan d'action pour participer, dans leurs domaines respectifs, à la lutte contre l'analphabétisme et aider les personnes analphabètes à exercer leurs droits. |

7. Exclusion des parents analphabètesL'école ne travaille pas autant qu'elle le devrait avec les familles où il y a plus de risques que l'enfant devienne analphabète. Les parents analphabètes sont souvent exclus du projet éducatif de l'école où étudient leurs enfants. |

7. Soutenir l'engagement dans la communautéLes établissements publics, les groupes communautaires, les syndicats et tous les organismes concernés devraient offrir aux personnes analphabètes qui veulent s'engager dans leur communauté, le soutien nécessaire pour suivre les discussions. Il faudrait adopter des modes de fonctionnement dans lesquels ces personnes peuvent évoluer sans difficultés. |

8. Des connaissances de base prises pour acquisDans les médias ou dans toute forme de communication publique, on donne souvent une information sans la situer dans son contexte. |

8. Encourager l'utilisation du droit de voteLes lois électorales devraient être modifiées de manière à ce que les personnes analphabètes puissent occuper la place qui leur revient dans le processus électoral et exercer leur droit de vote. |

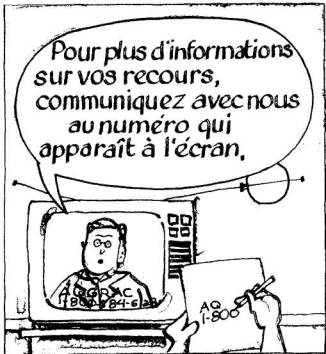

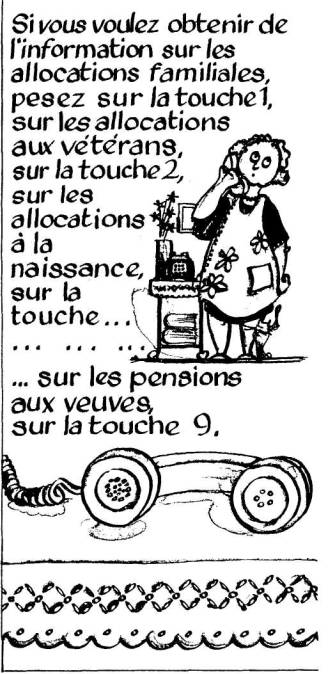

9. Nouvelles technologies du téléphoneDe nouvelles pratiques téléphoniques, comme les numéros sans frais 1-800, la sélection automatique d'informations, sont apparues depuis quelques années. On prend pour acquis que tout le monde sait s'en servir. |

9. Collaborer avec les parents analphabètesLa Centrale de l'enseignement du Québec et les autres organismes représentant le personnel scolaire devraient sensibiliser leurs membres à l'importance du travail conjoint avec les parents et les outiller en ce sens. Les commissions scolaires pourraient mettre sur pied des programmes permettant aux parents de développer leur confiance en soi et leur capacité d'aider leur enfant. |

10. Culture des intervenantsLes intervenantes et les intervenants appartiennent souvent à des classes sociales différentes de la clientèle à qui ils s'adressent. Ils peuvent avoir de la difficulté à parler ou à écrire dans un langage accessible, à donner des exemples du quotidien, etc. |

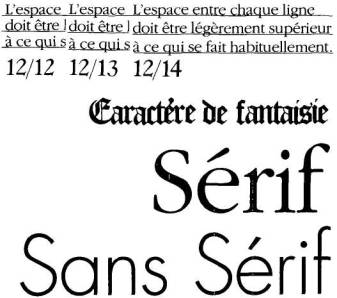

10. Repenser les moyens de communicationL'ensemble des secteurs de la société devraient réévaluer l'importance accordée à l'écrit dans leurs communications publiques ou dans leurs rapports avec leur clientèle. Il faudrait privilégier les communications en langage de tous les jours, avec le recours régulier aux moyens audiovisuels. Les imprimés devraient être agréables à lire, rédigés et mis en page dans le but d'être compris par les personnes peu scolarisées. |

11. Prédominance de l'écritL'écrit est utilisé de façon presque exclusive par un bon nombre d'organismes, dans leurs communications avec leurs membres ou avec leur clientèle. |

11. Collaboration entre les différents secteursLes organismes publics de services devraient se référer de façon plus régulière aux groupes populaires et communautaires pour transmettre de l'information aux adultes analphabètes. |

12. Coûts des modes de communicationL'écrit constitue encore la façon de communiquer à distance la plus économique. La production audiovisuelle exige un appareillage plus sophistiqué. |

12. Rendre les médias écrits plus accessiblesLes directions des médias, quotidiens, journaux communautaires, bulletins syndicaux, devraient réserver une ou des pages à des articles s'a dressant à des lectrices et lecteurs débutants. On pourrait même créer un journal s'adressant spécifiquement aux adultes qui commencent à lire. |

13. Utilisation d'un langage spécialiséChaque domaine d'intervention sociale développe son vocabulaire. Certains mots ne veulent pas dire la même chose d'un domaine à l'autre. Plusieurs documents sont rédigés en des termes spécialisés. Les rédactrices et les rédacteurs doivent dire beaucoup de choses en peu de mots. Dans certains groupes, on utilise un langage complexe et recherché pour être pris au sérieux. |

Débat Droit à l'information. Marie Leahey, secrétaire d'atelier. |

14. Rythme de l'informationLes journalistes disposent de quelques heures seulement pour rédiger un article. Les médias électroniques diffusent de l'information en capsules de quelques secondes. On manque souvent de temps pour vulgariser l'information. |

13. Former les intervenantsLes responsables du perfectionnement du personnel devraient mettre à la disposition des intervenantes et intervenants sociaux, salariés et bénévoles, une formation sur la réalité des personnes analphabètes et les moyens pratiques de répondre à leurs besoins.

|

15. Choix des nouvellesLes médias choisissent souvent des nouvelles en fonction d'un parti-pris sensationnaliste. On ne privilégie pas des nouvelles susceptibles d'aider les gens dans leur vie quotidienne. On ne parlera pas de la réforme d'une loi si elle n'a pas fait l'objet de contestation. Les médias ne veulent pas être accusés de travaillerpour le gouvernement. |

14. Adopter une politique de plein emploiLe gouvernement québécois devrait adopter une politique de plein emploi qui tienne compte des besoins particuliers des adultes analphabètes. |

16. Surabondance de dépliantsLa quantité de dépliants et d'annonces de toutes sortes rend difficile la sélection de l'information utile. |

15. Revoir les exigencesLes employeurs, en collaboration avec les organismes représentant les travailleuses et les travailleurs, devraient réviser les exigences scolaires d'accès aux emplois en tenant compte des acquis fonctionnels des individus. |

17. Complexité des démarchesLes règles à suivre pour obtenir un service sont souvent complexes. Les gens doivent souvent s'adresser à plusieurs personnes avant d'arriver à celle qui pourra leur fournir l'information désirée. |

16. Développer la reconnaissance des compétencesLes organismes responsables de l'attestation de compétences (ex. : Commission de formation professionnelle) devraient annoncer leurs services auprès des personnes analphabètes et répondre aux besoins particuliers de cette clientèle. |

18. Appellation des servicesLa dénomination sociale de nombreux organismes ne rend pas compte des services qu'ils offrent. Les mots utilisés sont difficiles ou abstraits. |

17. Développer des programmes d'intégration à l'emploiLe gouvernement québécois devrait encourager des organismes du milieu à mettre sur pied des programmes d'intégration à l'emploi pour les personnes analphabètes. Ces personnes pourraient y poursuivre une démarche d'alphabétisation et d'orientation professionnelle ainsi que des stages en entreprise. |

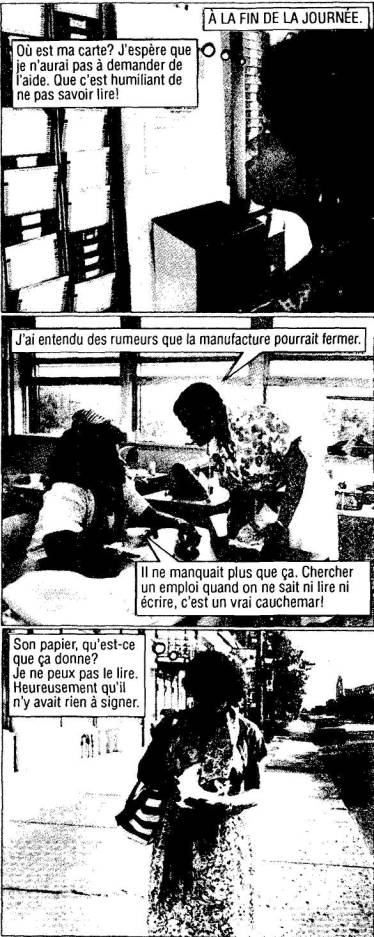

19. Formulaires comme porte d'entréePour obtenir un service, il faut la plupart du temps faire une demande écrite. Les formulaires sont souvent difficiles à comprendre. |

18. Développer des programmes d'accès à l'égalitéLe gouvernement devrait instaurer un programme d'accès à l'égalité pour les personnes analphabètes : identifier des postes où la lecture, l'écriture ou le calcul ne sont pas nécessaires, inciter les entreprises à embaucher des personnes analphabètes à ces postes. Il faudrait assortir le programme de mesures incitatives à l'alphabétisation. |

20. Plaintes écritesLa plupart des organismes exigent qu'une plainte soit écrite pour être étudiée. |

19. Développer la concertation avec les personnes analphabètesLes partenaires impliqués dans les dossiers du travail devraient inviter les personnes analphabètes à participer à la recherche de solutions. La formation d'une association représentative des personnes analphabètes devrait être encouragée. |

21. Politiques d'accueil et contraintes administrativesLes utilisatrices et utilisateurs de services sont considérés comme des numéros, des statistiques administratives. Les personnes occupant des postes d'accueil sont soumises à des exigences de rendement et ont peu accès à des programmes de formation. |

20. Mettre en place des mesures de congé-éducationLes organismes impliqués dans le monde du travail devraient développer des mesures de congé-éducation, permettant aux gens de continuer à percevoir leur salaire tout en s'alphabétisant. |

22. Tout passe par l'écritL'accès à l'emploi passe par l'écrit : les offres d'emploi sont écrites, on doit adresser les demandes d'emploi par écrit. Le curriculum vitae a l'avantage de se préparer à l'avance contrairement aux formulaires qu'il faut remplir sur place. Mais il est rare qu'il soit accepté quand il s'agit de postes que pourraient exercer les personnes moins scolarisées. |

21. Favoriser l'alphabétisation en milieu de travailL'ensemble des partenaires devraient faire en sorte que les ressources en formation professionnelle (ex. : crédits d'impôt aux entreprises) puissent être utilisées pour de l'alphabétisation en milieu de travail. Les conventions collectives devraient prévoir des mesures favorisant l'alphabétisation. |

23. Taux de chômageLe fort taux de chômage incite les employeurs à exiger des diplômes même si ceux-ci ont peu de rapport direct avec l'emploi et ce, pour éliminer des candidatures.

|

22. Aider les gens à s'alphabétiserII faudrait que tous les centres Travail-Québec reconnaissent aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale, qui s'alphabétisent dans les groupes populaires, le droit de bénéficier des mêmes mesures de soutien que celles qui s'alphabétisent dans les commissions scolaires. Les personnes en chômage devraient pouvoir suivre une formation en alphabétisation sans être pénalisées. |

24. Exigences de diplômesEn 1990, il n'existe presque plus d'emploi pour lequel on n'exige pas un Secondaire V. Pour avoir accès à la formation professionnelle, il faut souvent avoir un diplôme de Secondaire III, IV ou V. |

23. Investir directement en alphabétisationLes gouvernements devraient dégager des sommes pour le financement des groupes populaires et des programmes de formation de base dans les commissions scolaires. Ils devraient également encourager l'alphabétisation en milieu de travail. Il faudrait prévoir pour les adultes qui s'alphabétisent un soutien financier direct (ex. : gardiennage, aide au transport). |

25. Changement d'exigencesJusqu'à maintenant, plusieurs types d'emploi exigeaient de la force et de l'endurance physique. La connaissance de l'écriture n'était pas valorisée. Aujourd'hui, avec les changements technologiques, les exigences changent sans qu'on donne le temps aux individus de se former.

|

24. Adopter une politique gouvernementale en alphabétisationLe gouvernement du Québec devrait adopter une politique d'ensemble sur l'alphabétisation, assortie de mesures financières de soutien. |

26. Nouvelles technologiesPresque toutes les nouvelles technologies sont basées sur l'utilisation de codes écrits et marginalisent les personnes analphabètes. |

25. Favoriser la concertation entre les intervenantes et les intervenants en alphabétisationLes organismes d'alphabétisation, les commissions scolaires et les groupes populaires devraient assurer une coordination de leurs actions et favoriser les échanges et la collaboration. |

27. Renvoi d'employés analphabètesLes gens craignent de perdre leur emploi s'ils admettent qu'ils ont des difficultés à lire, écrire ou calculer. Il arrive que des employeurs qui découvrent qu'un employé ne sait pas lire ou écrire, surtout s'il n'est pas syndiqué, utilisent ce motif pour justifier un licenciement. |

Des pratiques qui favorisent déjà l'exercice des droits des personnes analphabètes

Des activités ont été mises sur pied en collaboration avec la Commission scolaire régionale de Chambly. Quarante et un employés ayant en moyenne 15 années d'ancienneté se sont inscrits, sur une base volontaire, àune formation d'appoint en français et en mathématiques. La formation s'est déroulée sur les lieux de travail selon des horaires adaptés au roulement du personnel en place.

|

28. Autres responsabilitésS'alphabétiser tout en assumant ses autres responsabilités (ex. : travail, famille) n'est pas chose facile. Ces activités peuvent avoir pour effet d'allonger la durée de la démarche d'alphabétisation. |

|

29. Pressions de l'entourageEntreprendre une démarche d'alphabétisation, c'est avouer qu'on a des difficultés alors qu'on pouvait souvent s'arranger pour qu'elles passent inaperçues. La réaction de la famille, celle des collègues de travail ou de l'employeur créent souvent des pressions supplémentaires. |

|

30. Choix du lieu d'alphabétisationPlusieurs bureaux des centres Travail-Québec ne reconnaissent pas aux adultes bénéficiaires d'aide sociale la possibilité de recevoir l'aide financière additionnelle s'ils s'alphabétisent dans des groupes populaires. Dans plusieurs régions encore, seuls les cours des commissions scolaires sont reconnus. |

|

31. Une vision limitée des lieux d'apprentissageLa société survalorise les acquis scolaires au détriment des apprentissages réalisés ailleurs qu'à l'école. Elle ne reconnaît pas le rôle que peuvent jouer des milieux non scolaires, comme les médias, dans les apprentissages en lecture et en écriture. |

|

32. Conditions difficilesLe nombre d'adultes est souvent trop élevé dans les classes d'alphabétisation des commissions scolaires. Des coupures de financement ont entraîné une diminution des services de support et d'encadrement des adultes. Ceux-ci doivent terminer leur démarche d'alphabétisation dans une limite de 2 000 heures.

|

|

33. Financement de l'alphabétisation populaireLe sous-financement de l'alphabétisation populaire oblige des groupes à diminuer leurs services. |

4. Conférences

Un phénomène abstrait pour les journalistes

Trois premières conférences ont été prononcées par Claire Bonenfant, Anne-Marie Dussault et Michel Tremblay, au moment de la soirée d'ouverture. Une autre conférence, donnée par une intervenante en alphabétisation, Marjorie Villefranche, a eu lieu le samedi midi.

Une image vaut mille mots, c'est devenu un cliché. Faites le test avec dix personnes, mettez l'image à la télévision et coupez le son. Demandez aux gens de vous raconter ce qu'ils ont compris. Vous allez avoir dix histoires différentes. Même si on est à la télévision, il faut des mots. Il faut des mots compréhensibles, qui soient accessibles, qui soient dans une langue simple, dépouillée. Je ne suis pas sûre que, comme journalistes, on prenne le temps de parler la langue qui est comprise par la population.

Les politiques d'apartheid séparent des sociétés à partir de la couleur des personnes. Nous, on a des grands pans de notre société qui sont séparés parce que des gens ne savent pas lire et écrire, et je trouve ça dramatique.

Ce n 'est pas en éliminant l'écrit pour informer le public qu'on va nécessairement évoluer.

Anne-Marie Dussault est animatrice et journaliste à l'émission Le Point de la télévision de Radio-Canada. Elle s'est fait connaître comme journaliste d'enquête par l'émission Contrechamp à Québec.

Les artisans de l'information sont peu sensibilisés au problème de l'analphabétisme au Québec », affirme Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice à Radio-Canada. Ainsi, sur la trentaine de collègues à qui elle a posé la question, seuls quelques-uns se souvenaient que 1990 était l'Année internationale de l'alphabétisation!

L'animatrice du Point a avoué s'être peu intéressée au phénomène de l'analphabétisme au Québec... jusqu'au moment où elle a été invitée au forum. Elle a alors entrepris une courte recherche au centre de documentation de Radio-Canada. Cette recherche lui a fait découvrir que seulement 100 minutes, radio et télévision, avaient été diffusées sur le thème de l'analphabétisme et de l'alphabétisation à Radio-Canada depuis les cinq dernières années ! La nouvelle qui a suscité le plus grand nombre de reportages est... l'annonce de l'Année internationale de l'alphabétisation !

Selon Anne-Marie Dussault, le phénomène de l'analphabétisme reste très abstrait pour les journalistes. La façon de rendre l'information accessible aux personnes analphabètes est une préoccupation totalement absente, tout simplement parce qu'on ne pense pas que des milliers de personnes au Québec ont des difficultés à lire, écrire ou compter.

La journaliste a présenté certains de ses choix professionnels qui ont pu aider des personnes moins scolarisées à suivre ses reportages. « À l'émission Contrechamp, je n'utilisais jamais de mots incompréhensibles, des mots de spécialistes. Ce n'est pas le but de l'information de faire une émission par des journalistes pour des journalistes, par des profs d'université pour des profs d'université. »

Selon elle, il est possible de faire de l'information accessible sans tomber pour autant dans l'information spectacle ou l'information sensationnaliste. « Il ne faut pas créer deux classes d'information, où l'information dite sérieuse n'est pas accessible, à cause du langage ou de la façon dont les médias abordent les sujets. Les analphabètes du Québec ont droit de savoir pourquoi George Bush envoie cent milles hommes de troupe (dans le Golfe Persique) et si le Canada va entrer en guerre. »

Anne-Marie Dussault s'est engagée devant les quelque deux cents participantes et participants à ne plus être une inconditionnelle du sous-titrage.

« Si on veut atteindre nos objectifs, on ne peut tolérer qu'un million trois cent mille Québécois n'aient pas accès à ce qui est diffusé à la télévision. »

Alain Mireault, de Montréal, a confirmé l'importance du doublage en information. « J'ai de la misère à lire et à écrire. Mon information, a-t-il dit, je la prends au Point, je la prends à des émissions semblables. Hier soir, c'était sur le nucléaire, il y avait de très bons témoignages sauf qu'un moment donné, c'était écrit en bas. Le commencement était très intéressant... »

Le mouvement des femmes doit appuyer les groupes d'alphabétisation

Donat lisait son missel à l'envers, mademoiselle Adéla ne savait pas compter et elle nous vendait ses poireaux 50 cents et «pour vous ce sera trois pour deux piastres ! »

Dans les années 50, c 'étaient surtout les hommes qui manquaient « d'instruction », comme on disait à l'époque. Les filles, elles, bénéficiaient de la présence des couvents de religieuses. On retirait les garçons de l'école pour aider sur la ferme, pas plus tard qu 'à la 4e ou la 5e année, l'école n'étant pas obligatoire.

Être analphabète pour une femme, c'est être encore plus dépendante, plus isolée, en marge de la vie de son mari, de ses enfants.

Claire Bonenfant a été présidente du Conseil du statut de la femme (CSF) de 1978 à 1984. Elle est aujourd'hui consultante en équité en emploi et vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ).

Selon Claire Bonenfant, le mouvement des femmes est aujourd'hui conscient que des milliers de Québécoises ne savent pas suffisamment lire, écrire ou compter pour être autonomes. Ce mouvement doit maintenant appuyer les groupes d'alphabétisation dans leurs revendications auprès du gouvernement.

Mais il doit faire plus, affirme celle qui est aujourd'hui consultante en équité en emploi et viceprésidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ).

La conférencière croit que les groupes de défense des droits, comme la FFQ et les groupes de services, doivent s'interroger sur l'accessibilité de leurs communications. « Peut-être, dit-elle, trouveronsnous là une des raisons qui expliquent les difficultés qu'éprouvent bien des groupes à susciter la mobilisation. »

Les organismes doivent se montrer attentifs aux difficultés rencontrées par une partie importante des personnes qu'ils représentent. « Qui dira les angoisses et souvent les démissions de celles qui ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, devant la lourdeur des procédures? Défense des droits, formulation des plaintes, risquent fort d'être le privilège des mieux nantis de notre système », admet Claire Bonenfant.

Elle rappelle que l'analphabétisme était une réalité encore méconnue au Québec il y a une dizaine d'années. Claire Bonenfant, alors présidente du Conseil du statut de la femme (CSF), ne se souvient pas que cet organisme ait traité du dossier durant les six années qu'a duré son mandat.

Le rapport Pour les Québécoises : égalité et indépendance publié en 1978, contient plus de 300 recommandations adressées au gouvernement, aux intervenantes et intervenants de tous les secteurs de la société. Claire Bonenfant raconte avoir passé au crible ce rapport qu'elle considère comme sa bible. Elle n'y a rien trouvé qui touche les besoins des femmes analphabètes. « Tout était prévu pour les femmes et les jeunes filles, depuis le doctorat jusqu'aux métiers non traditionnels. Mais on ne s'est pas préoccupé de savoir si elles savaient lire, écrire et compter... »

Pourtant, l'analphabétisme des femmes existait à cette époque de notre histoire, comme il existe toujours. Claire Bonenfant admet que jusqu'en 1983, la dernière année de son mandat à la présidence du CSF, l'analphabétisme était considéré comme un problème propre au tiers-monde. « Heureusement, dit-elle, le mouvement communautaire, les groupes populaires nous ont invitées un jour à regarder dans notre propre cour. »

Hommage aux adultes qui apprennent à lire et écrire

L'auteur des célèbres Chroniques du Plateau Mont-Royal ne s'était jamais demandé, avant ce soir du 9 novembre, si ses personnages savaient lire, écrire ou compter ou s'ils maîtrisaient suffisamment ces trois habiletés pour être autonomes. Il n'a pas voulu, non plus, se demander avec le recul si l'un ou l'autre de ses personnages pouvait être analphabète.

Élevé dans une famille où les livres avaient une grande place, Michel Tremblay admet qu'il a été privilégié. «Je ne me suis pas posé la question jusqu'à maintenant, probablement parce que j'ai évolué dans une famille qui avait la curiosité de la lecture, de l'écrit, même si c'étaient des gens qui n'étaient pas allés à l'école. »

L'écrivain a rendu hommage aux adultes qui ont la détermination d'apprendre à lire et à écrire. Son père, croit-il, a lui aussi appris à lire lorsqu'il était jeune adulte. Ce dernier avait dû quitter l'école en 4e année.

Passionné de la langue et de la littérature, il a regretté que des gens fassent le choix de ne pas lire ou écrire. Lorsqu'il avait 18 ans et qu'il étudiait en imprimerie, il se souvient des protestations des trois quarts de la classe contre l'existence des cours de français. « Ces jeunes, a-t-il dit, n'étaient pas intéressés par l'écriture. »

L'auteur des Chroniques du Plateau s'est dit réconforté d'apprendre que son roman La grosse femme d'à côté est enceinte ait suscité, chez des milliers de Québécois, le désir de poursuivre la lecture d'un livre. « Ils n'avaient jamais lu un livre de leur vie. Certains venaient d'apprendre à lire et d'autres qui savaient lire n'avaient jamais eu, jusque là, la curiosité de faire la lecture d'un roman. »

Le joual est né du fait que les femmes voulaient garder le français à la maison et que les hommes, qui étaient obligés de gagner leur vie en anglais dans les industries, ramenaient à la maison des expressions anglaises. La rencontre de l'homme et de la femme, la rencontre de ce que l'homme rapportait à la maison et de ce que la femme voulait garder, c'est-à-dire le français, a donné une langue de tradition orale. Le jouai est une langue orale parce que c'est une langue qui est née, c'est un langage qui est né de la volonté de parler français de gens qui ne savaient ni lire, ni écrire.

Les propos de Michel Tremblay ont provoqué de réactions parmi les gens de la salle. On ne peu pas expliquer l'analphabétisme par une question de choix personnel ou de curiosité, a affïrrné Monique Lortie, de la Commission des droits de la personne.

Michel Tremblay, auteur québécois bien connu, a publié de très nombreuses pièces de théâtre ainsi que plusieurs romans. Il a également écrit pour la télévision et a récemment créé en collaboration l'opéra Nelligan.

L'analphabétisme est un symptôme de la pauvreté

L'analphabétisme, c'est comme une espèce d'héritage que les familles à faibles revenus ont et se repassent, de père en fils », affirme Marjorie Villefranche, conférencière du samedi midi. Selon elle, l'analphabétisme est un symptôme, et non une cause de la pauvreté.

Marjorie Villefranche croit que l'école et la société québécoise dans son ensemble n'ont pu satisfaire les besoins d'une catégorie de citoyennes et de citoyens. « L'école québécoise est conçue pour les classes mieux nanties, affirme-t-elle. Les gens de milieux défavorisés n'ont pas trouvé à l'école ce qui correspond à eux et à ce qu'ils veulent devenir. La société québécoise doit admettre, dans un tout premier temps, qu'il y a des pauvres et qu'ils ne sont pas marginaux. »

Les mesures sociales aujourd'hui en vigueur, tant au fédéral qu'au provincial, sont tellement complexes, ajoute-t-elle, qu'il est difficile, même pour des gens alphabétisés, de savoir comment en bénéficier. De plus, on a toujours l'impression que ces mesures sont prises contre les chômeurs plutôt que contre le chômage, affirme Marjorie Villefranche.

L'analphabétisme : une préoccupation récente

La conférencière rappelle qu'en 1980, lors de la Commission d'étude sur la formation des adultes, la Commission Jean, les groupes populaires ont été les premiers à parler des besoins des personnes analphabètes. « On avait l'impression, à cette époque-là, que même le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires ne faisaient pas de ce dossier une de leurs préoccupations. »

Depuis, explique-t-elle, les entreprises ont commencé à faire des pressions sur le gouvernement afin que des améliorations soient apportées à la formation de la main-d'oeuvre. « Les entreprises exigent des travailleurs de plus en plus instruits. Des travailleurs bien rémunérés, ayant un emploi stable, se rendent compte qu'ils ne répondent plus aux besoins de l'entreprise. Brusquement, ces personnes se découvrent analphabètes. »

Encourager l'autonomie

Selon Marjorie Villefranche, il est difficile dans une société industrialisée comme le Québec d'identifier les adultes qui ont des difficultés importantes en lecture, écriture ou calcul. « Les personnes analphabètes ont toutes sortes de moyens de se faire oublier. Ce qui importe, dit-elle, c'est de modifier nos propres interventions pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible. »

La conférencière croit que les intervenantes et intervenants sociaux ne doivent pas compter sur le fait que plusieurs personnes analphabètes arrivent à contourner certains obstacles reliés à l'écrit (par exemple, le classique «j'ai oublié mes lunettes »). « II faut encourager l'autonomie sociale. C'est une ouverture sur d'autres potentiels. Il faut agir de telle sorte que les personnes analphabètes deviennent, peu à peu, des citoyens conscients des enjeux sociaux et capables d'agir en citoyens responsables », a expliqué la conférencière.

L'intervenante en alphabétisation a invité tous les secteurs de la société, le secteur de l'éducation, les milieux communautaires, les organismes publics et privés de services, les médias, les pouvoirs publics, à intervenir de façon concertée.

Elle a finalement rappelé sa conviction que c'est la responsabilité de l'Etat d'assurer l'éducation de ses citoyennes et de ses citoyens et d'assurer un leadership dans la lutte contre l'analphabétisme. « L'éducation ne doit dans aucun cas être la cible de compressions budgétaires », a-t-elle conclu.

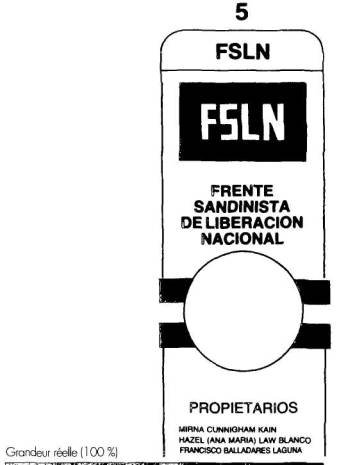

« Lorsqu'un système scolaire réussit avec succès des campagnes d'alphabétisation, c'est parce qu'un projet de société va dans ce sens-là », a soutenu Jean-Claude Tardif, chercheur à la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). Il a donné l'exemple du Nicaragua qui, en 1981, a fait chuter de façon importante le taux d'analphabétisme de la population.

On compte proportionnellement beaucoup moins de personnes analphabètes chez les 16-35 ans. Mais la situation des jeunes reste dramatique. « Ils ont devant eux toute une expérience professionnelle à acquérir sans diplôme, alors que les personnes de 55 ans ont pu avoir des expériences professionnelles sans diplôme », a affirmé Sylvie Roy, intervenante en alphabétisation.

5. Concours des imprimés accessibles!

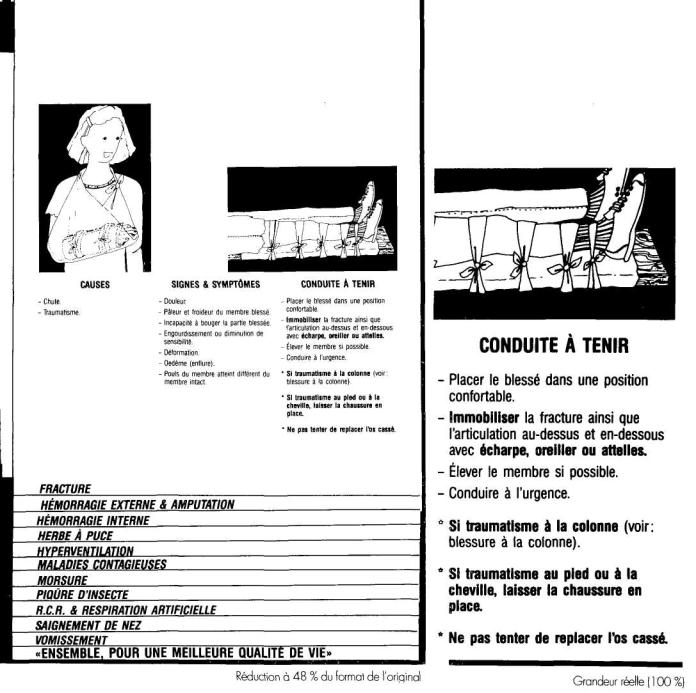

Une action concrète : publier des imprimés accessibles

Remise des certificats d'accessibilité

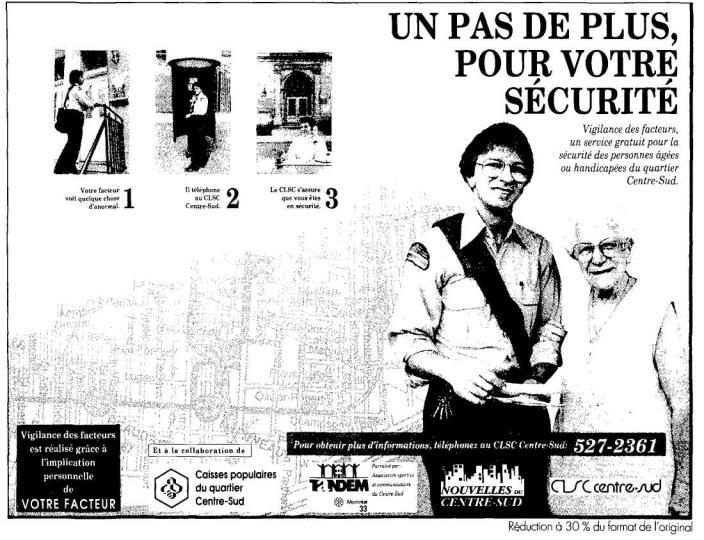

Francine Drouin du CLSC Centre-Sud, Richard Cayer membre du jury et Rosette Côté de la CEQ.

Louise Miller du RGPAQ, Carole Forgues de la CÉCM et Michael McAndrew de l'OPC.

Carole Fuoco de la Commission scolaire Outaouais-Hull, Claude-Sylvie Lemery du quotidien Le Droit et Colette Lacroix de la Magie des lettres.

L'expérience des groupes en alphabétisation montre que les difficultés qu'ont les adultes à comprendre du matériel imprimé d'usage courant ne s'expliquent pas toujours par leurs problèmes en lecture. Le matériel est souvent rédigé et conçu de manière à être compris par des spécialistes en la matière.

Pourtant, si le matériel d'usage courant était plus facile à comprendre, l'ensemble de la population en bénéficierait. Et les adultes en processus d'alphabétisation et ceux qui se sentent plus ou moins à l'aise avec l'écrit seraient encouragés à lire.

Le concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES ! visait à mettre en lumière les efforts réalisés pour rendre accessibles les documents écrits et visuels publiés par les organismes qui s'adressent à la population.

Une vingtaine d'organismes ont participé à ce concours, provenant du milieu communautaire, des médias écrits, des services publics à la population, des syndicats, etc. Les imprimés relatifs à l'annonce de services d'alphabétisation étaient inscrits au concours dans une catégorie hors-compétition.

Dès le lendemain du forum, des organismes comme la Régie du logement, le Protecteur du citoyen, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), préparaient de nouvelles publications en tenant compte des besoins des adultes qui éprouvent des difficultés à lire. L'idée de répéter le concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES!, tout en publicisant plus largement son existence, fait déjà son chemin.

Et les gagnants sont :

Dans la catégorie Dépliant :

Un pas de plus, pour votre sécurité, du CLSC Centre-Sud.

Dans la catégorie Guide d'information :

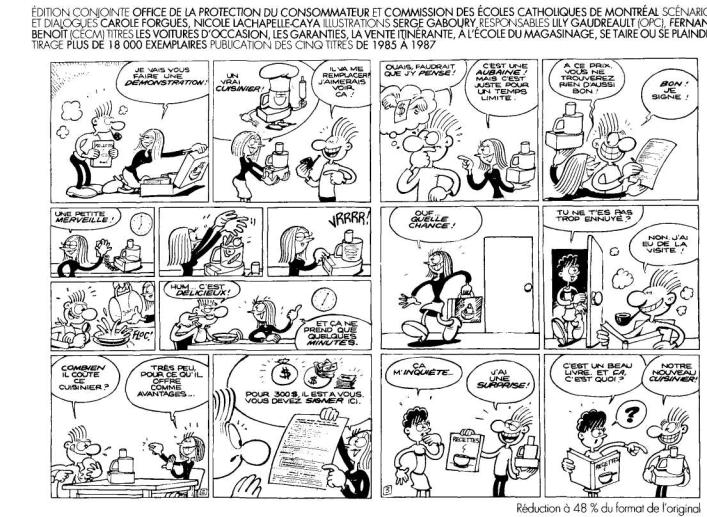

Série de cinq bandes dessinées, de l'Office de la protection du consommateur (OPC) et de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CÉCM).

Dans la catégorie Affiche :

Un pas de plus, pour votre sécurité, du CLSC Centre-Sud.

Dans la catégorie Publication régulière :

Page Lire pour dire du quotidien Le Droit.

Note : On trouvera des informations détaillées sur ces productions dans les fiches pratiques 11,13,14,15, 17 et 18.

6. Forum en images

Bernard Vallée, de l'Institut canadien d'éducation des adultes, a animé avec souplesse et chaleur les activités plénières du forum.

Micheline Bouzigon, du Protecteur du citoyen. « Notre organisme est peu connu des gens qui ont le plus besoin de nous. Notre prochaine campagne d'information devra rejoindre les adultes analphabètes. »

« La sensibilisation des milieux doit se poursuivre même si l'Année internationale de l'alphabétisation est terminée. » Mario Guertin du Comité national des jeunes de la CSN.

Céline Landry du quotidien La Presse, animatrice de l'atelier Médias écrits. « Les quotidiens font déjà des pages destinées aux jeunes lectrices et lecteurs. On pourrait faire la même chose pour des adultes lecteurs débutants. »

Vendredi soir, un peu avant 20 heures.

Une dizaine de volontaires s'affairent à la table d'inscription.

Samedi, 17 heures. Les participantes et les participants, les personnes-ressources et les responsables de l'organisation se retrouvent sur la grande place pour le cocktail DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES !

Conférence de presse du dimanche avant-midi. Maryse Perreault du RGPAQ, Nicole Boily de PICÉA et Micheline Jourdain de la CEQ.

Partie 2 : fiches pratiques

Présentation

L'objectif qui a guidé la création des fiches de cette deuxième partie visait à fournir, à court terme, des outils aux intervenantes et aux intervenants désireux d'agir pour diminuer des obstacles rencontrés par les personnes ayant des difficultés à lire, écrire ou calculer.

Les fiches ont été préparées à l'intention des personnes ayant déjà les connaissances de base dans leur domaine d'intervention. Elles pourront leur servir à titre de perfectionnement, aussi modeste soit-il. Les suggestions pratiques concernent spécifiquement les interventions auprès des adultes ayant des difficultés à lire, écrire ou calculer.

Ces fiches prennent comme point de départ les travaux du concours DES IMPRIMES ACCESSIBLES! et les ateliers pratiques du Forum UNE SOCIÉTÉ SANS BARRIÈRES. Ces ateliers se divisaient en trois catégories différentes : ateliers de formation, ateliers d'exploration et ateliers de présentation.

Certains thèmes d'atelier n'ont pas de fiches. L'atelier sur l'utilisation de la vidéo, par exemple, reposait plutôt sur une expérimentation difficile à décrire dans le cadre de cet ouvrage. La Fiche 1, Sensibilisation, a été créée spécialement pour cet outil.

Les sources principales utilisées pour l'élaboration des fiches sont le matériel remis par les personnesressources et les notes des secrétaires des ateliers pratiques du dimanche. Les travaux du jury ont été très utiles à l'élaboration des fiches du Bloc 4 Communications écrites. Le vécu du forum, les échanges entre des intervenantes et des intervenants et des personnes en démarche d'alphabétisation ont également été utilisés.

Certaines fiches ont nécessité une recherche complémentaire aux échanges du forum. Les publications qui ont été consultées figurent à la rubrique POUR EN SAVOIR PLUS.

Mode de présentation des fiches :

SECTEURS-CLÉS

II s'agit du ou des secteurs de la société particulièrement concernés par le contenu de chaque fiche.

DOMAINES D'INTERVENTION

Il s'agit des différents champs professionnels interpellés par le contenu de chaque fiche.

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Une courte présentation situe certains des problèmes rencontrés par les personnes qui ont des difficultés à lire, écrire ou calculer.

VOS OBJECTIFS

Chaque fiche peut contribuer à atteindre des objectifs d'intervention particuliers.

SUGGESTIONS PRATIQUES

Il s'agit d'une série de suggestions parmi lesquelles les intervenantes et les intervenants pourront choisir, en fonction du lieu et du contexte d'intervention.

EXEMPLE

De façon à rendre certaines suggestions plus concrètes, un ou des exemples accompagnent les fiches. Cette rubrique n'apparaît pas sur toutes les fiches.

POUR EN SAVOIR PLUS

Cette rubrique renvoie la lectrice ou le lecteur aux fiches qui complètent la fiche consultée. S'il y a lieu, d'autres documents sont indiqués en référence. Ceux-ci sont disponibles au Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), 1265, rue Berri, bureau 340, Montréal, Québec, H2L 4X4. Téléphone : 844-3674. Télécopieur : 844-1598.

Bloc 1 interventions globales

Fiche 1 Sensibilisation

SECTEURS-CLÉS

Tous les secteurs de la société.

DOMAINES D'INTERVENTION

Animation, communication, formation du personnel, gestion, prévention...

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Des milliers de Québécoises et de Québécois sont analphabètes. Ces personnes éprouvent, dans leur vie quotidienne, des difficultés à exercer des droits pourtant reconnus à l'ensemble de la population. La sensibilisation du public, amorcée depuis déjà quelques années, n'a pas encore rejoint tous les secteurs d'activités. Il reste beaucoup de travail à faire pour amener tous les milieux à se sentir concernés par l'analphabétisme.

VOS OBJECTIFS

Vous voulez que votre secteur d'intervention soit sensibilisé au phénomène de l'analphabétisme. Vous souhaitez être mieux informé, informée, sur les réalités des personnes qui éprouvent de la difficulté à lire, écrire ou calculer et qui pourraient éventuellement bénéficier de vos services ou occuper un emploi dans votre entreprise.

SUGGESTIONS PRATIQUES"

- Il est recommandé d'organiser une session d'information, destinée aux intervenantes et aux intervenants d'un même milieu. On recommande une durée d'au moins deux heures et demie. Cette rencontre permettra de présenter les principaux aspects de la problématique, de discuter de ses impacts dans la vie des gens et dans le milieu d'intervention.

- On peut utiliser pour ce faire certains vidéos qui présentent les grandes données sur l'analphabétisme. Plusieurs vidéos fournissent aussi des informations sur la démarche d'alphabétisation.

- Les organismes d'alphabétisation sont souvent prêts à venir parler des causes et de l'impact de l'analphabétisme. Dans plusieurs groupes, des adultes en démarche d'alphabétisation acceptent de donner un témoignage.

- Il est également possible de mettre en situation les intervenantes et les intervenants. Il s'agit pour eux de décoder un texte simple à partir d'un alphabet inventé. L'exercice, décrit dans le guide des intervenants de La Jarnigoine, permet de se rappeler qu'apprendre à lire exige du temps. Il permet également de ressentir, quoique de façon beaucoup moins dramatique, l'insécurité vécue par les personnes analphabètes.

Pour en savoir plus voir la Fiche 2

Textes

• ICÉA, CEQ, RGPAQ. Programme détaillé du Forum UNE SOCIÉTÉ SANS BARRIÈRES, Institut canadien d'éducation des adultes, Centrale de l'enseignement du Québec, Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Montréal, 1990, 36 p.

Textes de réflexion sur les obstacles à l'exercice des droits.

• JARNIGOINE (LA), Centre d'alphabétisation Villeray. L'analphabétisme : guide des intervenants, Montréal, 1987, 23 p.

Exercice de mise en situation, textes de sensibilisation.

• FOX, Mike, BAKER, Catherine. L'analphabétisme aux États-Unis : discours, recettes et réalité, dans Alpha 90, Recherches en alphabétisation, traduit de l'anglais par Jean-Paul Hautecoeur, Ministère de l'Éducation du Québec, 1990, pp. 85-120.

Pourquoi la société nord-américaine doit agir de façon concertée sans laisser la responsabilité de la lutte contre l'analphabétisme aux seuls adultes analphabètes et organismes d'alphabétisation.

• FTQ. Dossier spécial sur l'alphabétisation et la formation de base des travailleurs et des travailleuses, numéro spécial Le monde Ouvrier, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, février 1991, no 2, 16 p.

Outil dynamique de sensibilisation aux réalités des travailleuses et travailleurs peu scolarisés.

Documents audiovisuels

- RACHED, Tahani. Au chic Resto Pop, Office national du film, 1990, 84 min 48 sec. Disponible à l'ONF en 16mm ou sur vidéocassette. Émouvant témoignage de courage et de détermination d'adultes qui décident de s'alphabétiser.

- VANASSE, André. J'ai prouvé que je suis capable, Comité d'éducation des adultes de la Petite Bourgogne Saint-Henri et André Variasse, 1990, 25 min. Disponible pour achat ou location au Vidéographe, (514)521-2116. Données générales sur l'analphabétisme et témoignages d'adultes en démarche d'alphabétisation.

Ces documents et d'autres sont disponibles au Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF). Ce centre de documentation possède une collection importante d'ouvrages sur l'alphabétisation. CDÉACF, 1265, rue Berri, bureau 340, Montréal, H2L 4X4. (514) 844-3674.

Textes de sensibilisation

Nous reproduisons ici deux courts textes qui peuvent être photocopiés et utilisés comme textes déclencheurs lors d'une rencontre de sensibilisation. Ces textes sont tirés du programme détaillé du Forum UNE SOCIÉTÉ SANS BARRIÈRES, pages 6 et 7.

Répartition : selon quatre niveaux d'aptitude

La répartition selon quatre niveaux d'aptitude en lecture et en écriture conçue pour l'enquête de Statistique Canada donne des indications concrètes sur les capacités de lecture dans les deux langues officielles.

NIVEAU 1

Adultes qui déclarent être incapables de lire. On parle dans ce cas d'analphabètes de base.

Québec 6 %

Canada 7 %

NIVEAU 2

Adultes capables de repérer un mot familier dans un texte simple. Ces adultes déclarent généralement avoir de la difficulté à comprendre le matériel de lecture courante. Il s'agit là d'une portion des analphabètes fonctionnels.

Québec 13 %

Canada 9 %

NIVEAU 3

Adultes capables d'utiliser du matériel écrit à la condition que ce matériel soit clair et que les tâches à accomplir soient simples. En général, ces adultes disent ne pas éprouver de difficulté à lire mais ils ont tendance à éviter les situations où ils doivent lire.

Ils constituent une autre partie des analphabètes fonctionnels.

Québec 25 %

Canada 22 %

NIVEAU 4

Adultes capables de satisfaire aux exigences de lecture courante et de faire preuve de beaucoup de polyvalence dans leurs capacités de lecture. Ce sont là des personnes dites alphabétisées .

Québec 57 %

Canada 62 %

Tiré de STATISTIQUE CANADA. Enquête sur les capacités de lecture et d'écriture utilisées quotidiennement, faits saillants des données provisoires, 30 mai 1990.

Il est possible d'imaginer des dizaines de situations qui permettent de comprendre pourquoi l'analphabétisme existe. Par exemple, une personne analphabète peut être :

Une personne qui était déjà adulte quand l'école primaire et secondaire est devenue accessible aux enfants québécois de tous les milieux (selon les résultats de l'enquête Southam News, 47 % des personnes du Québec âgées de 55 ans et plus seraient considérées analphabètes de base ou fonctionnels).

Une jeune, issue d'un milieu où des conditions de vie difficiles se concilient mal avec les études (il y a au moins 315 000 enfants vivant sous le seuil de la pauvreté au Québec).

Un travailleur qui a pu fonctionner jusqu'à maintenant et gagner très bien sa vie souvent en perdant ce qu'il avait appris à l'école parce que son travail n'impliquait aucun recours à l'écriture et qui se retrouve aujourd'hui face à des exigences croissantes suite aux changements technologiques.

Une personne immigrante, en provenance d'un pays où l'absence de réseau scolaire ne lui a pas permis de s'alphabétiser dans sa langue maternelle (il n'existe malheureusement aucune étude concernant le taux d'analphabétisme dans la langue maternelle chez les allophones du Québec).

Une personne qui a une ou plusieurs déficiences (physiques ou intellectuelles) et qui a été victime d'exclusion parce que jugée sommairement non-scolarisable ou non-intégrable (la loi 107, adoptée en 1988, reconnaît pour la première fois à tous les enfants handicapés le droit d'être scolarisés).

Une personne vivant en milieu rural qui a quitté l'école très tôt parce que le travail qui l'attendait n'exigeait pas de longues études (on estime que 27 % des personnes analphabètes vivent dans de petites agglomérations dont une bonne partie en milieu rural).

Une femme qui vit ce que vivent des milliers de femmes au Québec (monoparentalité, pauvreté, problèmes de garderie, isolement, etc.) et pour qui les possibilités de s'alphabétiser sont très réduites.

Un autochtone confronté à la société industrialisée et à la dévalorisation de la culture orale et des modes d'organisation des nations autochtones (l'école des blancs a longtemps été imposée comme un mécanisme d'assimilation) .

Une personne assistée sociale, vivant dans un grand centre urbain en transformation constante (28 % des adultes analphabètes canadiens proviennent des trois grandes villes : Toronto, Vancouver et Montréal).

Fiche 2 Plan d'action

SECTEURS-CLÉS

Tous les secteurs de la société.

DOMAINES D'INTERVENTION

Administration, action politique, communication, gestion, planification, ressources humaines...

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Avec le développement de la technologie, les systèmes de communication et de production se complexifient. Des changements rapides s'imposent dans différents milieux et tout se déroule comme si tout le monde savait lire et écrire. Les personnes ayant des difficultés en lecture, en écriture ou en calcul sont constamment placées dans une situation difficile. Elles n'ont pas, par exemple, accès à l'information ; elles sont les premières menacées de perte d'emploi et n'ont pas accès à des services de base.

VOS OBJECTIFS

Vous désirez mener des actions concrètes dans votre milieu pour encourager les adultes à s'alphabétiser. Vous voulez vous assurer que les personnes éprouvant des difficultés à lire, écrire ou calculeraient accès à l'information et puissent exercer leurs droits.

SUGGESTIONS PRATIQUES

- Un plan d'action efficace met à contribution des partenaires représentant les ressources humaines, les services à la clientèle, les syndicats ainsi que les groupes de bénéficiaires.

- Un plan d'action en alphabétisation s'élabore selon les méthodes habituelles de résolution de problèmes et de planification.

- Un plan d'action en alphabétisation encourage les gens à s'alphabétiser, sans toutefois les contraindre à le faire. Certaines actions leur ouvrent l'accès à des ressources en éducation (commissions scolaires ou groupes populaires). D'autres contribuent à créer un environnement favorable où les adultes peuvent développer, peu à peu, des habiletés en lecture, écriture ou calcul.

Étape préliminaire

- Pour faciliter le travail d'identification des faits, il est intéressant d'organiser une première rencontre de sensibilisation générale à l'analphabétisme et à l'alphabétisation.

- Les intervenantes et les intervenants en alphabétisation, dans les groupes populaires ou les commissions scolaires, peuvent collaborer avec l'organisation qui désire élaborer un plan d'action.

Première étape Analyse de la situation

- Au moment d'identifier la clientèle touchée par la situation, on doit d'abord évaluer :

- quel niveau de difficultés peuvent rencontrer les personnes analphabètes ;

- dans quelles circonstances elles font face à ces difficultés ;

- quels sont les besoins particuliers de ces personnes.

- accès à l'information pour la clientèle qui utilise les services ;

- accès à l'information pour le personnel analphabète (de base ou fonctionnel) ;

- exécution de tâches par le personnel analphabète, incluant les tâches demandées au moment de l'analyse de la situation et, s'il y a lieu, celles prévues dans une réorganisation du travail.

Deuxième étape Planification

- On doit préciser les moyens que l'on veut prendre pour aider les adultes ayant des difficultés en lecture, écriture ou calcul. Si une des solutions envisagées consiste, par exemple, à référer son personnel à des groupes d'alphabétisation, il faut prévoir des mesures actives d'encouragement (ex. : libération sur le temps de travail, allocation de déplacement, ententes écrites avec garanties de non-licenciement).

- Les actions planifiées doivent être consignées dans un document de travail. La description des actions, le budget à prévoir, le service responsable sont quelques-unes des données essentielles à noter.

- Plusieurs actions peuvent être menées dans le cadre du budget courant de l'organisation. Par exemple, si le budget prévoit déjà la production d'un dépliant, il n'en coûtera pas plus cher de publier un dépliant accessible.

Troisième étape Mise en oeuvre

- Si ce n'est déjà fait, on doit s'assurer de l'implication de toutes les personnes qui peuvent contribuer au plan d'action. Un plan d'action en alphabétisation ne peut reposer sur une seule personne.

- L'interaction entre responsables de services différents peut encourager l'engagement des uns et des autres face au projet.

- Il est recommandé de faire connaître les actions en cours au sein de l'organisme et de susciter l'intérêt autour de ce projet.

Quatrième étape Évaluation

- Les mécanismes prévus pour évaluer dans quelle mesure les résultats ont été atteints doivent permettre de recueillir les commentaires de l'ensemble des partenaires impliqués. On devrait inviter les personnes analphabètes à participer à l'évaluation. Pour assurer cette participation, le mécanisme d'évaluation choisi doit être accessible.

- Il est recommandé d'informer chaque partenaire du plan d'action, des résultats obtenus par un autre secteur (ex. : publication d'un dépliant accessible, début du projet-pilote en alphabétisation en milieu de travail et nombre de travailleuses et de travailleurs inscrits). Cette information s'avère généralement stimulante.

POUR EN SAVOIR PLUS

Selon le type d'activités de l'organisation, toutes les autres fiches peuvent être utiles.

Textes

- CENTRAIDE. Intervenir en para-alphabétisation, Centraide Montréal, 1990. Pochette d'information à l'intention des organismes bénévoles et communautaires qui veulent soutenir les personnes analphabètes faisant partie de leur clientèle.

- DIVISION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA QUALITÉ DE SERVICE, Magali Brunei. Année internationale de l'alphabétisation 1990, Propositions d'interventions municipales, Ville de Montréal, juin 1990, 33 p.

EXEMPLE

Voici quelques-unes des interventions en cours à la Ville de Montréal. Ces actions ont été planifiées par un groupe de travail où huit services étaient représentés. La coordination du dossier est assumée par la Division du développement communautaire et de la qualité de service.

1. La Ville en tant qu'employeur

Projet-pilote de formation directe

Collaborations : Syndicat représentant les travailleuses et les travailleurs des services visés ; Centre de ressources en éducation populaire (CRÉP), centre d'alphabétisation de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM).

Les trois étapes du projet :

- Analyse des besoins.

- Session de formation de 45 heures. Les cours sont dispensés par le CRÉP à raison de deux heures par semaine durant les heures de travail. Vingt-huit employés de trois services différents participent actuellement à cette formation.

- Faciliter, par la suite, les démarches des individus qui voudront poursuivre leur cheminement en alphabétisation.

Sessions de sensibilisation pour les employés de première ligne

Le Service des Affaires corporatives offre à tous les employés qui sont en contact direct avec le public des sessions de sensibilisation aux difficultés que rencontrent les personnes analphabètes.

2. En tant qu'entreprise de services publics et agent de concertation

Les bureaux Accès Montréal

Le service téléphonique et le service au comptoir des bureaux Accès Montréal permettent un accès direct à l'information. La Ville veut également éviter que ses communications reposent trop exclusivement sur l'écrit.

Constitution d'une collection d'ouvrages

La Bibliothèque municipale constitue actuellement une collection d'ouvrages spécialement adaptés pour lectrices et lecteurs apprenants. Cette collection comportait, au printemps 1991, 700 titres. Les ouvrages ont été analysés et classifiés en fonction des besoins du public-cible (apprenantes, apprenants, formatrices et formateurs en alphabétisation). La collection pourra être consultée1 dans cinq succursales de la Bibliothèque. La bibliographie sera mise à la disposition de l'ensemble des bibliothèques scolaires et publiques du Québec et du Canada.

3. En tant que gouvernement municipal

Préparation de versions simplifiées de règlements et codes

La Ville prévoit, à long terme, produire des versions simplifiées de documents techniques. Par exemple, le Service de l'habitation et du développement urbain prépare actuellement une version simplifiée du Code du logement.

Fiche 3 : Campagne d'information

Une semaine plus tard.

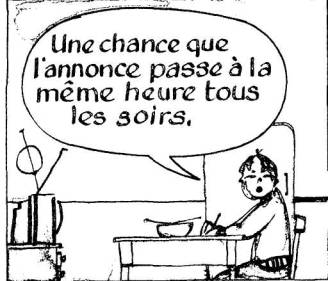

Lorsqu'on donne un numéro de téléphone ou un nom d'organisme par écrit à la télévision, on doit les laisser à l'écran pendant plusieurs secondes. On doit aussi les donner verbalement.

SECTEUR-CLÉ

Communication.

DOMAINES D'INTERVENTION

Créativité, information, marketing, planification, radio, rédaction, télévision...

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Du groupe populaire désireux d'informer les gens du quartier jusqu'au ministère de la Santé et des Services sociaux qui mène une campagne de sensibilisation, un nombre croissant d'organismes utilisent les campagnes d'information pour rejoindre un public large. Ce grand public se compose de personnes scolarisées et d'autres qui le sont beaucoup moins. Dans bien des cas, les campagnes sont conçues pour rejoindre les premières, délaissant ainsi les personnes analphabètes. Celles-ci peuvent alors rester à l'écart d'une information qui aurait pu améliorer leurs conditions de vie.

VOS OBJECTIFS

Vous voulez sensibiliser toutes les couches de la population à un problème social d'importance, à un service. Vous souhaitez que les personnes ayant des difficultés en lecture, écriture ou calcul puissent comprendre votre message.

SUGGESTIONS PRATIQUES

- Pour rejoindre les personnes analphabètes, dans le cadre d'une campagne destinée à un large public, il est nécessaire d'utiliser plusieurs sources de communication de masse (ex. •. radio, télévision, affiches publiques) et ne pas se limiter aux médias écrits.

- Il est également recommandé de prévoir des activités de communication personnalisée (ex. : kiosques dans des lieux publics, participation à une rencontre d'un groupe populaire).

- Le message s'adresse à des adultes. Il faut éviter de le rendre enfantin sous prétexte de le rendre compréhensible. Ce message doit être concret et se rapporter à des situations quotidiennes.

- À la radio ou à la télévision, on doit adopter un débit de parole posé. Il faut éviter le jargon spécialisé, les acronymes, les sigles, les statistiques. Il est préférable d'employer les mots de la vie de tous les jours, que l'on participe, à titre d'invité, à une émission d'information ou que l'on diffuse un message publicitaire informatif à partir d'un exposé ou sous forme de courtes histoires.

- À la télévision, on doit éviter de présenter du texte à l'écran, sauf s'il s'agit de fournir un numéro de téléphone. Dans ce cas, le numéro doit demeurer à l'écran pendant plusieurs secondes, afin que les personnes ayant des difficultés à lire et à écrire aient le temps de le noter. Le numéro doit être aussi donné verbalement.

- Selon le message et le public-cible, on peut utiliser le théâtre, la production de vidéos, les concours, les messages téléphoniques, etc. Il faut toujours se demander si des personnes ayant des difficultés à lire, écrire ou calculer peuvent facilement comprendre le message.

- On ne doit pas hésiter à faire appel à des organismes d'alphabétisation pour valider le matériel d'une campagne d'information.

POUR EN SAVOIR PLUS

Voir les Fiches 5, 6, 9 et tout le Bloc 4

EXEMPLE

Une campagne qui voulait rejoindre les personnes analphabètes

Cossette Communication-Marketing, bureau de Québec, s'est vu confier le mandat, en mai 1989, de la campagne de promotion d'un numéro sans frais 1-800, permettant d'obtenir les informations sur les services d'alphabétisation disponibles dans chaque région du Québec.

L'opération a été menée pour le compte de la Fondation québécoise de l'alphabétisation. Bell Canada a accepté d'être partenaire de cette campagne, dont le plan de communication prévoyait un coût approximatif de 400 000 $. Bell Canada a participé à la démarche de création et à diverses opérations de relations publiques.

La campagne de la Fondation a été conçue pour rejoindre à la fois le public en général et les personnes analphabètes. Elle comportait trois volets : l'imprimé, la radio et la télévision. La campagne écrite a duré de la mi-mai à la miseptembre (1990). On s'est associé aux quotidiens Québécor pour ce volet.

La campagne radio-télévision s'est déroulée du mois d'août à décembre. Les messages radiophoniques ont été diffusés sur le réseau Télémédia. À la télévision, on a pu conclure des ententes pour obtenir, avec le réseau TVA, deux diffusions gratuites pour une diffusion payée. Les messages ont été diffusés à des heures de grande écoute de juillet à décembre.

Compte tenu de son budget limité, la campagne n'a pas de volet évaluation et on ne connaît pas le profil de la clientèle rejointe ni le rapport coût et résultat. Toutefois, le nombre des appels est passé de 80 en mai à 500 au mois d'octobre.

Fiche 4 : Information aux personnes immigrantes

SECTEURS-CLES

Santé, services sociaux et éducation.

DOMAINES D'INTERVENTION

Aide sociale, communication, information, soins de santé...

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Les personnes immigrantes analphabètes, les personnes immigrantes alphabétisées dans une autre langue que le français ou l'anglais, n'ont pas accès à l'information utile à leur intégration dans la société québécoise. Cette information n'est souvent disponible que par écrit ou encore elle suppose des connaissances préalables sur l'organisation des services, par exemple.

VOS OBJECTIFS

Vous êtes consciente, conscient des nombreux changements vécus par les personnes immigrantes et voulez leur éviter des obstacles supplémentaires. Vous souhaitez que l'information que vous avez à leur transmettre soit accessible et utile.

SUGGESTIONS PRATIQUES

- Un climat d'accueil et d'écoute favorisera la compréhension de l'information. On doit saisir toutes les occasions pour établir une relation chaleureuse.

- Il est souhaitable de ne pas attendre les situations de crise pour établir le contact avec les personnes immigrantes. Il est préférable de susciter des rencontres par le biais d'activités courantes. Ce contexte sera plus approprié pour se sensibiliser à d'autres habitudes culturelles.

- La communication en français représente une grande difficulté pour plusieurs personnes immigrantes. Les intervenantes et les intervenants doivent s'assurer de bien décoder la requête qui leur est adressée. Elles doivent s'assurer d'avoir bien compris la demande.

- Les activités de francisation au Québec, les services d'alphabétisation dans certains pays, sont souvent plus accessibles aux hommes. Dans un couple, il arrive donc souvent que le conjoint masculin ait une meilleure connaissance de la langue écrite et parlée. Les femmes immigrantes ne peuvent souvent pas recourir aux informations écrites sur les ressources et services existants. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'elles connaissent le rôle des organismes sociaux, l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur leur vie, les moyens d'entrer en contact avec eux, etc.

- Les enfants peuvent jouer un rôle de relais d'information. Il ne faut toutefois pas oublier que cela peut influencer la dynamique familiale. Il faut chercher à ce que les femmes puissent acquérir leur autonomie le plus rapidement possible.

- Plusieurs personnes immigrantes ont dans leur entourage des gens qui les connaissent et peuvent les aider. Les membres de la famille élargie, un pasteur ou une autorité religieuse, des compatriotes d'associations culturelles, peuvent aussi jouer le rôle de relais d'information.

- Les organismes de services à la population doivent s'assurer que leurs informations rejoignent les associations culturelles. On peut en ce sens créer des liens de collaboration de manière à encourager une connaissance mutuelle des services offerts.

POUR EN SAVOIR PLUS

Voir la Fiche 7

Ce document est constitué de trois histoires présentées sous la forme d'un photo-roman. Chaque histoire est suivie d'un texte thématique. L'une des trois femmes dont on raconte l'histoire est analphabète. Centre de ressources de la troisième avenue, 3609, boul. Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X 2V5. Téléphone : (514) 849-3271.

Tous les jours, Marguerite se heurte à de multiples difficultés parce qu'elle ne sait pas lire. Comme beaucoup d'autres femmes, elle n'a pas les moyens de s'alphabétiser tout en assumant ses responsabilités familiales.

Bloc 2 : Communications orales

Fiche 5 : Communication avec la clientèle

|

|

Il est plus facile pour une personne analphabète déparier d'elle-même et de ses besoins immédiats que de formuler sa demande d'aide dans le vocabulaire officiel.

SECTEUR-CLÉ

Service à la clientèle.

DOMAINES D'INTERVENTION

Accueil, aide sociale, droit, référence, travail social...

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Les communications orales, qu'elles se fassent de personne à personne ou au téléphone, représentent souvent une source de frustrations pour les personnes analphabètes. Le débit de parole, le vocabulaire employé, la complexité des explications données sont quelques-uns des obstacles rencontrés.

VOS OBJECTIFS

Vous avez à répondre et aider les gens au comptoir, dans la confidentialité d'un bureau ou au téléphone. Vous voulez que les gens soient satisfaits de l'information reçue et que celle-ci leur soit utile. Vous êtes responsable de politiques d'accueil et voulez vous assurer que les personnes qui ont des difficultés à lire, à écrire ou à calculer puissent profiter des services offerts par votre organisme.

SUGGESTIONS PRATIQUES

- Les personnes ayant des difficultés en lecture, en écriture ou en calcul n'ont pas toutes la même attitude face à ce problème. Certaines personnes analphabètes n'éprouvent aucune gêne à parler de leur difficulté; par contre, d'autres préfèrent que cela ne paraisse pas. Il est donc préférable de ne pas demander de but en blanc à une personne si elle sait lire ou écrire.

- Une bonne communication avec des gens ayant des difficultés en lecture, écriture ou calcul exige les mêmes qualités et capacités que toute communication. Il est particulièrement important de faire preuve de courtoisie et de compréhension et d'aborder chaque personne sans préjugé.

- L'accueil et l'information à des personnes analphabètes demandent généralement plus de temps. Les gestionnaires de services doivent en tenir compte.

Informations de base

- Il ne faut pas oublier que certaines personnes éprouvent de la difficulté à noter les informations du genre adresse, numéro de formulaire, montant d'argent auquel elles ont droit. Elles doivent les mémoriser, ce qui prend souvent plus de temps. Cela peut également expliquer qu'une même question soit posée plusieurs fois.

- On peut renseigner les personnes analphabètes en utilisant des repères visuels (ex. : la bâtisse au coin de telle et telle rue, l'enveloppe avec une feuille d'érable).

- Si on remet une brochure ou un dépliant, il est recommandé de proposer aux gens de lire avec eux les parties importantes. Au cours de la lecture, on vérifie leur compréhension du document tout en soulignant, au crayon marqueur, les informations essentielles.

- Plusieurs personnes ayant des difficultés à écrire préfèrent, avec tout le temps voulu et l'aide nécessaire, remplir elles-mêmes leur formulaire ou noter une information. D'autres au contraire souhaitent qu'on le fasse à leur place. Autant que possible, on devrait respecter le choix des individus.

Démarches à expliquer

- Il est recommandé de spécifier si l'information donnée est un conseil ou une obligation à remplir pour obtenir tel service, comme par exemple une aide financière. Plusieurs personnes analphabètes saisissent difficilement les nuances qu'on trouve, par exemple, dans les temps de verbe (« vous devriez faire cela » ou « vous devrez faire ceci »).

- On suggère l'utilisation de matériel audiovisuel pour fournir aux gens des modèles de façons de procéder dans des situations données, ou pour leur permettre de s'outiller avant d'entreprendre une démarche complexe.

- Souvent, les personnes analphabètes éprouvent de la difficulté à formuler des questions pour compléter leur compréhension d'un sujet. Si la personne n'a pas demandé un renseignement qui lui sera précieux, il faut le lui donner.

Compréhension mutuelle

- Quand une relation de confiance a pu s'établir, on peut vérifier si les gens ont bien compris en leur demandant de faire un résumé de ce qu'ils ont retenu.

- Les personnes analphabètes parlent plus spontanément d'elles-mêmes et de leur propre besoin que de la mesure susceptible de les aider et des raisons qui les motivent à y faire appel. Le personnel d'accueil ne doit pas hésiter à poser des questions.

- En évoquant avec la personne des expériences qui lui sont familières, on peut lui expliquer une démarche à entreprendre. Il est conseillé de choisir des mots que la ou le bénéficiaire utilise.

POUR EN SAVOIR PLUS Voir les Fiches 3, 4, 6 et 7

Fiche 6 : Information enregistrée

Tous les sujets ne se prêtent pas à l'enregistrement. On doit donner des instructions simples et brèves pour permettre à une personne d'obtenir rapidement une information adaptée à ses besoins. Les messages téléphoniques ne remplacent pas le personnel préposé à l'information.

secteur-clé

Information.

DOMAINES D'INTERVENTION

Accueil-référence, communication, réalisation audio, scénarisation...

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Les personnes analphabètes de base ne peuvent lire les dépliants, brochures et autre matériel mis à la disposition de la population par les organismes de services. Pour obtenir de l'information, elles doivent toujours engager une relation directe avec la personne préposée aux renseignements.

VOS OBJECTIFS

Vous voulez que les personnes analphabètes aient accès à l'information en dehors des heures habituelles de bureau. Vous cherchez une façon originale de mettre à leur disposition le contenu de vos publications.

Suggestions pratiques

Sujets

- Plusieurs informations générales se prêtent bien à l'enregistrement. Dans certaines circonstances, les personnes apprécient l'anonymat d'un message enregistré accessible (ex. : information générale sur les maladies transmises sexuellement MTS). Le message peut permettre aux gens de se familiariser avec un sujet avant de se présenter à un service.

- L'enregistrement n'est pas recommandé lorsque l'information varie en fonction de chaque cas précis. Le contact humain constitue alors le meilleur mode de communication.

- Le développement de la technologie permet aujourd'hui d'utiliser, à des fins multiples, les services de répondeurs et de renvois automatiques. Pour qu'une personne analphabète puisse les utiliser, les instructions doivent être brèves et simples. Il faut réduire au maximum les opérations qui exigent de la mémorisation.

- On doit éviter de demander aux gens d'écrire (ex. : remplir un formulaire, noter un numéro de téléphone) pendant que le message leur donne de nouvelles informations.

- Il y a des limites à l'utilisation de la cassette pour des textes de références (ex. : règlement de l'école des enfants). Peu de gens savent utiliser efficacement un magnétophone et faire le repérage pour une consultation rapide sur un sujet. La cassette doit plutôt servir pour une écoute dans une période de temps délimitée.

Préparation du texte

- On peut s'inspirer de certaines pratiques radiophoniques pour concevoir un message enregistré : phrases courtes, une idée par phrase, syntaxe ordonnée, utilisation du présent, du passé composé ou du futur. On doit éviter la lecture d'un texte conçu pour être imprimé.

- Il faut miser sur des mots qui font image plutôt que sur des termes abstraits. On doit retrouver une image forte dans les toutes premières phrases, ainsi qu'à la fin du message.

- L'information la plus importante doit être énoncée au tout début du message. On peut la rappeler à la fin. S'il s'agit d'informer les gens sur une démarche ou un événement, il faut suivre la chronologie.

- Pour rendre l'information vivante et concrète, on peut raconter une histoire. Les auditrices et les auditeurs auront plus de facilité à comprendre l'importance d'une information s'ils s'identifient à un ou plusieurs personnages.

- On peut s'inspirer des règles des scénarios radiophoniques pour créer les personnages et rédiger les dialogues. Par exemple, les personnages doivent être peu nombreux, on doit facilement pouvoir distinguer leur voix, il faut que les répliques soient brèves et le dialogue naturel et spontané.

- La langue utilisée par la narratrice, le narrateur ou les personnages doit être accessible, avec un vocabulaire courant et des structures de phrases simples.

Éléments sonores

- La voix de lecture doit reproduire un ton de conversation naturel. Elle doit être posée. Il est recommandé d'utiliser, sur un même message, une variété de voix (ex. : voix de femmes, d'hommes ou d'enfants).

- La musique peut servir de transition, par exemple entre deux informations ou deux éléments distincts d'une démarche.

POUR EN SAVOIR PLUS Voir les Fiches 3, 5 et 7

BLOC 3 PARTICIPATION

Fiche 7 : Soutien aux parents analphabètes

SECTEUR-CLÉ

Éducation.

DOMAINES D'INTERVENTION

Alphabétisation, administration, animation, information, organisation...

PROBLÈMES RENCONTRÉS

Plusieurs adultes analphabètes confirment que leurs parents éprouvaient aussi des difficultés à lire et à écrire. Des parents qui ne savent pas lire n'ont pas accès aux informations écrites de l'école et ne peuvent, de ce fait, intervenir en collaboration avec le milieu scolaire. Les parents avant des difficultés à lire, à écrire ou à calculer se sentent souvent dévalorisés lorsqu'ils cherchent à encourager leur enfant dans ses apprentissages scolaires.

VOS OBJECTIFS

Vous voulez que l'école et la famille agissent de concert auprès de l'enfant. Vous désirez encourager les parents analphabètes à jouer un rôle actif auprès de leur enfant. Vous voulez leur redonner confiance en eux-mêmes et en leurs capacités. Vous souhaitez faciliter les apprentissages et le développement personnel et social de l'enfant et des parents.

SUGGESTIONS PRATIQUES

Invitation

- Il est recommandé de rédiger les invitations et tous les autres documents s'adressant à l'ensemble des parents dans un langage simple et accessible. On peut utiliser des repères visuels pour illustrer les convocations (ex. : horloge, calendrier, plan du quartier).

- Les enfants peuvent jouer un rôle de relais de l'information. L'enseignante ou l'enseignant lit par exemple l'invitation en classe en soulignant les choses importantes. Les enfants peuvent encourager leurs parents à venir à l'école.

- Les enfants peuvent composer une invitation chantée à l'école. Avec leurs parents, ils pourront composer une réponse chantée. A l'occasion, il est possible d'utiliser des ballons sur lesquels les enfants écrivent, en classe, l'heure et la date de réunion, ou encore de faire dessiner une carte d'invitation par les enfants.

- Il faut privilégier les moyens de communication offerts par le milieu (ex. : journal local, radio communautaire, babillards dans les lieux de travail, les églises, les commerces).

- On peut organiser une chaîne téléphonique qui rappellera le moment et le lieu de la réunion. On rejoindra ainsi les parents qui n'ont pas pu lire la lettre d'invitation ou qui n'ont pas compris l'importance de la rencontre.

Rencontre

- La première rencontre de l'année doit être particulièrement dynamique. Il faut éviter qu'elle soit trop longue. Le personnel scolaire peut se présenter dans le cadre d'une mise en scène. L'humour est habituellement très apprécié. Dans les autres rencontres avec les parents, il est recommandé de varier les moyens de présenter les sujets.

- L'école peut bâtir une banque de photos et de diapositives, utilisée comme support d'information en classe et dans les rencontres avec les parents. On y retrouvera des photos des enfants et du personnel scolaire en action et des parents qui participent à des activités de l'école.

Circulation de l'information

- Un répondeur téléphonique peut servir en dehors des heures d'école pour renseigner les parents sur les activités de l'école. Les messages téléphoniques peuvent être préparés avec la participation des enfants.

- Le fait de mettre un local à la disposition des parents peut encourager leur sentiment d'appartenance à l'école.

- Durant la période des déménagements, l'école peut encourager les parents qui doivent se trouver un nouveau toit à rester dans le quartier. On affichera par exemple, dans le local des parents, une liste facile à consulter de logements libres dans le quartier.

- En collaboration avec les autres organismes du milieu, l'école peut remettre aux parents une liste, facile d'accès, des services et des ressources des groupes populaires du quartier, de la municipalité ou de la commission scolaire.

Activités de formation

- On peut mettre sur pied, en collaboration avec les services d'éducation des adultes de la commission scolaire, un programme de formation permettant aux parents de s'alphabétiser tout en s'initiant au programme scolaire de leur enfant.

- On peut mettre sur pied, en collaboration avec les services d'éducation aux adultes ou les groupes populaires, des activités permettant aux parents d'identifier et de développer leurs compétences dans le soutien de leur enfant.

- On peut aussi mettre sur pied des activités permettant au personnel scolaire de développer des compétences dans la collaboration avec les parents.

POUR EN SAVOIR PLUS

Voir les Fiches 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 15

- COCHRAN, Moncrieff, DEAN, Christiann. Le rôle de l'administrateur scolaire dans la promotion de la communication entre la famille et l'école, Family Matters Project, traduit et adapté par Sylvie Drapeau et Richard Marcotte, 13 p. Texte général présentant les fondements et la structure de ce programme à l'intention des parents et du personnel scolaire. Le texte n'aborde pas de façon spécifique la participation des parents analphabètes. Il fournit des pistes pour la reconnaissance des compétences de tous les parents.

- FECTEAU, Marie. J'apprends avec mon enfant, projet d'alphabétisation des parents en milieu scolaire, Guide informatif, Centre de ressources en éducation populaire (CRÉP), Commission des écoles catholiques de Montréal, septembre 1989.

CRÉP, 3000, rue Beaubien est, Montréal, Québec, H1Y 1H2. (514)596-4556.

EXEMPLE

J'apprends avec mon enfant, un programme qui aide les parents analphabètes

Ce texte est un résumé du matériel remis par Marie Fecteau de la CECM.

L'approche pédagogique du programme J'apprends avec mon enfant est centrée sur les besoins d'information et d'expression des parents. Cette approche leur permet de répondre à leurs besoins immédiats. La priorité consiste toutefois à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du vécu scolaire de l'enfant.

Le programme s'adresse à des personnes peu scolarisées liées à une ou un élève de l'école de la première à la quatrième année du primaire. Les parents, d'autres membres de la famille, des amis peuvent donc y participer.

Le programme est disponible de jour et de soir et se donne dans les locaux de l'école de l'enfant. Ce programme suppose une collaboration étroite entre le personnel de l'école primaire et le service d'éducation des adultes de la commission scolaire, volet alphabétisation.