Pour la survie des quartiers populaires : actes du colloque organisé par le FRAPRU les 6 et 7 octobre 1986, à Montréal

Publié par les Editions Luttes urbaines C.P. 263 Drummondville J2B 9Z9

Avec la collaboration du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 1212, rue Panet, local 322 H2L 2Y7

Premier trimestre 1987

Dessins: Patrick Riley

Photographie: Ross Peterson

Dépôt légal. Bibliothèque nationale du Canada et Montréal Bibliothèque nationale du Québec

TABLE DES MATIÈRES

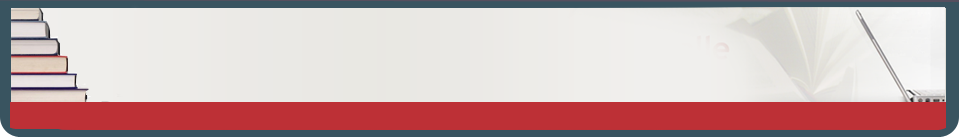

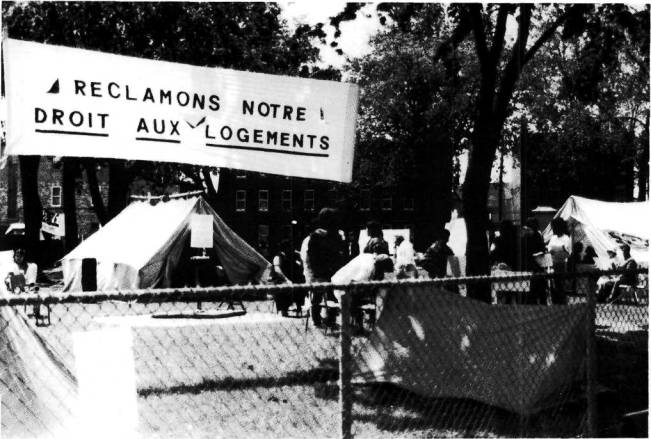

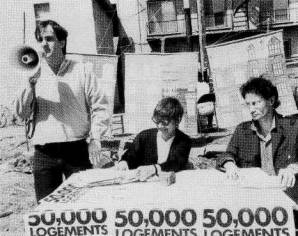

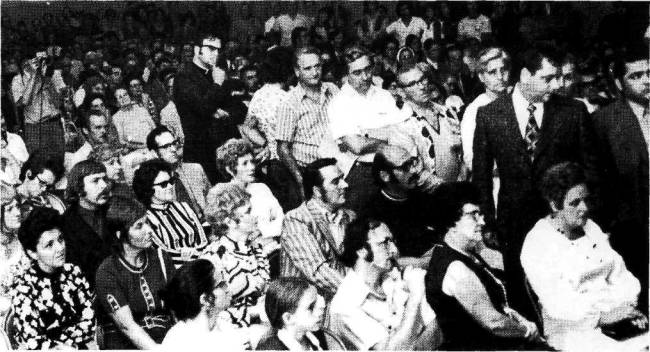

UN COLLOQUE PAS COMME LES AUTRES

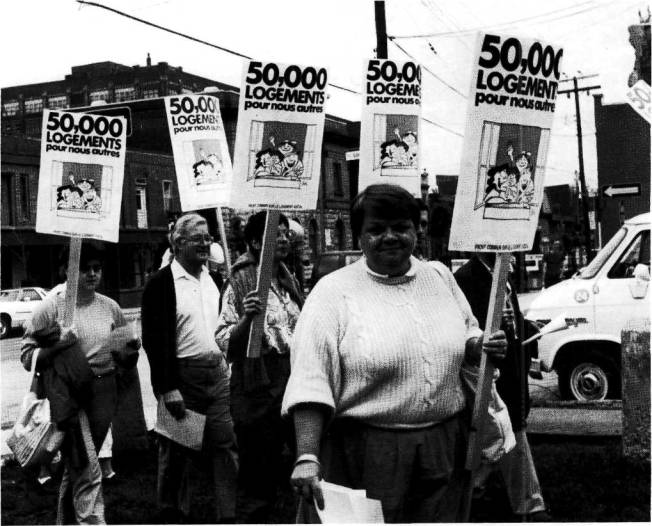

194 participants et participantes venant de tous les coins du Québec, de Sept-lles à Rouyn, de Hull à Matane, en passant par Rimouski, Roberval, Sherbrooke, Sorel, Shawinigan, Mont-Laurier et plusieurs quartiers de Montréal et Québec. Deux jours de débats, d'animation, de formation et de conscientisation sur les menaces et problèmes que nous vivons dans les quartiers populaires. Voilà ce qu'a permis le Colloque pour la survie des quartiers populaires tenu à Montréal, les 6 et 7 décembre 1986. Cet événement haut en couleur avait été organisé par le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), un regroupement national actif depuis près d'une décennie dans la lutte pour le maintien de la population résidante dans les quartiers populaires de tout le Québec.

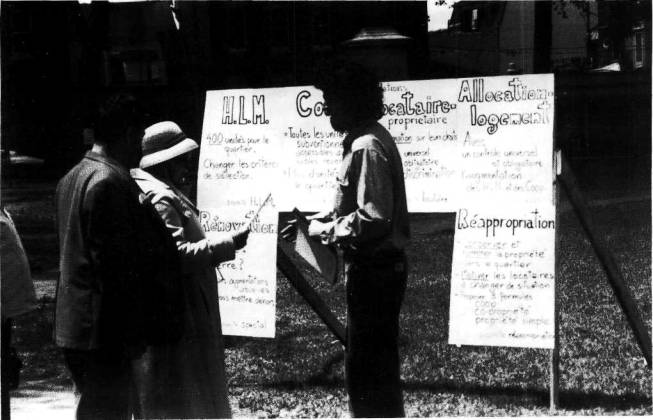

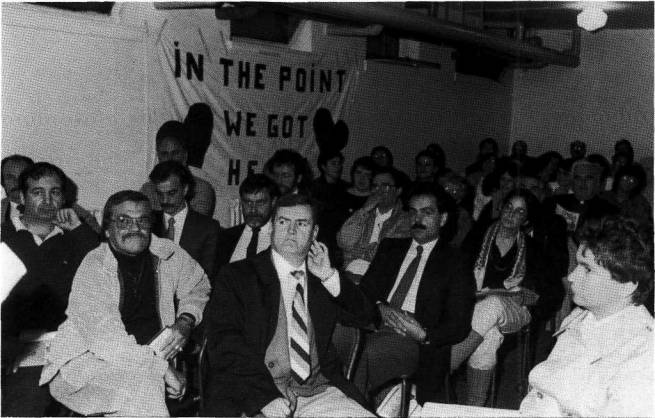

Le Colloque pour la survie des quartiers populaires visait deux grands objectifs. Faire le point sur la situation des quartiers populaires et favoriser des échanges sur les stratégies utilisées par les groupes dans la lutte pour la survie de ces quartiers et pour le droit au logement des faibles revenus. Le premier objectif fut le mieux atteint. Par le biais de l'animation du Théâtre Parminou et par le biais d'ateliers thématiques, les participantes ont pu prendre connaissance ou améliorer leurs connaissances des nouveaux défis auxquels sont quotidiennement confrontés les quartiers populaires: copropriété, rénovations domiciliaires, déplacement des populations, aménagement des quartiers.

Le colloque fut l'objet d'intéressantes communications de la part de personnes-ressources sollicitées par le FRAPRU pour entamer les différents ateliers. Le témoignage de ces personnes-ressources est d'autant plus pertinent qu'il s'agit de militant(e)s engagé(e)s, la plupart depuis de nombreuses années, dans la lutte au jour le jour pour le droit au logement des classes populaires, à Montréal, à Québec, à Hull ou dans la région des Bois-Francs.

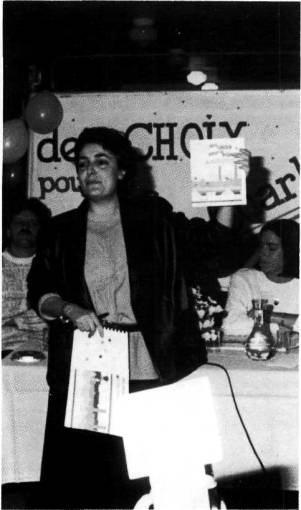

Les exposés de ces personnes-ressources se retrouvent dans les pages suivantes regroupés sous les deux grands thèmes des ateliers: Où en sont nos quartiers? et Nos actions et nos luttes pour sauver nos quartiers.

Dans certains cas, ces exposés sont complétés des commentaires des participantes aux ateliers.

A la fin du document, on retrouvera une synthèse des débats les plus importants du Colloque.

C'est la troupe de théâtre Parminou, de Victoriaville, qui a ouvert le colloque. Parminou avait disposé la salle en 3 quartiers afin d'isoler les participant-e-s et leur remettre des avis d'éviction, question de provoquer l'assistance et de susciter la participation. La réaction fut au-delà de tout espoir, les résidant-e-s des autres quartiers formant spontanément une chaîne humaine autour du premier quartier touché et expulsant en deux temps trois mouvements le "spéculateur".

MOT D'OUVERTURE DU COLLOQUE

par François Saillant, du FRAPRU

Je veux vous souhaiter la bienvenue au Colloque pour la survie des quartiers populaires, un colloque qui risque fort d'être un événement en son genre, autant par le nombre de ses participants et participantes et par la diversité des groupes présents que par le nombre de villes qui y sont représentées.

Ce Colloque, il ne se veut pas un Colloque d'experts "universitaires". Il ne se veut pas une tribune pour politiciens en mal de promesses. Il se veut un Colloque populaire où ce sont les gens mêmes qui vivent les problèmes et qui luttent quotidiennement sur ceux-ci qui vont se prononcer. Et c'est là où la participation d'aujourd'hui est la plus importante.

Pour le FRAPRU, le Colloque pour la survie des quartiers populaires est à la fois une continuité et un moyen pour faire face aux nouveaux enjeux auxquels nous sommes présentement confrontés dans nos quartiers et nos milieux respectifs. Une continuité parce que le FRAPRU est né suite à un Colloque du même genre qui s'est tenu en 1 978 pour faire le point sur les effets dans les quartiers populaires des programmes de rénovation urbaine. Une continuité parce que le FRAPRU a en 1 980 organisé une grande campagne précisément sur ce thème de la survie des quartiers populaires. Une continuité puisque c'est dans le but de permettre aux résidants et aux résidantes des quartiers populaires de demeurer dans leur quartier, dans des logements de qualité, à un prix qu'ils peuvent payer, que le FRAPRU lutte depuis 1981 pour obliger les gouvernements à construire plus de HLM et à aider plus de coopératives d'habitation.

Mais le Colloque, c'est aussi une occasion d'aller plus loin, en faisant le point sur les nouveaux défis auxquels nous avons eu à faire face surtout dans les dernières années. Ainsi, dans les grands centres-villes, nous avons assisté au cours des dernières années au développement à fond de train de ce qu'on a appelé l'embourgeoisement des quartiers populaires ou en d'autres mots le remplacement de la population traditionnelle de nos quartiers, retraités, assistés sociaux, petits travailleurs par une population plus jeune, plus instruite, plus professionnelle... et surtout plus cossue. Il suffit de vous promener autour du Centre Saint-Pierre, dans le quartier Centre-Sud, pour voir de vous-mêmes l'importance du phénomène. Dans Centre-Sud, on n'a pas seulement posé des lampadaires neufs; on n'a pas seulement remplacé les pavés; on n'a pas seulement aménagé des petits parcs en béton ou mis des arbres en boîte; on n'a pas seulement attiré des fines épiceries, des commerces sophistiqués et des marchands de tofu et de futon. On a aussi et surtout rénové des maisons à la tonne et transformé des logements ouvriers en condos... avec l'effet que la population qui y vivait avant a été chassée, chassée de leur logement, chassée de leur quartier. Et bienvenue aux yuppies! Quant à la population qui avait vécu traditionnellement dans le centre-ville, qui y avait enduré bien des misères, mais qui s'y était aussi bâtie un milieu de vie, on l'a déportée. Et on voit aujourd'hui de nouvelles zones de pauvreté faire leur apparition en périphérie des villes... à l'image des bidonvilles de l'Amérique Latine.

Dans les plus petites villes, on n'a peut-être pas assisté à un phénomène d'une telle ampleur, mais on a vu les commerces se transformer, souvent au détriment de l'habitation; on a vu les centres-villes se revitaliser; on a vu les loyers monter en flèche; on a vu les petits propriétaires tirer le diable par la queue pour arriver.

C'est ce portrait à jour de la situation de nos quartiers et des dangers qui nous guettent que nous voulons construire avec vous en fin de semaine.

Mais nous ne voulons pas que tracer le portrait de la situation. Nous voulons aussi regarder comment nous nous sommes organisés pour y faire face, les stratégies que nous avons utilisées, que ce soit les mobilisations, le lobbying, les recours légaux, la production de logements sociaux, les tentatives de réappropriation des logements de nos quartiers ou même la présentation de candidats à des élections municipales... Faire le point sur nos stratégies, ce n'est pas seulement se raconter nos bons coups et se flatter la bedaine, c'est surtout débattre des moyens pour mieux résister, pour arrêter de reculer.

Car nous avons perdu du terrain dans les dernières années. Nos quartiers ont été rasés par la rénovation et la copropriété avec une ampleur qui n'est pas sans rappeler les démolitions sauvages des années 60. La différence avec les années 60, c'est que dans ce temps-là on touchait d'un coup 600, 1 000, 1 200 personnes, tantôt pour une autoroute, tantôt pour un hôtel, un édifice à bureaux ou un parking. Maintenant, ça se fait en douce, maison par maison, personne par personne, mais le résultat est le même. Nous avons aussi perdu du terrain dans notre lutte pour du logement social, surtout dans la dernière année où les belles promesses des conservateurs fédéraux et des libéraux provinciaux d'aider les plus démunis se sont soldés par une perte de 3000 logements sociaux, par des loyers plus chers dans les coops, par une perte d'accessibilité de ces logements.

Il faut arrêter de reculer et pour cela, il faut mieux s'organiser, il faut donner du mordant et de l'efficacité à nos luttes quotidiennes. Si le Colloque ne nous permet que de faire un petit pas en ce sens, il aura déjà été un grand succès. Bon colloque.

OÙ EN SONT NOS QUARTIERS

Ateliers du samedi 6 décembre

Atelier 1 : L'impact de la copropriété

COMMENT ON VEND LE PLATEAU MONT-ROYAL

par Pierre Marquis, du Comité Logement Saint-Louis (Montréal)

L'objectif prioritaire des différents paliers de gouvernement, pour la décennie 80, vise à mettre fin à l'Etat providence. Les moyens mis de l'avant sont connus, il s'agit de rationaliser les services offerts par l'Etat. On parle de désengagement et de la richesse du secteur privé.

L'habitation n'échappe pas à ce phénomène des temps modernes. L'orientation proposée par l'Etat en matière d'habitation se résume à favoriser l'accession à la propriété et à réinstaurer la libre concurrence. Dans la pratique, le gouvernement québécois envisage d'abolir ou de restreindre les pouvoirs de la Régie du logement et il avantage par ses programmes (exonération du gain en capital ou du revenu net, REEL, Corvée-Habitation,...), l'accession à la propriété privée.

La levée du moratoire sur les conversions en copropriété divise, prévue pour juillet 87, s'inscrit dans ce courant. La conversion des immeubles en copropriété est présentée comme l'occasion inespérée permettant aux locataires à revenu modeste d'accéder à la propriété.

La réalité n'est pas aussi encourageante! 51.2% des ménages locataires ont un revenu inférieur à $1 5,000. Loin de diminuer, cette proportion a augmenté de 2.6% entre 1971 et 1 981. Ces ménages locataires consacrent 40% de leur revenu pour se loger. Strictement d'un point de vue économique, ces locataires sont incapables financièrement d'acheter un immeuble ou un logement. Ils ne possèdent pas d'épargne et les institutions prêteuses ne leur fournissent aucune aide financière.

|

LA COPROPRIÉTÉ: SA DÉFINITION ET LA RÉGLEMENTATION DE LA CONVERSION |

||

|

|

Copropriété divise ou condominium |

Copropriété indivise |

|

définition |

chaque propriétaire de condominiums est propriétaire de son logement et d'une quote-part des parties communes (vestibule, toit, voie d'accès...) permise dans les immeubles neufs ou commerciaux. |

chaque propriétaire possède une partie proportionnelle à son investissement dans l'immeuble. Il peut occuper un logement sans en être propriétaire exclusif. permise dans les immeubles de 4 lologements et moins. |

|

réglementation |

défendue dans les logements loués, offerts en location ou vacants après location sans autorisation de la Régie. |

Défendue dans les immeubles de 5 logements ou plus. |

La situation actuelle, avec un moratoire sur la conversion en copropriété divise, affecte dramatiquement les ménages à faible revenu. Ils sont victimes d'harcèlement et d'intimidation et conséquemment ils perdent leur logement. Comme ils ne peuvent pas se reloger aux mêmes conditions, ils quittent le quartier où ils s'entassent.

La conversion de logements locatifs en copropriété est un enjeu vital pour les ménages à faible revenu. Les organismes voués à la défense des plus démunis, en commençant par les groupes logement, se doivent de réagir. Nous devons assumer notre rôle d'éducation et de sensibilisation sur ce sujet.

* Ce texte a été initialement produit pour la Coalition Sauvons nos logements qui l'a publié à l'automne 1986.

L'IMPACT DE LA CONVERSION

A) La spéculation

C'est dans les quartiers où la conversion en copropriété est à la mode que l'on retrouve les plus fortes valeurs marchandes.

Habituellement, dans les secteurs où la conversion en copropriété n'est pas appliquée systématiquement, le prix de vente des bâtiments locatifs se situe autour de cinq fois les revenus d'immeuble. Cet indice permet au propriétaire de rentabiliser son investissement tout en maintenant les loyers à leur niveau. Plus l'indice est élevé plus les hausses de loyer devront être importantes pour rentabiliser ou du moins amortir l'investissement.

Dans le Plateau Mont-Royal, comme dans plusieurs autres quartiers urbains, le prix de vente des immeubles est de huit, neuf, dix et onze fois les revenus annuels générés par les loyers.

Exemple:

Bâtiments de quatre logements loués à $250 chacun

Revenu annuel: $250 x 4 logements x 12 mois égale $12,000.

|

revenu annuel |

indice |

valeur marchande |

loyer de rentabilité |

|

$12,000 |

5 |

$ 60,000 |

$250 |

|

$12,000 |

8 |

$ 96,000 |

$400 |

|

$12,000 |

9 |

$108,000 |

$450 |

|

$12,000 |

10 |

$120,000 |

$500 |

|

$12,000 |

11 |

$132,000 |

$550 |

Un propriétaire qui achète l'immeuble de l'exemple précédent devra minimalement hausser ses loyers de $1 50 par mois, s'il désire rentabiliser son investissement.

Un locataire qui n'a pas assez d'argent pour amortir la hausse de loyer ou pour acheter son logement aura à investir énormément d'énergie s'il veut demeurer dans les lieux.

Les sociétés immobilières et les gros propriétaires ont développé avec les années une expertise difficile à contrer pour expulser les locataires. Ils procèdent souvent illégalement en envoyant des avis de réparations majeures non conformes souvent "agrémentés" d'un avis d'augmentation hors délai, des avis de conversion en copropriété laissant sous-entendre de futures reprises de possession ou encore des offres d'achat de baux (pour locataires récalcitrants seulement...). A force de harcèlement, ils parviennent à installer un climat de panique chez les locataires.

Habituellement, en moins d'un an, ils réussissent à vider les lieux. Les locataires mal informés de leurs droits se font coincer. Les mieux informés, eux, cèdent à cause de la complexité et des coûts élevés des recours juridiques.

B) Rétrécissement du stock de logements locatifs: Evictions

La conversion en copropriété à deux effets majeurs sur le stock de logements locatifs.

- abaissement du taux d'inoccupation

- rétrécissement du stock de logements locatifs

Le phénomène de la conversion en copropriété entraîne une rareté des logements à louer. Les propriétaires deviennent très sélectifs dans le choix de leurs locataires. La discrimination se pratique régulièrement lorsqu'un locataire se cherche un logement.

Dans le Plateau Mont-Royal, depuis 1981, la vente en propriété mixte (1,183 logements) et la copropriété (11,815 logements) ont fait disparaître 13,000 logements locatifs. Le stock de logements locatifs est passé de 42,656 à 29,657 logements.

Depuis 1981, environ 22,000 personnes ont été évincées de leur logement à cause de la copropriété. Il va de soi que le rétrécissement du stock de logements locatifs amène la population résidante traditionnelle à modifier leur habitude en matière d'habitation. On constate deux tendances chez les locataires évincés. La première consiste à sortir du quartier et la deuxième à partager un logement. Le phénomène de la colocation se développe non par choix mais par nécessité. Cette dernière solution respecte la capacité de payer des gens mais occasionne de sérieux inconvénients (perte de l'intimité, entassement,...).

C) Les sociétés immobilières: une sérieuse menace pour le droit au maintien dans les lieux.

En juin 86, les sociétés immobilières et les gros propriétaires possèdent plus de 8,000 des 29,000 logements locatifs du Plateau. Présentement, les promoteurs fouillent systématiquement le quartier. Ils attendent avec impatience le moment où le ministre Bourbeau lèvera le moratoire sur la conversion en copropriété divise. Des gros montants sont en jeux.

Parallèlement à cette course au trésor, plus de 34,000 personnes dépendent directement de prestations gouvernementales (assurance-chômage, bien-être social, pension de vieillesse). Ils résident dans les 29,000 logements locatifs du Plateau. Au rythme où les logements locatifs sont convertis (en moyenne 2,400 par année, depuis 1981) on prévoit une diminution de 5,000 logements locatifs d'ici 2 ans.

Le droit au maintien dans les lieux et le droit de rester locataire dans le Plateau sont sérieusement compromis. Le nombre de logements locatifs ne peut plus subir aucune perte car les locataires évincés devront obligatoirement quitter le quartier. La colocation a sa limite, celle du surpeuplement. Evincé par une conversion en copropriété ou évincé pour cause de surpeuplement, le résultat est le même. Les ménages locataires à faible revenu devront vivre l'exode.

D) Appropriation collective du logement:

Dans les quartiers où la conversion en copropriété est bien implantée, le développement de la formule "logement social" est sérieusement menacé.

Acheter des bâtiments susceptibles d'être convertis en coopératives et en O.S.B.L. est très difficile.

Pourquoi:

- Vitesse des transactions immobilières par rapport à la lenteur des délais administratifs pour constituer une coopérative ou un O.S.B.L.

- Les prix de vente des bâtiments sont trop élevés.

- Rareté des terrains et des bâtiments vacants.

- Programmes de financement insuffisants pour concurrencer le contexte spéculatif.

- Peu de participation de la ville de Montréal.

Dans le Plateau, il a actuellement 891 unités de logement H.L.M. Il n'a pas eu de construction depuis 1 984. La liste d'attente fixée par les critères très sélectifs de l'Office municipal de l'habitation est de 1615 unités.

LE MORATOIRE ET SON INEFFICACITE

- Comme un propriétaire d'une partie indivise peut reprendre possession d'un logement situé dans un immeuble de 4 logements ou moins, la conversion y est possible car nul copropriétaire n'est tenu de rester dans l'indivision.

- Comme nul ne peut enregistrer une déclaration en condominium sans l'autorisation de la Régie, il s'agit de s'organiser pour ne pas avoir à obtenir cette autorisation en s'excluant du cadre de la loi 107.

- La Cour supérieure a reconnu que si des logements avaient été détruits, modifiés ou démolis, ceux-ci faisaient place à de nouveaux logements jamais mis en location.

- Par la démolition de bâtiments et la reconstitution d'immeubles neufs.

- Comme le moratoire consiste en certains articles de la loi de la Régie du logement et que le recours à celle-ci se base généralement sur l'initiative des gens de s'en prévaloir, il s'agit d'éviter que le locataire en fasse utilisation.

Pour un convertisseur, il suffit de se débarrasser des locataires par du harcèlement (des menaces de vente, des hausses abusives de loyer, de l'intimidation), des reprises de possession de mauvaise foi, des obtentions de résiliation de bail, l'évacuation permanente des locataires lors de réparations majeures.

EXEMPLE:

- Le locateur avise les locataires qu'il met fin au bail parce qu'il va entreprendre des rénovations et vendre en copropriété. L'avis est non-conforme mais les locataires ont tout de même quitté. Les logements furent vendus 6 mois plus tard en condominium de luxe (rue St-Hubert).

- 12 unités de logements furent démolis. Les locataires avaient quitté. Rien n'empêche que les nouveaux logements construits puissent être vendus en condominiums (rue Mentana).

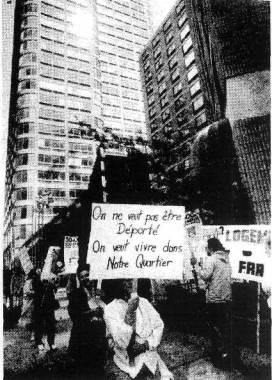

Une nouvelle forme de résistance à l'arrivée massive des condos dans nos quartiers a fait son apparition récemment: les graffitis sur les murs, les trottoirs ou les pancartes annonçant de nouveaux projets.

LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS

Les municipalités ont un rôle important à jouer en ce qui concerne le maintien du stock de logements locatifs et la conversion en copropriété; par conséquent nombre de leurs interventions ont rapport au droit au maintien dans les lieux des locataires.

Elles:

- conçoivent leurs schémas d'aménagement, leurs règlements de zonage...

- émettent des permis de construction, de rénovation, de démolition, etc.

- distribuent des programmes de subvention à la restauration, etc.

- possèdent des terrains (opération 20,000 log. à Mtl.)

- fournissent des services d'inspection, etc.

En plus de la question de la taxation foncière, il est facile de voir que les municipalités ont le pouvoir d'intervenir dans le domaine de l'habitation en ce qui a trait à la conversion.

A Montréal, par exemple, pourquoi n'offrirait-on pas un service d'information aux locataires au service de l'habitation ou de la restauration? Pourquoi ne vérifierait-on pas si les droits des locataires sont respectés avant d'accorder un permis de démolition, de restauration, etc.? Pourquoi ne réserverait-on pas des terrains pour la construction de logements sociaux? Pourquoi n'imposerait-on pas un moratoire sur la diminution du parc de logements locatifs à bas loyer? Pourquoi ne respecterait-on pas le droit des ménages à bas revenus de demeurer dans leurs quartiers?

Atelier 2: Les programmes de rénovation

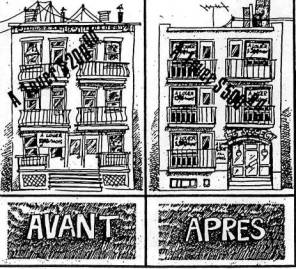

QUAND LA RÉNOVATION A LE MÊME EFFET QUE LE BULLDOZER

par François Saillant, du FRAPRU

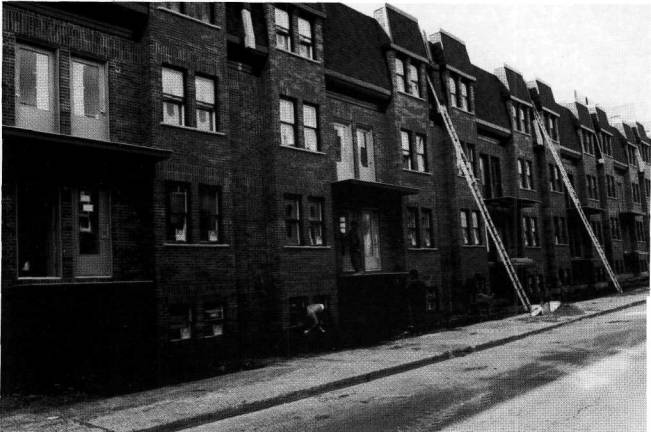

Pour beaucoup de résidants et de résidantes des quartiers populaires, les années 60 et 70 ont été synonymes de démolitions. A Québec, à Montréal, à Hull, des milliers de logements ouvriers ont été démolis et des centaines de milliers de personnes déplacées. Depuis le milieu des années 70, on ne démolit plus autant... on rénove. Pourtant, les résultats sont les mêmes. Loin de bénéficier des améliorations apportées à leur logement, les anciens locataires se voient forcés de déménager. Les bulldozers nous expulsaient, c'est au tour des décapeurs... et surtout des spéculateurs qui, après avoir laissé délibérément nos logements se taudifier (ou avoir acheté des logements déjà taudifiés), les retapent pour augmenter les loyers ou mieux encore pour les transformer en condos.

Une étude récente du Laboratoire de recherches en sciences immobilières de l'Université du Québec à Montréal (un organisme qui n'a jamais eu pour réputation d'être proche des préoccupations des locataires) a fourni des données révélatrices sur les effets de la restauration domiciliaire dans les quartiers centraux de Montréal. On y apprend notamment:

- que le loyer après restauration est de 38% supérieur au loyer avant les travaux;

- que la restauration aboutit bien souvent à la conversion du logement en copropriété (dans 67% des cas).

On y apprend surtout que 90% des logements restaurés sont occupés par de nouveaux résidants plus jeunes, plus scolarisés, mieux placés dans la hiérarchie sociale et surtout plus cossus. Le portrait type de l'acheteur de copropriété dans un logement restauré est à peu près le suivant: revenu de $42,000 par année; âge de moins de 40 ans; formation universitaire; professionnel ou col blanc...

Ailleurs en province, la rénovation, sans être aussi avancée qu'à Montréal, a des effets à peu près similaires. Une étude récente exécutée sur le quartier Saint-Sauveur à Québec a permis de constater que 55% des locataires de logements restaurés sont en fait de nouveaux locataires. Même chose à Sherbrooke où une étude du Comité des citoyen(ne)s de l'Accents a permis de constater que, dans le quartier Centre-Sud, la restauration de maisons accompagnant le Programme d'amélioration de quartier (un programme de rénovation urbaine qui touchait une quarantaine de villes dans les années 70) avait entraîné des hausses de loyer de 73% et que 63% des locataires avait dû quitter leur logement.

Donc partout les rénovations ont donné les mêmes résultats pour les locataires: hausses de loyer; obligation de déménager; remplacement par une nouvelle population plus fortunée.

Les études déjà mentionnées ont aussi fait ressortir deux phénomènes sur lesquels je voudrais maintenant attirer votre attention.

Le premier, c'est que pour une bonne part, les rénovations se font avec l'aide de subventions gouvernementales. Dans les quartiers centraux de Montréal, 68% de ceux qui ont fait des rénovations l'ont fait avec des subventions. Les gouvernements sont donc complices non seulement des hausses de loyer et des évictions dont nous sommes victimes, mais aussi des manoeuvres des spéculateurs. Car tous les moyens sont bons quand vient le temps de rénover: démolir les plafonds sur la tête des locataires comme ça s'est fait tout récemment encore dans le quartier Pointe Saint-Charles; couper l'eau chaude et le chauffage en plein hiver, comme s'est arrivé il y a quelques années sur la rue Esplanade (dans ce qui est devenu un des "beaux" condos de Montréal); utiliser les services de fiers-à-bras comme ça se fait encore présentement sur le Plateau Mont-Royal. La liste pourrait être longue, les spéculateurs n'étant pas à cours d'imagination quand vient le temps d'expulser les locataires.

Dernière remarque, qui vient de l'étude sur Saint-Sauveur: les augmentations de loyer sont moins considérables et les expulsions moins importantes quand les rénovations sont faites par des propriétaires occupants plutôt que par des propriétaires bailleurs de l'extérieur du quartier. On sait pourtant que les subventions à la restauration n'ont jamais été faites à la mesure de ces petits propriétaires: subventions trop basses, obligation de faire certains travaux inutiles et coûteux. Ne faudrait-il pas obliger les gouvernements à diriger les subventions à la restauration vers ces petits propriétaires, ainsi que vers les coopératives d'habitation et. les OSBL (qui se sont révélés des formules non-spéculatives et permettant le maintien des résidants), plutôt que vers des proprios dont on sait bien qu'ils ne visent qu'à faire le plus de fric possible... peu importe les moyens?

Voyons maintenant si la situation va changer avec le nouveau programme d'aide à la rénovation lancé récemment par les gouvernements fédéral et provincial.

LE P.A.R.C.Q.: LES EXPULSIONS VONT CONTINUER

Le P.A.R.C.Q. est le nouveau programme d'aide à la restauration qui va remplacer le PAREL et le Loginove. Il sera financé à 50-50 par le fédéral et le provincial, mais sera administré par la Société d'habitation du Québec. Il touchera à la fois les propriétaires-bailleurs, les propriétaires occupants et la transformation de logements pour les personnes handicapées.

Programme pour les propriétaires-bailleurs

A première vue, le P.A.R.C.Q. semble offrir des améliorations pour les locataires:

- les propriétaires devront respecter un loyer maximal après rénovation, ainsi que les modalités d'augmentation de ce loyer;

- ils ne pourront pas reprendre possession de ces logements, ni pour eux ni pour les membres de leur famille;

- ils devront en respecter le caractère locatif;

- toutes ces garanties sont valables pour une durée maximale de 15 ans.

Une analyse un peu plus approfondie nous oblige cependant à déchanter.

- Le contrôle sur 1 5 ans (du loyer, de la préservation du caractère locatif du logement, des reprises de possession, etc.) sera exercé par la Société d'habitation du Québec... et ce par échantillonnage. On peut douter du sérieux d'un tel contrôle, surtout pour mater les manoeuvres des spéculateurs. Ce contrôle risque fort d'être tout aussi facilement contournable que l'Entente propriétaire-locataire de Loginove.

- Même si les loyers sont bien fixés et bien contrôlés, les rénovations se solderont malgré tout par des hausses de loyer que ne pourraient assumer la grande majorité des locataires à faibles revenus. Des calculs exécutés avec les formulaires de la S.H.Q. sur des logements 45 pièces 1 /2 dont les loyers avant restauration se situent entre $200 et $300 par mois nous permettent de constater que les locataires y assumeront des augmentations de 26 à 46%. (Les subventions à la restauration dépendront du loyer avant rénovation plus les loyers seront élevés, plus les subventions seront basses. Or, les hausses de loyer seront fixées à partir de la partie non-subventionnée des travaux).

- L'aide au relogement des locataires devant quitter temporairement leur logement en raison des travaux est encore plus ridicule que le $325 maximum prévu dans le programme Loginove: $ 100 pour une personne, $200 pour deux, $250 pour trois, etc. Il y a quelques années, le Comité des citoyen(ne)s du quartier Saint-Sauveur, à Québec, a déjà estimé à $800 les coûts moyens qu'entraînait un tel relogement forcé pour les locataires. On est bien loin de ce chiffre. Voilà un autre facteur qui va contribuer au départ définitif de bien des locataires.

Programme pour les propriétaires occupants

Pour les petits propriétaires occupants, le programme représente un net recul. Un ménage de 2 personnes gagnant plus de $15,000 par année n'aura plus droit à aucune forme d'aide à la restauration dans la grande majorité des villes du Québec. Seules exceptions: Hull où le seuil d'admissibilité sera de $1 7,500 et Québec où il sera de $1 6,000. Une famille de 4 personnes perdra toute aide à partir de $ 1 7,500 ($ 1 6,000 dans les plus petites villes). C'est donc dire que beaucoup de ménages considérés comme étant sous le seuil de la pauvreté ne seront même plus admissibles aux subventions pour propriétaires occupants.

Et l'aide reçue sera de beaucoup inférieure à ce qu'elle était dans le passé: $5,000 pour un ménage gagnant moins de $ 1 3,000, $4,000 pour les moins de $ 1 5,000, $3,500 pour un revenu de $16,000... Non seulement demande-t-on aux propriétaires occupants d'être "pauvres raides" pour avoir droit aux subventions, mais on ne leur subventionne qu'une partie minime des travaux, leur demandant de se débrouiller pour trouver le reste de l'argent... avec une capacité d'emprunt à peu près nulle.

Les résultats sont évidents: délabrement du stock de logements possédés par les petits propriétaires et vente possible à des propriétaires aux reins plus solides.

Programme pour les personnes handicapées

L'aide disponible pour la transformation de logements pour les personnes handicapées a été très sérieusement coupée avec le transfert de l'ensemble des programmes disponibles auparavant à cette fin vers le seul P.A.R.C.Q. Les personnes handicapées ne pourront maintenant bénéficier que de la moitié et même du tiers des sommes qu'elles pouvaient auparavant toucher pour adapter leur logement.

Ajoutez à tous ces problèmes que les gouvernements ne subventionneront plus les coops et OSBL ayant reçu une autre forme d'aide au logement social, et vous verrez que le P.A.R.C.Q. n'est pas meilleur que le Loginove, qu'il aura les mêmes effets d'expulsion des résidants des quartiers populaires et qu'on nous ment effrontément à Ottawa et à Québec quand on nous dit qu'il a été conçu "au profit des ménages les plus démunis"!

Atelier 3: Le déplacement des populations

LE DÉPLACEMENT DES POPULATIONS: BUMPING ET DUMPING SUR LE FRONT URBAIN

par Suzanne LaFerrière, de la Clinique communautaire de Pointe Saint-Charles (Montréal)

Question: Identifiez une matière première que Montréal exporte de plus en plus?

Réponse: Les citoyen(ne)s de ses quartiers populaires.

Nos vieux quartiers se transforment. Non, il ne s'agit plus, à tout le moins dans les grands centres, des démolitions et expropriations massives qui décimaient nos quartiers il y a 15 ans. Ce qui se passe est plus subtil, plus insidieux: aujourd'hui, l'espace populaire n'est plus menacé par le bulldozer, mais par le Yuppie.1

Je gentrifie, tu gentrifies, etc.

Depuis quelques années, les vieux quartiers populaires sont l'objet de nouvelles convoitises. Des couches sociales montantes, scolarisées, mieux nanties viennent s'y installer. Près des lieux de travail du centre-ville, près des services et des activités culturelles, les vieux quartiers offrent en plus de grands logis "pittoresques". Nombreux sont ceux qui, désormais, ne quitteront plus la ville pour s'installer dans des banlieues lointaines, trop "familiales", peu "branchées".

Ce phénomène, marginal dans les années '70 (pensons au Carré Saint-Louis), a pris avec les années '80 l'allure d'un véritable mouvement...

L'installation des arrivants dans leurs nouvelles pénates ne se fait pas sans casser des oeufs. Dans la majorité des cas, c'est le scénario reprise de possession plus éviction des locataires. Les transformations en copropriétés sont courantes. Le tandem rénovations plus hausses de loyers est aussi répandu, mis en oeuvre par des propriétaires-bailleurs (souvent subventionnés) voulant capitaliser sur la valeur locative accrue des vieux quartiers. Dans les secteurs centraux où les terrains vacants sont nombreux, des constructions neuves, en changeant le panorama, stimulent le marché et entraînent hausses de prix et hausses de loyers dans les bâtiments avoisinants. Un condo en attire un autre... Des commerces nouveaux emboîtent le pas, adaptés aux goûts d'une clientèle plus à l'aise. La gentrification2 devient visible. Mais, dans tout ceci, que deviennent les "anciens", la population traditionnelle à faibles revenus?

La réponse à cette question commence à apparaître. Au Québec, le phénomène de gentrification est encore jeune, frappant surtout, et de façon inégale, les vieux quartiers de Montréal, Québec, Hull. Mais l'expérience de nombreuses villes américaines nous renseigne sur le processus en cours: la gentrification s'accompagne quasi-fatalement du déplacement de la population à faibles revenus hors des vieux quartiers, voire même hors de la ville.

Prenant de l'ampleur au Québec, le mouvement de déplacement des populations risque d'avoir un impact aussi grand que l'épidémie de démolitions urbaines qui, à Montréal seulement, entre 1 960 et 1975, avait détruit près de 30,000 logis.

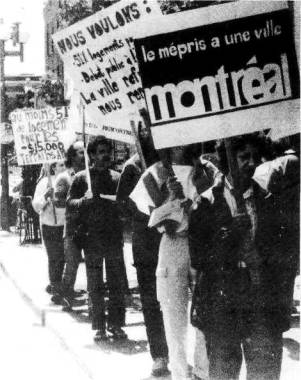

Plusieurs intervenants parlent actuellement d'exode, de déportation. L'affirmation semble grosse? Certains Don Quichotte seraient-ils en manque de noble cause? Aux gens des quartiers populaires, la réalité et la gravité de la situation ne font aujourd'hui plus de doute, et les observations des dernières années nous permettent maintenant de répondre à trois grands "mythes" qui circulent actuellement sur la gentrification et le bumping populaire qui l'accompagne.

Ces trois mythes pourraient se présenter ainsi:

- le déplacement de population est un phénomène marginal, peu étendu;

- le déplacement de population est nécessaire et bénéfique pour les vieux quartiers;

- le déplacement de population signifie une amélioration des conditions de vie des gens déplacés.

Ces trois arguments sont souvent repris par des promoteurs et diverses instances gouvernementales pour justifier leur action (ou inaction) dans ce qui s'annonce un des dossiers urbains les plus lourds de conséquences sociales.

1. Le mythe du "Petit secteur problème mineur"

On entend ici que la gentrification ne toucherait que quelques quartiers (ou fractions de quartiers) et qu'elle n'aurait d'incidence que sur un petit nombre de ménages possiblement relogés.

Précisons d'abord que la réponse à cet argument ne peut pas venir des statistiques provenant du dernier recensement disponible (i.e. 1981). D'une part, et les agents d'immeubles le confirment, l'intérêt large porté aux vieux quartiers date du début des années 80. De plus, c'est à cette époque qu'à Montréal, l'administration municipale désireuse de capitaliser sur l'engouement naissant, voulant redorer son assiette fiscale et corriger la démographie chancelante, mettait au point son discours de "Retour à la ville" et produisait, pour les quartiers populaires, des objectifs dits de revitalisation.3 Apparaissent alors: les PIQA ("Programmes d'intervention en quartiers anciens", embellissement de rues et ruelles et rénovations forcées); les sociétés para-municipales (Somham, Sodémont, etc.) de construction et rénovation résidentielles; et l'Opération 20,000 logements, de ventes de terrains municipaux pour fins de construction.

L'effet combiné de la Ville et du marché ne saurait donc être mesuré dans les statistiques de 1981. D'ailleurs, ces données indiquaient encore le fameux "T" inversé de la pauvreté, bien visible sur les cartes sociologiques de Montréal.

Pourtant, un tour d'horizon des quartiers centraux actuels (1986) indique que, côté transformations, "ils n'en meurent pas tous mais tous sont atteints".

Quelques indices:

Le Comité-logement Saint-Louis révélait récemment qu'au moins 22,000 (20% des locataires du Plateau Mont-Royal ont dû quitter leur logis, entre 1981 et 1986, suite à des conversions en copropriétés.4 On saisit ainsi pourquoi, dans ce quartier, la proportion de ménages locataires, de 86% qu'elle était il y a cinq ans, soit maintenant de l'ordre de 50%. On doit ajouter au tableau les départs causés par les rénovations (i.e. dans les logements qui restent locatifs): on sait maintenant que 90% des locataires touchés ne retrouvent pas leur logis.5

Evidemment, le Plateau est perçu, avec raison, comme le quartier "gentrifié" par excellence. Mais gentrification et déplacement se vérifient aussi dans Pointe SaintCharles, quartier longtemps considéré comme "à l'écart". Dès 1984, les organismes communautaires locaux constataient que les rénovations majeures chassaient les locataires (le secteur nord du quartier touché à 20%)6, et que déjà à cette date, 40% des délogés devaient quitter le quartier pour se reloger. Les intervenants sociaux du secteur estiment que ce pourcentage de "déportation" est plus élevé actuellement, le coût des loyers ayant grimpé, rénovations obligent.

La situation se répète aussi dans le Centre-Sud, comme le révélait récemment une enquête du journal La Criée, et des quartiers comme Saint-Henri rapportent déjà que les "nouveaux" occupant les logis restaurés forment de 1 5 à 20% des ménages du quartier.7

Le phénomène ne fait que débuter, et des éléments nouveaux peuvent s'ajouter; certains scénarios, prévoyant la levée du moratoire sur les conversions en copropriétés divises (condos), estiment que 20,000 logis pourraient disparaître du marché locatif, en deux ans, si cette mesure se réalisait.8

A ceux qui seraient tentés de croire qu'il n'existe qu'une clientèle limitée pour les retours aux quartiers anciens (et que par conséquent le phénomène connaîtra bientôt ses bornes), l'exemple de la Petite Bourgogne apporte un éclairage intéressant. Ce quartier, longtemps laissé pour compte avec un nombre effarant de terrains vacants, a d'abord reçu des bâtiments de l'Opération 20,000 logements d'esthétique banlieusarde à des prix (subventionnés) relativement modestes. Le succès des premières mises en marché, changeant l'allure du secteur, a permis que les constructions suivantes se vendent plus chères. De phases en phases, on atteint maintenant, pour la fin du développement, des prix "musclés", des condos post-modernistes, et une clientèle de "vrais" yuppies. L'exemple indique qu'avec un marketing approprié et une aide de l'Etat, même une population "petite-classe-moyenne" (mes excuses aux sociologues...) peut participer, ne seraitce qu'au début, au phénomène de transformation des vieux quartiers.

La Ville de Montréal a mis en place toute une série de programmes pour rendre la ville plus attrayante pour de nouvelles clientèles plus cossues: PIQA, revitalisation des artères commerciales, aide à la restauration résidentielle...

De plus, certaines interventions municipales (constructions ou rénovations) peuvent servir à rapiécer un secteur, dans l'objectif éventuel de déclencher l'intérêt des investisseurs privés dans un quartier jugé trop rébarbatif. C'est le cas à Pointe Saint-Charles, à Montréal, et sur les berges de la rivière St-Charles, à Québec (Notons qu'à Montréal, il n'est pas question de HLM; les constructions en question sont à prix dits "modérés", au double des loyers du quartier).

2. Le mythe du gentrificateur-sauveur

Cet argument affirme que les quartiers populaires sont devenus (ou en voie de devenir) des ghettos, des pépinières de problèmes, et que la venue de nouveaux groupes sociaux va alléger la situation; dans la même foulée, l'argument soutient que l'économie locale (i.e. les commerces) sera stimulée et que les retombées atteindront tout le quartier.

Cet argument est sans doute celui qui ébranle le plus ceux qui veulent travailler pour améliorer les conditions de vie des gens à faibles revenus. Mais ici encore, la réalité parle autrement.

La mixité sociale dont il est question, et qui semble exister à l'heure actuelle (ne parle-t-on pas de 20% de nouveaux à St-Henri, donc aussi de 80% d'anciens?), est une situation illusoire car TRANSITOIRE. Si l'on constate que le marché est en pleine expansion (et les taux d'intérêts actuels excitent une spéculation frénétique à Montréal 9), on doit aussi constater qu'il n'existe que très peu de protection pour les anciens résidants. Les comités-logement dénoncent depuis longtemps les vides juridiques qui permettent évictions et rénovations. Les contraintes aux reprises de possession ne sont qu'affaires de délais.

Les lois du marché signifient le départ des plus démunis. Peut-on parler de mixité quand, comme cela s'est produit dans Pointe Saint-Charles, tous les assistés sociaux d'une rue ont dû quitter, suite à des rénovations?

C'est aussi la loi du marché qui fait que dans les secteurs gentrifiés, les anciens résidants voient leurs commerces traditionnels remplacés par des boutiques spécialisées qui, en plus de ne pas être garantes d'emplois locaux, ne correspondent guère aux besoins des gens à faibles revenus.

Le discours de la mixité sonne faux pour d'autres raisons, qui ne sont plus seulement économiques. Des conflits sociaux surgissent. Dans le sud-ouest de Montréal, des occupants de nouveaux condos ont fait circuler une pétition, à saveur raciste, pour demander à la Ville de réduire le nombre de HLM dans leur patelin. Paraîtrait que ça nuit à la valeur des propriétés...

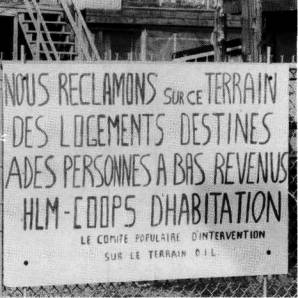

Par ailleurs, cette préoccupation de mixité sociale est brandie au gré des situations. A Rosemont, quand les citoyens ont demandé que les HLM et coops souhaités sur les terrains Angus reproduisent le profil social du quartier, ils se sont fait répondre que ça créerait un ghetto. Quand on sait que Rosemont est le quartier "statistiquement moyen" à Montréal, on reste songeur sur le sens du mot ghetto.

3. Le mythe de Tailleurs meilleur

Ce dernier argument prétend qu'en déménageant vers des secteurs moins vétustes, les ménages déplacés retrouveront des conditions de vie améliorées. D'abord, où vont les gens déplacés? Intervenants et chercheurs s'entendent pour dire que les ménages délogés tentent d'abord de rester "dans les parages", mais, n'y réussissant pas, sont par déménagements successifs progressivement éloignés de leur quartier de départ.10

Il semble que les corridors de migration se forment: circuits standard de recherche de logis abordables, de plus en plus loin du centre-ville. Les gens de Pointe SaintCharles se retrouvent à Verdun, Ville LaSalle, et même la rive-sud.11 Les anciens de Centre-sud essaiment vers le nord-est, aboutissant à St-Michel ou Montréal-Nord. L'élément déterminant: la disponibilité de logements à prix abordables. Car, sur le plan économique, les revenus des ménages déplacés ne se métamorphosent pas par miracle: ils demeurent ceux de petits salariés, pensionnés, assistés sociaux .12

En quittant leur ancien logis, au loyer très bas 13, ces ménages doivent forcément consacrer une part plus lourde de leur budget à l'item logement, et, par voie de conséquence, devront nécessairement opérer des coupures sur le reste des dépenses. Ces charges accrues sont dramatiques pour les familles à faibles revenus. Budget vêtements? budget alimentaire? La marge de manoeuvre des plus démunis est nulle. Les efforts pour se loger à bon compte pousseront certains à des grands déplacements. Mais le parc de logements locatifs, hors des vieux quartiers, est souvent dans son "bas de gamme", composé d'immeubles spéculatifs, dont les logis sont typiquement petits, mal insonorisés, à l'entretien aléatoire, et malgré tout plus chers que les anciens logements. L'amélioration de qualité de vie n'est pas évidente...

Mais l'argent n'est pas tout, diront les bonnes âmes. Sans doute. C'est pourquoi il faut aussi noter que les ménages déplacés perdent de surcroît les services (communautaires et autres; pensons aux centres d'éducation populaire, aux garderies, etc.) adaptés à leurs besoins et dont la présence caractérise les vieux quartiers. Il n'est pas assuré que dans la conjoncture "Etat-poids-plume" actuelle, la mise sur pied, ailleurs, d'organismes communautaires soit chose facile, et ce d'autant moins que la population concernée, saupoudrée dans de nouveaux espaces, sera difficile à repérer.

Les séquelles sociales du déplacement sont, quant à elles, impossibles à quantifier. Eloignement des amis, des parents; perte des réseaux de support et d'entraide, isolement en particulier des personnes âgées et des familles monoparentales. Les quartiers tricotés serrés, aux liens sociaux denses, ont la réputation (vérifiée d'ailleurs 14), de mieux gérer leurs problèmes sociaux que d'autres quartiers à revenus comparables mais sans tissu social fort. On aide plus facilement les gens qu'on connaît. D'autres villes, où se sont réalisés des programmes de rénovation urbaine 15, ont pu constater l'augmentation de la mortalité des personnes âgées déplacées de leur quartier. Faudra-t-il attendre que le phénomène soit détecté ici pour y croire?

Pour le droit de rester dans son quartier

C'est donc un ensemble de faits et d'observations, glanés ces cinq, six dernières années, qui nous font sursauter devant les discours rassurants sur la "revitalisation" des vieux quartiers. Comme à l'époque des grandes démolitions, la même vieille question lancinante revient: à qui profite la revitalisation? Croyons-nous vraiment que la dispersion des gens démunis sur un plus grand territoire soit une solution à quoi que ce soit?

Dans les vieux quartiers, la population a toujours voulu améliorer son sort. En témoignent abondamment les réalisations des mouvements sociaux qui ont pris racine dans ces quartiers. Encore aujourd'hui, une floraison de projets s'attaquent aux problèmes de conditions de vie vécus par la population. Coopératives d'habitation, services communautaires, relance locale et communautaire de l'emploi: l'étiquette de ghetto est loin de rendre justice à la vitalité de nos quartiers. C'est pourquoi nous disons non aux mythes qui circulent sur le déplacement des résidants des quartiers populaires. A quand des quartiers où nous aurons vraiment droit de cité?

Annexe

Le déplacement vu à la loupe: ou, comment on s'est rendu compte que Pointe Saint-Charles perdait son monde...

Mai 1981: La Ville de Montréal commence ses programmes PIQA en forçant les résidants d'un secteur à faire des rénovations. Une enquête porte-à-porte révèle que les travaux demandés risquent de coûter cher. Les groupes communautaires s'organisent et demandent a) une consultation publique et b) des subventions à la rénovation accrues avec contrôle des loyers.

Eté 1981 :

Premières paniques de petits proprios qui découvrent qu'ils n'ont aucun recours contre la Ville.

Décembre 1981 :

Un côté complet de la rue Richmond est à vendre. La Ville donne quelques mois plus tard une hausse de subventions aux résidants des secteurs PIQA, mais il faut quand même payer une partie des travaux exigés.

1982:

Les élections s'en viennent. La Ville trouve que ses Programmes PIQA coûtent cher et n'avancent pas assez vite. Les chialeux sont, de plus, nombreux et bruyants. La Ville change de tactique: elle stimulera désormais le changement en construisant elle-même. Ses premières rénovations se font par le biais de sociétés para-municipales; les loyers tournent autour de $250 (Moyenne du quartier: $125.).

Constructions neuves, avec le concours de la Caisse Pop locale, à $350. par mois. C'est en coop, mais les groupes communautaires du coin ont dû gueuler pour faire baisser les prix initialement fixés à $450. Les propriétaires des maisons voisines ont une idée: ils montent leurs loyers "parce que le voisinage s'améliore". Premiers départs de locataires.

1983:

Sondage par des étudiant(e)s de l'U. de Montréal: dans le secteur PIQA le plus avancé, le pourcentage de locataires est tombé de 90 à 75% en deux ans. Un porte-à-porte exhaustif révèle que les rénovations dans les PIQA se multiplient. Beaucoup de départ de locataires! Mais les gens espèrent encore se trouver un logis dans le coin. Entretemps, un projet de "banque de logements" (liste de logis disponibles) avorte, faute... de logements disponibles.

Encore des constructions municipales. Prix: $450 par mois, sans service. Les PIQA ressortent des boules à mites, en partie. La Ville fait procéder à un programme d'enfouissement de fils électriques, qui force les gens à changer leur installation électrique et même à creuser leur cave. Mars 1 983. Un côté de la rue Ste-Madeleine est à vendre.

1984:

La population est de plus en plus inquiète. Les rénovations sont de plus en plus visibles. Les petites rénovations faites par les proprios résidants ne font pas trop grimper les loyers, mais les rénovations subventionnées sont désastreuses. Pourtant, on voudrait tous tellement rester dans de bons logements.

Trois études: une qui nous dit que 1 logis sur 6 est déjà rénové; l'autre qui nous apprend que 40% des locataires touchés par ces rénovations ont quitté le quartier; et une troisième qui révèle que la moyenne des loyers du quartier est de $1 60, mais que les rénovations font grimper ça rapidement. Et c'est pire dans les zones PIQA.

Sur un ancien terrain de la Ville, la Caisse (encore!) parraine un projet de condos. Prix de départ: 48,000. Les mensualités réelles (incluant taxes et chauffage) atteignent $720. Et ça se vend, mais lentement.

La SODEMONT s'essaie avec un petit projet de condos. Faute de preneurs, elle le transforme en logements loués. Prix: $475, sans service. Mais l'édifice "change la face" du secteur...

Fin 1984, des contracteurs privés tentent eux aussi l'expérience des condos. Certains sont vendus, d'autres doivent être loués. Les prix varient autour de 40-50,000.$ Les rénovations: ça continue. Porte-à-porte: on découvre que la rue Shearer a perdu tous ses assistés-sociaux. PIQA et rénovations...

1985:

Le comité-logement et les autres groupes du quartier sont assiégés par les gens qui cherchent des logements. Des logis minables se louent maintenant $400.

Sécurisés par les plans que l'administration a dévoilé pour le quartier (en novembre 1 984, elle publiait un Schéma d'aménagement pour la Pointe), des promoteurs annoncent des projets de transformations d'usines en condos, le long du Canal Lachine (le beau spot...).

1986:

Réalisation de certaines parties de ces projets. Par ailleurs, le prix de vente des maisons (non-rénovées) dans le quartier commence à monter. Les coops ont plus de difficultés à se trouver des bâtiments adéquats.

On découvre que 200 familles d'assistés sociaux ont quitté (en quelques mois) la Pointe (source: le bureau local du BES), et on découvre aussitôt qu'elles sont maintenant rendues à Verdun, via un autre bureau d'aide sociale.

Des intervenants de la Clinique retrouvent de leurs anciens patients dans un parc de roulotte à Mascouche; d'autres, à Lachine, etc.

1987:

A suivre.

Atelier 4: Aménagement des quartiers

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN: PROBLÉMATIQUE DES GRANDES ET DES PETITES VILLES

par Marc Savaria, de l'Atelier du logement communautaire des Bois-Francs (Drummondville)

Les grandes villes

Les gouvernements interviennent dans le réaménagement des quartiers parce que l'espace n'est plus rentable et qu'une utilisation différente permettrait une plus grande rentabilité. Bien plus que le désir du retour en ville, c'est la volonté des municipalités de faire payer qui prime.

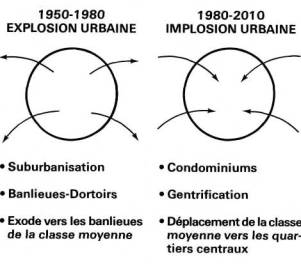

Au début des années '50, les villes se vidaient au profit des banlieues. Trente ans plus tard, le schéma est inversé (quoi que les banlieues ne se vident pas...) et c'est le retour en ville.

Dans les grands centres urbains, nous assistons au "retour" à la ville des couches aisées de la population. Encouragé par les administrations municipales à Québec et Montréal, ce "retour" se fait en délogeant les couches de population moins favorisées et plus âgées. Ce phénomène change complètement la nature des quartiers. Les municipalités y trouvent leur profit. Les banlieusards travaillaient en ville, utilisaient certains services, mais ne payaient pas de taxes. Avec le retour en ville, la machine est inversée.

Dans les grands centres urbains, l'implosion urbaine amène les couches populaires à revendiquer "le droit à la centrante", selon l'expression d'Henri Lefebvre qui a analysé ce phénomène à Paris dans les années 70. Le droit à la centralité, c'est celui d'habiter proche des services pour les personnes âgées, près du transport en commun, là où la vie culturelle, commerciale est active. En étant chassées des quartiers centraux, les populations démunies se retrouvent sur un marché de logement qui n'a rien à leur offrir.

Commentaires des participant(e)s

L'aménagement des quartiers ne se fait pas pour les populations traditionnelles. C'est ce qui s'est passé à la Petite Bourgogne. Il y a eu dix ans de rénovation, d'aménagement et de construction. Cela s'est fait pour une nouvelle population qui commence à arriver. Il y a une différence énorme entre rénover des logements pour les rendre conformes à de nouvelles normes d'hygiène par exemple, et tout chambarder pour amener de nouvelles populations et chasser les résidant(e)s. A Québec, l'aménagement du Vieux Port a chassé les chambreurs... On peut multiplier les exemples: Centre-Sud, St-Jean Baptiste, etc.

La vigilance des citoyen(ne)s face à ce qui se passe dans leur quartier et dans les autres quartiers reste très im-. portante. Les problèmes rencontrés dans Petite Bourgogne quant au réaménagement du quartier ont servi à la Pointe Saint-Charles pour s'organiser et résister. La même chose s'est produite dans St-Sauveur face à l'expérience, vécue dans St-Roch.

Le phénomène de la gentrification

Bien souvent, on voit le début du changement des" quartiers à travers la revitalisation des artères commerciales, qui se transforment pour accueillir une population plus aisée. Ensuite, le stock de logements se transforme à son tour pour cette population. C'est ce qu'on constate dans Rosemont: la rue Masson s'est transformée, il y a présentement beaucoup de vente de maisons, beaucoup; de cas de reprise de possession. Rosemont qui n'est pas un quartier cible des yuppies subit quand même des déportations de populations. Dans le quartier Villeray, la gentrification se développe tranquillement. On y voit de plus en plus de condos. Les seuls aménagements qu'on voit ne sont pas pour ceux qui les demandaient depuis trente ans' mais pour des nouvelles populations.

A Pointe Saint-Charles, la situation est différente. Lapopulation n'a pas bougé depuis trente ans: Ce sont des sans-emploi, des assistées sociales et assistés sociaux, des personnes âgées... C'est l'après Petite Bourgogne.

Le réaménagement urbain prend souvent l'allure du. progrès. Mais les populations traditionnelles des quartiers populaires le redoutent, à juste titre: on ne veut pas de nouvelles fenêtres, parce que ces rénovations vont entraîner une hausse de loyer... qui mène sur le trottoir. Alors les gens deviennent négatifs. Le vieux stock de logements aurait besoin d'être rénové mais les gens savent que ce ne sera pas pour eux. Le "progrès" chasse les gens qui devraient avoir le droit d'en profiter. C'est ça qui est grave. Ce que tous veulent, c'est le plein emploi, des quartiers bien équipés, le maintien des populations résidantes.

Un exemple de revitalisation d'une grande artère commerciale: la rue Wellington, à Sherbrooke.

Les petites villes

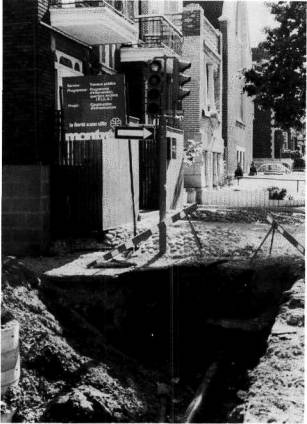

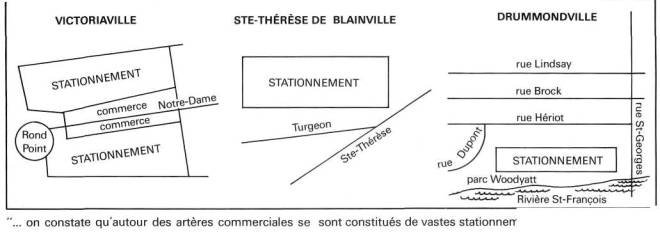

Au Québec, le programme de rénovation urbaine (PRU) (1968-1973) a considérablement marqué les villes moyennes. Que ce soit à Ste-Thérèse, Drummondville, Victoriaville, St-Hyacinthe ou ailleurs, on constate qu'autour des artères commerciales se sont constitués de vastes stationnements. Les marchands du centre-ville désiraient faire concurrence aux centres d'achats de la périphérie. Pour ce faire, on démolit les faubourgs du centreville: les programmes de rénovation urbaine étaient connus comme étant des "opérations Bulldozer"... Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la démolition des faubourgs a plus nuit aux commerçants du centre-ville que l'ajout de stationnement n'a apporté d'achalandage à leur commerce.

A partir du milieu des années 70, les gouvernements se sont mis à aménager nos quartiers (grâce à un programme fédéral-provincial qui s'appelait le PAQ). On ne démolissait plus autant, on aménageait des parcs, on changeait les systèmes d'égout et d'éclairage, on faisait des beaux trottoirs, on rénovait des maisons. Mais dans la majorité des villes où le programme a été appliqué, les résultats étaient les mêmes: on devait déménager... cette fois parce qu'on n'arrivait plus à payer les loyers de nos beaux restaurés.

Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'activité dans les centres-villes: on parle de revitaliser les centres-villes. Des associations de marchands se sont constituées (SI DAC)... Privés d'une population résidante, remplis du vide morne des stationnements, souvent peu équipés pour soutenir la vie culturelle et sportive, les centres-villes n'ont plus d'âme. Dernièrement, les programmes REVICENTRE ont surtout servi à améliorer les conduites d'égout et d'aqueduc; les municipalités étaient surtout soucieuses de diminuer la facture des travaux d'assainissement des eaux. A l'automne '86, presque toutes les villes moyennes étaient en travaux pour moderniser leur service d'aqueduc et d'égout. Les MRC exigent un plan directeur et un plan de zonage: plusieurs villes préparent un plan particulier d'urbanisme (PPU) pour leur centre-ville qui souvent viendra confirmer ce qui existe déjà.

Les vingt-cinq dernières années de réaménagement urbain dans les villes moyennes au Québec ne nous montrent pas un effort constant et une ligne directrice, mais plutôt une gestion à la petite semaine au gré des programmes et des crédits alloués par les gouvernements supérieurs. A nous de proposer notre vision des centres-villes et d'en faire une réalité. Chose certaine, ça pourra pas être pire que ce qui s'est passé durant les 25 dernières années...

Commentaires des participant(e)s

A Rouyn, les maisons du centre-ville sont vieilles, pas rénovées et coûtent très cher. A Matane, quelques gros propriétaires ont le monopole, ils achètent les vieilles maisons et les rénovent, les gens doivent déménager, ils demandent des HLM inexistants, la liste d'attente compte 800 noms et seulement 40 unités ont été construites. De plus ces HLM sont construits à l'extérieur du centre-ville, loin des services. Les gens à faible revenu n'ont pas d'auto, ils sont donc privés des services essentiels à la vie quotidienne. A Sorel, le logement a été un dénominateur commun pour regrouper différentes personnes et groupes. Une plate-forme commune a été préparée. Ils ont apporté des analyses et des schémas d'aménagement, ils ont pu ainsi faire valoir leur vision de l'aménagement plutôt que de s'en faire imposer une.

NOS ACTIONS ET NOS LUTTES POUR SAUVER NOS QUARTIERS

Ateliers du dimanche 7 décembre

Atelier 5: Les recours légaux

LES RECOURS LÉGAUX: ENTRE L'ÉCRIT... ET LA PRATIQUE

par Jean-Pierre Wilsey, du Comité Logement St-Louis (Montréal)

Adoptée en 1 979, la législation sur le logement locatif (Loi sur la Régie du logement, articles sur le Louage de choses dans le code civil) avait comme objectif premier de protéger le stock de logements locatifs en reconnaissant aux locataires un droit essentiel: le droit au maintien dans les lieux. Le législateur avait prévu une série de mécanismes pour encadrer et assurer ce droit: contrôle du loyer; renouvellement automatique du contrat de location; moratoire sur la conversion en copropriété divise; création d'un tribunal, la Régie du logement; etc. Une lecture rapide de l'ensemble de ces textes nous donne l'impression que la loi limite et restreint sérieusement le droit de propriété. Hors, la pratique nous oblige à constater que ces restrictions sont fictives, voire même très fragiles lorsqu'elles sont confrontées aux lois du marché et à la spéculation foncière. En effet, tous les échappatoires, tout ce qui remet en question le maintien dans les lieux, et cela dans la législation sur le logement elle-même, ont systématiquement été utilisés afin d'accroître la valeur marchande des immeubles. Cela a eu comme principale conséquence d'évincer de leur logement une portion importante de gens qui n'avaient pas les moyens financiers pour assumer les nouveaux coûts de location.

Les Entreprises Laro, qui avait démoli illégalement douze logements sur le Plateau Mont-Royal, n'ont été condamnés qu'à $20,000 d'amende... somme qu'elles n'auront aucune difficulté à payer avec le nouveau projet de luxe qu'elles édifieront sur le terrain devenu vacant.

Les Entreprises Laro, qui avait démoli illégalement douze logements sur le Plateau Mont-Royal, n'ont été condamnés qu'à $20,000 d'amende... somme qu'elles n'auront aucune difficulté à payer avec le nouveau projet de luxe qu'elles édifieront sur le terrain devenu vacant.

Les moyens utilisés sont multiples et très souvent légaux:

- La démolition d'un immeuble (faire disparaître un vieux bâtiment peu rentable et le remplacer par un nouvel immeuble qui a l'avantage d'être soustrait de la fixation de loyer et du moratoire sur la conversion en condo.)

- La rénovation résidentielle (bénéficier des programmes de subvention, accroître la valeur marchande et augmenter les loyers).

- Le changement d'affectation subdivision (transformer un logement locatif en un local commercial non protégé par la Régie ou multiplier le nombre de logements donc de revenus).

- La reprise de possession (jouir de son droit de propriété).

Dans ce contexte, les recours légaux peuvent nous appaître illusoires et peu efficaces en égard aux enjeux économiques et aux règles du jeu imposées par le secteur immobilier. Il n'en demeure pas moins que ces recours peuvent nous être d'une certaine utilité à la condition de les lier à d'autres types d'interventions et de revendications: meilleur financement pour le logement social, abolition des nombreux abris fiscaux pour les entreprises immobilières, amendes plus sévères pour les pratiques illégales, contrôle obligatoire des loyers, rendre l'obtention des permis de rénovation et de démolition plus difficile, faire réellement reconnaître le caractère d'ordre public de la législation du logement locatif, etc..

Atelier 6: La mobilisation

LA MOBILISATION: PLUS QU'UNE QUESTION DE RECETTES

Exposé Thérèse Stanhope de la Clinique communautaire de Pointe Saint-Charles (Montréal)

S'il y a une question que nous nous posons presque quotidiennement dans nos groupes, c'est bien: "Qu'estce que ça donne? Est-ce que ça vaut la peine?". A cela, je réponds sans hésitation: "Oui, ça vaut la peine. Même si on ne gagne pas toujours, on n'a rien perdu à se mobiliser".

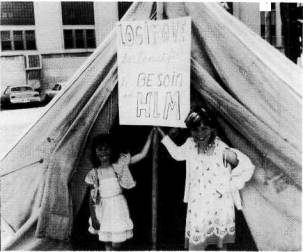

Mais pourquoi certaines mobilisations marchent-elles et d'autres pas? Pour tenter de répondre à cette question, je vais partir de trois exemples de luttes dans lesquelles j'ai été personnellement impliquée. La première, c'est la lutte des locataires de HLM de Montréal sur l'échelle des loyers, sur l'accès à la Régie du logement et sur les conditions de vie dans les logements municipaux. Cette lutte a été assez difficile: il a été difficile de mobiliser et il a été difficile d'arracher des gains. On a remporté certaines victoires, comme l'accès des locataires de HLM à la Régie du logement, mais malheureusement à ce moment-là il ne restait plus personne dans le comité.

La seconde lutte, c'est celle des retraité(e)s contre la désindexation de leurs pensions. Celle-là a été superfacile: les gens se sont mobilisés et ont obtenu gain de cause dans un temps relativement court. Et le dernier exemple, c'est celui du Projet Saint-Charles pour arracher 500 logements sociaux dans la Pointe. Le projet a fait son bonhomme de chemin et il y a eu des gains, même si l'objectif de 500 logements n'a pas été atteint.

Si ces trois mobilisations ou tentatives de mobilisation ont donné des résultats différents, ce n'est pas seulement une question d'ingrédients, mais aussi une question de conjoncture et d'opinion publique.

Si la lutte des locataires de HLM a été si difficile et n'a pas réussi à mobiliser largement, c'est en bonne partie à cause de l'image manipulée dont ils étaient victimes. L'image qu'ont leur a fabriquée et qui les ébranlait eux-mêmes, c'était celle de "gens qui ne paient pas leur loyer", de "gens qui n'entretiennent pas leur logement", de "gens qui chialent pour rien". On a vu la même chose récemment avec les Boubou-macoutes.

La campagne de presse contre les assistés sociaux a préparé le terrain aux mesures de Pierre Paradis.

Les retraité(e)s en lutte contre la désindexation, eux, jouissaient au contraire d'une sympathie populaire dont ils ont su tirer parti. Leur manifestation à Ottawa a même été couverte favorablement par les médias... contrairement à ce qui arrive toujours aux syndicats.

Quant au Projet Saint-Charles, on s'y est rendu compte de l'image quand on a tenté de mobiliser la population autour d'un mot d'ordre comme "II faut garder nos logements". Ce mot d'ordre ne rejoignait pas les gens qui habitaient dans des logements détériorés dont ils n'étaient pas satisfaits. Garder son logement, est-ce que ça signifiait le garder comme il est présentement? Par contre, le mot d'ordre "Sauver notre quartier" a été plus mobilisateur et a même permis d'aller chercher les petits propriétaires de la Pointe Saint-Charles.

Une autre leçon de ces luttes, c'est l'importance de pouvoir gagner quelque chose et de pouvoir évaluer ces gains si minimes soient-ils. Il est vrai, par exemple, qu'il ne se fait plus autant de HLM qu'avant, mais il s'en fait encore. S'il n'y avait pas eu d'action, il n'y aurait plus de HLM. Le Projet Saint-Charles quant à lui n'a peut-être pas atteint son objectif de 500 logements, mais depuis deux ans la Pointe a obtenu 171 logements sociaux, alors qu'il ne s'en faisait auparavant que 20 par année. Ces logements-là, on les a arrachés et il faut revendiquer ce gain.

Il faut également maintenir la mobilisation, trouver des moyens pour garder l'intérêt de la population. Récemment, à la Pointe Saint-Charles, on a enterré un projet de coopératives dont les loyers fixés par la Société canadienne d'hypothèque et de logement étaient trop élevés pour la capacité de payer des gens du quartier. Cette action spectaculaire a permis de maintenir l'intérêt à la lutte. Il est enfin très important d'arriver le plus possible à élargir nos appuis, selon les enjeux politiques et économiques de nos luttes.

Un mot en terminant sur le lobbying. Le lobbying, estce que ça sert. Et à quoi ça sert? Je crois personnellement que ça peut servir, mais à condition de savoir l'utiliser, sans en être soi-même victime. Ainsi le lobbying attire souvent la sympathie de la presse. Quand on va rencontrer un député ou ministre, les journalistes se déplacent... pas nécessairement pour nous, mais pour les autorités. On n'en réussit pas moins à faire passer notre message. C'est un moyen qu'on utilise pour rejoindre notre journal local. On utilise le lobbying pour élargir nos appuis. Ce qu'il faut, c'est saisir toutes les occasions pour les retourner à notre profit, c'est être capables de récupérer la conjoncture à nos fins.

Il aura fallu trois ans et demi aux résidant-e-s du quartier Centre-Sud, à Montréal, pour gagner un mini-parc correspondant à leurs volontés. Pendant ce temps, le quartier continuait à s'embourgeoiser à vive allure...

Atelier 7: La copropriété comme alternative populaire?

LA COPROPRIÉTÉ COMME SOLUTION AU PROBLÈME DU LOGEMENT???

par Jacques Fiset, du comité des citoyen(ne)s du quartier Saint-Sauveur, de Québec

Le problème du logement est d'abord un problème de rapport entre son coût et la capacité de payer de l'occupant. Tous les autres problèmes découlent de ce premier, quelque soit le "mode de tenure". "Mode de tenure", c'est l'expression qu'on utilise dans les livres pour dire "façon d'occuper un logement", soit comme locataire, comme propriétaire, comme co-propriétaire, où comme coopérant. Cependant le mode de tenure y est pour quelque chose dans la capacité de payer.

Si l'on considère le coût d'un logement loué dans le marché privé, il est probable qu'il représente: le coût d'opération du logement par mois (entretien, taxes, assurances, énergie si c'est inclus), le coût du financement de la partie d'immeuble par mois (remboursement hypothécaire), une réserve de réparation majeure sur l'immeuble (si jamais le proprio s'en fait une), et un profit du propriétaire. Donc quelqu'un qui deviendrait propriétaire de son logement devrait théoriquement pouvoir diminuer le coût de son logement par mois.

Une tentative

C'est de ce principe que les membres du comité des citoyens du quartier St-Sauveur sont partis pour lancer l'opération "réappropriation de quartier". Nous nous rendions compte que beaucoup de maisons étaient mises en vente dans le quartier et que souvent elles étaient achetées par des propriétaires extérieurs au quartier. Qu'ils soient ou non entrepreneurs, qu'il y ait rénovation ou pas, la transaction amenait à plus ou moins long terme une hausse de loyer et éventuellement un départ des locataires. Nous favorisions à ce moment-là la formation de coopératives en priorité. Mais attendu l'évolution de la situation de ce côté-là, les délais nécessaires à une telle démarche, nous ne pouvions en rester là. Nous avons donc envisagé d'une part l'achat en copropriété et à la limite l'achat comme propriétaire résident.

Le type de copropriété que nous envisagions à ce moment-là était la copropriété indivise, où tous les occupants sont propriétaires ensemble de tout l'immeuble et sont en même temps locataires du logement qu'ils occupent. Il ne s'agit donc pas de transformation en condominium même si extérieurement ça y ressemble. D'ailleurs si l'on se fiait aux expériences en cours dans le quartier, c'était la formule généralement utilisée. Il s'agissait donc de proposer à des locataires dont la maison était mise en vente, de se regrouper et d'acheter ensemble leur immeuble.

Une belle histoire

C'est à travers toutes les luttes qu'il menait pour le droit au logement que le Comité des citoyen-ne-s du quartier Saint-Sauveur, à Québec, a commencé à mettre de l'avant la réappropriation du quartier, notamment par le biais de la copropriété.

J'ai moi-même acheté la maison que j'habite actuellement de cette façon. Nous étions locataires d'une maison à trois logements, propriété des deux filles de l'ancienne propriétaire morte avant notre arrivée (donc aucun hypothèque sur la maison). Nous payions $250/mois. Un toit s'étant mis à couler, les propriétaires voulaient nous augmenter avant de faire la réparation. S'en suivit une altercation que je passe sous silence. Un bon samedi matin, toujours sans avoir fait la réparation, on nous offre d'acheter la maison. Ma copine était membre fondateur d'une coopérative d'habitation, nous décidons donc de leur demander d'acheter la maison. Mais c'était trop de délai... on ne pouvait rien promettre. Cependant nous étions bien dans cette maison. Nous allons voir les deux autres locataires; ils partent bientôt tous les deux. Nous finissons par trouver une amie qui accepte d'acheter avec nous et occuperait au départ du locataire, le logement du 3e. La caisse pop nous fait des misères, nos revenus sont trop bas, mais on finit par nous accepter compte tenu du bas prix de la maison, et de la fille du 3e qui aura sa maîtrise: "C'est de l'avenir". On emprunte le reste à des amis et on achète. Au départ des locataires, nous louons le 2e avec option d'achat d'une part à un copain. Et sept ans plus tard, nous payons $35/mois de plus cher, un logement arrangé à notre goût dans une maison entretenue à raison de $2000/ an de réparation.

Ça c'est une histoire. J'en connais quelques autres dans le quartier. Cependant, elles ne sont pas très nombreuses, et n'ont jamais réussi à créer un effet d'entraînement. Quels sont donc les obstacles à un tel effet, et un tel effet serait-il souhaitable?

Les obstacles

Le premier obstacle que l'on rencontre, et peut-être le plus important: être locataire, n'est pas qu'un mode quelconque de tenure, c'est aussi une mentalité et une manière de vivre. Ne devient pas propriétaire qui le veut. C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes des coopératives d'habitation: un locataire, ça paie pour un service, il veut un bon service; de là à prendre la responsabilité de se donner un bon service, il y a un pas que tout le monde n'est pas prêt à franchir. Même dans notre copropriété, on peut distinguer ceux qui agissent comme propriétaires et ceux qui agissent comme locataires.

Le second obstacle, c'est le fait de "se mettre ensemble". C'est d'ailleurs l'aspect le plus difficile des coopératives d'habitation, ce n'est pas forcément plus facile parce qu'on était déjà voisin. D'ailleurs si avant on pouvait se plaindre par propriétaire interposé, ce ne sera plus possible. Donc à moins de liens un peu privilégiés, un tel projet apparaît peu réalisable.

Et même si ces liens existent il ne faut pas oublier qu'ils doivent durer sinon on sera forcé de cadastrer en condominium et là ça coûtera plus cher. En effet la loi régit bien les condominiums, mais la copropriété indivise n'a pratiquement pas d'existence légale.

Le troisième obstacle (mais seulement le troisième), c'est la mise de fonds. Evidemment, vaut mieux en avoir une, et pour quelqu'un qui vit de revenus de l'état et ne peut envisager d'en sortir à court terme, il ne pourra pas emprunter. Il est possible (comme dans notre cas) d'investir des montants différents, et donc d'avoir des responsabilités inégales sur l'hypothèque; mais il faut une bonne dose de confiance dans le groupe, et elle doit durer.

Est-ce souhaitable?

Le premier danger de la copropriété indivise, c'est la reprise de possession. En effet, plus il y a de propriétaires plus il y a de reprises possibles. C'est pourquoi, nous n'avons envisagé chez-nous l'achat en copropriété que par les occupants de la maison, ou en utilisant le roulement normal des locataires. C'est d'ailleurs en ce sens que la copropriété ne crée pas le mouvement de "gentrification" d'un quartier, mais elle est un catalyseur qui accélère le mouvement, si le quartier est déjà devenu à la mode. Ce qui n'est pas le cas à St-Sauveur.

Le second danger, c'est la spéculation. En effet, la copropriété indivise est à la merci du copropriétaire spéculateur. La durée n'est garantie que par la bonne foi des copropriétaires. Et plus il y a de propriétaires plus il risque d'y avoir de spéculation. Mais il y a spéculation possible s'il y a forte demande, donc mode. Ce qui est donc emmerdant, c'est la mode.

Atelier 8: Les limites du logement social

LOGEMENT SOCIAL: RETOMBERONS-NOUS À LA CASE 1?

par Louise Constantin, membre individuelle du FRAPRU et animatrice au groupe de ressources techniques de Verdun

Au colloque d'octobre 78, qui a vu la naissance du FRAPRU, la vingtaine de groupes représentés, venant des différentes régions du Québec, avaient fortement dénoncé les politiques gouvernementales de rénovation urbaine qui conduisaient à l'expulsion de larges segments de population des quartiers populaires. La même année, une dizaine de comités de logement de Montréal et de Québec décident de se regrouper autour d'une revendication unique et "punchée" et fondent le Regroupement pour le gel des loyers. Quelques années plus tard, il deviendra le Regroupement des comités-logement et associations de locataires.

En 79, le gouvernement péquiste s'apprête à voter une loi permanente pour définir les droits et obligations des locataires et des propriétaires. De grandes séances de consultation s'organisent et plusieurs associations de locataires forment alors un Front commun, à Montréal, pour présenter un mémoire au ministre Guy Tardif. Lorsque la loi 107 paraît, les locataires constatent que très peu de leurs revendications y figurent. Face à leur propriétaire, les locataires n'ont que peu de moyens de combattre les hausses de loyer, les reprises de possession et les évictions pour cause de rénovation. Victimes à la fois des décisions arbitraires de leur propriétaires et des politiques de rénovation urbaine de l'Etat, les locataires ne savent plus vers qui se tourner. Poursuivant leur réflexion, les groupes membres du FRAPRU en viennent, en 81, à se dire que si c'est à cause de l'Etat que les locataires se trouvent dans la misère, c'est donc à l'Etat à trouver une solution. Et cette solution réside selon eux dans la production directe de logements par l'Etat, plus particulièrement sous forme d'habitations à loyer modique (HLM) et de coopératives d'habitation.

Les misères des HLM

Toujours aux prises avec leurs problèmes personnels, beaucoup de locataires avaient d'ailleurs choisi de vivre en HLM. Or, les HLM seront toujours critiqués et ce pour plusieurs raisons. Ce sont de gros ensembles souvent mal construits, qui sont souvent perçus comme "des ghettos de pauvres" et des foyers de délinquance. Ils offrent toutefois une sécurité financière à ceux et celles qui y vivent, puisque le loyer est calculé en fonction du revenu et non plus en fonction du profit du proprio. De plus en plus, étant donné l'éclatement de la famille qu'entraîne la transformation des valeurs des années 60 et 70, les HLM recrutent leurs locataires parmi les femmes chef de famille monoparentale. Pour ces femmes, la formule HLM non seulement offre une solution contre la pauvreté, mais aussi une protection contre les abus de pouvoir et le harcèlement dont elles sont souvent victimes de la part de leur propriétaire. Toutefois, les HLM présentent deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y en a pas assez.